कुछ किताबें और फिल्में ऐसी होती हैं, जहां समय सांस लेता है. यहां सांस के उतार-चढ़ाव और गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं.

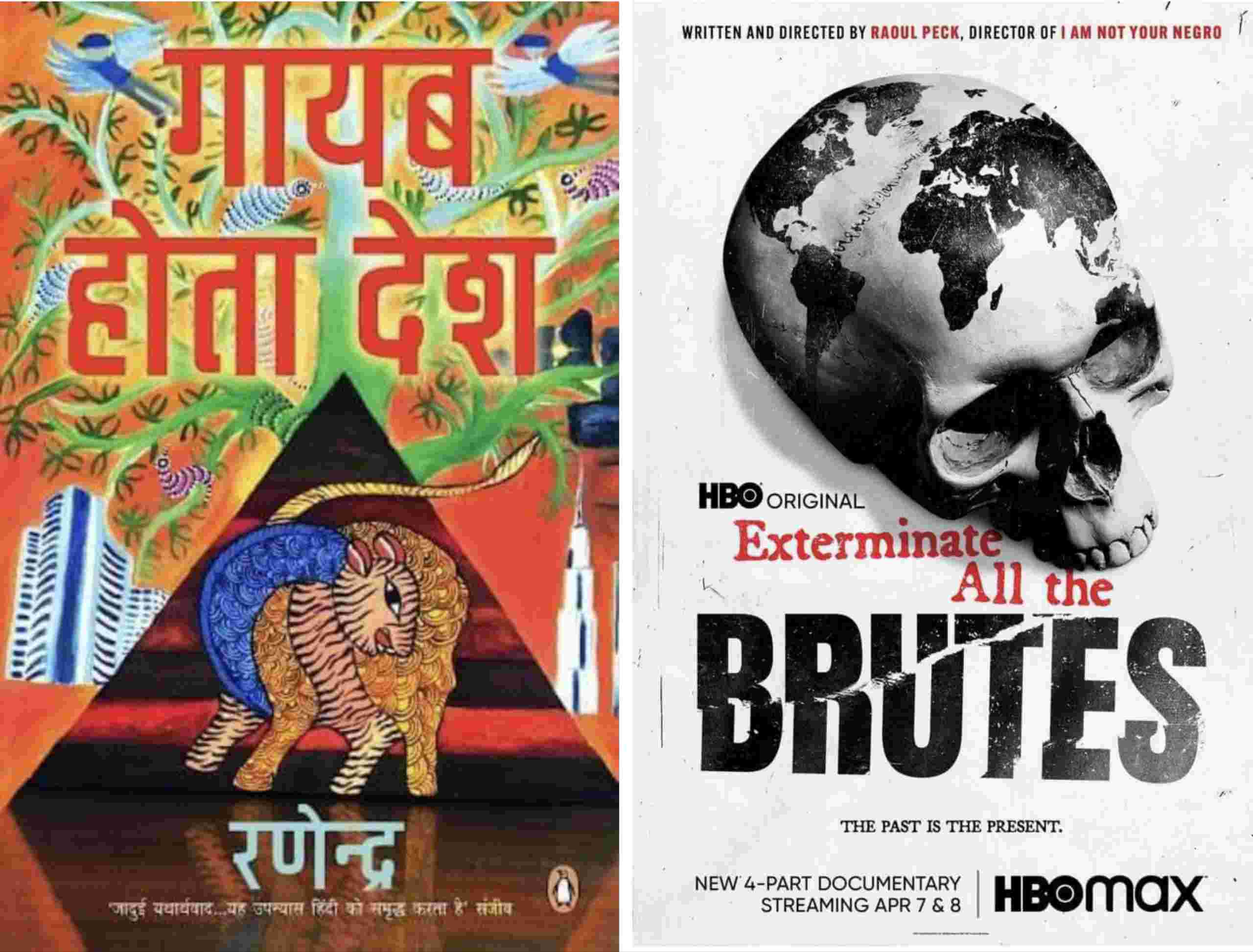

रणेन्द्र का ‘गायब होता देश’ और पिछले साल अप्रैल में HBO पर रिलीज़ हुई राउल पेक (Raoul Peck) की ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ (Exterminate All the Brutes) ऐसी ही कलाकृतियां हैं.

रणेन्द्र और राउल पेक एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अलग अलग विधा की उनकी कृतियों में ग़ज़ब की समानता है, जैसे उनके बीच कोई गुप्त समझौता हो कि लोकल लेवल पर रणेन्द्र ‘गायब होता देश’ में जो लिखेंगे उसे ही ग्लोबल स्तर पर अपनी 4 घंटे की डाक्यूमेंट्री में राउल पेक विस्तार देंगे.

‘गायब होता देश’ और ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ दोनों ने ही आधुनिक कही जाने वाली सभ्यता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

शीर्षक भले ही ‘गायब होता देश’ हो, लेकिन उपन्यास के विवरण में यह साफ है कि भारत में आदिवासी समाज को उनकी संस्कृति के साथ खत्म (गायब) किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कि ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ में विस्तार से यह बताया गया है कि कैसे आधुनिक ‘सभ्य’ अमेरिका की नींव वहां के मूल निवासियों के कत्लेआम पर रखी गयी है.

अभी ज्यादा वक्त नहीं गुज़रा है जब अमेरिका में कई राज्यों ने वहां के मूल निवासियों को मारने के एवज में इनाम की घोषणा कर रखी था. मूल निवासियों के जितने सर लाओगे, उतना ही इनाम पाओगे. अपने देश मे नक्सलियों को मारने पर इनाम की घोषणा उसी जनसंहारक अमेरिकी नीति की निरंतरता नहीं तो और क्या है ? आखिर नक्सली भी तो आदिवासी ही हैं – अपने को गायब किये जाने के खिलाफ सतत संघर्षरत.

‘गायब होता देश’ में ‘सभ्य’ समाज की आदिवासियों के प्रति राय देखिये- ‘ई कोल कबाड़ चुआड़ की ई औकात, जो हमरा लेबर है, बाहर खटता है, दातून बेचता है, हमरा फ्लैट में रहेगा ?’ एक अन्य जगह पर एक आदिवासी इसे यूं बयां करता है – ‘उनके लिए तो हम म्यूज़ियम से भागे किरदार हैं.’ नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों की झूठी मुठभेड़ों का आदी थानेदार कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह हमेशा ‘कोल’ जनजाति को ‘कोल-बकलोल’ या ‘कोल-कुकुर’ कहकर ही बुलाता है. ‘ब्रूटस’ (Brutes) शब्द का भी यही अर्थ है यानी भावना रहित पशु समान.

इससे जुड़ा हुआ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जिसका जिक्र मशहूर पत्रकार ‘हरीश चंदोला’ (Harish Chandola) ने कहीं किया है. 1975 में अलग नागालैंड के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ने वाले नागा नेतृत्व को दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया गया. नागा नेतृत्व जहां ठहरा था, वहां का ‘कमोड’ खराब हो गया. शिकायत करने पर संबंधित एक ‘आई ए एस’ अफसर की शर्मनाक टिप्पणी थी कि – जंगलों में पेड़ों पर रहने वालों को अब कमोड चाहिए ?

नस्लवाद और उससे जुड़ी भयानक हिंसा के मूल में यह है कि हम कुछ लोगों को मनुष्य से कम मानते हैं. ‘नीग्रो’ का शाब्दिक अर्थ ही यह है कि जिसका मूल्य बहुत कम हो इसलिए उन्हें मारने में कोई हर्ज नहीं. भारत में तो इस सोच पर धार्मिक मुहर भी लगी हुई है.

अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब दलितों की बस्ती से देशी घी की महक आने पर उस बस्ती पर हमला हो जाता था.

हॉवर्ड जिन तो यहां तक कहते हैं कि अमेरिका में गोरे लोग सिर्फ अपनी तलवार की धार को जांचने के लिए किसी भी काले/मूल निवासी पर तलवार चला देते थे. इसी संदर्भ में राउल पेक ने एक परेशान कर देने वाला सवाल उठाया है. अपनी गहरी, मानो इतिहास से आ रही आवाज में राउल पेक कहते हैं कि जब योरोपियन स्टेज पर ‘इनलाइटेनमेंट’ और क्रांति का मंचन हो रहा था, तो पर्दे के पीछे गुलाम व्यापार का भयानक दौर चल रहा था. मूल निवासियों के देश को, उनकी संस्कृति को एक-एक कर गायब किया जा रहा था.

योरोपियन मंच पर आज़ादी, समानता, भाईचारे के नारे लग रहे थे तो पर्दे के पीछे गुलामी, कत्लेआम, जनसंहार के नए नए चैप्टर इतिहास में जोड़े जा रहे थे. आज हम प्रायः इतिहास में वही जानते हैं जो स्टेज पर घटित हुआ. पर्दे के पीछे की कहानी तो राहुल पेक और रणेन्द्र जैसे लोग ही सामने लेकर आते हैं.

जिन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों के देश को हिंसक तरीके से गायब किया जा रहा है, उस पर रणेन्द्र की यह टिप्पणी देखिये – ‘अपार्टमेंट की उचाइयां और डिजाइन ऐसे कि लगता बलात्कार करने को उद्धत.’ यह पंक्ति पूंजीवादी समृद्धि और उसके क्रूर सौंदर्य को उसी तरह खारिज करती है, जैसे राउल पेक अपनी फिल्म में अमेरिकी लोकतंत्र को खारिज करते हैं जिसकी इमारत करीब 2 करोड़ मूल निवासियों और अफ्रीकी गुलामों की कब्र और उनके साथ किये गए अकथनीय बर्बरता पर खड़ी है.

रणेन्द्र भारत में आदिवासियों के अपने गायब होने के विरुद्ध वर्तमान संघर्ष की रेखा को पीछे बढ़ाते हुए बताते हैं कि भारत के ‘प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष’ (1857) से करीब 100 साल पहले ही भारत के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्व का बिगुल फूंक दिया था. लेकिन इतिहास के पन्नों में वो 100 साल कहां हैं ?

ठीक उसी तरह राउल पेक सवाल उठाते हैं कि ‘ऐज ऑफ रेवोलुशन’ (Age of Revolution) में हैती की क्रांति (1790) शामिल क्यों नहीं की जाती ? जबकि यह पहला सफल ब्लैक रेवोलुशन था, जिसने गुलामी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. जबकि इंग्लिश, फ्रेंच और अमरीकन क्रांति ने गुलामी की प्रथा को बरकरार रखा था. जार्ज वाशिंगटन, जेफ़रसन आदि के पास सैकड़ों की तादाद में गुलाम थे. यह तथ्य भी कितने लोग जानते हैं कि नेपोलियन वाटरलू के पहले हैती में हारा था.

राउल पेक सही कहते हैं कि हिटलर का ‘फाइनल सल्यूशन’ और अमेरिका का नागासाकी/हिरोशिमा कोई अपवाद नहीं था बल्कि निरन्तरता की एक कड़ी भर था. यहां वह यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठाते हैं कि होलोकॉस्ट को जितने लोगों ने अंजाम दिया वे आधुनिक कही जाने वाली शिक्षा से लैस थे. फिर उनकी शिक्षा ने ऐसे महत्वपूर्ण समय पर उनके साथ विश्वासघात क्यों किया ?

रणेन्द्र भी ‘किशनपुर एक्सप्रेस’, ‘टोटल चेंज’ और तमाम एनजीओ की भूमिका का पर्दाफाश करते हुए इस ‘लोकतंत्र’ के आदिवासी-विरोधी, जन-विरोधी होने की मानो घोषणा करते हैं.

रणेन्द्र उपन्यास के अंत में 50 वें अध्याय में लोकल को ग्लोबल से जोड़ते हैं और बताते हैं कि झारखंड के इस आदिवासी क्षेत्र में आज जो हो रहा है, उसके सूत्र 1492 में कोलम्बस से जुड़ते हैं, जहां उनके शब्दों में ‘सोने की एक एक अशर्फी के लिए 10-10 लाशें गिरा करती थी.’ देश समाज संस्कृति के गायब होने की परंपरा इसी समय पड़ी थी.

मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि रणेन्द्र ने अमेरिका की ‘हार्प’ (HARP) परियोजना का भी जिक्र किया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जानकार लोग इसे दूसरे ‘मैनहटन प्रोजेक्ट’ (इसके तहत ही दुनिया की नज़र से बचाकर परमाणु बम बनाया गया था) की संज्ञा देते हैं, जहां इसके घोषित उद्देश्य के विपरीत मनचाहे तरीके से भूकंप लाने या बाढ़ लाने की तकनीक विकसित की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी दुश्मन देश या समाज को चंद घंटों में गायब किया जा सके.

रणेन्द्र ‘हार्प’ के पीछे की मानसिकता को उसी मानसिकता से जोड़ते है जो झारखंड के आदिवासियों को उनके जल-जंगल-जमीन यानी उनके देश से बेदखल कर रही है. रणेन्द्र अपने उपन्यास का अंत इस गायब होने के खिलाफ एक मिथकीय काव्यात्मक उलगुलान (क्रांति) से करते है, जिसमें यह उम्मीद रची-बसी है कि यह काव्यात्मक सच वास्तविक सच में चरितार्थ होगा.

वहीं राउल पेक अपनी फिल्म का अंत एक ज्ञानमीमांसीय (epistemological) चुनौती के साथ करते हैं. वह कहते हैं- ‘आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, जिस चीज की कमी है, वह है कि हम जो जानते हैं, उसे समझने और उससे निष्कर्ष निकालने के साहस की कमी.’

और कहना न होगा कि उपरोक्त दोनों कृतियों के रचनाकारों में इतिहास को समझने और उससे निष्कर्ष निकालने के साहस की बिल्कुल भी कमी नहीं है. यहां मुझे जसिंता की एक कविता याद आ रही है –

‘वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं

और हम उनके मनुष्य होने के’

- मनीष आज़ाद

Read Also –

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]