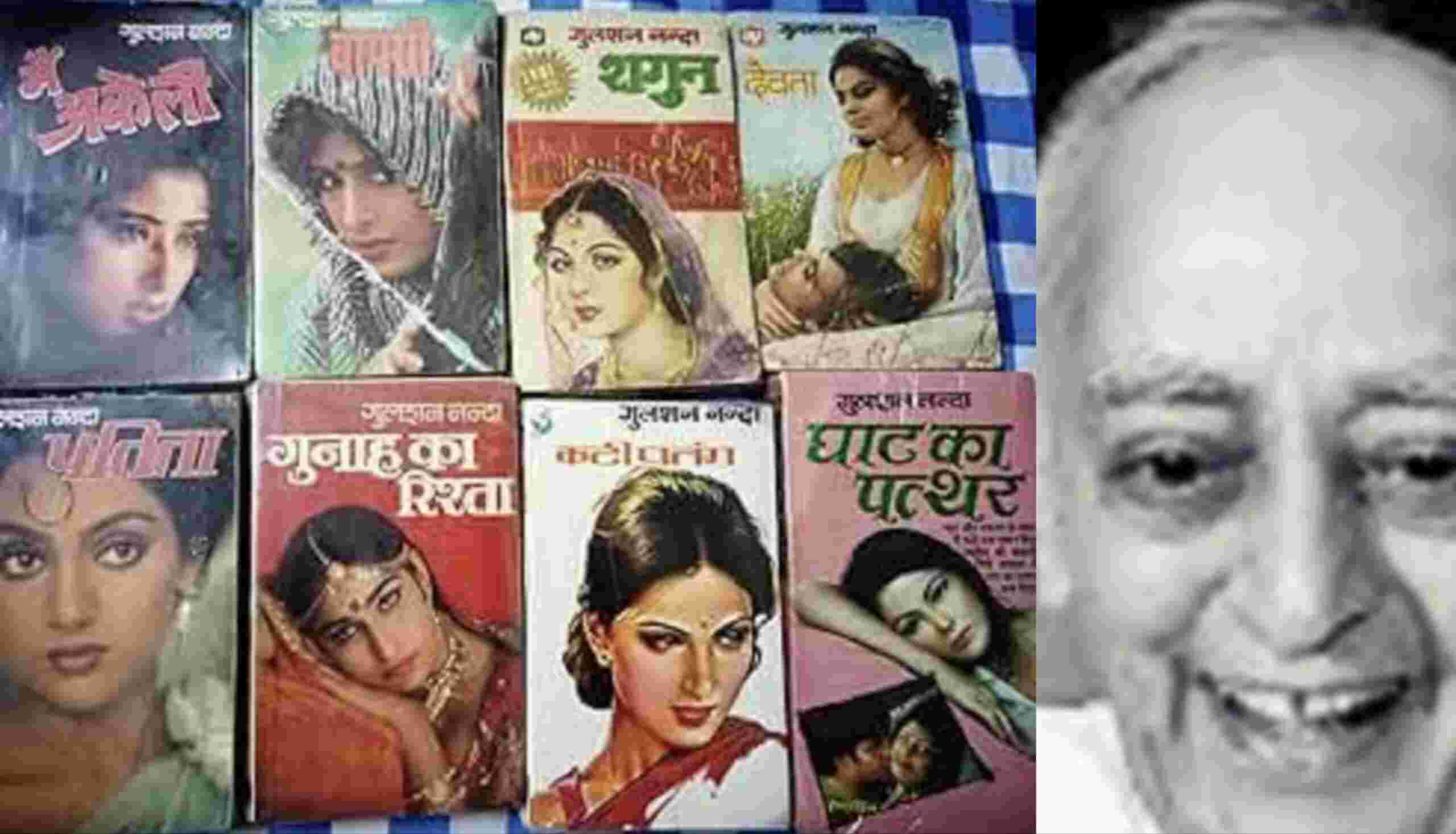

‘गुलशन नंदा’ यानि हिन्दी में पल्प फिक्शन उर्फ लुगदी साहित्य का अपने दौर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला नाम. 60 से लेकर 80 के दशक तक की दर्जनों सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली फिल्मों के लेखक गुलशन नंदा ही थे लेकिन इस सफलता के बाद भी नंदा को हिन्दी शुद्ध साहित्यकारों के बीच एक घृणित नाम माना जाता था.

इसका कारण यह था कि यह वह दौर था जब एक तरफ फिल्म ‘मुग़ल-ए-आज़म-(1960) की हीरोइन अनारकली सीना ठोक कर ज़माने के सामने ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ गाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार आशिक के सामने करती और किसी दिन गुलशन नंदा के किसी उपन्यास की हीरोइन की तरह चुपके से उस आशिक के साथ भाग भी जाती थी. उस दौर की युवा पीढ़ी के गुलशन नंदा किसी आराध्य देव से कम नहीं थे. गुलशन नंदा जैसे लेखकों की सफलता की ज़मीन बड़े पैमाने पर किए गए युवा वर्ग के विद्रोह ने तैयार की थी. छुप-छुप के पढ़े जाने के उस दौर में गुलशन नंदा सबसे बड़े नाम थे.

उन दिनों जब वे दिल्ली के बल्लीमारान में एक चश्मे की दूकान में काम करते थे, उनके आरंभिक उपन्यासों ‘सांवली रात’, ‘रक्त और अंगारे’, ‘कलंकिनी’ में वह तत्त्व नहीं था. वह भावुकता जिसके कारण उनके उपन्यास किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां अकेले में बैठकर पढ़ना चाहते थे ताकि उनकी आंखों की नमी को कोई देख न पाए और उनके माता-पिता छुपकर उपन्यास पढते हुए उनको वैसे ही पकड़ लेटे थे जैसे प्रेमी या प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया हो. ऐसे उपन्यासों को पढ़ने पर पाबंदी थी. कहा जाता था कि इसको पढ़ने से आदमी बिगड़ जाता है. नई उमर के लड़के उन बंदिशों को तोड़कर गुलशन नंदा के उपन्यास पढते थे.

गुलशन नंदा के लेखक के रूप में आगमन से पहले हिंदी में लोकप्रिय उपन्यासों के नाम पर जासूसी उपन्यासों का बोलबाला था. यह कम ही लोग जानते होंगे कि गुलशन नंदा ने अपने लेखन की शुरुआत साहित्यिक ढंग के उपन्यासों से की थी. उनका जादू सिर चढ़कर बोलता था.

60 के दशक में गुलशन नंदा ने अमीर-गरीब के प्यार का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया कि रोमांटिक उपन्यासों की धारा ही चल पड़ी. जिस समय हिंदी में आधुनिकतावादी तर्क को आधार बनाकर गंभीर यथार्थवादी उपन्यास लिखे जा रहे थे, गुलशन नंदा ने संयोगों को कथानक का आधार बनाया. अमीर-गरीब, जुड़वां भाई, जन्म-जन्मांतर का प्रेम, शहरी बाबू-गांव की छोरी का प्यार, बड़े आदमी की बेटी का किसी निम्नवर्गीय नायक के प्रेम में पड़ जाना जैसे कुछ सफल मुहावरे उस दौर में व्यावसायिक उपन्यासों के सफलता के फार्मूले माने जाने लगे. इन कथानकों को अपनी शायराना भाषा में पिरोकर गुलशन नंदा ने एक ऐसी भाषा-शैली तैयार की. उनकी किताबों को पाठक ‘दिल लगाकर’ पढ़ने लगे जासूसों के किस्सों को वे भूलने लगे.

कहते हैं, गुलशन नंदा ऐसा लेखक था जिसने जासूसों को प्रेम की भूल-भुलैया में भटका दिया. उन्हें उस समय एक पुस्तक के मात्र 100-200 रुपए ही मिलते थे, मगर गुलशन नंदा की पुस्तकों की कामयाबी के साथ-साथ उनकी कीमत भी बढ़ती गई. ‘नीलकंठ’ और ‘गेलॉर्ड’ जैसे उपन्यासों से उनका जादू चल निकला. फिल्मों में उनका प्रवेश ‘काजल’ के ज़रिये हुआ था, जो कि सन 1965 में रिलीज़ हुई थी और उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यास ‘माधवी’ पर आधारित थी और सुपर हिट साबित हुई थी.

तदोपरांत आने वाले 20 सालों में उन की कोई सवा दो दर्जन फ़िल्में आयीं, जिनमें से अधिकतर उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यासों पर आधारित थी. इन उपन्यासों पर फिल्में भी बनना शुरू हो गई और किताबों की ही तरह हिट भी होने लगी थी. आप इन फिल्मों की सूची पर नज़र डालिये – ‘काजल’ (1965), सावन की घटा’ (1966), ‘पत्थर के सनम’ (1967), ‘नील कमल’ (1968), ‘खिलौना’ (1970), ‘कटी पतंग’ (1970), ‘शर्मीली’ (1970), ‘नया ज़माना’ (1971), ‘दाग़’ (1973), ‘झील के उस पार’ (1973), ‘जुगनू’ (1973), ‘जोशीला’ (1973), ‘अजनबी’ (1974), ‘भंवर’ (1976), ‘महबूबा’ (1976) वगैरह-वग़ैरह. यह गुलशन नंदा का युग था. फिल्म वालों ने भी उन्हें हाथों-हाथ लिया. राम माहेश्वरी और पन्नालाल माहेश्वरी की फिल्म ‘काजल’ से हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला चला कि रुकता ही न था.

गुलशन नंदा का नाम फिल्म की हिट होने की ज़मानत बन गया. 20 साल तक चले इस रिश्ते में फिल्मी दुनिया के सारे दिगज निर्माता-निदेशकों ने इनकी कहानियों और पटकथाओं पर सफल फिल्में बनाईं. इनमें यश चोपड़ा, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, एल.वी.प्रसाद, रामानन्द सागर शामिल हैं. एक दौर ऐसा आया कि उनके प्रकाशक उनको मुंहमांगे पैसे पेशगी देने लगे. वे दिल्ली के मशहूर होटलों व महंगे होटलों के सुइट में बैठ कर उपन्यास लिखा करते थे. ‘गेलॉर्ड’ नामक उपन्यास उसने दिल्ली के गेलॉर्ड रेस्तरां में बैठकर लिखा था. वे दिन भर वहीं बैठकर लिखते. जब उपन्यास पूरा हुआ तो उसका नाम रखा ‘गेलॉर्ड.’ उनकी शाहाना जिंदगी के उन दिनों किस्से छपा करते थे. बाद के दौर में उन्होंने मुम्बई में अपना एक बंगला बांद्रा के उस इलाके में बनवाया, जिसमें बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे रहा करते थे, नाम रखा ‘शीशमहल.’

गुलशन नंद हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखक थे, जिनके दर पर प्रकाशकों की कतार लगी रहती थी. नंदा जी की कामयाब बिज़नेस स्ट्रेटेजी थी कि मार्किट में उनका साल में एक ही नॉवेल आये और इसी वजह से पूरा साल उसकी सेल बनी रहे. क्योंकि क्या पुस्तक विक्रेता, क्या पाठक हर किसी को पहले से खबर होती थी कि साल से पहले नंदा जी का नया नॉवेल नहीं आने वाला था. ऐन इस वजह से पुस्तक विक्रेता की असल खपत जब 400 प्रतियों की होती थी, वो 1000 प्रतियों का आर्डर करता था क्योंकि जानता था कि नंदा जी का नॉवेल था, अंत-वंत तो बिक ही जाना था.

कहना न होगा कि लेखक अपना सालाना कोटा एक नॉवेल साल भर में तो लिखता नहीं होगा ! 200 पृष्ठों का नॉवेल कोई भी लेखक बड़ी हद डेढ़ दो महीने में आराम से लिख लेता है. नंदा जी भी ऐसा ही करते होंगे. लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता थी, सब्र था, दानिशमंदी थी कि प्रसिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर विराज चुकने के बाद उन्होंने कभी बेतहाशा लिखने की कोशिश नहीं की, जबकि कई प्रकाशकों का भारी एडवांस हमेशा उनके काबू में होता था.

कहते हैं वे पहले उपन्यासकार थे, जिनके एक उपन्यास ‘झील के उस पार’ की 5 लाख प्रतियां उस ज़माने में बिकी जब हिंदी में इतनी किताबें बिकने का रिवाज़ नहीं था. वे पहले लेखक थे जिन्होंने हिंदी के लेखकों को ग्लैमर से परिचित करवाया ‘कटी पतंग’ के चीनी भाषा के अनुवाद ने तो वहां बिक्री के रिकार्ड ही कायम कर दिए इस सबके बावजूद गुलशन नंदा के मन में एक टीस थी. वह थी हिन्दी साहित्य में अस्वीकृति की. तमाम सामाजिक स्वीकृति के बावजूद वहां उन्हें स्वीकार नहीं किया गया. उन्होंने अपने जीवन में केवल 47 उपन्यास लिखे, लेकिन वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने उपन्यासों को अपनी कीमत पर बेचा, अपनी शर्तों पर बेचा.

उनकी कामयाबी के इस सिलसिले पर अंकुश लगना तब शुरू हुआ जब सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एन्ट्री की, जोकि खास फिल्मों के लिए ही लिखते थे. फिल्मों में उन्होंने बहुत नाम कमाया लेकिन उनके लेखन पर ये आक्षेप भी आया कि वो मौलिक लेखक नहीं थे. यहां तक कहा गया कि अब उनके नॉवेलों पर हिंदी फ़िल्में बनती थीं, पहले वो हिंदी फ़िल्में देख कर नॉवेल लिखते थे.

मसलन उनके करियर की सब से कामयाब फिल्म ‘दाग’ को थॉमस हार्डी के उपन्यास ‘द मेयर ऑफ़ कैस्टरब्रिज’ पर आधारित बताया गया. उनकी उतनी ही मकबूल फिल्म ‘कटी पतंग’ को विलियम आयरिश के नॉवेल ‘आई मैरिड ए डेड मैन’ की नक़ल बताया गया. ‘जोशीला’ को जेम्स हेडले चेज़ के उपन्यास ‘वेरी ट्रांसग्रेसर’ से मिलती-जुलती करार दिया गया, वगैरह. बहरहाल नंदा जी लेखक कैसे भी थे, अपनी किस्म के एक ही थे.

आज भी उनके देहांत के 38 साल बाद भी हिंदी लोकप्रिय साहित्य के इतिहास में उनका मुकाम इतना बुलंद है कि कोई लेखक उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया है. लोकप्रियता में ही नहीं, बिक्री में भी. उनके स्थापित कीर्तिमान को कोई लेखक नहीं छू पाया है. इस लेखक की लोकप्रियता का आलम यह था कि पहले इनके उपन्यासों को आधार बनाकर फ़िल्में बनाई जाती थी. जब फिल्म जुबिली हिट हो जाती तो फिर उस फिल्म को भी पुस्तकाकार छापा जाता था और वह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक जाती थी.

‘महबूबा’, ‘नया ज़माना’ जैसी फिल्मों की छपी हुई दृश्य कथा खूब बिकी. गुलशन नंदा की सफलता का राज़ उनकी भाषा में भी बताया जाता था. कहते हैं कि अपने कथानक के अनुरूप उन्होंने एक ऐसी भाषा गढ़ी जिसमें कविता थी, वह परिवेश होता था जो कम पैसे में ही किसी रमणीक स्थल की यात्रा करवा देता था, पाठकों को प्यार की गहराइयों में डुबो देता था.

गुलशन नंदा की पहचान उनके जीते-जी कभी धूमिल नहीं हुई, उनका फॉर्मूला कभी नहीं पिटा. 1987 में रिलीज़ हुई राजेश खन्ना, श्री देवी की फिल्म ‘नज़राना’ शायद उनकी अखिरी फिल्म थी. 16 नवम्बर 1985 को गुलशन नंदा की मृत्यु हो चुकी थी. इस दुनिया से रुखसती की खबर जब दिल्ली पहुंची थी तो दिल्ली का शायद ही कोई प्रकाशक था जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तुरंत मुंबई रवाना नहीं हो गया था. केवल 56 साल की आयु में इतने महान और प्रतिष्ठित लेखक का दुनिया छोड़ जाना अत्यंत दुखद था.

लेकिन आज अब उनका कोई नामो-निशान नहीं. नई पीढ़ी उनको नहीं जानती. उनके उपन्यास कहीं नहीं मिलते. मिलते भी है तो बिकते नहीं. कहते हैं उनके मरने के बाद फिर से जासूसी उपन्यासों का दौर लौट आया. वेद प्रकाश शर्मा, सुरेन्द्र मोहन पाठक जैसे ‘बड़े’ जासूसी लेखक ने उनके बाद पैदा हुए शून्य को भरा. उनके जाने के बाद केवल चार लेखक बिकते थे जिनका बोलबाला रहा – वेद प्रकाश शर्मा, सुरेन्द्र मोहन पाठक, विमल पंडित और थोड़ा-बहुत रितुराज.

लोकप्रिय उपन्यासों के एक बड़े विक्रेता ने गुलशन नंदा के बारे में पूछने पर जवाब दिया था – ‘भूल जाइये, उनको अब कोई नहीं जानता. जिसको कोई नहीं जानता उसको कोई नहीं पढता, जिसको कोई नहीं पढता, उसको कोई नहीं छापता, यह धंधा है.’ यह उस विक्रेता का आखिरी जवाब था.

- पवन मेहरा

‘सुहानी यादे बीते सुनहरे दौर की ‘

Read Also –

पाठ्यक्रम में लुगदी साहित्य : समाज के स्थापित प्रतिमानों और मानकों को ध्वस्त करने का अविवेकी ‘पुनर्लेखन’

लुगदी साहित्य से ज़्यादा ज़रूरी है गालियों की पढ़ाई

इतिहास लुगदी नहीं है !अ-मृत-काल में सरकार, लेखक और उसकी संवेदनशीलता

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]