चन्द्रभूषण

1. हामिद और हमीद

मुझसे चार साल बड़ी मेरी बहन जब सातवीं क्लास में पढ़ती थी तब मैं चौथी में था. उसकी हिंदी की दो अलग-अलग किताबों में मौजूद दो कहानियां हम दोनों को बहुत पसंद थीं. रेगुलर टेक्स्ट बुक में प्रेमचंद की कहानी ‘ईदगाह’ और तोप-बंदूक गोला-बारूद के चमकीले रंगीन कवर वाली ‘भारत के सच्चे सपूत’ में न जाने किसकी लिखी ‘वीर अब्दुल हमीद.’ एक दिन पता नहीं भावुकता की किस रौ में आकर मेरी बहन ने थीसिस झाड़ी कि ईदगाह वाला यह बच्चा हामिद ही बड़ा होकर अब्दुल हमीद बना और पाकिस्तान के सारे टैंक तोड़ डाले.

मुझे बहुत दिन तक उसकी बात पर पूरा यकीन रहा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे पता चल गया कि ऐसा न तो है और न हो सकता है. कहानियों की दुनिया असल दुनिया से बिल्कुल अलग होती है. हामिद के अब्दुल हमीद बन पाने का यहां कोई चांस नहीं है. यह आधी सदी पहले की बात है. अभी के बच्चे पता नहीं स्कूली किताबें पढ़ते हुए हामिद और हमीद पर कुछ सोचते भी हैं या नहीं.

मेले में अपनी दादी के लिए चिमटा पकड़े, गरीबी के अन्याय का मारा बच्चा हामिद उनके जेहन में जवान होते ही तोपगाड़ी पर सवार अब्दुल हमीद बनकर एक के बाद एक पैटन टैंक तोड़ता जाता है या नहीं ? अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में आने वाले मेसेजेस देखता हूं तो लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के मासूम दायरों तक फैल चुके सांप्रदायिकता के पोचारे ने बच्चों के मन में ऐसे सभी नामों का रिश्ता एके-47 थामे आतंकियों से जोड़ डाला हो !

2. बांटने वाली वह अगम बाड़

कई नामों और भाषा-शैलियों से गुजरते हुए मुंशी प्रेमचंद ने 34 साल की उम्र में हिंदी और उर्दू दोनों में छोटी कहानियों पर हाथ आजमाना शुरू किया. इसी साल, 1914 में आई उनकी कहानी ‘नमक का दारोगा’ ने अपनी कथ्य की जटिलता और प्रस्तुति की सरलता से पाठकों के मन में उनका मुकाम तय कर दिया. कहानी भ्रष्ट शासन व्यवस्था का छोटा सा ओहदा संभाल रहे एक सरकारी अफसर की है, जो जवानी के जोश में एक ताकतवर तस्कर पर हाथ डालने की गलती कर बैठता है.

तस्कर को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है कि दारोगा को जितनी रिश्वत की पेशकश वह करता है, वह अभी करोड़ों में ठहरती. दारोगा अड़ा रहता है, जबकि तस्कर कहीं कम घूस में अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाता है. दारोगा को डांट तो पड़ती ही है, उसकी नौकरी और आगे कोई काम मिलने की उम्मीद भी चली जाती है. क्लाइमैक्स यह कि कुछ दिन बाद यही तस्कर दारोगा के घर आता है और उसकी मिन्नतें करके उसे अपना मैनेजर बना लेता है.

इस कहानी का आंतरिक तर्क पकड़ने और इसके नैतिक पतन को कोसने में आलोचना की एक सदी निकल गई. लेकिन मेरी परेशानी सिर्फ इस छोटे से सवाल से जुड़ी थी कि यह ‘नमक का दारोगा’ आखिर करता क्या था ? समूचे हिंदी-उर्दूभाषी क्षेत्र में नमक की इतनी बड़ी तस्करी भला किस समय और किस जगह संभव थी, जिसे बचाए रखने के लिए अब से सवा सौ (असलियत में डेढ़ सौ) साल पहले 50 हजार रुपये घूस में दिए जा सकते हों ?

यह गुत्थी सुलझाई रॉय मॉक्सहैम की किताब ‘द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया’ ने, जो सन 2001 में ब्रिटेन में प्रकाशित होकर अभी अपने यहां भी धीरे-धीरे चर्चा में आ रही है. बताना जरूरी है कि प्रेमचंद की कहानी में आया ‘नमक का दारोगा’ वाला पद कहानी प्रकाशित होने के 32 साल पहले, सन 1882 में ‘इंडिया साल्ट एक्ट’ के तहत पूरे देश में नमक की कीमतें बराबर कर दिए जाने के साथ ही बेमानी हो गया था. मतलब यह कि किस्सा भले बाद में बना हो, नमक लदी गाड़ियों को रातोंरात यमुना पार कराने वाले पंडित अलोपीदीन ने दारोगा बंसीधर के सामने अपना खजाना इससे पहले की किसी तारीख में ही खोला होगा.

मॉक्सहैम की किताब बताती है कि सन 1788 से 1878 तक बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के अलावा सेंट्रल प्रॉविंसेज और दक्षिणी रियासतों में नमक पर टैक्स 1 रुपया 13 आना प्रति मन, जबकि बंगाल और असम से शुरू करके ठेठ उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत तक सवा तीन रुपया प्रति मन हुआ करता था. कीमतों में इतना फर्क तस्करी के लिए काफी बड़ा मार्जिन देता था, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने ढाई हजार मील लंबी ‘इनर कस्टम्स लाइन’ बना रखी थी.

कुल 1727 चौकियों पर 14,188 अधिकारी और कर्मचारी इस लाइन की निगरानी के लिए तैनात थे और इस लाइन पर ही बनाई गई थी दक्षिणी पंजाब में मुल्तान से लेकर मौजूदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच पड़ने वाली खानदेश रियासत के राजधानी शहर बुरहानपुर तक सांप की तरह बल खाती बांस, बबूल, करौंदा और नागफनी की कोई 1200 मील लंबी वह भयानक कंटीली बाड़, जिसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े अपराधों में एक माना जाता है. कमाल की बात यह कि बाड़ के अप्रासंगिक हो जाने के बाद भी इसे नष्ट नहीं किया गया और पुलों पर पड़ने वाली चौकियां भी बची रह गईं.

यह बाड़ न केवल अविभाजित भारत का एक बेढब बंटवारा करती थी, बल्कि इसकी बहुत सारी शाखा-प्रशाखाएं भी थीं, जो बिल्कुल सटी हुई जगहों को भी एक-दूसरे से बहुत दूर बना देती थी. निराला की कृति ‘कुल्ली भाट’ में नवविवाहित लेखक अपने नौकर के साथ पहली बार ससुराल जाने का किस्सा बयान कर रहा है, जिसमें इसी बाड़ को पार करते हुए पैर फिसल जाने और सारी शान बिगड़ जाने का जिक्र आता है. जहां-तहां नदियां ही इस बाड़ से थोड़ी राहत देती थीं, लेकिन उन जगहों पर चेकिंग लोगों का मूड खराब कर देती थी. अभी यह बाड़ घिसकर खत्म हो चुकी है लेकिन हिंदी के दो बड़े लेखकों के यहां इसकी याद बाकी है.

3. हीरा-मोती और जहर

बड़े लेखकों की रवां लिखाई को हल्के में लेना हमारे समाज के लिए आम बात है. प्रेमचंद की कहानी ‘दो बैलों की कथा’ नीचे की कक्षाओं में लगी हुई मिलती है, जहां इसपर इम्तहानी बातें होती हैं. हल-बैल बच्चों के जीवन से जैसे-जैसे बाहर जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनके लिए इसको समझना भी मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन असल समस्या बड़ों के साथ है जो इसे पशुप्रेम के सरल नैतिक उपदेश के रूप में खुद भी ग्रहण करते हैं और यही घुट्टी बच्चों को भी पिलाते हैं.

इस कहानी का उर्दू रूप ‘दो बैल’ है और रेख्ता की साइट पर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है. ‘दो बैलों की कथा’ और ‘दो बैल’ को अगल-बगल रखकर पढ़ें तो दोनों में कुछ मोटे फर्क नजर आते हैं. एक तो यह कि हिंदी वाली कहानी दो-तीन पैरा लंबी है. उसमें शुरू में ही अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा को लेकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उर्दू में नदारद है. ज्यादा बड़ा फर्क यह कि उर्दू में हीरा और मोती तकरीबन एक-से बैल हैं, जबकि हिंदी में अति सहनशील हीरा के मुकाबले मोती का एक गुस्सैल, प्रो-एक्टिव करैक्टर है.

इसमें एक-डेढ़ पैरा उन घटनाओं पर भी खर्च किए गए हैं, जिनसे मोती का किरदार निखरता है. मसलन, अपने मालिक झूरी काछी के साले के यहां से दूसरी बार भागने के बाद एक मटर के खेत में जी-भर चर लेने के बाद बैल आपस में धौल-धप्पा करते हैं और ठेलाठेली में अपना पैर जरा सा पीछे चले जाने की खुन्नस में मोती लड़ाई को लंबी खींचने लगता है. बाद में कांजीहाउस की दीवार तोड़ने की कोशिश ‘दो बैल’ में हीरा-मोती दोनों को पगहा पड़वाती है, जबकि ‘दो बैलों की कथा’ में पहले सिर्फ हीरा बांधा जाता है. मोती के हिस्से यह दुर्गति दीवार पूरी तोड़ देने के बाद भी दोस्त के साथ खड़ा रहने के कारण आती है.

कहानी के दोनों रूपों में इस फर्क का क्या कोई खास मतलब है ? उर्दू के स्थापित लेखक प्रेमचंद ने हिंदी में कलमनवीसी 34 साल की उम्र में शुरू की. उनकी ज्यादातर रचनाओं की मूल भाषा उर्दू ही है. जैनेंद्र की तरह बामशक्कत प्रतीक गढ़ना प्रेमचंद के स्वभाव में नहीं है. वे ठेठ बनारसी लहजे में तपाक से अपनी बात कहने वाले किस्सागो हैं. लेकिन जिस कहानी की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, वह काफी कुछ प्रतीकात्मक है और उर्दू से ज्यादा इसकी प्रतीकात्मकता हिंदी में उभरती है.

दोनों बैलों के मिजाज पर ध्यान दें तो उनका नाम हीरा-पन्ना या लाल-जवाहर जैसे प्रचलित शब्द-युग्मों के बजाय हीरा-मोती ही होने का सबब उन्हें हिंदू-मुसलमान मेहनतकश तबके जैसा दिखाने का लगता है. प्रेमचंद ने देश के इन दोनों बड़े धार्मिक समुदायों को असहयोग आंदोलन में साथ मिलकर अंग्रेजी राज से और फिर सालोंसाल एक-दूसरे से भी लड़ते देखा था. इस कहानी में भारतीय सभ्यता को गुलामी और आत्मघात के दोहरे जहर से छुटकारा दिलाने की जद्दोजहद दिखती है, जिसे एक सदी बाद नए सिरे से उबाला जा रहा है.

Read Also –

मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन के अवसर पर : प्रेमचंद और ईश्वर

प्रेमचंद के किसान और कुलक का चरित्र : एक अध्ययन

31 जुलाई : महान कथाकार प्रेमचंद के जन्मदिन पर हमलावर होते अतियथार्थ के प्रदूषण

प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर : प्रेमचन्द, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व

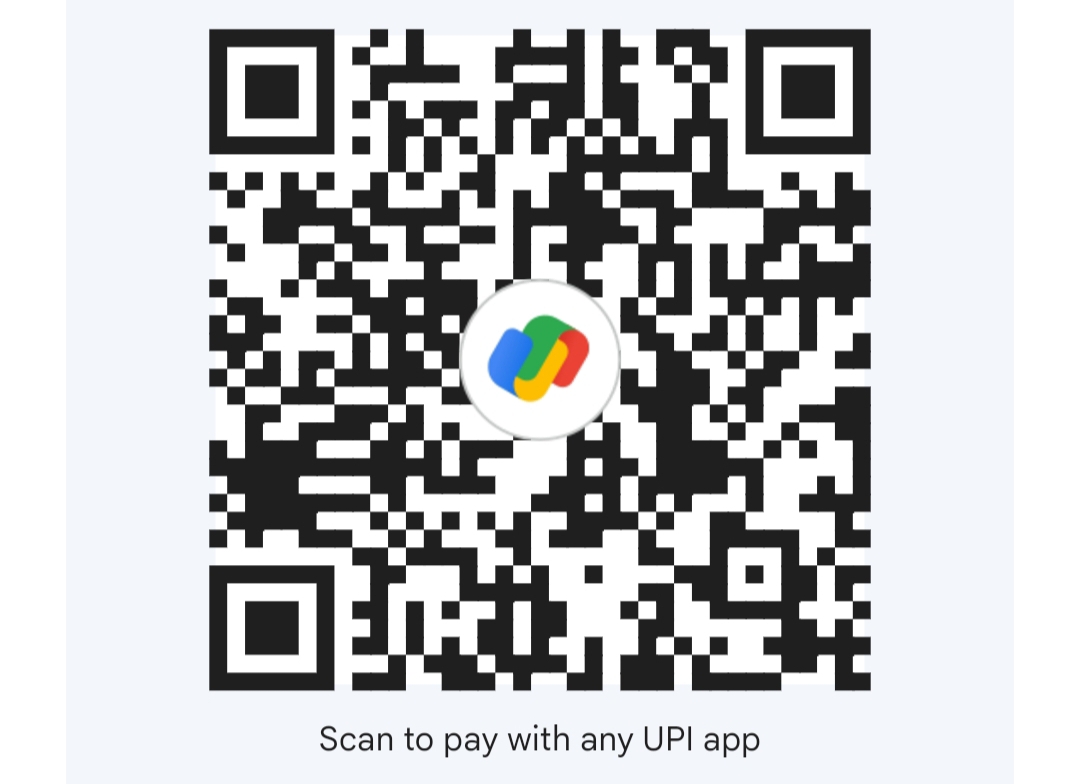

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]