हेमन्त कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

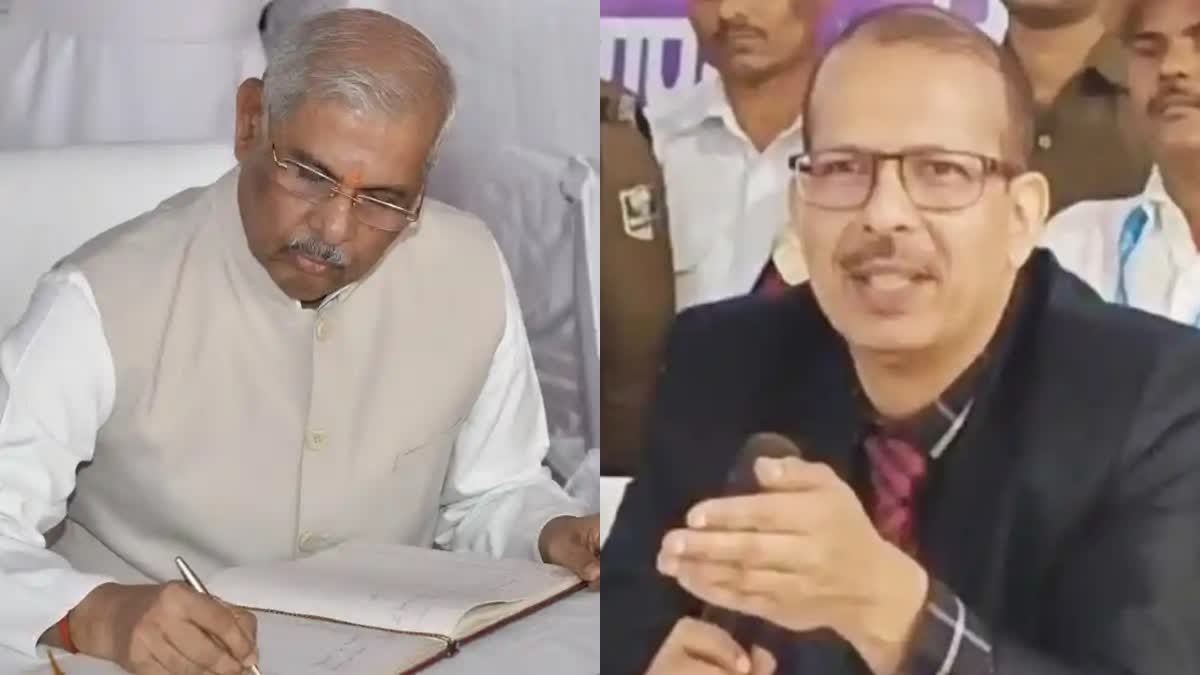

बिहार के एक विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन शिक्षा विभाग ने इसलिए रोक दिया कि वे विभाग और विश्वविद्यालय अधिकारियों की मीटिंग के दौरान कुछ विभागीय निर्णयों के विरोध में बोल रहे थे. ये खबर अखबारों में नजर आई. अखबारी खबर में बताया गया कि उक्त माननीय कुलपति महोदय ने के. के. पाठक के कुछ निर्णयों की आलोचना की. विभाग ने माना कि यह ‘आपसी सौहार्द्र’ को बिगाड़ने वाला कदम है और इस हेतु उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई. आदेश जारी हुआ कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, कुलपति का वेतन स्थगित किया जाता है.

अखबार वालों ने इस खबर को वैसे कोई खास तवज्जो नहीं दी. भीतर के किसी पन्ने पर जालिम लोशन के विज्ञापन और स्वर्णकार समाज की मीटिंग की किसी छोटी खबर के बीच एक छोटे शीर्षक के साथ इस खबर को भी छाप दिया. वैसे ही, जैसे कोई छोटा मोटा अधिकारी किसी स्कूल के निरीक्षण में जाता है, वहां कोई मास्टर जी किसी छोटी मोटी त्रुटि में धरा जाते हैं, उनका वेतन रोक दिया जाता है और स्थानीय पन्ने पर स्थानीय कोई पत्रकार टूटे फूटे शब्दों में उस खबर को छपवा देता है.

हालांकि, यह कोई साधारण मसला नहीं है कि विभागीय निर्णयों की आलोचना के कारण किसी कुलपति का वेतन रोक दिया जाए. यह गंभीर विमर्श की मांग करता है. डेमोक्रेटिक अवधारणाओं पर चलने वाले विश्वविद्यालयों में असहमति व्यक्त करना कोई ऐसा अपराध तो नहीं ही है कि इस कारण किसी का वेतन बंद कर दिया जाए. शायद यही कारण है कि एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं और उनकी प्रशासनिक लगाम राज्यपाल सह कुलाधिपति के हाथों में होती है.

अब जब, शिक्षा विभाग और स्वायत्तता के दंभ से भरे विश्वविद्यालयों में अधिकारों को लेकर आपसी रस्साकशी इस हद तक पहुंच गई कि हाई कोर्ट को बीच बचाव करना पड़ा तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह अलग बात है कि डेमोक्रेटिक सेट अप पर चलने वाले विश्वविद्यालयों ने खुद डेमोक्रेसी को कितना सम्मान दिया है, इस पर ढेर सारे सवाल उठते रहे हैं. माफिया टाइप के तत्वों का वर्चस्व अधिकतर विश्वविद्यालयों में इस कदर स्थापित हो चुका है कि किसी साधारण प्रोफेसर या कर्मचारी की चीख जंगल में किसी विवश चीख सरीखी हो गई है.

बीते कुछ वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरह की प्रशासनिक और अनैतिक अराजकताओंं का साम्राज्य पसरता गया इसकी मिसाल स्वतंत्र भारत के शैक्षिक इतिहास में तो नहीं ही मिलती, अन्य किस राज्य में मिलती है यह अन्वेषण का विषय है. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस दौरान राजभवन में अवस्थित कुलाधिपति कार्यालय की नैतिक आभा में क्षरण का अध्याय. इस क्षरण ने अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए संघर्ष करते शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को जितना निराश और हताश किया, एकाध दशक पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.

इधर के दौर में विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षक दोहरी मार के शिकार रहे जिनका यह मानना रहा कि उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्हें सुनने वाला कोई नहीं जबकि दमन करने वाले कई दृश्य अदृश्य हाथ.

सबसे हास्यास्पद स्थिति तो शिक्षक संघों की हो गई है. अगर सर्वे हो तो लोग दंग रह जाएंगे कि पचहत्तर प्रतिशत शिक्षकों को यह भी पता नहीं है कि उनके विश्वविद्यालय की शिक्षक संघ इकाई के अध्यक्ष या सचिव का क्या नाम है. उन्हें नहीं पता कि कोई सज्जन कब किस प्रक्रिया के तहत उनके संघ के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव बन गए. न किसी अध्यक्ष सचिव को तंत्र की अराजकता के शिकार किसी सामान्य निरीह शिक्षक की पीड़ा से मतलब है, न किसी प्रताड़ित शिक्षक को उनसे कोई उम्मीद. संघ और सामान्य शिक्षक समुदाय में न कोई तादात्म्य रहा, न कोई तारतम्य. अपवाद में कुछ विश्वविद्यालयों की इकाइयां होंगी जो अपनी सक्रियता से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती होंगी.

हर ओर निराशा है, हर ओर अंधेरा है. तदर्थवाद के अनर्थकारी चंगुल में फंसे युनिवर्सिटी के वर्तमान सेटअप में सुधार की किसी गुंजाइश की अधिक उम्मीद नजर नहीं आती. जिन्हें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम हंटर फटकारते के. के. पाठक के पास इस अराजक हालात को संभालने की कोई ठोस कार्य योजना रही तो वे नितांत भोले हैं. अपने ही दंभ से घिरे पाठक महाशय की बस यही मंशा प्रतीत होती रही कि जिस तरह स्कूली शिक्षा के डीईओ और आरडीडी उनके समक्ष नतमस्तक रहते हैं उसी मुद्रा में कुलपति गण और विश्वविद्यालयों के अन्य वरीय पदाधिकारी भी रहें. यह कैसे संभव हो सकता है ?

बावजूद नैतिक आभा और अवस्थितियों में क्षरण के, कुलपति की अपनी मर्यादा है, अपना सम्मान है. उनके नाम के पहले ‘माननीय’ शब्द का उल्लेख होता है. आप इस आधार पर किसी कुलपति की अवमानना नहीं कर सकते कि अब के जमाने के कुलपति ‘वो नहीं रहे जो पहले जमाने में हुआ करते थे.’ पहले जमाने की गरिमा और आस्था को धारण करने वाले रहे ही कौन ? क्या मंत्री ? क्या सांसद विधायक ? क्या प्रशासनिक अधिकारी ?

1990 के दशक से सार्वजनिक जीवन में बाजारवाद के बढ़ते हस्तक्षेप ने समाज के प्रायः हर क्षेत्र में नैतिक गिरावटों का जो अनैतिक आख्यान रचा है, उससे उच्च शिक्षा के तंत्र को भी बचाया नहीं जा सका. धीरे धीरे इस तंत्र के प्रत्येक अंग में ऐसी गलन और सड़न फैलती गई जिस पर अगर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो बिहार ही क्या, भारत के अधिकतर विश्वविद्यालय प्रतिभाओं और शैक्षणिक मानदंडों की कब्रगाह के प्रतीक के सिवा कुछ नहीं रह जाएंगे.

आप रोते रहिए कि दुनिया के तीन सौ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारत के इक्के दुक्के संस्थान किसी दो सौ बासठवें या दो सौ तिरासीवें स्थान पर जगह बना पाए, जिनमें बिहार का तो किसी भी संस्थान का नाम ऊपर के पांच सौ की लिस्ट में भी नहीं. गर्व करते रहिए कि हमारे छेड़ दादा विक्रमशिला में पढ़ते थे जिसका दुनिया में मान था. वर्तमान की दुर्दशा से आंखें फेर कर अतीत के सम्मोहन में जीना अपनी तरह का अनोखा पलायनवाद है, जिससे कुछ हासिल नहीं होता.

कल की जो खबर है उसे बिहार की उच्च शिक्षा से जुड़े कितने लोगों ने गंभीरता से लिया होगा, यह सहज समझा जा सकता है क्योंकि न मीडिया में, न सोशल मीडिया में इस पर कुछ लिखा जा रहा है.

प्रेमचंद की विख्यात कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में अवध के नवाब को जब अंग्रेज गिरफ्तार कर ले जा रहे थे तो अवध की सामंतशाही मुर्ग कबाब खा कर अपनी ही मौज में डूबी थी और सामान्य जनता की आंखों के आंसू सूख चुके थे. जर्जर तंत्र और नैतिक पतन की प्रतीक नवाबशाहियों की दुर्दशा से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया था क्योंकि उन्होंने यह सोचने की क्षमता खो दी थी कि बाजार के दुष्चक्र में फंसता उनका समाज, अनैतिकता के दायरे में गलन की अवस्था को प्राप्त होती उनकी राजनीति और इन सबके दुष्प्रभावों से आसन्न बदहाली को प्राप्त होने वाला सार्वजनिक जीवन पतन के किन स्तरों को छूने वाला है.

बिहार की उच्च शिक्षा की दुर्गति पर सार्वजनिक विमर्श होने चाहिए. इसे आत्ममुग्ध, आत्मतुष्ट और रीढ़विहीन हो चुके शिक्षक समुदाय, नैतिक क्षरण के गड्ढों में गिरते जा रहे विश्वविद्यालय तंत्र, कल्पनाशून्य दंभी नौकरशाही और राजनेताओं की दरिद्र सोच के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. कोई भी विवेकवान नागरिक आंखें उठा कर देख ले बिहार की उच्च शिक्षा की दुर्दशा, जो तीस चालीस लाख युवाओं की शैक्षिक तकदीर लिख रही है. हर कोई अपनी संतान को पढ़ने के लिए दिल्ली और हैदराबाद नहीं भेज सकता.

इस संदर्भ में बिहार के एक बड़े सरकारी वकील की हाई कोर्ट में की गई हालिया टिप्पणी को उद्धृत किया जा सकता है, ‘जितना पैसा सरकार विश्वविद्यालयों को देती है उतना सीधे छात्रों को दे दिया जाए तो वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे.’ कहां प्राप्त कर लेंगे ? क्या गलाघोंटिया विश्वविद्यालय में ?

उन विख्यात वकील की इस दलील पर गौर करने की जरूरत है. आखिर वे कहना क्या चाहते थे ? उच्च शिक्षा का सार्वजनिक तंत्र किसी सरकार, किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी सरकारी वकील की जाहिल सोच का बंधक नहीं, बिहार के करोड़ों नौजवानों के भविष्य और उनके निर्धन मां बाप की उम्मीदों का आधार है.

Read Also –

नौकरशाह के. के. पाठक के फरमान से हलकान शिक्षकों का पांच महीने से वेतन बंद

हम भारत हैं, हम बिहार हैं, हम सीधे विश्वगुरु बनेगें, बस, अगली बार 400 पार हो जाए !

केके बनाम केके : शिक्षा एक संवेदनशील मसला है, फैक्ट्री के कामगारों और विद्यालय के शिक्षकों में अंतर समझने की जरूरत है

इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद में मोदी की राजनीति और भारतीय पत्रकारिता की अनैतिक नग्नता

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]