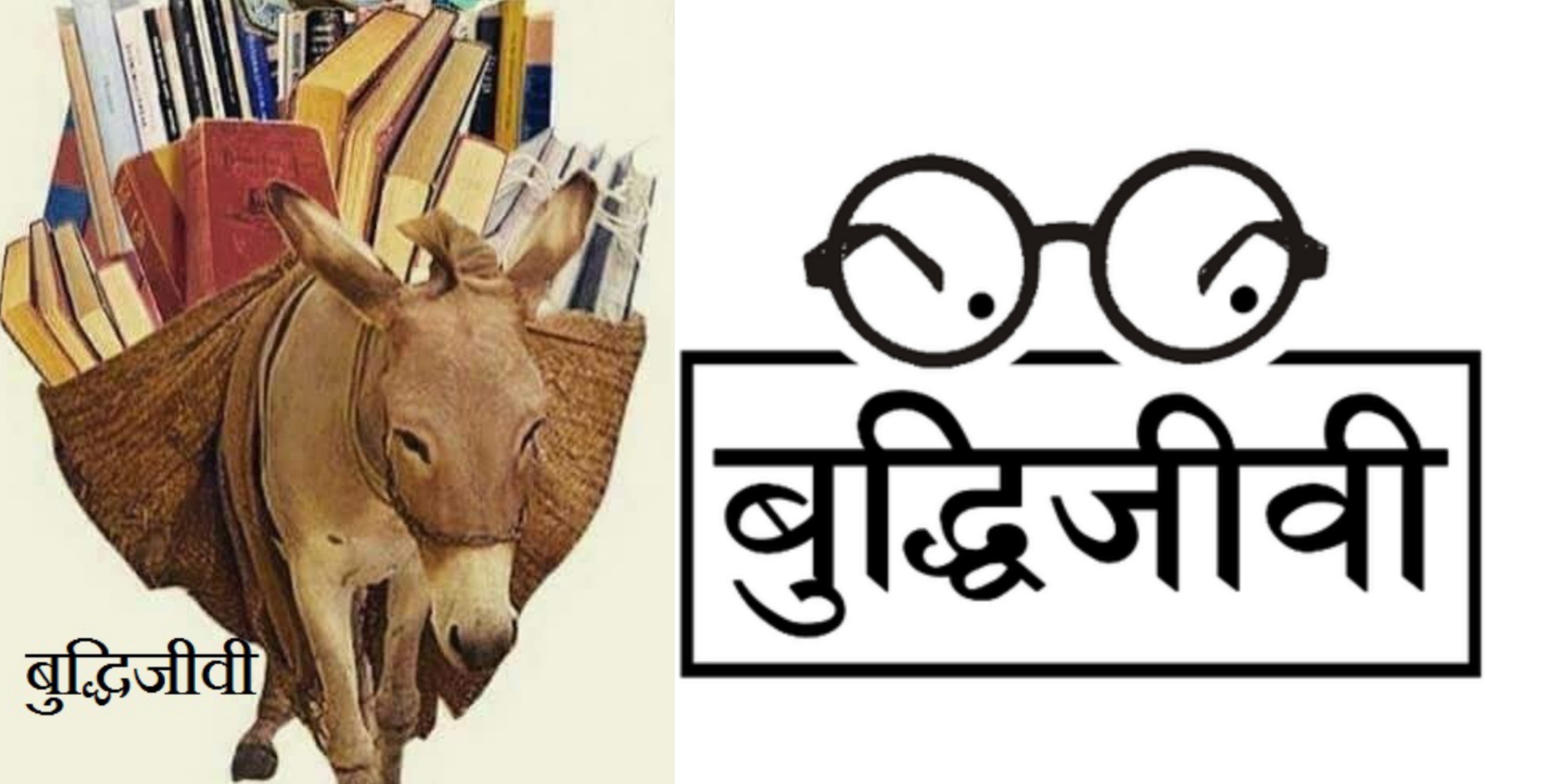

भारत के ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवी’ कॉपीराइट के लिए मरा जा रहा है. उसे अपनी हर बात के लिए कॉपीराइट चाहिए. बिना कॉपीराइट के वह जी नहीं सकता. कॉपीराइट के लिए उसकी तड़प का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह अब बकायदा लड़ने लगा है. वह दोषारोपण करने लगा है. वह इस ‘कॉपीराइट’ के लिए लड़ता है, चीख पुकार मचाता है पर दबी इच्छा 100 करोड़ का मुकदमा करने का है.

पर यह वह भी जानता है कि सामने वाले के पास 100 करोड़ जब है ही नहीं, तो जाहिर है वह दे भी नहीं सकता. हां, जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, उस पर मुकदमा दायर करने की औकात नहीं है. वह पूंंछ हिलाता हुआ उसके दरबार में हाजिर होना चाहता हैै, पर वहां तो पूंछ हिलाने वाले कुत्तों की पूूूरी फौज पहले से ही अटि पड़ी है, इसलिए ये अब ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवी’ का जामा पहनकर संघर्षरत मेहनतकश समुदाय के पास जाता है.

संघर्षरत मजदूर किसान जो पहले से ही बुद्धिजीवियों का संकट झेल रहा होता है, उस सड़ांध बुद्धिजीवी के पास जाने यानी उसका सम्मान करने लगती है. तभी पता चलता है कि वह सड़ांध प्रगतिशील बुद्धिजीवी तो अब कॉपीराइट पर उतर आया है, चिल्ल-पौं मचाने लगा है. असल में ऐसे ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवी’ अब्बल दर्जे के नसेड़ी होते हैं. वातानुकूलित बंगला में बैठकर क्रांति का गुबार निकालते हैं और खुद को मार्क्स-लेनिन से कमतर तो कतई नहीं मानते. मजाल है जो कोई चूं तक बोल दे. तुरंत कॉपीराइट का फर्जी तलवार मांजने लगते हैं, जो कि उसके पास होता ही नहीं है.

भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवी अपनी जिस ‘मौलिक रचना’ के लिए कॉपीराइट का दावा करते हैं, असल में वह कई बार उसकी होती भी नहीं है. इधर-उधर से ताक झांक कर तैयार की हुई होती है. प्रगतिशील बुद्धिजीवी यह दावा करते हैं कि वह जो लिखे हैं उसका उसे श्रेय चाहिए. श्रेय की खोज में वह मजदूरों किसानों के बीच आना चाहता है ताकि यहां उसे ‘अच्छी पहचान’ मिल सके. इसके लिए वह कुछ कुछ लिखता है. यानी वह एक दलाल की भूमिका निभाता है.

भारत के ये बदनाम ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवी’ असल में समाज पर एक कोढ़ ही साबित हुए हैं. 100 साल के भारतीय कम्युनिस्ट के इतिहास का सबसे बदनाम हिस्सा यह बुद्धिजीवी हमेशा ही मजदूर-किसान आंदोलनों को भटकाने और उसे बस्तु की तरह इस्तेमाल कर शासकों के हाथों पुरस्कृत होते रहे हैं. यही कारण है कि भारतीय प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को मजदूरों ने कभी विश्वास के काबिल नहीं माना है.

इससे दो नुकसान एक साथ हुए हैं. एक नुकसान मजदूर-किसान ने अपने संघर्ष की पहलकदमी खुद उठा लिया, परन्तु महत्वपूर्ण तथ्यों और दूरगामी दृष्टिकोण का अभाव ने आंदोलनों को सीमित कर दिया अथवा शासकों के बूट तले कुचल दिया गया. दूसरा नुकसान यह हुआ कि आंदोलनों से कट चुके प्रगतिशील बुद्धिजीवी श्रेय की खोज में पागल हो उठा और बजाय खूंखार राजसत्ता पर हमला करने के वह मजदूरों और किसानों पर ही हमलावर हो गया और उसे ही दोषी ठहराने लगा और चिढ़ाने लगा कि – ‘बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ.’

नाम कमाने की लालसा में पागल हो चुका प्रगतिशील बुद्धिजीवी असल में शासक वर्ग के हाथों का खिलौना बन चुका है और अब वह इसके एवज में शासकों से अच्छी खासी रकम की उगाही भी करते हैं. सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आम आदमी के बीच पूरी तरह बदनाम हो गया है, और गुजरात में फैक्ट्री मजदूर ने ऐसे ही एक दलाल पत्रकार को सरेआम पीट भी दिया है, जिसके कारण शासकों ने ऐसे टुच्चे ‘प्रगतिशील बुद्धिजीवियों’ को एकजुट करना शुरु किया है.

निश्चित रूप से संघर्षरत मेहनतकश जनसमुदाय का काम बुद्धिजीवियों के वगैर नहीं चल सकता इसलिए उसे अपने बुद्धिजीवियों का निर्माण स्वयं करना होगा. इन दलाल कॉपीराइटरुपी नाम के भूखे बुद्धिजीवियों से उनका काम नहीं चलने वाला है. नाम के भूखे ये बुद्धजीवी असल में संघर्षरत मेहनतकशों के बीच फूट डालने, उन्हें भटकाने के लिए हैं, ऐसे तत्वों की पहचान करना जरूरी है, ताकि संघर्षरत मेहनतकशों की एकता और दिशा आगे बढ़ता रहे.

Read Also –

एक बुद्धिजीवी की आत्म-स्वीकारोक्ति

शोषित-पीड़ित व उसी वर्ग के बुद्धिजीवी अपनी ही मुक्ति के विचारधारा समाजवाद से घृणा क्यों करते हैं ?

[प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]