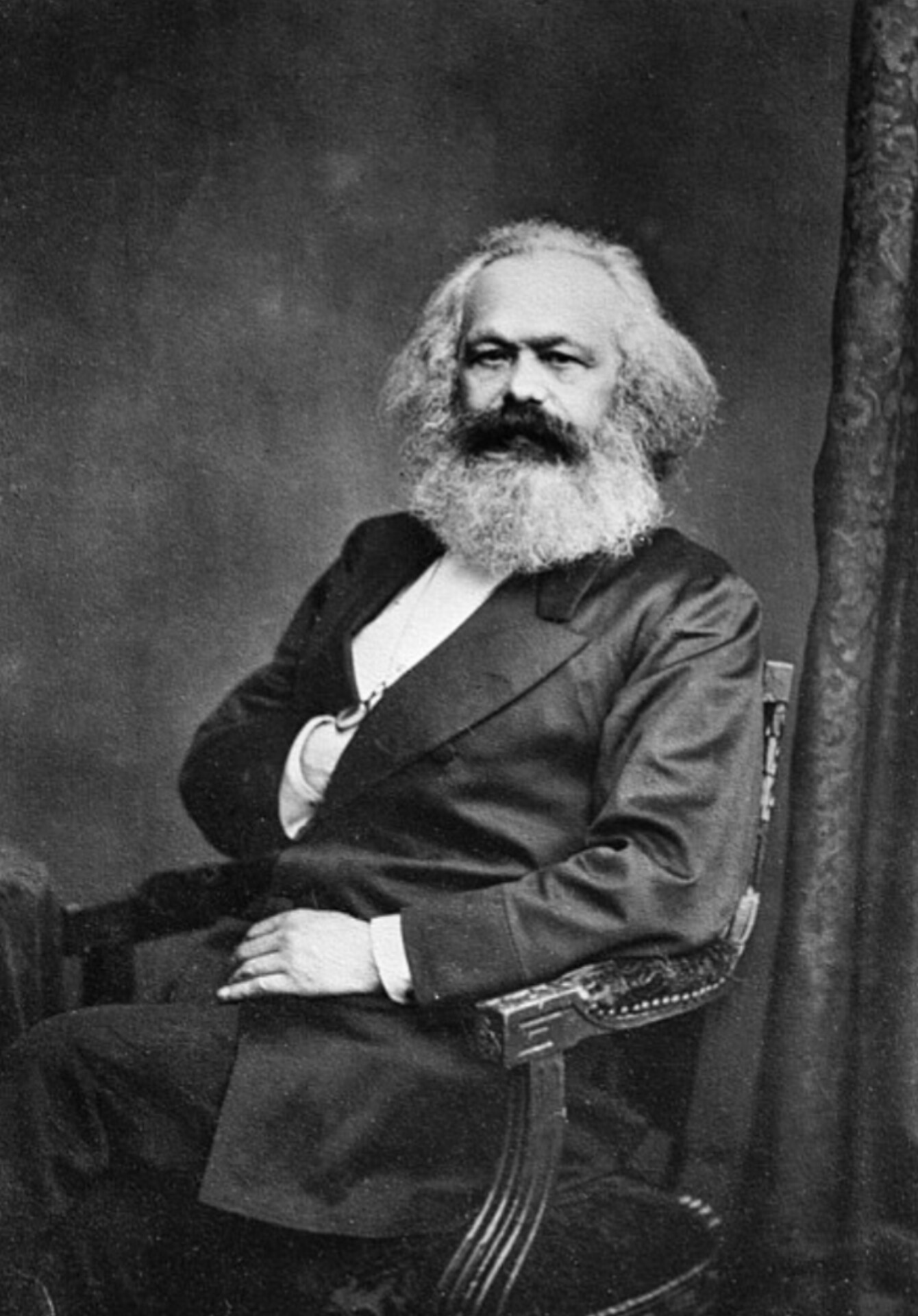

हमारे प्रिय नेता की मौत के बाद, उनके समर्थकों तथा विरोधियों दोनों ने ही, उनके, उनके जीवन तथा कार्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है. इन लेखकों में से अधिकतर, लेकिन, ‘आज़ाद’ इंग्लैंड के ट्रेड यूनियन नेताओं की परिभाषा में, सही अर्थ में ‘मज़दूर’ नहीं थे. वे जन्म अथवा परिस्थितियों से, उस समूह से थे, जिसे ‘मध्यम वर्ग’ कहा जाता है.

यही वज़ह है कि ये उचित नहीं नज़र आता कि हमारे अमर नेता के स्मृति दिवस पर, मैं, एक मामूली सा मज़दूर, युवा कामरेडों की जानकारी के लिए, कार्ल मार्क्स के साथ अपने निजी तजुर्बे के बारे में लिखूं, जिसमें कुछ तो वह है जो कार्ल मार्क्स के साथ काम करते हुए मेरा ज़ाती तजुर्बा है, और कुछ हमारे दूसरे सहकर्मियों से मुझे मालूम पड़ा है.

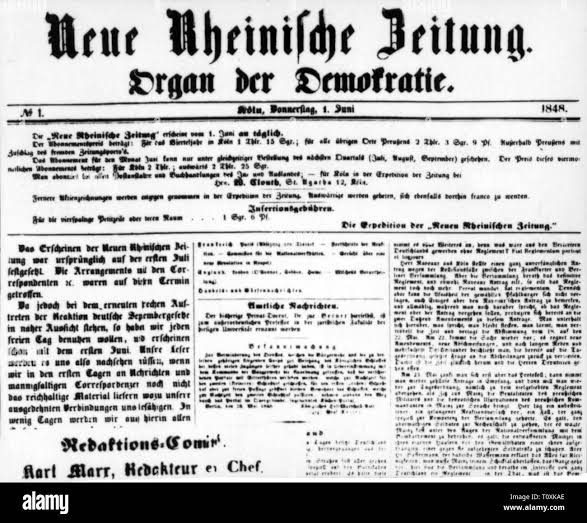

1848 की बात है, जब क्रांति फूट पड़ी थी और कम्युनिस्ट लीग तथा कई लगनशील जनवादियों के सहयोग से, ‘न्यू रीनिश जेतुंग’, अख़बार, कोलोन शहर से प्रकाशित होने लगा था, जिसके संपादक कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडेरिक एंगेल्स थे. मैं भी, उसी वक़्त, लंदन से कोलोन पहुंचा था. अपने साथियों की मदद करने की मंशा से, मैं भी उसके प्रचार-प्रसार में लग गया था.

मैं अपने काम करने की जगह पर, ‘न्यू रीनिश जेतुंग’ अख़बार को वितरित किया करता था और काम के दौरान जब भी वक़्त मिलता था, अक्सर उसके लेखों को बोलकर पढ़ा करता था. साथी मज़दूर बड़े चाव से सुना करते थे. मई 1849 में, प्रुशिया की सरकार ने, ‘न्यू रीनिश जेतुंग’ के ख़िलाफ़ दर्ज़नों मुक़दमे दायर कर दिए और अख़बार को कुचल डाला. साथ ही मार्क्स को तुरंत कोलोन से चले जाने का हुक्म सुनाया.

मेरा भी वही हस्र हुआ. 1851 में, मुझे, मेंज़ शहर में गिरफ्तार कर लिया गया. बिना किसी जांच के, दो साल जेल में गुजारने के बाद मुझे भी कुख्यात ‘कोलोन कम्युनिस्ट मुक़दमे’ में, और आगे 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जो मुझे ग्रौदेन्ज़ के किले तथा सिलेसियन सीमा पर स्थित, सिल्बेर्बेर्ग में काटनी पड़ी.

जब उस मुक़दमे की जांच चल रही थी, तब कार्ल मार्क्स ने लंदन में रहते हुए ही, हमें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी तथा उनके दोस्तों की हर कोशिश को, पुलिस कमिश्नर तथा दूसरे ‘देश-भक्तों’ ने नाकाम कर डाला. उन्होंने, क़सम खा-खाकर झूठे बयान दिए, जज अपने वर्ग के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे, और मैं यह भी कहूंगा कि दुर्भाग्यवश, दूसरे लोगों की भी कुछ चालबाजियां थीं, जिनके लिए क़सूरवार मुझे ठहराया गया.

तथाकथित ‘एक्शन’ में लगे, ऐसे काफ़ी ‘अतिक्रांतिकारी’ थे, जो हमारे काम की पद्धति को पर्याप्त नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि क्रांति ऐसे ही ‘झटकों’ और छुटपुट कार्यवाहियों द्वारा, किसी भी समय संपन्न हो जाएगी. ऐसे लोगों में, 10 में से 9, बस बातों के ही ‘हीरो’ थे, जिन्होंने आंदोलन के हित में कभी कोई ढंग का काम नहीं किया, जो चीखते तो हमेशा सबसे ज़ोर से थे, शेखी हर वक़्त बघारते थे कि बस एक बार शोषक मेरे हत्थे चढ़ जाएं, तो गर्दन मरोड़ दूंगा, लेकिन, बाद में वे ख़ुद सबसे ख़तरनाक खून चूसने वाले बने…

किले की जेल से, 1856 में छूटने के बाद, मैं, लंदन आ गया. मार्क्स और उनके कामरेड, 1850 में ही, ‘कम्युनिस्ट वर्कर्स एजुकेशनल सोसाइटी’ छोड़ चुके थे, क्योंकि वहां भी विल्लीच जैसे ‘क्रांति-बहादुर’ उसे अपने क़ब्ज़े में ले चुके थे. जब किनकेल को भी, जो एक वक़्त ‘क्रांति-निर्माता’ थे, संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो मैंने मार्क्स को मनाया कि वे उस सोसाइटी में फिर से जाना शुरू करें, और राजनीतिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर अपने विचार रखें. उसके बाद मार्क्स के साथ, विल्हेम लिब्नेख्त और दूसरे पार्टी कॉमरेड भी सोसाइटी से फिर से जुड़ गए.

1859 के बसंत में, किनकेल के अख़बार, ‘हरमन’, जो कि इटली के युद्ध में बोनापार्ट के नारों का प्रसार कर रहा था, के जवाब में मज़दूरों का अख़बार, ‘दास वोल्क’ वज़ूद में आया. मार्क्स को भी इस अख़बार में लिखने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने प्रुशिया के रवैये पर कई बहुत दिलचस्प लेख लिखे.

उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अख़बार की मदद के लिए चंदा भी इकठ्ठा किया. ‘ए कॉन्ट्रिब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ़ पोलिटिकल इकॉनमी’ का पहला अंक, उसी वक़्त प्रकाशित हुआ, और 1860 में ‘हेर वोग्ट’ प्रकाशित हुआ, जिसमें मार्क्स ने बोनापार्ट तथा उनके दरबारियों, टुकड़खोरों की साज़िशों का भंडाफोड़ किया था.

ये काम, मार्क्स ने, खासतौर पर इसलिए भी किया, क्योंकि हेर वोग्ट और उसके दोस्तों ने, पूरी बेशर्मी के साथ, मार्क्स के 1848 के देश-निकाले के बारे में बहुत अनर्गल प्रचार चलाया हुआ था, साथ ही, तथा यूरोप की सरकारों के डिप्लोमेटिक षडयंत्रों को उजागर करने वाली बहुत अहम बहुमूल्य सामग्री, मार्क्स के पास मौजूद थी.

आख़िरकार, 1864 में, पहले ‘कम्युनिस्ट इंटरनेशनल’ की प्रस्थापना हुई, जिसमें, मैंने भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी. मैं जनरल कौंसिल का सदस्य भी चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप मैं, मार्क्स के और नज़दीक आ गया…

जर्मनी में, हमारे कॉमरेड जब भी हड़ताल में, या चुनावों में कोई भी जीत हांसिल करते, तो मार्क्स कितने ख़ुश हुआ करते थे ! अगर वे, आज, मई दिवस के प्रचंड प्रदर्शन देखते तो कितने खुश होते !! विरोधियों द्वारा किए जा रहे हमलों पर, वे मुस्कुराया करते थे. उनके बारे में, मार्क्स के कटाक्ष और तंज़ कभी ना भूलने वाले होते थे. अपने लेखों का उद्देश्य हासिल हो जाने के बाद, वे उन्हें कोई ख़ास तवज़्ज़ो नहीं देते थे.

उनके पुराने लेखों पर बहस छिड़ते ही, वे मुझसे कहा करते थे, ‘अगर आपको मेरे इस लेख की कॉपी चाहिए, तो आप लसाल के पास जाइये, उन्होंने सब संभाल कर रखे हैं. मेरे पास उनकी प्रति मौजूद नहीं है.’ इस कथन की हकीक़त इस बात से भी ज़ाहिर हो जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपने लेख की कॉपी मुझसे ही मांगा करते थे.

मार्क्स के लेखों का काफ़ी बड़ा हिस्सा दशकों तक लोगों तक नहीं पहुंचा, और पूरा ज़खीरा तो आज तक भी मालूम नहीं पड़ा है, (लेसनेर ने ये लेख 1893 में लिखा था). ख़ासतौर पर 1848 की क्रांति से पहले और उसके दरम्यान जो उन्होंने लिखा, उसके बाद जो लिखा, उसका बहुत कम हिस्सा ही, मुश्किल से लोगों तक पहुंचा.

जिन लोगों ने, मार्क्स और एंगेल्स के साथ, शुरुआती दिनों में काम किया है, उन्हें ये बात बहुत हास्यास्पद लगेगी कि ‘जनरल जर्मन वर्कर्स एसोसिएशन’ की स्थापना को ही, आधुनिक मज़दूर-आंदोलन की शुरुआत माना जाता है. एसोसिएशन की स्थापना भी साठ के दशक के मध्य में ही हो पाई थी, जबकि मार्क्स-एंगेल्स और उनके साथी, पिछले 20 सालों से बहुत सघन और ज़िद्दी प्रोपेगंडा चला रहे थे.

ये बात मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं लसाल का विरोधी हूं, जिन्हें मैं, व्यक्तिगत रूप से 1848 से जानता हूं. मैं लसाल के जोश की तारीफ़ करता हूं, और मैं ये बात भी ख़ुशी से स्वीकार करता हूं कि उन्होंने आंदोलन को, बहुत कुशलता से चलाकर इतना आगे बढ़ाया. इससे पहले, मैंने लसाल को अक्तूबर-नवंबर 1852 में, कोलोन कम्युनिस्ट मुक़दमे के दौरान ही देखा था, जिसमें वे दर्शक दीर्घा में मौजूद थे. उनके लंदन की कई यात्राओं के दौरान, मुझे उनसे मिलने का मौक़ा नहीं मिला था. वे कभी वर्कर्स सोसाइटी नहीं आए और ना मैंने उन्हें कभी मार्क्स के घर ही देखा.

अक्तूबर 1868 के शुरू में, मार्क्स ने मुझे बहुत ख़ुश होकर बताया कि ‘पूंजी’ का, पहला रुसी संस्करण, सेंट पीटर्सबर्ग में छप रहा है. रूस में जो भी घट रहा था, वे उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और जो लोग भी वहां आधुनिक विचारों, उनके सैद्धांतिक लेखन को प्रसारित करने में अपना बलिदान दे रहे थे, उनके बारे में वे बहुत ही आदर से बात करते थे. आखिरकार, जब, सेंट पीटर्सबर्ग से, उनके हाथ में पूंजी के रुसी संस्करण की पहली प्रति आई, तब उन्होंने इसे, उस काल-खंड की बहुत महत्वपूर्ण घटना माना था. परिवार और दोस्तों के साथ, उन्होंने उस का जश्न मनाया था.

शोषक वर्ग के विरुद्ध, मज़दूरों की हर पराजय में, मार्क्स, पूरे उत्साह से, हमेशा पराजित मज़दूर वर्ग के साथ ना सिर्फ़ खड़े रहे, बल्कि विजयी मालिक टोले की हर चालबाज़ी और ज्यादतियों को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक उजागर करते हुए, मज़दूर वर्ग का बचाव भी करते थे. जून 1848 में, पेरिस के मज़दूर-विद्रोह के पश्चात भी यही हुआ, 1848 की जर्मन क्रांति की पराजय के बाद भी यही हुआ और 1871 में पेरिस कम्यून की पराजय पर भी यही हुआ, जब दुनिया भर के क्रांतिविरोधियों, और यहां तक कि मज़दूर वर्ग का एक राजनीतिक चेतनाविहीन तबक़ा भी, जब, पेरिस कम्यून के हिमायतियों के विरुद्ध बर्बर हिंसा में शरीक़ हो गया था.

बेरहमी से क़त्ल किए जा रहे, बेइंतेहा हैवानियत झेल रहे, पेरिस कम्यून के बहादुर लड़ाकों के समर्थन में खुलकर सामने आने वाले, मार्क्स पहले व्यक्ति थे और ‘इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन’ की जनरल कौंसिल का बयान, ‘द सिविल वॉर इन फ्रांस’ गवाह है कि मार्क्स ने, किस ऊर्जा और बहादुरी से, पेरिस कम्यून के पराजित मज़दूरों का साथ दिया. ये कहना कितना सटीक है कि पराजय के बाद ही सही दोस्त की पहचान होती है !..

हर एक क्रांति, जहां, बहादुर शूरवीरों को सामने लाती है, वहीं, कितने ही नालायक तत्वों, तरह-तरह के लफंडरों को भी नंगा कर डालती है, जो उस वक़्त, अपना उल्लू सीधा करने की तिकड़में भिड़ाते हैं. पेरिस कम्यून के बहादुर लड़ाकों के बीच भी, ऐसे कई तत्व मौजूद थे जिन्होंने जैसे ही देखा कि उनका गणित फेल हो गया, उन्होंने मज़दूरों में भ्रम पैदा कर, उन्हें, आपस में लड़ाने में कोई देर नहीं की.

कोम्युनार्ड्स में, एकता की कमी की कमज़ोरी ने भी, ऐसे तत्वों की मदद की. ब्लैंकवादी, प्रुदोवादी, हरफ़नमौला, अराजकतावादी और तरह-तरह के ‘वादी’ आपस में ही भिड़ गए. ये बीमारी, ‘जनरल कौंसिल’ तक भी जा पहुंची और वहां ऐसा बवंडर मचा कि शांत करने में, मार्क्स के पसीने छूट गए. ऐसे मौक़ों पर, मार्क्स जो धीरज दिखाते थे, उसे बयान नहीं किया जा सकता. पेरिस कम्यून के हताश कोमुनार्ड की बेतुकी बातों पर, लेकिन, मार्क्स भी कई बार अपने धैर्य पर क़ाबू नहीं रख पाए.

ब्लान्किवादियों को नियंत्रित करना, उस वक़्त का सबसे मुश्किल काम था. वे तब भी इस मुगालते में थे कि क्रांति तो उनकी बस ज़ेब में ही रखी है, फांसियां तो होती ही रहती हैं !!

शुरू में तो, ये सामान्य तमाशा लगता था, लेकिन फ्रांसीसियों के बीच की ये कलह, दूसरे मुल्कों के डेलिगेट के बीच भी पहुंच गई. इस अफ़रातफ़री में बाकुनिन के षडयंत्र भी जोड़ लीजिए, हाई होल्बेर्न में हुई, जनरल कौंसिल की बैठकें सबसे भयंकर तूफ़ानी और इतनी कष्टदायक थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता. अलग-अलग भाषाओं में मचा कोहराम, अलग-अलग विचार और अत्यंत क्रोधपूर्ण अंदाज़; अमन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती था. जो लोग, आपा खोकर, मार्क्स को ही निशाने पर ले रहे थे, वे भी समझ गए कि मार्क्स किस तरह उनके विचारों को समझकर, ये साबित करने, समझाने में क़ामयाब हो रहे थे, कि झगड़ रहे डेलिगेट के विचार और उनका निष्कर्ष एकदम ग़लत हैं.

एक तरह से देखा जाए तो हर राजनीतिक योद्धा धैर्य खो बैठता है, लेकिन मेरे विचार में, कई निहायत घटिया, मतलबी तत्वों को इंटरनेशनल से बाहर रख पाने में, मार्क्स के अलावा कोई भी क़ामयाब नहीं हो सकता था. शुरुआत में, कितने ही बौड़म, चार्ल्स ब्रैडलाफ जैसे, हर वक़्त नास्तिकता का राग अलापते रहने वाले, वहां मंडरा रहे थे. मार्क्स की बुद्धिमत्ता को मानना पड़ेगा, जो ऐसे वहियात लोगों को भी समझा पाए कि ‘इंटरनेशनल वोर्किंग मेंस एसोसिएशन’ धर्म अथवा साम्प्रदायवाद की नर्सरी नहीं है.

मार्क्स के लिए, ये बहुत संतोष की बात थी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी, जेनी और लौरा की शादियां, साथी कामरेडों से हुईं. जेनी, चार्ल्स लोंगुएट की पत्नी बनीं और लौरा, डॉ. पॉल लाफार्ग की. बदकिस्मती से, ना मार्क्स और ना उनकी पत्नी जेनी, ये देखने के लिए जीवित रहे कि उनकी छोटी बेटी, एलीनर की शादी प्रतिभावान सोशल-डेमोक्रेट डॉ. एडवर्ड अवेलिंग से हुई. मज़दूर-वर्ग के मुक्ति-संघर्ष में, अपने बच्चों के योगदान पर, वे बहुत खुश हुए होते. पिछले 10 सालों में, मेहनतक़श वर्ग के आंदोलनों ने जो बुलंदियां हांसिल कीं, उन्हें जानकर मार्क्स को कितना सुख मिला होता.

हम सब का यही दुःख है कि दुर्भाग्यवश मार्क्स, बहुत जल्दी हमें छोड़ गए. जो लोग भी उनके क़रीबी थे, सब बहुत पहले से, उनकी गिरती सेहत के बारे में चिंतित रहते थे, लेकिन जब बात, मज़दूर-वर्ग की मुक्ति के लिए, वैज्ञानिक काम की बात आती थी, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता था. उनका कोई भी दोस्त, या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उन्हें, उस वक़्त रोक नहीं सकता था…

ये भी हमारे लिए कोई कम संतोष की बात नहीं है कि कार्ल मार्क्स के सबसे पुराने और जिगरी दोस्त, फ्रेडेरिक एंगेल्स, हमारे बीच, मौजूद हैं, और शरीर व दिमाग, दोनों तरह एकदम स्वस्थ हैं. उनके द्वारा ही मार्क्स का अधूरा छूटा काम, पूरा होकर पार्टी को मिलेगा.

आज, मार्क्स की मृत्यु के बाद भी, उनका दिया ज्ञान और दृष्टिकोण, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं.

हर तरफ़, अपनी मुक्ति की जंग लड़ रहे, बहादुर सर्वहारा योद्धा, उनके विचारों से लैस हो रहे हैं. मार्क्स ने, ना सिर्फ़ मेहनतक़शों के बीच ये बिगुल फूंका – ‘दुनिया के सर्वहारा एक हो’, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांत द्वारा वह बुनियाद भी दिखाई, जिस पर मज़दूरों की ये एकता प्रस्थापित होकर, बुलंदियां छूएगी.

वह ‘इंटरनेशनल’, जो कार्ल मार्क्स की जान था, फिर से खड़ा हो चुका है, पहले से भी कहीं ताक़तवर और मज़बूत. वह बैनर, जिसके चारों ओर, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर-वर्ग के आंदोलनों की शक्तिशाली सेनाएं जमा होंगी, वही, जो मार्क्स ने, 1848 में उठाया था, और जिसे उन्होंने उस वक़्त से ही, जीवनभर सर्वहारा की आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया, उसी बैनर के नीचे, मज़दूर वर्ग की विशाल सेना, एक के बाद दूसरी, फ़तह हांसिल करते हुए, आगे कूंच करती जा रही है.

- फ्रेडेरिक लेसनेर

साभार, ‘रेमिनिसेंसेस ऑफ़ मार्स एंड एंगेल्स’, राहुल फाउंडेशन. अंग्रेज़ी से अनुवाद: सत्यवीर सिंह, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के लिए.

Read Also –

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]