आज अमरीकी नेतृत्व में साम्राज्यवादी खेमा अपनी भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के तहत भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों के सस्ते श्रम, संसाधन व बाजार का शोषण करते हुए अकूत मुनाफा कमा रहा है. साम्राज्यवादी नव औपनिवेशिक शोषण की इस प्रक्रिया का संचालन ‘विश्व बैंक’, ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ तथा ‘विश्व व्यापार संगठन’ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है. साथ ही, इस शोषणचक्र को स्वीकार्य बनाने के लिए एक सुनियोजित प्रचारतंत्र के जरिए साम्राज्यवाद के समर्थक विचारों व मूल्यों को प्रोत्साहन व संरक्षण दिया जा रहा है, शोषक व्यवस्था को मानवीय चेहरा देने की नवउदारतावादी कोशिशें भी जारी हैं.

विचारधारा के क्षेत्र में साम्राज्यवाद के समर्थक व पिछलग्गू बौद्धिकों ने इतिहास का अंत’ तथा ‘विचारधारा का अंत’ का अभियान छोड़ कर विचारहीनता को मनुष्य की नियति घोषित कर दिया ताकि जनता में शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का विचार ही न पनप सके. सैम्युअल हंटिंगटन जैसे साम्राज्यवाद के पैरोकार अपनी पुस्तक ‘द क्लैश ऑफ सिविलाइमेशन’ (सभ्यताओं का संघर्ष) में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि बदली हुई दुनिया में अब लम्बे समय तक चलने वाले संघर्ष अमीर व गरीब, शोषक व शोषित वर्गों के बीच या आर्थिक रूप से परिभाषित तबकों के बीच या विकसित देशों के राजनीतिक आर्थिक प्रभाव-विस्तार के प्रयत्नों के कारण नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा अपनी पहचान कायम करने व उनकी असहिष्णुता के कारण होंगे. इन संघर्षों के मूल में धार्मिक व सम्प्रदायवादी असहिष्णुता प्रमुख होगी.

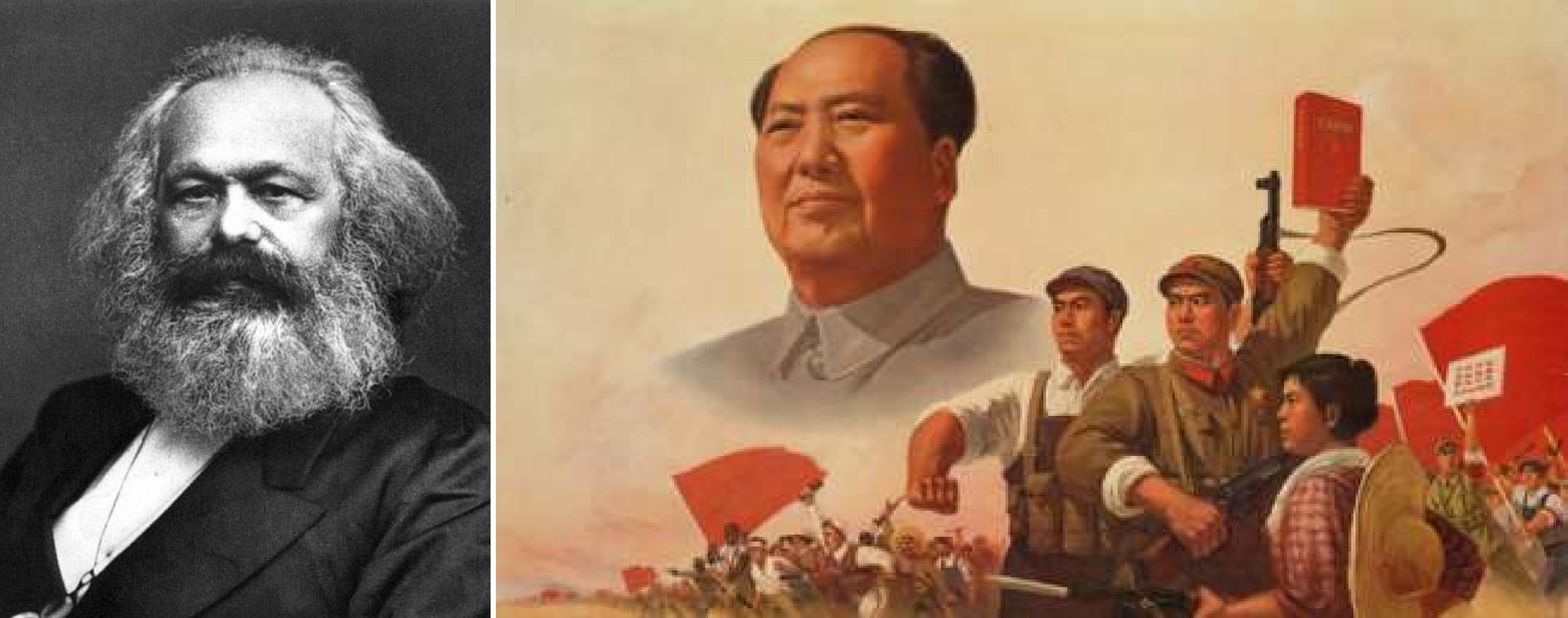

जाहिर है कि ये तमाम बौद्धिक पैंतरे ‘वर्गसंघर्ष’ के बुनियादी प्रश्न को हाशिये पर डालने, ‘वर्गबोध’ और ‘वर्ग चेतना’ को धुंधलाने तथा साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ प्रतिरोध के विचार को नष्ट करने की मंशाओं से प्रेरित हैं दूसरे शब्दों में, ‘यह शोषक साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों पर एक सुनियोजित आक्रमण है.’ पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतें मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों की शक्ति को समझती हैं, उनसे हमेशा भयभीत रही हैं इसलिए वे बार-बार उन सिद्धान्तों पर आक्रमण करती रही हैं. यह आक्रमण कभी उन सिद्धान्तों की विकृत व्याख्याओं, उनमें फेर बदल और कभी उनके बारे में भ्रम फैलाने के रूप में होता रहा है.

विश्व सर्वहारा आंदोलनके इतिहास में वह देखा गया है कि जब भी और जहां भी माओवाद के बुनियादी सिद्धांतों को त्याग दिया गया, मार्क्सवाद के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं अर्थात् पूंजीवादी पुर्नस्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है. ऐसे में मार्क्सवाद की समस्याओं के संदर्भ में मूल मुद्दा यह है कि मार्क्सवाद की बुनियादी वैचारिक प्रस्थापनाओ के बारे में सही समझ विकसित करते हुए उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता के पुख्ता किया जाए, ताकि वर्गीय विषमताओं की समाप्ति और शोषण रहित समाज के निर्माण के लिए सक्रिय जनपक्षधर शक्तियां संगठित होकर समाजवादी समाज के स्वप्न को साकार कर सकें. इसमें अंतरषट्रीय सर्वहारा आंदोलन के अनुभव और उसकी सीखें हमारे लिए सहायक बन सकती हैं.

जैसा कि हमने कहा कि मार्क्सवाद की समस्याओं का एक पक्ष पूंजीवाद की पुर्नस्थापना का है, इसे कैसे रोका जाए ! इस दृष्टि से रूस और चीन में पूंजीवाद की पुर्नस्थापना की प्रक्रिया का विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है. लगभग डेढ़ दशक पूर्व रूस के विघटन तथा पूर्वी यूरोप के देशों में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद साम्राज्यवादी खेमे ने बड़े जोर-शोर से यह प्रचारित किया कि रुस तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने मार्क्सवाद को नकार दिया है और अब एक दर्शन के रूप मार्क्सवाद असफल और अप्रासंगिक ही नहीं हो गया है, बल्कि मर चुका है. जबकि हकीकत यह थी कि रुस और पूर्वी यूरोप के देशों में जो व्यवस्थाएं असफल हुई थी वे मार्क्सवादी व्यवस्थाएं नहीं थीं. वे मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांतों का पूरी तरह परित्याग कर चुकी थीं. वे वास्तव में पूंजीवादी-संशोधनवादी व्यवस्थाएं थीं.

रूस में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही संशोधनवादी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी. स्टालिन की मृत्यु के बाद खुश्चेव-वेजनेव गुट ने ‘सर्वहारा का अधिनायकत्व’ का सिद्धान्त त्याग कर सोवियत रूस को ‘सभी जनता का राज्य (ऑल पिपुल्स स्टेट) में परिवर्तित कर दिया. ‘सर्वहारा का अधिनायकत्व’ का परित्याग स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद से विचलन था. इससे पूंजीवादी मानसिकता और मध्यवर्गीय संस्कार, जो रूसी क्रांति के बाद पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, पनपने लगे.

वस्तुतः 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शुरू हुए संशोधनवाद और 1989 में रूस में विघटन के बीच की पैंतीस- छत्तीस वर्षों की अवधि संशोधनवादी-पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर बुनियाद और ऊपरी संरचना के अंतर्विरोधों के उग्रतम होते जाने की अवधि है. अर्थतंत्र में जड़ता तथा उससे उपजे सामाजिक-राजनीतिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक था कि राजकीय इजारेदार पूंजीवादी संरचना के स्थान पर क्लासिकीय पूंजीवाद की स्थापना करना या यू कहें कि उदारीकरण और निजीकरण को अपनाना.

ब्रेजनेव तक आते-आते सत्ता पूरी तरह संशोधन वादी पूंजीवाद की प्रतिनिधि बन गयी भी. रूस का विघटन खुले पूंजीवाद की ओर बढ़ने का अगला एवं निर्णायक कदम था, जिसकी शुरूआत ‘सर्वहारा का अधिनायक’ के सिद्धान्त के परित्याग के साथ ही हो चुकी थी. 1956 में खुश्चेव द्वारा प्रतिपादित शांतिपूर्ण संक्रमण से समाजवाद’, ‘शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और ‘शांतिपूर्ण प्रतियोगिता’ जैसे सिद्धान्तों ने पूंजीवाद की पुनर्स्थापना को और भी सुगम बना दिया था.

छठे दशक की शुरूआत के साथ ही पूर्वी यूरोप में संशोधनवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया था. यहां हम बहुत विस्तार में न जाकर कुछ बातों का उल्लेख करेंगे. चेकोस्लोवाकिया में गॉटटवाल्ड तथा पोलैण्ड में बेरुत जैसे प्रमुख सिद्धान्तकारों की मृत्यु से वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों पर गहरा असर हुआ. यह भी गौरतलब है कि रुसी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के साथ चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी में समाजवाद के प्रखर विरोधी रहे बुर्जुआ राष्ट्रवादियों को रिहा कर दिया गया था.

चेकोस्लोवाकिया में गॉटवाल्ड की मृत्यु के बाद एन्टोनिन नोबोटॉनी को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसने सत्ता में आते ही ठीक उसी तरह गॉटवल्ड को तानाशाह कह कर बदनाम किया जैसे रूस में खुश्चेव-मेजनेव गुट ने स्टालिन को किया था. हंगरी में पार्टी अध्यक्षा रकोशी को मास्को से आदेश मिला कि सामुहिकीकरण की नीति को बदलो. उसके ऐसा न करने पर उसे पद से हटा कर इमरे नेगी को नेतृत्व दिया गया. नेगी सामुहिकीकरण के प्रखर विरोधी थे और बुर्जुआ राष्ट्रवादी के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका था.

नेगी के कार्यकाल में ‘सहकारी खेती’ को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज हुई। यहां यह जानना उपयोगी होगा कि स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत रूस में जिस नये ‘आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी, उसमें सहकारिता के महत्व को घटाकर उपभोक्ता उद्योग पर बल देने की बात प्रमुख थी. रूस के पूर्वी यूरोप में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया के घटित होने का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि ‘सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व’ का परित्याग पूंजीवाद की पुनस्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में ही राज्य समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ता है.

माओ त्से तुंग ने ‘सोवियत अर्थव्यवस्था की समीक्षा’ (क्रिटिक ऑफ़ सोवियत इकॉनमी) में प्रकारान्तर से इसी तथ्य को रेखांकित किया है, सिर्फ तभी उत्पादक शक्तियों का व्यापक तौर पर विकास किया जाता है. यह एक सार्वभौमिक नियम है.’ पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में सहकारिता का पूरी ऊर्जा के साथ संगठन नहीं किया गया. प्रमुख कारण यह कि भूमिसुधार को राजकीय आश्रय मिला, कोटा पद्धति से जमीन का अधिग्रहण किया गया. संक्षेप में कहें तो पूर्वी यूरोप में इस उलटफेर में निजी उद्योगों के विकास के अवसर बढ़े,कृषि क्षेत्र में निजी पट्टे दिए गए और केन्द्रीयकृत योजना कमजोर हुई. जाहिर है कि निजी स्वामित्व को बनाए रखने वाली नीतियों को कार्यान्वित करने वाली व्यवस्थाएं किसी भी तरह समाजवादी व्यवस्था नहीं कही जा सकती इसलिए उनकी सफाई भी मार्क्सवाद की सफलता नहीं कही जा सकती.

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि एक लम्बे और कुत्सित प्रचार अभियान के बावजूद पूंजीवादी साम्राज्यवादी खेमा मार्क्सवाद को अप्रासंगिक और मृत घोषित करने के अपने जनविरोधी इरादों में कामयाब नहीं हो पाया है, दुनिया भर में सर्वहारा वर्ग और मार्क्सवादी हलकों में मार्क्सवाद के प्रति प्रतिवद्धता मजबूत होती जा रही है तथा भूमंडलीकरण की शोषक साम्राज्यवादी नीतियों का विश्वव्यापी विरोध होने लगा है. साम्राज्यवादी देशों ने जिस प्रकार रूस के विघटन को मार्क्सवाद की असफलता के रूप में प्रचारित किया, उसी का नया पैतरा है साम्राज्यवादियों द्वारा चीन को मार्क्सवादी देश बताना. सच्चाई तो यह है कि चीन तेजी से पूंजीवादी रास्ते पर चल पड़ा है और उसका हाल भी देर-सबेर वही होना है, जो रूस का हुआ अर्थात् चीन में भी निकट भविष्य में मुक्त पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी और इससे अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों को फिर एक बार इस बात के ढोल पीटने का अवसर मिल जाएगा कि मार्क्सवाद का अब दुनिया में कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है. पूंजीवादी व्यवस्था ही मानव-समाज की अंतिम नियति है, अतः इसका प्रतिरोध निरर्थक है.

चीन को समाजवादी और कम्युनिस्ट देश के रूप में प्रचारित करने का यह साम्राज्यवादी पैंतरा वैचारिक स्तर एक भ्रम़ खड़ा करने का प्रश्न है. भारत में संशोधनवादियों और संसदमार्गी कम्युनिस्टों का एक तबका इस भ्रम को पुख्ता करते हुए कहने लगा है कि भले ही चीन में बाजार समाजवाद ही क्यों न हो हमें चीन का पक्ष लेना चाहिए.

सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने बाजार अर्थव्यवस्था की तारीफ करने हुए कहा है, ‘समाजवाद के अंतर्गत बाजार अर्थव्यवस्था का विकास एक महान बुनियादी कार्य है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.’ (स्ट्रे थॉट्स ऑन I6 सीपीसी कांग्रेस, पीपुल्स डेली, 15 दिसम्बर 2002). इसी तरह सीपीआई के ए. बी. वर्धन ने अपने ‘ब्रीफ ऑन द. 16 कांंग्रेस ऑफ़ द सीपीपी में चीन की वर्तमान नीतियों की सराहना करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था (निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त) की वकालत की है.

इस परिप्रेक्ष्य में चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया पर एक नजर डालना उपयोगी होगा. 1949 में सर्वहारा के अधिनायकत्व वाले चीनी गणराज्य की स्थापना सर्वहारा क्रांतियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरूआत थी. माओ ने पार्टी की 7वीं केन्द्रीय समिति में यह स्पष्ट कर दिया था कि ‘सर्वहारा वर्ग द्वारा देश भर में सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद भी सर्वहारा और पूंजीपति के बीच का अंतर्विरोध प्रधान अंतर्विरोध है और संघर्ष अब भी राज्यसभा के प्रश्न पर ही केन्द्रित है.’ जाहिर है कि सर्वहारा का अधिनायकत्व माओ के लिए सर्वोपरि था.

रूस में संशोधनवाद का विरोध करने से लेकर ‘महान बहस’ तक माओ ने अपने संघर्षों के अनुभवों से वर्गसंघर्ष जारी रखने तथा पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की रोक के लिए जरूरी निष्कर्ष दिए. इसी प्रक्रिया में उन्होंने सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की रूपरेखा बनायी. अपने देश में भी वे संशोधनवादियों से लगातार संघर्ष करते रहे.

]1976 में अपनी मृत्यु से पहले माओ ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह किया था – ‘आप समाजवादी क्रांति कर रहे है फिर भी यह नहीं जानते कि बुर्जुआ वर्ग कहां है ? वह कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही है. जो सत्ता में है वही पूंजीवादी मार्ग अपना रहे हैं.’ जाहिर है कि माओ का संकेत लिन प्याओ जैसे संशोधनवादियों की ओर था, जो वर्गसंघर्ष को नहीं उत्पादक शक्तियों के विकास को ही समाजवाद की उपलब्धि का मूल सूत्र बनाना चाहता था. उसने लेनिन की यह सीख भुला दी थी कि ‘कृषि और उद्योग के विकास की विषमता आम रूप में पूंजीवादी की विशेषता होती है.’ लेकिन माओ इस सीख को भूले नहीं थे, इसलिए अपने दस मुख्य सम्बन्धों के बारे में शीर्षक लेख में माओ ने बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न चरणों (सर्वप्रथम भौतिक प्रगति तथा उसके बाद सामाजिक सम्बन्धों एवं विचारधारा का रूपांतरण) में विकास की नीति को खारिज करते हुए सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में एक साथ समाजवादी रूपांतरण पर जोर दिया था.

इस बात को बार-बार रेखांकित करना जरूरी है कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एक लम्बे समय तक कई तरह की आर्थिक-सामाजिक संरचनाएं मौजूद रहती है. माल अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, बुर्जुआ अधिकार भी बने रखते हैं. नये बुर्जुआ तत्वों के बनने का आधार बना रहता है. मूल्य के नियम क्रियाशील रहते है तथा वर्ग संघर्ष चलता रहता है. दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का खतरा पूरी तरह मिट नहीं जाता. समाजवादी-सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना से पूंजीवादी निजी स्वामित्व का निवेध हो जाता है लेकिन स्वामित्व का पश्न निर्णायक रूप से हल नहीं हो जाता.

पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्धों को पूरी तरह से खत्म करने व पूंजीपति तथा सर्वहारा के शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधों को नष्ट करने के लिए सम्पनि का राजकीयकरण या सामूहिकीकरण माफी नहीं है. इसके बाद भी राजकीय पूंजीपति के रूप में उसके उभरने की आशंका बराबर बनी रही है इसलिए सर्वहारा अधिनायकत्व के दौर की उसकी भूमिका को सम्पति के रूपों में तब्दीली लाने तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. उसका मूल दायित्व विनियोग की सामाजिक प्रक्रिया का अटल एवं दीर्घकालिक रूपांतरण तथा उसके जरिए पुराने उत्पादन सम्बन्धों के खात्मे के साथ नये उत्पादन सम्बन्धी को बनाते हुए पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से कम्युनिस्ट उत्पादन प्रणाली में संक्रमण को सुनिश्चित करना है.

यह एक दीर्घकालिन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर विकसित होने लगती है, किन्तु समाज के जपरी ढांचे और मानसिकता में बदलाव थीरे- धीरे आता है इसलिए सर्वहारा क्रांति के सफल हो जाने के बाद भी प्रतिक्रांति का खतरा बना रहता है. लोगों का रहन-सहन विकसित होता है. वहीं पूंजीवादी अर्थ०यवस्था में बने पुराने संस्कारों, विचारों और आदतो तथा ऊपरी ढांचे के विभिन्न अंगों को समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप ढलने में काफी समय लगता है. इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही माओ ने सांस्कृतिक क्रांति’ और दीर्घकालिन सतत क्रांति’ की धारणा प्रस्तुत की थी.

मार्क्सवाद की समस्याओं को ऐतिहासिक अनुभवों की रोशनी में देख-समझ कर और उनसे सौख लेते हुए मार्क्सवादी प्रतिबद्धता का तकाजा है कि समाजवादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया में वर्गसंघर्ष की दीर्घकालिकता और सतत-क्रांति की अपरिहार्यता के परिपरे्क्ष्य में सामाजिक बदलाव का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ा जाए. इतिहास सीधे-सीधे नब्बे अंश के कोण में नही बनता. विकास का ऐतिहासिक ‘ग्राफ उतार-चढ़ाव के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है. मनुष्य समाज ने दासयुग से लेकर वर्तमान पूंजीवादी-साम्राज्यवादी दौर तक की विकासशील यात्रा तय की है, और यह वर्गीय समाज का अंतिम दौर है. अगली मंजिल वर्गहीन समाज ही है.

इस ऐतिहासिक निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए ही मार्क्सवाद की समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सकता है. यह सही है कि रूस के विघटन तथा चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के बाद विश्व सर्वहारा आंदोलन कुछ कमजोर हुआ है, पर अब वह भी साफ होता जा रहा है कि यह कमजोरी नेतृत्व या पार्टी की कमजोरी रही जिसे मार्क्सवाद की कमजोरी नहीं माना जा सकता. ‘महान बहस’ के इस कथन की अनुगूंज बहुत स्पष्ट है – ‘जिस तरह पृथ्वी अपना घूमना जारी रखेगी, इतिहास आगे बढ़ने की प्रक्रिया को जारी रखेगा, उसी तरह दुनिया की जनता हमेशा की तरह क्रांति करेगी और साम्राज्यवादियों तथा उनके दलालों को अवश्यम्भावी रूप से गर्क में पहुंचा देगी.’

- सोहन शर्मा

Read Also –

आर्थिक-राजनीतिक चिंतन बंजर है मोदी-शाह की

भारत में शुद्र असल में दास है ?

भारत में जाति के सवाल पर भगत सिंह और माओवादियों का दृष्टिकोण

चुनाव बहिष्कार ऐलान के साथ ही माओवादियों ने दिया नये भारत निर्माण का ‘ब्लू-प्रिंट’

चीन एक नयी सामाजिक-साम्राज्यवादी शक्ति है !

भारतीय कृषि का अर्द्ध सामन्तवाद से संबंध : एक अध्ययन

मार्क्स की 200वीं जयंती के अवसर पर

क्रूर शासकीय हिंसा और बर्बरता पर माओवादियों का सवाल

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]