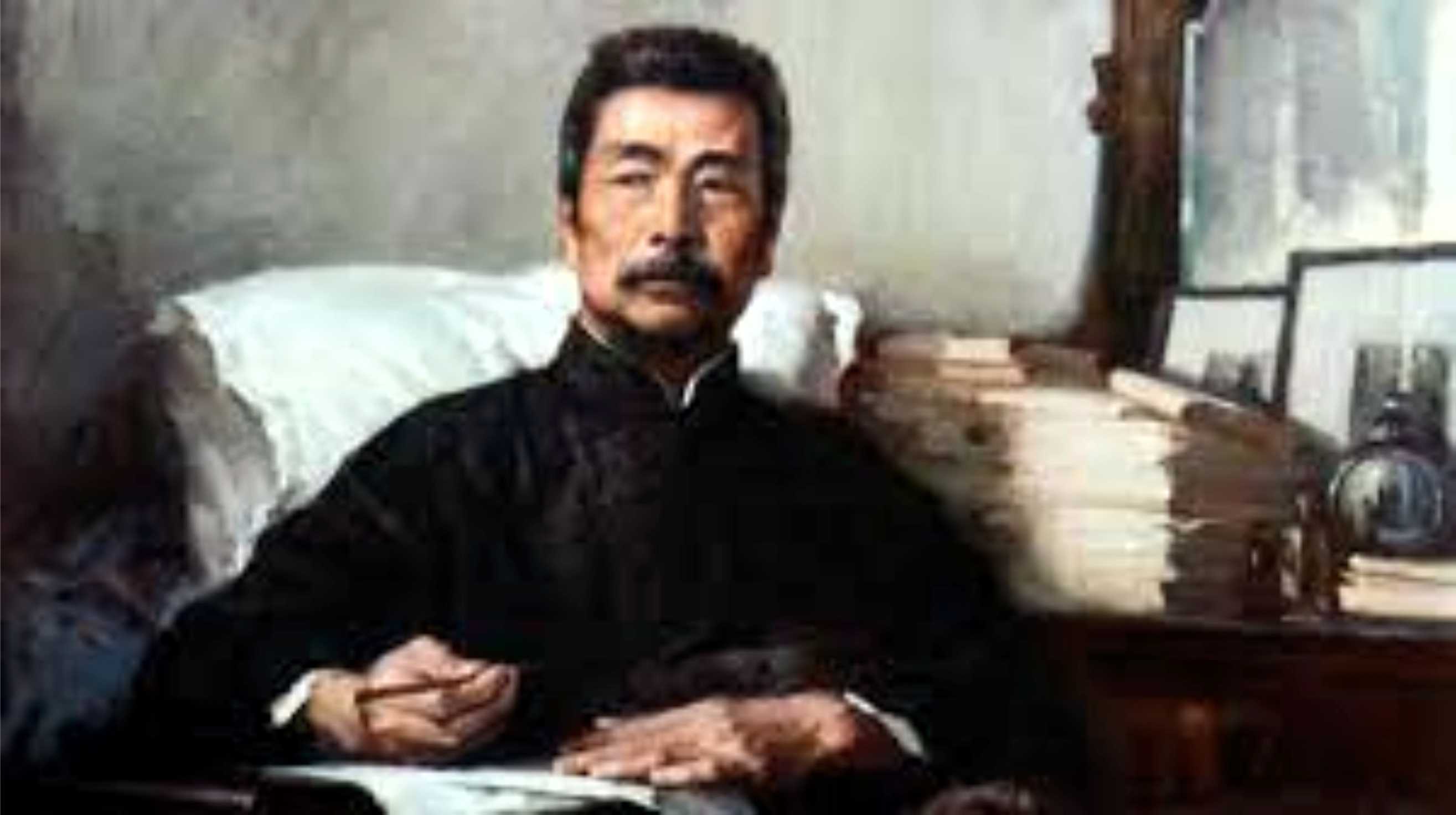

लू-शुन विश्व पटल पर एक ऐसे साहित्यकर्मी के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसने साहित्य, कला और संस्कृति को मेहनतकश जनता के साथ जोड़ने का काम किया. लू-शुन ने क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन साहित्य को माना और साहित्यिक आन्दोलन को आगे बढ़ाया.

उन्होंने साहित्य में कम से कम संवादों का प्रयोग कर जनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की कला को विकसित किया. लू-शुन ने यह भी व्याख्यातित किया कि जनता को प्रबुद्ध किया जा सकता है और उनकी अभिव्यक्ति के नए-नए साधन तलाशे जा सकते हैं.

लू-शुन की रचनाएं चीनी समाज, जनता का जीवन और संघर्ष तथा इन सबसे निकाले गए सबक का विश्वकोष है. सबसे बढ़कर इनमें साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरुद्ध, सभी उत्पीड़कों के विरुद्ध युद्ध का एक साहस भरा उद्घोष हैं.

2

लू-शुन का असली नाम झाऊ शु रेन था. वे 25 सितम्बर, 1881 को झेजियांग प्रांत के शाओशिंग में पैदा हुए थे. उनका जन्म एक विद्वान् अधिकारी परिवार में हुआ था. लू-शुन के जन्म के समय उनके दादा बीजिंग के एक दफ्तर में काम करते थे. जब वे 13 साल के थे, तभी उनके दादा को जेल में डाल दिया गया था. उनका परिवार इस आघात से कभी उभर नही पाया.

लू-शुन के पिता भी एक विद्वान् थे लेकिन उन्हें कभी नौकरी नही मिली और वे हमेशा गरीबी में ही परिवार पालते रहे. दादा के गिरफ्तार हो जाने पर उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गये और तीन साल बाद, अपनी मृत्यु तक बिस्तर से उठ न सके. इस कारण लू-शुन का परिवार गरीबी की गर्त में चला गया.

उनकी मां एक सक्षम महिला थी. वे भी एक विद्वान् की बेटी थी हालांकि उनका लालन-पालन देहात में हुआ था, फिर भी उन्होंने पढना सीखा. उनकी उदारता और जीवटता का उनके पुत्र पर काफी गहरा असर हुआ. उनकी नौकरानी का नाम लू था और उसी के नाम पर लू-शुन ने अपना उपनाम रखा.

लू-शुन के बचपन से ही उनके सभी रिश्तेदार उनकी समझदारी से प्रभावित थे. वे 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हुए और जल्दी ही उन्होंने प्राचीन क्लासकीय साहित्य पढना शुरू कर दिया. वे 17 साल की उम्र तक शाओशिंग में ही रहे. यहां से बाहर वे केवल एक बार अपने चाचा के साथ कुछ समय के लिए देहात में रहे.

इन 12 सालों में लू-शुन ने चीन के बहुत से प्राचीन क्लासकीय ग्रंथों का अध्ययन कर लिया. इससे उनके दिमाग में न केवल उनका चित्र खीच गया बल्कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की नयी व्याख्या पर जोर दिया और उनके बारे में स्थापित नजरिये और सामन्ती पितृसत्तात्मक समाज में पुरातन पंथी पारम्परिक नीतिशास्त्र को चुनौती देने का साहस किया. ग्रंथों और इतिहास के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने पौराणिक कथाओं, अनौपचारिक इतिहास विविध निबन्धों और दंतकथाओ में भी विशेष रूचि ली.

युवा लू-शुन ने जन कला में भी बहुत आनन्द लिया, जैसे – नए साल की तस्वीरें, किस्से और दंतकथाए, धार्मिक जलूस और ग्रामीण नृत्य नाटिका. किशोरावस्था में उन्हें चित्रकारी पसंद थी. उन्होंने तस्वीरो के एल्बम और सचित्र किताबे इकठ्ठी की और इन एल्बम और प्रेम कथाओ में वे काष्ठकला की तलाश करते थे. उन्होंने कार्टून भी बनाये.

देहात से परिचय और साधारण, ईमानदार किसानो के ढेर सारे बच्चो से दोस्ती लू-शुन की किशोरावस्था की विशेषताओं में से एक थी. इसने उनके चरित्र और लेखन, दोनों पर काफी अधिक प्रभाव डाला. बड़े होने पर लू-शुन ने इन सम्बन्धो और मित्रताओ को अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों के रूप में याद किया.

मेहनतकश जनता के साथ लू-शुन के आत्मिक रिश्ते की शुरुआत करने में इनकी महत्पूर्ण भूमिका थी. लेकिन , जिस चीज ने वास्तव में लू-शुन को क्रान्ति के रास्ते पर आगे बढने के लिए प्रेरित किया, वह था विदेशी ताकतों का देश में अतिक्रमण और चीनी सामन्तवाद का दिवालियापन.

लू-शुन के बचपन में ही साम्राजवादी हमला तेज हो गया था. किवंग साम्राज्य अधिकाधिक पतित और नपुंसक होता जा रहा था. अपने शासन को टिकाये रखने के प्रयास में उसने विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए खुद अपनी और अपने भू भाग के एक हिस्से की सम्प्रभुता को उनके हवाले कर दिया और जनता के देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोध का दमन किया. अर्द्ध-औपनिवेशिक अवस्था तक निचे गिरकर चीन, साम्राज्वादियो द्वारा बाट लिए जाने के आसन्न खतरे में पड़ गया था.

लू-शुन ने चार साल नानजिंग में बिताये. जिस समय वे वहाँ रह रहे थे, उसी समय सवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए 1898 का सुधार आन्दोलन, साम्राज्यवाद विरोधी हे तुवां विद्रोह, आठ साम्राज्यवादी शक्तियों की संयुक्त सेनाओं द्वारा 1900 में बीजिंग पर हमला और 1901 में चीन के उपर आक्रामक शक्तियों द्वारा थोपी गयी अपमानजनक नयी शर्त जैसी घटनाए हुई, जब देश का भविष्य हवा में लटक रहा था.

इन चार वर्षो के दौरान लू-शुन इस बात के कायल हो गये कि साम्राज्यवाद और किविंग साम्राज्य के खिलाफ समूचे राष्ट्र का विद्रोह जरूरी है. टी. एच. हक्सले की पुस्तक इवोल्यूशन एंड इथिक्स के चीनी अनुवाद का इस अवधि में उन पर काफी अधिक प्रभाव हुआ. इसने न केवल उन्हें डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को अपनी दिशा निर्देशक बनाने के लिए प्रेरित किया बल्कि अपने क्रांतिकारी रास्ते के रूप में विज्ञान का अध्ययन और प्रचार-प्रसार करने के लिए उत्साहित किया.

1901 में उन्होंने स्कूल आफ रेलवेज एंड माइस से स्नातक किया और अगले साल उन्हें जापान में पढ़ाई करने के लिए सरकारी वजीफा मिला. लू-शुन सीधे जापान पहुचे. वे पहले से अधिक प्रबल देशभक्त हो गये. वहां रहने वाले चीनी विद्यार्थी के बीच किविंग विरोधी आन्दोलन अपनी ऊँचाई पर था और जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति बनने के लिए युद्द की तयारी कर रहता.

चीन की स्थितियों को लेकर लू-शुन के मन में तीव्र आक्रोश था, जिसने उन्हें अपना जीवन देश के लिए न्योछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार किया. अपने खाली समय में वे यूरोपीय विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन करते थे. जापान में रहते हुए ही उन्हें पहली बार बायरन, शैली, हाइने, पुश्किन, लरमन्तोव, मैकियेविज और पेतोफी जैसे क्रांतिकारी कवियों के साथ जर्मन भाषा में पढ़ी.

इस उम्मीद में की चिकित्सा विज्ञान चीन के क्रांतिकारी आन्दोलन में मदद पहुचायेगा, लू-शुन ने सेनडाई के मेडिकल कालेज में प्रवेश लिया, लेकिन दो साल से भी कम समय में ही कुछ ऐसा हुआ की उन्होंने अपना मन बदल लिया.

उन्होंने रूस-जापान युद्ध के उपर एक समाचार ध्वनी चित्र देखा, जिसमे उत्पीडित चीनियों की उदासीनता दर्शाई गयी थी. इस घटना ने उन्हें गहराई तक हिला दिया. उसके बाद जल्दी ही लू-शुन ने मेडिकल कालेज छोड़ दिया क्योकि उन्ही के शब्दों में इस ध्वनि- चित्र ने मुझे विशवास दिलाया की कुल मिलाकर चिकित्सा विज्ञान उतना महत्वपूर्ण नही है.’ किसी कमजोर और पिछड़े देश की जनता, चाहे वह जितना भी मजबूत और स्वस्थ कायो न हो, केवल उन्हें इसी तरह के व्यर्थ तमाशो का उदाहरण या दर्शक ही बनना होगा और इस तरह इस से कोई ख़ास फर्क नही पड़ता, अगर उनमे से ढेर सारे लोग बीमार होकर मर ही जाए. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी अंतरात्मा को बदलना है और तभी मैंने उस समय महसूस किया कि इस उदेश्य को पूरा करने का सबसे अच्छा साधन साहित्य है और एक ऐतिहासिक आन्दोलन को आगे बढाने का निर्णय लिया. यह घटना 1906 की है.

हालाकि 1906 और 1907 के बीच टोकियो में जिस साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन की उन्होंने योजना बनाई थी, वह परवान नही चढ़ी लेकिन उसी साल उन्होंने ‘पैशाचिक कवियों के बारे में’ जैसे लेख लिखे तथा रूस और पूर्वी-उत्तरी यूरोप के अन्य देशो के लेखको की रचनाओं का अनुवाद किया, जिसके साथ ही उनके साहित्यिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई. 1908 में वे किविंग विरोधी क्रांतिकारी पार्टी , गुआंगफू में शामिल हो गये. (लेखक – फेंग शुएफेंग)

3

लू-शुन की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए चीन के राष्ट्राध्यक्ष माओ त्से-तुंग ने कहा था—‘वे सांस्कृतिक क्रांति के महान सेनापति और वीर सेनानी थे. वे केवल लेखक ही नहीं वरन् एक महान् विचारक और क्रांतिकारी भी थे, एक ऐसे तपे हुए असाधारण राष्ट्रीय वीर जो प्रतिभाशाली तत्वों से संघर्ष को अपना कर्तव्य मानकर जूझते रहे.’

ये शब्द उस समय कहे गए जब माओ स्वयं भी एक क्रांतिकारी सैनिक के रूप में काम कर रहे थे. सन् 1936 -जब चीन में परिवर्तनों का दौर-दौरा चल रहा था. जर्जर और अस्त-व्यस्त समाज व्यवस्था तथा शासन तंत्र को तोड़कर नये समाज की रचना के प्रयत्न चल रहे थे. तो ऐसे समय में अर्पित किए गए ये श्रद्धा सुमन इस बात के प्रतीक नहीं हो सकते थे कि लू-शुन चीन के वर्तमान शासकों के अंधभक्ति या अंध समर्थक रहे हों. यह वह समय था जब सामान्य जनता और बुद्धिजीवी हर कोई दंड तथा उत्पीड़न का शिकार हो रहा था. यद्यपि स्वदेशी शासन व्यवस्था थी परन्तु सामंतों तथा जागीरदारों का समाज में इतना प्रभुत्व था कि चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी.

उस समय में इन तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने का एक ही अर्थ था घुट-घुट कर मर जाने के लिए मृत्यु को निमंत्रण इसलिए ऐसा दुस्साहस शायद ही किसी का होता हो और जो यह दुस्साहस करता भी उसे बड़ी नारकीय स्थिति में जीना पड़ता. कुछेक आदर्शवादी और सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति ऐसा साहस करते भी तो भूख, बेकारी और पत्नी-बच्चों की कराह उन्हें जल्दी ही तोड़ देती इन सब संभावनाओं के बावजूद भी लू-शुन ने चीन के नागरिकों को नये जीवन का संदेश दिया तथा नये समाज के सृजन का आह्वान किया.

उपरोक्त परिस्थितियों का चित्रण करते हुए उन्होंने एक मार्मिक कहानी लिखी है— ‘भूतकाल का पश्चाताप’ जिसमें उनका यह आक्रांत आक्रोश बड़ी तीव्रता से व्यक्त हो उठा है. इस कहानी का नायक शिक्षित है और लेखक भी. बदलती परिस्थितियों में वह मितव्ययिता से अपना गुजारा चलाने का प्रयत्न करता है परन्तु परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठता. नायक की मनःस्थिति का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है इस कहानी में। उसे कोई काम नहीं मिलता। वह सोचता है कि जब मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम भी कैसे कर सकता हूं और वह अपनी पत्नी को कहीं और भेज देता है, जहां वह मर जाती है. पत्नी के देहान्त का समाचार पाकर नायक अवाक् रह जाता है.

इस स्थिति में एक सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति की क्या मनोदशा होगी, यह तो उसी स्तर का व्यक्ति अनुभव कर सकता है. नायक सोचता है, उसके विचार बदलते हैं और वह विचार बदलने के साथ-साथ अपनी जीवन दशा भी बदल देता है. उन निर्णायक क्षणों में वह कहता है कि निस्संदेह इन परिस्थितियों से समझौता करने के लिए मुझे अपने हृदय को घायल करना पड़ेगा परन्तु जीने के लिए मुझे अपने घायल हृदय से सत्य को छिपाना ही पड़ेगा. जीने का यही एक रास्ता है कि अपने जीवन दर्शन को भलाकर असत्य को ही अपना मार्गदर्शन बनाना पड़ेगा. इस कहानी के शिल्प और भाषा में इतना करारा और तीव्र व्यंग्य किया गया था कि जो लोग उसका निशाना बने वे तिलमिला उठे. लू-शुन जानते थे कि नौकरशाही को नाराज कर उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे. जान-बूझकर खतरा मोल लेना तो वस्तुतः ही एक बडे साहस की बात है. अनजाने आ गए खतरों से साधारणतः बचाव ही करना पड़ता है, इससे व्यक्तित्व का उतना उत्कर्ष नहीं होता जितना कि जान-बूझकर खतरों को निमंत्रण देने और उनसे जूझने से.

ऐसे संघर्षशील तपस्वी साहित्यकार लू-शुन का जन्म सन् 1881 ई. में चीन के वेकियांग प्रांत के शाओशिंग नगर में एक सामंती परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता सम्पन्न और समृद्ध होने के साथ-साथ विद्वान् और उदार व्यक्तित्व के धनी भी थे. लू-शुन का बचपन का नाम चाओ-शेरेन था. उनके व्यक्तित्व पर माता का अधिक प्रभाव रहा था, जिसका नाम लू था. पिता कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे. नियमों और मर्यादाओं में तनिक सा ढीलापन भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता. इसी विशेषता के कारण वे कभी-कभी तो अपनी पत्नी के प्रति भी कठोर रूप हो जाया करते थे. मां के सहृदय निकट सान्निध्य में रहने से चाओ स्वयं को पिता के स्वभाव से सुरक्षित अनुभव करते और वे प्रभावित भी अपनी मां से ही अधिक रहे. इसी कारण उन्होंने आगे चलकर लू-शुन के नाम से लेखन कार्य आरंभ किया.

छः वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया. उन्हें जो अध्यापक मिला था वह बहुत अच्छे ढंग से कहानियों कहना जानता था. अध्यापक की सनाई हर्ट कहानियों ने लू-शुन का रुझान कहानी विधा की ओर मोड़ा. कथा-कहानी सुनने और सुनाने में उन्हें बड़ा मजा आता. कालांतर में उनकी रुचि चित्रकला में भी हुई लेकिन कहानी की ओर उनकी रुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही. 11 वर्षों में लू-शुन ने इस स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और नानकिंग के एकेडमी स्कूल में प्रविष्ट हुए.

यहां उन्होंने चार वर्ष तक पाठ्यपुस्तकों के साथ पाठ्यक्रमेत्तर साहित्य भी पढ़ा. विदेशी लेखकों और साहित्यकारों द्वारा लिखी गयी पुस्तकें उन्हें विशेष रूप से अच्छी लगती थी. विदेशी साहित्य का अध्ययन करते समय वे यह भी सोचते कि चीनी भाषा में ऐसा साहित्य क्यों नहीं है. चीनी भाषा में उस समय ऐसे साहित्य का वस्तुतः अभाव था. विदेशी साहित्यकारों की इन कृतियों को देखकर ही उनमें चीनी भाषा में सृजनात्मक साहित्य लिखने की प्रेरणा जागी. उस समय के संस्मरण लिखते हुए उन्होंने एक स्थान पर कहा है—’जब कभी मैं काई चीनी पुस्तक पढ़ता तो मुझे लगता था कि जैसे मैं मानवीय अस्तित्व का अंश नहीं हूं. परन्तु विदेशी पुस्तकें पढ़ते समय मुझे बड़ी तीव्रता से यह अनुभूति होती कि मैं मानवीय अस्तित्व के सम्पर्क में आ गया हूं और मेरे शरीर में विद्युत सी दौड़ने लगती. निस्संदेह यह चीनी साहित्य की दीनता थी और इस दीनता को दूर करने के लिए मेरे अन्तःकरण में निरन्तर प्रेरणाएं उठती रहती थीं.’

लू-शुन ने सन् 1901 में बी. ए. पास किया और सरकारी छात्रवृत्ति पर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान तथा दर्शन और साहित्य का अध्ययन करने के लिए जापान चले गए. उन विषयों के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने जापानी जन-जीवन का अध्ययन भी किया जो प्रखर रूप से राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत था. वहां के नागरिकों की तुलना जब वे चीनी नागरिकों से करते तो दुःख और वेदना के कारण उनकी आंखें नम हो जातीं और वे सोचते कि चीनी जनता की यह उदासीनता न जाने कब दूर होगी.

आठ वर्ष तक जापान में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर जब वे चीन लौटे तो उनकी वेदना और अधिक बढ़ गई तथा उन्होंने संकल्प लिया कि वे लोगों की शारीरिक चिकित्सा के स्थान पर मस्तिष्कीय चिकित्सा, भावनात्मक चिकित्सा, चेतना की चिकित्सा के लिए प्रयत्न करेंगे. शरीर के स्वास्थ की उपेक्षा मनुष्य का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिए साहित्य की सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है. लू-शुन ने ऐसी स्थिति में डॉक्टर बनने की अपेक्षा शाओशिंग स्कूल में अध्यापक बनना पसंद किया.

सन् 1911 में क्रांतिकारी लहरें उठने लगी. इस क्रांति से राजवंशों का खात्मा तो हुआ लेकिन साम्राज्यवाद और सामंतवाद का उन्मूलन नहीं हो सका. सामंती समाज का प्रभाव और प्रभुता ज्यों की त्यों बनी रही. इस स्थिति को उलटने के लिए लु-शुन ने अपनी कलम उठायी और ऐसे तत्वों से लोहा लेने लगे. वे शाओरिंग से पेकिंग आ गए. पेकिंग उन दिनों साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों का केन्द्र बना हुआ था. लू-शुन को सरकारी शिक्षा विभाग में एक अच्छा पद मिल गया तथा आगे चलकर 1919 में वे जब पेकिंग विश्वविद्यालय में अध्यापक बने तो नवयुवक’ पत्र का सम्पादन भी करने लगे.

यह पत्र लू-शुन की साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख माध्यम बना. इसी के बल पर उन्होंने पुरानी जर्जर व्यवस्था को नष्ट करने तथा नव सृजन के लिए युवकों और विद्यार्थियों को प्रेरणा दी. वह उनका मार्गदर्शन किया. लगने लगा कि यह आन्दोलन कुछ समय में पुरानी व्यवस्था के लिए चिंतनीय समस्या बन जायेगा तो सन् 1926 ई. में इसका तीव्र दमन किया गया. इसी दमन के परिणामस्वरूप लू-शुन को पीकिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से पृथक भी होना पड़ा.

बचपन की अभिरुचि से विकसित कथा शिल्प की प्रतिभा को उन्होंने और मांज कर निखारा तथा वे कहानियां लिखने लगे. ये कहानियां तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर लिखी गईं. अपनी लेखनी द्वारा उन्होंने सामंती व्यवस्था पर करारे प्रहार किये. उन्होंने दोनों पक्षों का ध्यान रखा. पहला पक्ष तो था उस व्यवस्था से पीड़ित लोगों का चित्रण, जो लोग शोषण के इस चक्र में बुरी तरह पिस चुके थे और पिसते जा रहे थे उनका करुणार्द्र चित्रण. तथा दूसरा था इसका विकल्प प्रतिपादन. वर्तमान व्यवस्था को तोड़ा जाय तो उसके स्थान पर किया क्या जाय ?

पहले पक्ष में उन्होंने शोषित और उत्पीडित वर्ग का बड़ा ही करुण तथा मार्मिक चित्रण किया, जो आज भी इतना सजीव है कि पढ़कर नेत्र सजल हो उठे. सन् 1928 में वे शंघाई आकर रहने लगे. उन्होंने यहां रहकर समाजवाद के सिद्धान्तों का अध्ययन किया. इस पक्ष को जन-साधारण के सामने रखने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक निबंध तथा ऐतिहासिक कहानियां लिखीं व अन्य देश की भाषाओं का साहित्यानुवाद प्रकाशित किया. उनकी कहानियां पढकर तिलमिला उठा हृदय उपयुक्त समाधान पाकर तृप्त-सा हो जाता. मात्र तृप्त ही नहीं वरन् एक दिशा भी प्राप्त कर लेता था.

इस प्रकार उन्होंने समाजवादी क्रांति की संभावनाओं को मजबूत बनाया. यह सच है कि कोई भी परिवर्तन चाहे बड़ा हो या छोटा विचारों के रूप में ही जन्म लेता है. मनुष्यों और समाज की विचारणा तथा धारणा में जब तक परिवर्तन नहीं आता तब तक सामाजिक परिवर्तन भी असंभव ही है. और कहना नहीं होगा कि विचारों के बीज साहित्य के हल से ही बोये जा सकते हैं. लू-शुन ने चीनी जनता को समृद्ध व सुखी बनाने के लिए इसी कृषि उपकरण का सफल प्रयोग किया.

सितंबर 1936 में लू-शुन का देहांत हो गया परन्तु उन्होंने चीनी भाषा के साहित्य को जो समृद्धि और सम्पन्नता दी वह चिर स्मरणीय है. चीनी समाज उन्हें युगांतरकार के रूप में सदैव याद करेगा.

(यु. नि. यो. नवंबर 1975 से संकलित)

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें]