सुदूर जंगल से लगा एक कस्बा

एक खाली इमारत, चन्द कुर्सियां

गहरी रात का पहर

पांच वाट की पीली रोशनी

कुर्सी के पीछे बंधे हाथ

दो चमकती आंखें और

पसीने से तरबतर शरीर

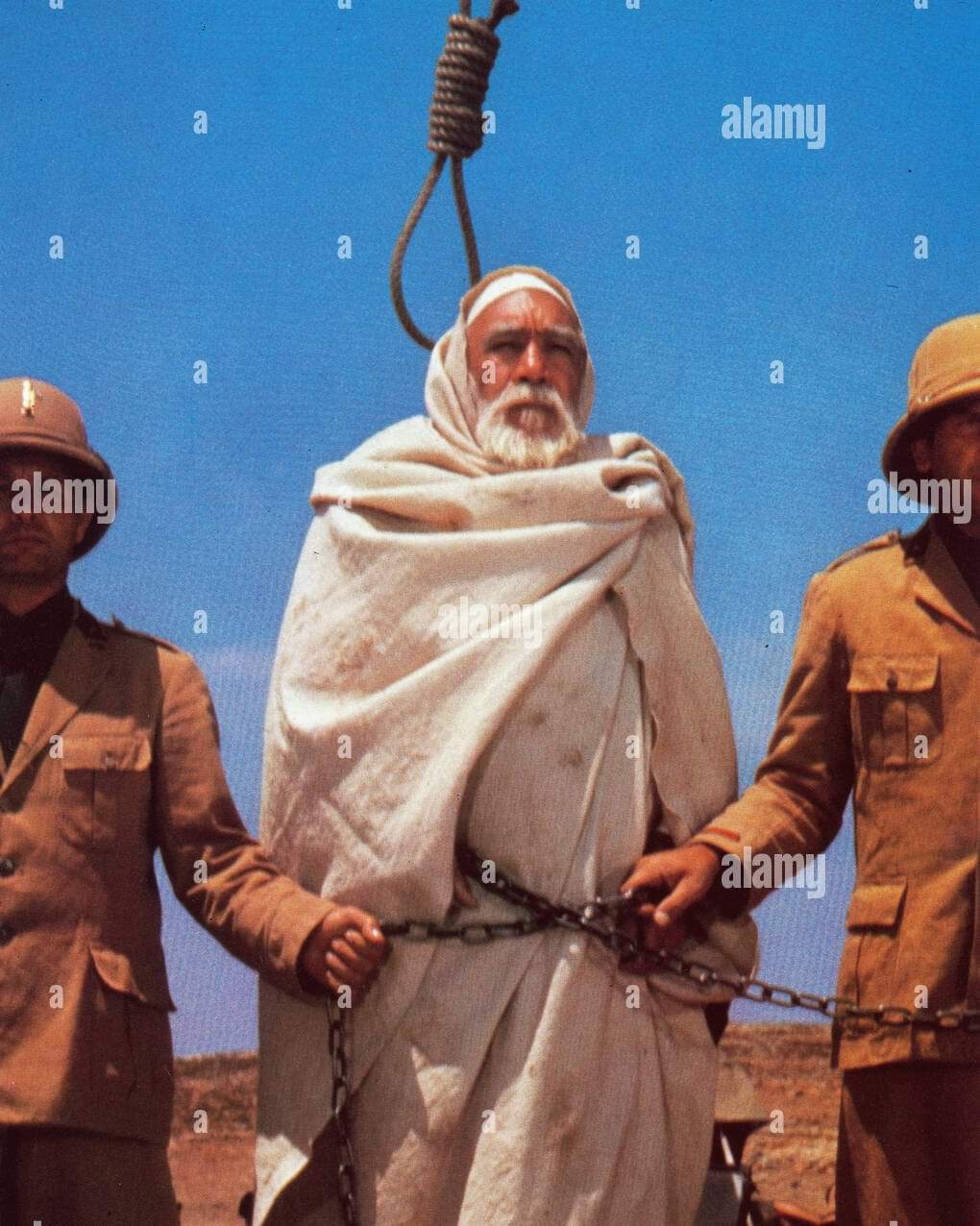

उसे घेरकर खड़े कुछ वर्दी वाले रोबोट

एक कड़कती हुई आवाज-

‘यहां किसके कहने पर आए ?’

कुएं से निकलती एक धीमी मगर दृढ़ आवाज-

‘अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आया’

तेरी अंतर्रात्मा की…

चटाख…

मुंह के कोने से खून रिसने लगा

बहुत दिनों बाद उसे

अपने गर्म लहू का स्वाद मिला

वह चीखा-

‘यह लड़ाई हम सबकी है,

महज आदिवासियों की नहीं’

इस बार सीधी लाठी उसके पेट पर

उसने लगभग उल्टी कर दी

लेकिन आवाज और बुलंद हो गयी,

रात के सन्नाटे को चीरती-

‘तुम लोग जितने क्रूर होते जाओगे,

उतना ही हारते जाओगे और

अंत में हम ही जीतेंगे’

मां की गाली के साथ इस बार

ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर

अच्छा ! ये अकड़ !

वो चिल्लाकर उसकी आंखों मे आंख डालकर,

नफरत से बोला-

‘अब दिखा जीतकर…’

उसका वाक्य खत्म ही हुआ था कि

उसकी नफरत उगलती एक आंख पर

छप से गीला सा कुछ पड़ा

और सफेद मकड़ी सा छप गया…

कुर्सी पर बंधे उस बुजुर्ग ने

मुश्किल से सांस लेते हुए कहा-

‘लो मैं जीत गया.’

- मनीष आजाद

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]