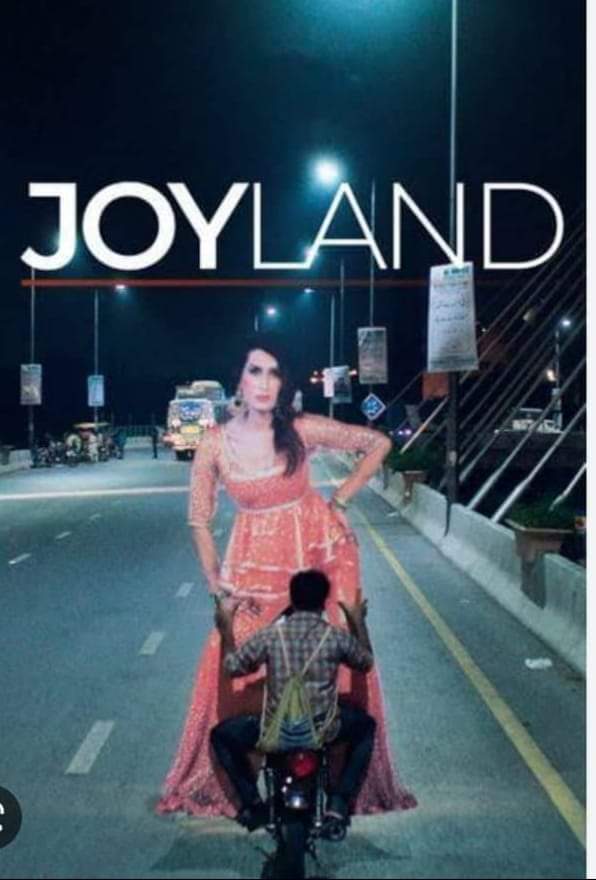

‘ज्वायलैंड’ : लेकिन शहरों में जुगनू नहीं होते…

अगर अगली बार कोई गुस्से या नफ़रत से भरकर आपसे कहे कि तुम्हें तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए तो घबराने की बात नहीं, बस उस नफ़रती चिंटू को ‘ज्वायलैंड’ देखने की सलाह दे दीजिये. उसे समझ आ जायेगा कि भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है. एक जैसे किरदार, एक जैसे सपने, एक जैसी इच्छाएं, एक जैसे संघर्ष. और उनके सपनों, इच्छाओं, संघर्षों को कुचलने वाली एक जैसी जंग लगी नैतिकता. यहां तक कि एक जैसी भाषा भी. इसके अलावा एक समानता और भी है. समाज की चादर को उलट कर दिखाने के ‘अपराध’ के कारण यह फिल्म भी भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी बहिष्कार और बैन का सामना कर रही है.

बहरहाल ‘ज्वायलैंड’ राना परिवार के मुखिया समेत उनके दो बेटों, उनकी बहुओं, बड़ी बहू के चार लड़कियों, छोटे बेटे हैदर के संपर्क में आयी डांस बार में काम करने वाली ट्रांसजेंडर ‘बेबो’ की कहानी है. बड़ी बहू के 4 लड़की पैदा होने के कारण अब लड़का पैदा करने का दबाव छोटे बेटे हैदर पर है लेकिन इसके लिए न कोई तीखा ताना है, न टार्चर और न ही हिंसा. लेकिन पितृसत्ता का यह दबाव पूरे परिवेश में इस तरह रचा बसा है, जैसे 99 डिग्री का बुखार. जिससे कुछ रुकता भी नहीं और कुछ ठीक से होता भी नहीं.

ठीक इसीलिए यह सिर्फ राना परिवार की नहीं हम सबके परिवार की कहानी बन जाती है. पितृसत्ता को जब हम सिर्फ हिंसा के तौर पर देखते हैं तो एक तरह से उस पितृसत्ता को हम नज़रंदाज़ कर देते हैं, जो 99 डिग्री बुखार पर हर जगह और हर समय काम करता रहता है और यह हिंसा भी इसी 99 डिग्री वाले पितृसत्ता से ही निकलता है.

हैदर की पत्नी मुमताज़ एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और हैदर घर में भाभी के बच्चे संभालता हैं व अन्य घरेलू काम करता है. लेकिन यह नए जमाने का कोई प्रगतिशील रिश्ता नहीं है बल्कि फ़िल्म में यह माना जाता है कि हैदर ‘पर्याप्त पुरुष’ नहीं है. हालांकि मुमताज़ के साथ उसके रिश्ते बहुत सहज और दोस्ताना हैं. खैर पहले ही प्रयास में हैदर नौकरी पकड़ लेता है और घर की एक ‘मीटिंग’ में घर का मुखिया यह तय कर देता है कि अब मुमताज़ को घर संभालना है.

धीरे-धीरे यह पता चलता है कि हैदर एक डांस बार में एक ट्रांसजेंडर नर्तकी ‘बेबो’ का सहायक हैं लेकिन यह बात समाज को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि राना परिवार ‘सभ्य’ समाज का सदस्य है. हैदर और बेबो एक अलग रिश्ते में बंधने लगते हैं. मुमताज़ अकेली पड़ जाती है. उसकी यौन इच्छाएं कहां अभिव्यक्ति पायें ? दूरबीन से मोहल्ले के एक व्यक्ति को ‘मैस्टरबेशन’ करते देख उसकी यौन-इच्छा भी उभर कर सामने आ जाती है.

लेकिन हैदर के बड़े भाई (यानी जेठ) द्वारा देख लिए जाने से वह गहरे अपराधबोध में आ जाती हैं. क्या यही उसकी आत्महत्या का भी कारण बनता है ? कौन है अपराधी ? कौन है मुमताज़ का हत्यारा ? क्या अपनी यौन इच्छा को न दबा पाना इतना बड़ा अपराध है ? क्या नैतिकता जीवन से बड़ी है ? ऐसे बहुत से सवाल यह फिल्म बिना मुखर हुए हमारे लिए छोड़ती चली जाती है.

हैदर का बड़ा भाई और हैदर के पिता मुमताज़ के मरने से दुःखी नहीं हैं, बल्कि इस बात से दुःखी हैं कि मुमताज़ के पेट में एक बच्चा भी था और वह लड़का था. लेकिन फिल्म का मुख्य फोकस तो ‘बेबो’ पर है. ट्रांसजेंडर पर बहुत कम ऐसी फिल्म बनी है, जिसमें मुख्य किरदार खुद किसी ट्रांसजेंडर ने निभाई हो. बेबो की भूमिका में ‘एलिना खान’ खुद एक ट्रांसजेंडर हैं और हैदर (Ali Junejo) व मुमताज (Rasti Farooq) की तरह पहली बार किसी फिल्म का हिस्सा बनी हैं.

‘डांस बार’ के कामुक नृत्य और रंगीन चकाचौंध के पीछे बेबो जैसे लोगों की घुटती सांसें दर्शकों को बखूबी सुनाई पड़ती हैं. यहां रंगीन लाइट का इस्तेमाल इस तरह हुआ है कि आप इस चकाचौंध के पीछे की बेबसी और गलाज़त साफ-साफ देख और महसूस कर सकते हैं. ट्रांसजेंडर के प्रति मर्दों के आक्रामक और भद्दे रुख के कारण ही बेबो हैदर के प्रति आकृष्ट होती है लेकिन यहां भी तमाम बंधन और दीमक लगी नैतिकता है. कोई जाए तो जाए कहां ! एक ‘हिजड़ा’ एक ‘हिजड़े’ के रूप में ही जीवित रह सकता है, एक इंसान के रूप में नहीं.

ईरानी फिल्मों की तरह ही इस फ़िल्म में न तो कोई खलनायक है और न ही कोई नायक. सभी अपनी आदिम इच्छा और दीमक लग चुकी नैतिकता के बीच झूल रहे हैं. सभी अपने अपने जुगनुओं के पीछे भाग रहे हैं लेकिन फ़िल्म में ही एक संवाद है – ‘शहरों में जुगनू नहीं होते.’ शहरों में ‘ज्वायलैंड’ भी नहीं होते. भले ही व्यवस्था ने शहरों में कितने ही आभासी ज्वायलैंड खड़े कर दिए हों. जुगनू पाना है, ज्वायलैंड बनाना है तो हमें वैसी दुनिया भी बनानी होगी.

2 घंटे 6 मिनट की इस फ़िल्म में यदि एकाध फ्रेम को छोड़ दें तो किसी भी महिला के सर पर कोई स्कार्फ नहीं है और किसी भी पुरुष की दाढ़ी नहीं है. कोई नमाज़, कोई अज़ान नहीं है. इस रूप में यह फ़िल्म अपनी मेकिंग में ही भारतीय और पश्चिमी मीडिया द्वारा मुस्लिमों की बनाई गयी ‘स्टीयरोटाइप’ इमेज को तार-तार कर देती है और स्थापित करती है कि बिना दाढ़ी, बुरका के भी आम मुस्लिमों की कहानी सफलतापूर्वक कही जा सकती है. एक अन्य पाकिस्तानी फ़िल्म ‘बोल’ का संवाद याद आ जाता है-‘इस्लाम में दाढ़ी होती है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं होता.’

सइम सादिक (Saim Sadiq) की भी यह पहली फ़िल्म है. सइम सादिक ने अपनी इस पहली ही फ़िल्म में ‘लांग टेक’ और खास ‘क्लोज अप’ शॉट से जो दुनिया रची है वह अपनी पूरी गंध और गति के साथ हमारे सामने आती है. फ़िल्म में बारीक डिटेलिंग इसे न सिर्फ प्रामाणिक बनाती है, बल्कि हमें भी उस फ्रेम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है. यह फ़िल्म ऑस्कर में पाकिस्तान की तरफ से सूचीबद्ध है, जिसका निर्णय अगले साल मार्च में होगा.

- मनीष आजाद

Read Also –

काली-वार काली पार : दुःख, संघर्ष और मुक्ति की दास्तान…

पलामू की धरती पर

जो गीतांजलि श्री को न जानते हैं, न मानते हैं

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]