हेमन्त कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

उदारतावाद के भारतीय संस्करण ने अंततः एक रुग्ण समाज को ही जन्म दिया है, जो अतीत के अपने सामूहिक स्वप्नों से विरत हो हितों के अलग-अलग द्वीपों पर अपनी-अपनी लड़ाइयां एक-एक कर हारता जा रहा है. आज का भारत और आने वाले कल के भारत का संभावित स्वरूप व्यापक मानवीय सन्दर्भों में उत्साहित करने की जगह चिंतित और हतोत्साहित करता है.

भारतीय अर्थतंत्र, जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वालों में शुमार है, कामगारों के शोषण और उत्पीड़न की गहरी अंधेरी सुरंग में बदलता जा रहा है और उससे भी बदतर यह कि इस परिदृश्य को बदलने के संदर्भ में हमारा राजनीतिक चिंतन बांझ साबित हो रहा है.

1990 के दशक में उदारीकरण एक ताजी हवा के झोंके की तरह आया और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मध्यवर्ग ने दिल खोल कर इसका स्वागत किया. मध्य वर्ग का विस्तार और उसकी आर्थिक समृद्धि का बढ़ना, उदारीकरण के प्रारंभिक निष्कर्ष थे. एक खास वर्ग, जिसे नवधनाढ्य वर्ग कहते हैं, का उदय इन निष्कर्षों का अगला चरण था. उपभोक्तावाद उदारवाद की सहजात प्रवृत्ति है और अर्थतंत्र को गतिशीलता देने के लिए अनिवार्य तत्व भी.

किसी देश और समाज में बढ़ता उपभोक्तावाद और उसकी नैतिकता का पतन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. भारत जैसे सामाजिक जटिलताओं और विषमताओं से भरे देश में उपभोक्तावाद और नैतिकता के इस द्वंद्व ने एक अपंग सामाजिक संस्कृति को जन्म दिया, जहां कोई भी दूसरे के हितों को रौंद कर आगे बढ़ जाने की ललक से प्रेरित होने लगा.

इन अर्थों में, हमारा आर्थिक विकास न्यूनतम नैतिक और मानवीय आदर्शों को भी बिल्कुल परे झटक कर अमानवीयता के नित नए अध्यायों का सृजन करने लगा और ऐसे दृश्य प्रस्तुत करने लगा, जिसमें कोई कंपनी मालिक मुनाफे के लिये अपने कर्मचारियों का खून चूसना बिजनेस का अनिवार्य तत्व समझने लगा. कंपनियों के समर्थन में कानून बनने लगे और राजनीतिक संदेश दिया जाने लगा कि देश के विकास के लिये ऐसे कानून बनने जरूरी हैं.

खबरों में हम पढ़ते रहे कि किसी प्राइवेट सेक्युरिटी कम्पनी की महिला गार्ड छुट्टी न मिलने के कारण कार्यस्थल पर ही प्रसव वेदना से मर गई, असेम्बलिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अमानवीय कार्य परिस्थितियों के दबाव में किडनी रोग से ग्रस्त होकर बिना किसी मुआवजे के मर जा रहे हैं, ऑन लाइन डिलीवरी कंपनियों के स्टोर कर्मी रीढ़ और घुटनों के रोगों से पीड़ित हो असमय बेकाम हो जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के निचले दर्जे के कर्मी और अधिकांश प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भयानक शोषण के शिकार हो मनोरोगों से ग्रस्त हो रहे हैं लेकिन हमारी सामूहिक चेतना में कोई स्पंदन नहीं होता.

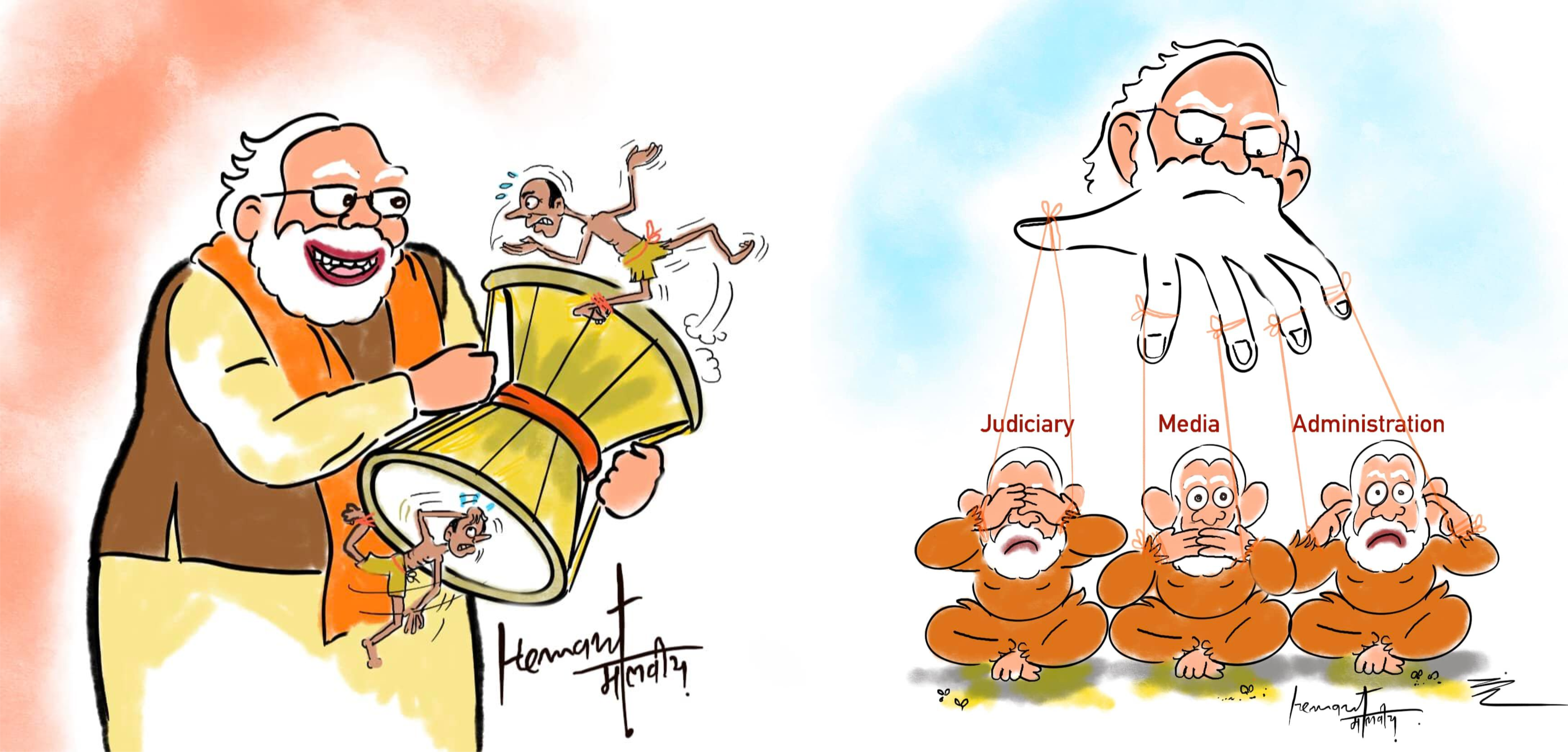

उदारीकरण की यात्रा के तीन दशक गुजरने के दौरान हमने कैपिटलिज्म को क्रोनी कैपिटलिज्म में बदलते देखा और बीते कुछेक वर्षों में यह कुछ विश्लेषकों के शब्दों में ‘गैंगस्टर कैपिटलिज्म’ के रूप में बदल कर देश के तमाम संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं को लीलने को आमादा है.

स्तरीय शिक्षा के अभाव और राजनीतिक चेतना को सुनियोजित तरीके से कुंद किये जाने ने विशाल निर्धन तबके को नवउदारवाद के राजनीतिक ध्वज्वाहकों के झंडे उठाने वालों में तब्दील कर दिया और जिनमें यह उन्नत चेतना हो सकती थी, वह मध्यवर्ग जयकारा लगाते इन राजनीतिक शक्तियों के पक्ष में माहौल बनाने का उपकरण बन कर रह गया.

सामूहिक स्वप्न, सामूहिक चेतना जैसे शब्द अप्रासंगिक होते गए और विभिन्न स्तरों पर विखंडित समाज किसी व्यापक आंदोलन को जन्म देने के लायक नहीं रह गया. किसी समाज को उसके सामूहिक स्वप्नों से विरत करने के लिये उसकी सामूहिक चेतना को नष्ट करना जरूरी है और इसके लिये राजनीति सबसे प्रभावी अस्त्र है. फिर, राजनीति के अपने अस्त्र हैं जो देश और काल के अनुसार बदलते रहते हैं. मसलन, नवउदारवादी आर्थिकी ने जब भारतीय राजनीति पर अपना शिकंजा कसा तो भ्रामक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जटिलताओं की अतार्किक व्याख्याओं को उसने प्रमुख राजनीतिक अस्त्र बनाया.

नवउदारवाद की राजनीति शुरू करने वाली कांग्रेस ने जिन कारपोरेट शक्तियों को पोषित किया, उन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र को संचालित करने की शक्तियों से लैस होने दिया, उन शक्तियों ने ही यथासम्भव दोहन करने के बाद इसे गुठली की तरह राजनीतिक हाशिये पर धकेल दिया. उन शक्तियों को नए ध्वजवाहक चाहिये थे जो अपने पूर्ववर्तियों से अधिक ‘डेयरिंग’ भी हों और उसी अनुपात में अधिक पालतू भी.

आज राहुल गांधी उनमें से कुछ शीर्ष कारपोरेट नामों का उल्लेख कर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं तो यह भूल जाते हैं कि अपने दस वर्षों के शासन काल में उनकी पार्टी ने जिस आर्थिक संस्कृति को बढ़ावा दिया, वर्त्तमान सत्ता और कारपोरेट के साथ उसकी गलबहियां उन्हीं दस वर्षों का अगला तार्किक चरण है.

राहुल आज जो वक्तव्य दे रहे हैं वह अगर प्रायश्चित है तो सम्भव है कि उनकी भावी राजनीतिक यात्रा में सैद्धांतिक बदलावों की आहट हम सुन सकें. बहुत कुछ उनके राजनीतिक भविष्य पर निर्भर करता है. कांग्रेस की खाली होती जमीन पर भाजपा के उभार ने अगर राजनीतिक प्रवृत्तियों में बदलाव लाया तो कारपोरेट शक्तियों के बृहत्तर लक्ष्यों को देखते हुए यह स्वाभाविक भी था.

भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर जितने छद्म रच सकती थी, संस्कृतिवाद के नाम पर जितने कोलाहल मचा सकती थी, उतना कोई और कर भी नहीं सकता था. उसने अतीत के अनेक महान स्वप्नों को दफन कर दिया और सपनों के जिन नए अध्यायों की रचना की, वे शब्दों की छलना से अधिक नहीं.

राष्ट्रवाद की अपनी व्याख्याओं से कारपोरेट हितों को जोड़ कर ‘वन नेशन वन अलां… वन नेशन वन फलां’ की रट लगाने वालों ने बड़ी ही होशियारी से ‘वन नेशन वन एडुकेशनल सिस्टम’, ‘वन नेशन वन मेडिकल सिस्टम’ जैसे सपनों के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी.

हमारे पुरखों ने, आजादी की लड़ाई के हमारे नायकों ने जो आदर्श रचे, विरासत में जो सपने हमें सौंपे, हमारी पीढ़ी ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी और आने वाली पीढ़ियों के लिये कोई विरासत हम छोड़ कर जाने वाले हैं तो वह है मुनाफे के लिजलिजे तर्क के कीचड़ में धंसा एडुकेशनल सिस्टम, अमानवीयता के तर्क से फलता-फूलता प्राइवेट मेडिकल सिस्टम, पीढ़ियों के संघर्षों से प्राप्त श्रमिक अधिकारों को खो कर गुलाम बनता कामगार वर्ग, लफ्फाजी और छद्म की संस्कृति में पगी राजनीति…

जब तक कोई समाज अपनी चेतना के स्तरों पर अपने पुरखों के स्वप्नों को जीता है, वह सामूहिक उन्नयन के आदर्शों की ओर बढ़ता है लेकिन यह यात्रा कब की अवरुद्ध हो चुकी. कारपोरेट कल्चर में ऐसे स्वप्न, ऐसे आदर्श किसी काम के नहीं. इस कल्चर के लिये सामूहिक चेतना और सामूहिक उन्नयन के आदर्श ऐसे अवरोध हैं, जिन्हें नष्ट किये बिना वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकता.

बढ़ता भारत, आर्थिक छलांगें लगाता, किन्तु, सामाजिक और मानवीय सूचकांकों पर विकलांग होता भारत जब नई पीढ़ी के हाथों में होगा तो पता नहीं, वे हमारी पीढ़ी के बारे में क्या सोचेंगे.

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]