समय के हर कालखण्ड में जनता के अधिकारों के लिए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने और उससे सत्ता से लोहा लेने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, कवियों की मौजूदगी रही है और उनकी यही मौजूदगी आम जनता में अपने अधिकारों के लिए सत्ता के आतंक का डटकर सामना करने के साहस का संचार करता है.

यह दौर उस वक्त भी था जब भारत विभाजन के दौर से गुजर रहा था और उस वक्त भी था जब भारत की क्रूर सत्ता नक्सलवादी के नाम पर युवाओं को मौत के घाट उतार रहा था और बुद्धिजीवियों ने सत्ता के इस आतंक के खिलाफ ‘मैं भी नक्सलवादी’ का तख्ती अपने गले में लटकाकर सड़कों पर मार्च कर रहे थे. यह दौर उस वक्त भी था जब एनआरसी-सीएए के नाम पर सत्ता देश में विभाजन की नई लकीर खींच रहा था और रामचन्द्र गुहा जैसे इतिहासकार को सड़कों पर घसीटा जा रहा था.

बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, कवियों ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी पूरी साहस के निभाया है और जनता के बीच सत्ता के आतंक के खिलाफ खड़े होकर लोगों के बीच साहस का संचार किया है. अंग्रेजी शासनकाल में भी लाला लाजपतराय ने इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने प्राण दे दिये, जिसकी ज्वाला ने अंग्रेजी शासनकाल को ही सूली पर टांग दिया. बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, कवियों को यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसलिए सौंपी जाती है क्योंकि वह सत्ता के आतंक के बीच भी सुदूर देख सकता है.

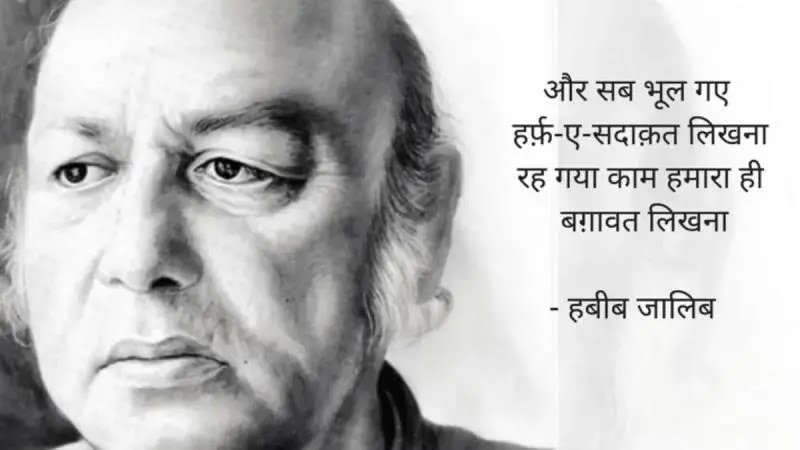

यही कारण है कि केवल ऐसे ही बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों, कवियों को जनता सदियों याद रखती है. ऐसे ही एक कवि हबीब जालिब हैं, जो सत्ता के आतंक के खिलाफ सड़कों पर डटकर खड़े हो गये और पाकिस्तान की सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने लगे. आज हम अपने पाठकों को इनसे परिचय करा रहे हैं – सम्पादक

जनता के अधिकारों के लिए सत्ता से लोहा लेने वाले हबीब जालिब ने गांव-देहात को अपने पांव से बांध लिया था और उसी पांव के ज़ख़्म पर खड़े होकर सत्ता को आईना दिखाते रहे. हबीब जालिब उस दमनकारी व्यवस्था और समाज के उत्पीड़न से पैदा होने वाले जनकवि थे, जिसमें जागीरदारों को सलाम नहीं किया जाता था तो वो नाराज़ हो जाते थे. उस व्यवस्था के न्यायपालिका भी यही जागीरदार थे.

जालिब ने अपने एक साक्षात्कार में इस व्यवस्था के बारे में कहा था कि उन्होंने नफ़रत देखी है और भूख सहकर उस ‘न्यायपालिका’ के पंजों में गले की घुटन के साथ जीने को विवश भी हुए हैं. जालिब ने इस व्यवस्था के स्मरण में एक बार ये भी कहा था कि इन्हीं बातों ने मुझे शायर बना दिया, और अगर मैं शायर नहीं भी होता कोई और काम भी करता तो वो इसी व्यवस्था के ख़िलाफ़ होता.

मुल्क की आज़ादी के बाद जब जालिब ने अपने नए मुल्क पाकिस्तान में भी इसी दमनकारी व्यवस्था और सत्ता के विस्तार को लोकतंत्र में सिक्का-राइज-उल-वक़्त की तरह देखा तो उनकी शायरी लोकतंत्र के संविधान के सही अर्थों को परिभाषित करने लगी.

इस शायर से मेरी पहचान ज़रा देर में हुई और वो भी इस तरह कि पहले-पहल मैंने एक शायर के तौर पर जालिब को नहीं पढ़ा. बात उन दिनों की है जब मैं उर्दू साहित्य के एक बड़े आलोचक वज़ीर आग़ा पर काम कर रहा था.

उसी ज़माने में आग़ा साहब की एक तहरीर पढ़ने को मिल गई, जिसमें कुछ इस तरह की बातें लिखीं थीं कि फुटपाथ पर एक आदमी दयनीय स्थिति में दर्द से चीख़ रहा है और बार-बार एक ही बात कह रहा है कि ‘वो हमारे बच्चों पर लाठियां बरसा रहे हैं… ‘ और वो रोए जा रहा है. सड़क पर रोने वाला यही आदमी हबीब जालिब था.

मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था कि कोई शायर सड़क पर इसलिए रो रहा है कि सत्ता की लाठियां छात्रों पर बरस रही हैं. फिर मैंने जालिब को पढ़ना शुरू किया. 10-11 साल पहले की इस बात को याद करता हूं तो मुझे हैरत होती है कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी जेएनयू में जहां तमाम तरह के प्रगतिशील लोगों की रचना को नारा बनाकर सत्ता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था वहां उन नारों में, नगमों में जालिब नहीं थे.

हां जब पाकिस्तान से लाल बैंड आया तो पार्थसारथी रॉक पर हमने जालिब को सुना और उनके शब्दों के साथ रक़्स भी किया. दरअसल जालिब वहां पहले भी थे लेकिन फ़ैज़ जैसों की चमक में उनको कहीं छुपा दिया गया था. जालिब पाठ्यक्रम में भी नहीं थे, अब नहीं हैं, हां कभी-कभार पर्चा-पोस्टर पर नज़र आ जाते थे.

इन सब बातों के अपने कारण होंगे. मुझे बस ये लगता है कि फ़ैज़ को बुत बनाकर पूजने वाले कॉमरेड जालिब को कल भी नहीं जानते थे आज भी नहीं जानते. मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लेकिन ब्राह्मणवादी तो कॉमरेड्स में भी होते हैं.

उसी ज़माने में मैंने जालिब के पिता की लिखी ये बात भी पढ़ी थी कि वे जूते बनाते थे, जिसकी ज़मींदारों में बड़ी धूम थी. शादी-ब्याह में भी इनके जूते मंगवाए जाते थे. लेकिन यही ज़मींदार इस बात के ख़िलाफ़ थे कि जूता बनाने वाला का बच्चा पढ़ लिख जाए. लेकिन जालिब की मां ने अपनी ज़िद में सब कुछ बर्दाश्त किया, बहुत बुरे दिन देखे लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा. जालिब ने इन सब बातों को अपनी शायरी का दस्तूर बना दिया.

इसके बावजूद उर्दू शायरी में किसी भी शायर के हिस्से में इतनी शोहरत और लोकप्रियता नहीं आई, जितनी जालिब के हिस्से में आई. इस लोकप्रियता के बारे में भी उन्होंने ने एक बार कहा था कि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

हां उनके पब्लिशर्स ने ख़ूब कमाया इतना कि उनकी एक किताब के एक महीने में चार-चार एडिशन छापे गए. इन बातों से कोई और अर्थ निकाला जाए उससे पहले ही ये कह देना ज़रूरी है कि वो शायरी को कारोबार नहीं समझते थे. मुशायरे के पैसे नहीं लेते थे.अपनी मर्ज़ी से नज़्में पढ़ते थे.

फ़िराक़ गोरखपुरी ने हिंदुस्तान के एक मुशायरे में कहा था कि अगर मीराबाई का सोज़ और सूरदास का नगमा मिल जाते हैं तो उसे हबीब जालिब कहते हैं. फ़ैज़ ने यहां तक लिख दिया कि पंजाबी में सुल्तानबाहू, बुल्लेशाह और वारिस शाह अवामी शायर हैं, और उर्दू में हबीब जालिब है और ये भी कि वली दक्नी से लेकर आज तक किसी शायर को इतनी ऑडियंस नहीं मिली.

जालिब ने अपने समय की पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए गाने भी लिखे, लेकिन जल्द ही बदगुमान हो गए. वजह वही थी कि वो अपनी तरह की फ़िल्में करना चाहते थे. व्यवस्था और सत्ता के विरोध में खड़े जालिब फ़िल्मों में भी यही सब करना चाहते थे.

उनको भूखे-नंगे रहकर अपने विचारों की पब्लिसिटी पर कोई आपत्ति नहीं थी. वो बस बाज़ार से दूर रहना चाहते थे. अपने एक फ़िल्मसाज़ दोस्त रियाज़ शाहिद के बारे में कहते थे कि सिर्फ़ वही एक ऐसा प्रोड्यूसर था जो मुझ से कहता था, ‘तुम जितनी बड़ी गाली इस समाज को दे सकते हो दो मैं उसको पिक्चराइज़ करूंगा.

जालिब का नाम आते ही जो पहली चीज़ ज़हन में आती है वो है जेल, पाबंदी और विरोध. जालिब 15-16 बार जेल गए, किताबों पर पाबंदियां लगाई गई, एक तरह से जालिब और उनकी रचनाएं सत्ता को कल भी गाली थीं और आज भी गाली हैं.

नज़ीर अकबराबादी को बेतहाशा पढ़ने वाले जालिब ने अवाम के दिलों पर राज किया, लेकिन एक अलग अंदाज़ से कि शायरी को ही लोकतंत्र की भाषा में ढाल दिया. जनता के अधिकारों के लिए सत्ता से लोहा लेने वाले इस कवि ने गांव-देहात को अपने पांव से बांध लिया था,और उसी पांव के ज़ख़्म पर खड़े होकर सत्ता को गाली देते रहे.

फ़ैज़ भी प्रगतिशील लेखक थे और उसी आंदोलन से निकल कर आए थे लेकिन जालिब फ़ैज़ से कहीं आगे ख़ुद ही आंदोलन थे. शायरी के इंक़लाबी चरित्र और राजनीतिक चेतना में सबसे अलग हबीब अपने नाम की तस्वीर बना गए.

शायद इसलिए जब अय्यूब ख़ान सत्ता से उतार दिए गए तो उनको भी कहना पड़ा कि, ‘मुझे हबीब जालिब से मिलवाओ, मैं उस शख़्स से वो नज़्में सुनना चाहता हूं जो उसने मेरे ख़िलाफ़, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कही थीं.’

जालिब साहित्य और शायरी में अपना काम कर रहे थे, साहित्य के तथाकथित आलोचकों की बातों पर बिना कान दिए, शायद इसलिए बाद में कुछ आलोचकों ने भी मान लिया कि ग़ज़ल और शायरी को सियासी सोच बनाने की परंपरा रही है, लेकिन जालिब ने शायरी को राजनीतिक विमर्श से कहीं आगे ले जाकर राजनीतिक चेतना और बातचीत का माध्यम बना दिया. सत्ता पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने लिखा –

हुक्मरां हो गए कमीने लोग

ख़ाक में मिल गए नगीने लोग

हर मुहिब्ब-ए-वतन ज़लील हुआ

रात का फ़ासला तवील हुआ

आमिरों के जो गीत गाते रहे

वही नाम-ओ-दाद पाते रहे

रहज़नों ने रहज़नी की थी

रहबरों ने भी क्या कमी की थी

सच बोलकर अकेले पड़ जाने का ख़तरा मोल लेने वाले जालिब ने शायरी को उस समाज की आवाज़ बना दिया जिसको शायरी और साहित्य का पाठक भी नहीं गर्दाना जाता. जालिब जैसे बेबाक और बेख़ौफ़ शायर का ख़ून उनकी शायरी की तरह ही लाल था, जिससे सत्ता पनाह मांगती थी.

जालिब सही मानों में शायर थे ऐसे शायर जिनको मस्जिदों से उठा कर बाहर फिंकवाया गया. वो मक़बरों पर सोए, मज़ारों पर जागे. एक ज़माने में उनके मुसलमान दोस्तों ने ये कह कर अपने जी को बहलाया कि हमारे मक़सद एक हैं और कोशिश भी की कि वो कम्युनिस्टों का चक्कर छोड़ दें, लेकिन वो तो जालिब थे, सो बिना कुछ कहे अपना काम करते रहे.

बात वही है कि आप जालिब की आलोचना में उनसे राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं अपने रास्ते को जायज़ ठहरा सकते हैं लेकिन उसके सच से इनकार नहीं कर सकते. और शायद ये बड़ी बात है कि जालिब ने अपने से अलग विचारों के बीच भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया.

कुछ आलोचकों ने उनकी शायरी पर ये आपत्ति की कि ये शायरी वक़्ती है, उनसे सिर्फ़ ये सवाल करना चाहिए कि क्या वो उस समाज का निर्माण कर पाने में सफल हो गए हैं जिनमें जालिब जैसों की ज़रूरत नहीं रह जाती है. और क्या साहित्य-शायरी केवल कुछ ख़ास लोगों की भाषा है.

काम के शायर को अवामी कह कर बेदख़ल करने वाले साहित्य से भन्नाकर शायद किसी ने कहा था कि जालिब की शायरी से शायरी के ब्राहमणों को डर लगता है. हां जालिब की शायरी हमें हक़ मांगना सिखाती है. जालिब की शायरी हमें सुलाती नहीं नींद से उठाकर सवाल पूछने लगती है, ये गावतकिए वाली शायरी नहीं कि नवाब साहब का जी बहल जाए.

जालिब को जनकवि कह-कहकर साहित्य में बहुत बेइज्ज़त किया गया. लेकिन वो सब समझते थे, उन्होंने अपनी 130 साल की नानी का क़िस्सा सुनाया था कि वो आंखों से महरूम थीं और जो हमेशा एक शेर पढ़ती थी. बहुत बाद में यही शेर जालिब को नज़ीर अकबराबादी के यहां मिला तो उन्होंने कहा देखिए कैसे सौ साल पहले नज़ीर का शेर पैदल चल कर गांव पहुंच गया.

शायद उसी तरह हमें कहना चाहिए कि जालिब की शायरी ने भी पैदल चलकर सत्ता का मुंह नोच लेने की जुर्रत की. जालिब पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में थे, यहीं अजमेरी गेट के एंग्लो अरबिक में पढ़ाई की. दिल्ली में ही उनके पिता अपना जूतों का कारोबार करते थे. जालिब अपने बड़े भाई की संगत में शायरी भी करने लगे थे.

उस ज़माने में वो ख़ुद को हबीब अहमद मस्त लिखते थे. फिर जब मुल्क के हालात ख़राब हुए और चारों तरफ़ दंगे हो रहे थे तो किसी ने उनके पिता को बताया कि आज रात आपके बच्चों पर हमला होगा.

उस बुरे वक़्त में जोगराज और भटनागर मुश्ताक़ ने सहायता की और ये लोग बच गए और अगले ही दिन पाकिस्तान चले गए. यहां सिर्फ़ उनके पिता रह गए जो बाद में अपना वतन छोड़ कर गए. जालिब ने इन बातों को कई बार याद किया और अपनी एक नज़्म में ये भी लिख गए कि –

मैं जालिब देहलवी कहला नहीं सकता ज़माने में

मगर समझा है मैंने आज तक अपना ही घर तुझ को

इसी जालिब को पाकिस्तान में उस समय रातों-रात लोकप्रियता मिली थी जब उन्होंने एक मुशायरा जिगर साहब की अध्यक्षता में पढ़ा था और जब ये शेर सुनाया था,

एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं

दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं

तो लोग पागल हो गए थे. जालिब अपने समय में छात्रों के बीच इतने लोकप्रिय हो गए थे कि ये कहा जाने लगा कि किसी दिन किसी कॉलेज की दहलीज़ पर ही जालिब का दम निकलेगा. उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी इसलिए तरन्नुम में कलाम पढ़ते थे, इसके बारे में उनका कहना था कि जब वो बंगाली क्वार्टर में रहते थे तो बंगालियों की संगत में वो भी गाने बजाने लगे थे.

जालिब के क़िस्से बहुत हैं, जैसे ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो ने जालिब को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाना चाहा तो उन्होंने ने कहा मैं नेशनल अवामी पार्टी में हूं और इनकार कर दिया. इसी तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर और फ़िल्मसाज़ ने अपनी कार में बैठे-बैठे उनको ये कहलवाया कि जालिब उनके पास आएं, वो अपनी फ़िल्म के गाने लिखवाना चाहते हैं तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया.

इसके बाद जब वो फ़िल्मसाज़ अपनी कार से उतरकर ख़ुद जालिब के पास आए तो जालिब ने कहा, ‘बुख़ारी साहब ग़रीबों की इज्ज़त अमीरों से ज़्यादा नाजुक होती है.’

अंतिम दिनों में जब वो अस्पताल में थे तब उनको सरकारी मदद देने की कोशिश की गई और कहा गया कि हम आपको इलाज के लिए बाहर भेज देते हैं तो उन्होंने उस समय भी यही जवाब दिया, ‘अवाम को स्प्रिन की गोली नहीं देते मुझे मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं.’ इस तरह उनहोंने सरकारी मदद क़ुबूल नहीं की.

ये वही जालिब थे जिन्होंने अय्यूब ख़ान और उनकी सत्ता के ख़िलाफ़ नज़्म पढ़ी तो अवाम ने कंधे पर उठा लिया और सत्ता के विरोध में नारे लगाने लगे. यहया ख़ान के ज़माने में आर्मी एक्शन हुआ तो इस शायर ने कहा –

मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो

वतन का चेहरा ख़ूं से धो रहे हो

इसी तरह पाकिस्तान में जब ये कहा गया कि इस्लाम ख़तरे में तब जालिब ने कहा,

ख़तरा है दरबारों को

शाहों के ग़म-ख़्वारों को

नव्वाबों, ग़द्दारों को

ख़तरे में इस्लाम नहीं

वो पाकिस्तान में उस सरकार के भी ख़िलाफ़ थे जो अवाम पर इस्लाम थोपना चाहती थी. इसी शायर ने कहा था –

और सब भूल गए हर्फ़-ए-सदाक़त लिखना

रह गया काम हमारा ही बग़ावत लिखना

लाख कहते रहें ज़ुल्मत को न ज़ुल्मत लिखना

हम ने सीखा नहीं प्यारे ब-इजाज़त लिखना

तुम से पहले वो जो इक शख़्स यहां तख़्त-नशीं था

उस को भी अपने ख़ुदा होने पे इतना ही यक़ीं था

दीप जिस का महल्लात ही में जले

चंद लोगों की ख़ुशियों को ले कर चले

वो जो साए में हर मस्लहत के पले

ऐसे दस्तूर को सुब्ह-ए-बे-नूर को

मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता

पत्रकारों की बे-ज़मीरी पर नज़्म लिखा तो ये भी कहा –

बे-ज़मीरी का और क्या हो मआल

अब क़लम से इज़ारबंद ही डाल

उट्ठो और मरने का हक़ इस्तेमाल करो कहने वाले शायर ने जाते-जाते ये भी कह दिया –

सोच का एक दिया जला तो दिया

चेहरा-ए-तीरगी दिखा तो दिया

- फ़ैयाज़ अहमद वजीह (वायर से साभार)

Read Also –

आपबीती दास्तान – फैज़ अहमद फ़ैज़

मंटो और हिन्दुत्व

31 जुलाई : महान कथाकार प्रेमचंद के जन्मदिन पर हमलावर होते अतियथार्थ के प्रदूषण

रूढ़िबद्धताओं और विचारधारा से भी मुक्त है नामवर सिंह की विश्वदृष्टि

नामवर सिंह : अमेरिकी उपयोगितावाद उनकी विश्वदृष्टि की धुरी है

मुक्तिबोध की दिग्विजयी यादें

मैक्सिम गोर्की : स्वाधीनता का रूसी उपासक

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]