एक बंटा हुआ हिंदुस्तान सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और पूरी दुनिया के लोगों के लिए अच्छा नहीं है.

आंग सान, बर्मा के राष्ट्रवादी नेता, जून 1947

I

मार्च, 1959 के आखिरी दिन दलाई लामा मैकमोहन लाइन पार कर भारत आ गए. कई बरसों से तिब्बत का वो दैवीय शासक ल्हासा के पोटाला महल में बड़े असहज रूप से अपनी गद्दी पर बैठा रहा था, जबकि चीन उसके देश पर अपना शिकंजा कसता गया. एक समकालीन सूत्र ने दावा किया कि तिब्बत में पांच लाख के करीब चीनी सैनिक थे. उनके पीछे-पीछे शायद उनसे दस गुणा ज्यादा हान मूल के चीनी वहां पहुंच चुके थे.[1]

हालांकि ऐसा निश्चय ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया. तिब्बतियों को भयभीत करने के लिए फिर भी बड़ी संख्या में चीनी जरूर तिब्बत पहुंच गए थे. सन् 1958 में पूर्वी तिब्बत के खाम्पाओं ने इन आक्रांताओं के खिलाफ शस्त्र विद्रोह शुरू किया. शुरूआती कुछ सफलता के बाद चीनियों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया. अब चीनियों के बदले की कार्रवाई से खुद दलाई लामा खतरे में पड़ गए. जब नई दिल्ली ने उन्हें राजनीतिक शरण देना मंजूर कर लिया तो वे एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ भारत पलायन कर गए.

दलाई लामा ने भारत में अपनी पहली रात तवांग के बौद्ध मठ में बिताई उसके बाद वे मैदान में बसे आसाम के शहर तेजपुर चले आए जहां भारतीय आधिकारियों ने उनका ‘हालचाल’ लिया. उसके तीन सप्ताह के बाद उन्हें खुद प्रधानमंत्री से मिलवाने दिल्ली ले जाया गया. नेहरू और दलाई लामा के बीच बातचीत की शुरूआत खाम्पा विद्रोह से हुई. दलाई लामा ने उन्हें बताया कि वहां कैसे और क्या-क्या हुआ. दोनों ही पक्षों के बीच भारी लड़ाई हुई और दोनों को ही खासा नुकसान उठाना पड़ा. पूरे तिब्बत में कम्युनिस्टों के धर्म-विरोधी दुष्प्रचार के प्रति काफी नाराजगी थी. जब चीनियों ने दलाई लामा को एक ‘सांस्कृतिक समारोह’ में भाग लेने के लिए पीकींग आमंत्रित किया तो उनके सलाहकारों ने उन्हें सतर्क किया कि यह उन्हें गिरफ्तार करने की एक साजिश है. जब उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया तो चीनियों ने धमकी देनी शुरू कर दी. इसलिए उन्होंने भारत रवाना होने का फैसला कर लिया. दलाई लामा ने नेहरू से कह कि तिब्बत में कोई भी सुधार तिब्बत के धर्म और उसकी परंपराओं को देखते हुए तिब्बतियों के द्वारा ही किया जा सकता है. चीन के सुधार का तरीका उन्हें ‘आत्मा विहीन मनुष्य’ बना देगा. अब उनकी अपनी उम्मीद भारतीय सहायता से तिब्बत की आजादी को हासिल करना था. उनके पुराने शिक्षक हाइनरिक हाररे (सेवन इयर्स इन तिब्बत जैसी मशहूर पुस्तक के लेखक) भी उन्हें पश्चिमी देशों में समर्थन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे. नेहरू ने दलाई लामा से कहा कि भारत तिब्बत की आजादी के लिए चीन से युद्ध नहीं कर .नेहरू ने कहा ’हकीकत तो यह है कि पूरी दुनिया भी मिलकर तिब्बत को तब तक आजादी नहीं दिला सकती जब तक चीनी राष्ट्र-राज्य का संपूर्ण तानाबाना खत्म न हो जाए.’ नेहरू ने आगे कहा कि अगर वे यहां से पश्चिमी देश या अमेरिका भी जाएंगे तो ’उन्हें किसी व्यापारिक उत्पाद से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा.’ अमेरिका या यूरोपियनों को इस मुद्दे से कोई वास्तविक सहानुभूति नहीं है. वे सिर्फ ’सोवियत संघ के साथ चल रहे शीत युद्ध में तिब्बत का दोहन करना चाहते हैं.’

नेहरू की राय में ‘एक आजाद या उससे कम कुछ भी नहीं’ का रवैया तिब्बतियों को किसी उद्देश्य तक नहीं ले जाएगा. उन्हें चीनियों के साथ बातचीत करके समाधान निकालने का रास्ता खुला रखना चाहिए. भारत इसमें मदद कर सकता है लेकिन वह तभी संभव है जब उसका चीन के साथ अपना संबंध पटरी पर आ जाए. नेहरू की राय में ’इस समय चीन के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे. हमें उसे फिर से पटरी पर लाना होगा. महज चीन को धमकी देने या उसकी निंदा करने से हम उसे पटरी पर नहीं ला सकते.’[2]

II

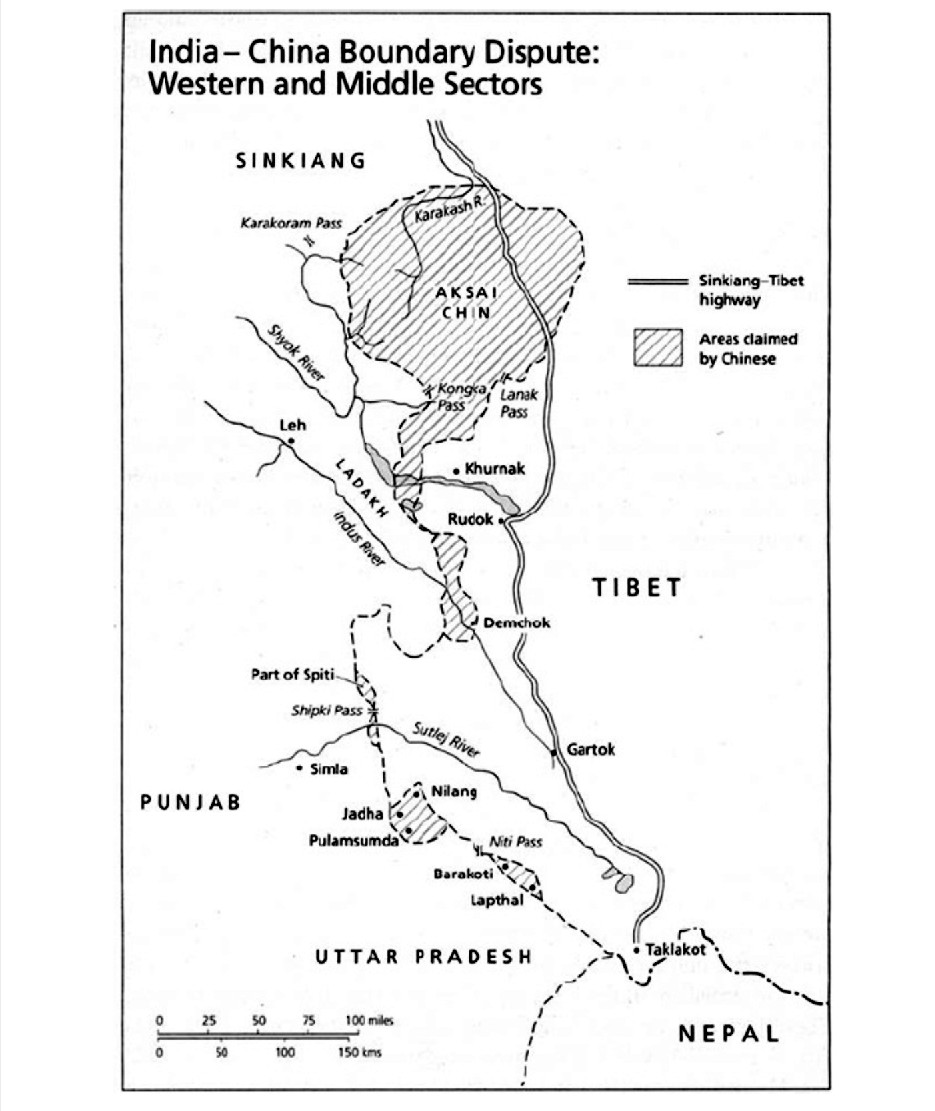

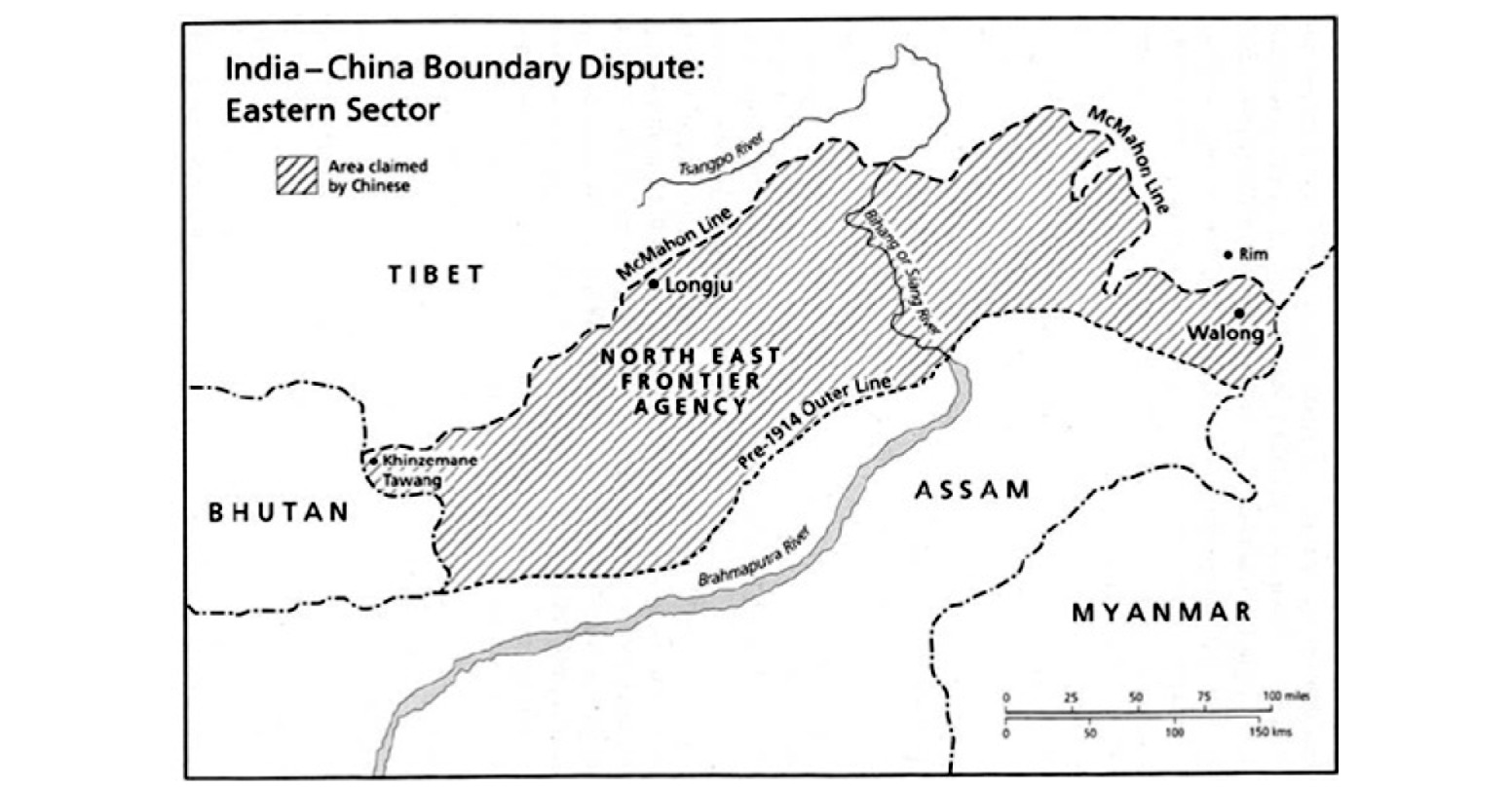

जब दलाई लामा का तिब्बत से भारत पलायन हुआ था उस समय भारत-चीन संबंध वाकई बहुत खराब थे. सन् 1957 की गर्मियों में लद्दाख के लामा और सांसद कुशक बाकुला ने तिब्बत का दौरा किया था और सिक्यांग की तरफ व्यापक सड़क निर्माण की गतिविधियों का संकेत पाया था. फिर जुलाई 1958 में पीकींग से प्रकाशित होने वाली चीन की एक सरकारी पत्रिका चाइला पिक्टोरल ने एक नक्शा प्रकाशित किया जिसमें नेफा और लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन का हिस्सा बताया गया. 21 अगस्त को भारतीय विदेश कार्यालय द्वारा चीनी दूतावास के एक काउंसलर को बुलाया गया और उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी ने उसे नक्शे के बारे में एक विरोध पत्र सौंपा. वह पत्राचार अधिक महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि फिर पत्रचारों की श्रृंखला उच्चस्तर पर शुरू हो गई और दाव ऊंचा होता गया.3 18 अक्टूबर को विदेश सचिव ने चीनी राजदूत को एक विरोध पत्र लिखा जिसमें सिक्यांग-तिब्बत हाईवे के एक खंड पर आपत्ति व्यक्त की गई जो ’जम्मू-कश्मीर प्रांत के लद्दाख क्षेत्र के पूर्वी हिस्से से होकर बनाई जा रही थी और जो भारत का हिस्सा था.’4 और फिर सन् 1958 के आखिरी तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई एक दूसरे को इस बारे में पत्र लिख रहे थे. ये पत्राचार अगले कुछ सालों तक चला. शुरू में यह पत्र दुख और आश्चर्य के साथ शुरू हुआ था जो बाद में गुस्से और नाराजगी में तब्दील होता गया.

भारत-चीन सीमा विवाद को समझने के लिए नेहरू और चाउ के बीच हुआ पत्राचार अभी महत्वपूर्ण स्रोत है. भले ही उन पत्रों को अधिकारियों ने तैयार किया जो लेकिन उन पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं ने जरूर ध्यानपूर्वक उस पत्र के मजमून और उसके लहजे को पढ़ा होगा. वे ऐसे दो राजनीतिज्ञ थे जो इतिहास में गहरी दिलचस्पी रखते थे. दोनों ही एक उद्देश्य से प्रेरित होकर मिशन की भावना से काम कर रहे थे. बहुत समय से पराधीन रहे अपने देश को वे आधुनिक दुनिया के देशों के बीच स्थापित करना चाहते थे.

समकालीन चीन के राष्ट्रीय नेताओं में चाउ, माओ के बाद दूसरे स्थान पर थे. बहुत सारे मामलों में उनके देश की अस्सी करोड़ जनता की तरह ही वे भी माओ की नीतियों से यूं तो अलग राय रखते थे, हालांकि उसकी अवहेलना करने का प्रश्न ही नहीं था. लेकिन जब विदेश नीति की बात आती थी तो चाउ को पूरी आजादी दी गई थी. चीन के शिखर नेताओं में सिर्फ चाउ एन लाई ही ऐसे थे जिन्होंने पश्चिमी देशों में शिक्षा हासिल की थी और वहां रहे थे. उन्हें अपने युग की रफ्तार का अंदाज था और वे बौद्धिकता से पूर्ण बातें करते थे. पेरिस में रहकर चाउ ने अच्छी फ्रेंच सीख ली थी और कुछ हद तक अंग्रेजी पर भी उनका अधिकार था. वे वैश्विक तौर-तरीकों और हावभाव से वाकिफ थे. जब उनसे पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या असर हुआ है तो उनका जवाब था – ’इसकी व्याख्या करना बहुत जल्दबाजी का काम होगा.’

जैसा कि स्टुअर्ट स्च्राम लिखते हैं सन् 1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन के समय तक चाउ एक ’काबिल और एक शहरी कूटनीतिज्ञ’ के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके थे. वे ’गैर-यूरोपियन दुनिया के दो मुख्य प्रतिनिधियों के रूप में नेहरू के साथ खड़े दिखते हैं जो वैचारिक रूप से अलग-अलग थे लेकिन वे इस बात पर एकमत थे वे दोनों ही एशियन हैं.’[5]

सन् 1955 में चाउ और नहेरू भले ही राजनीतिक विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से अलग हो, लेकिन सन् 1958 तक आते-आते वे अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर भी बंट चुके थे उसी साल दिसंबर में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पत्रों की श्रृंखला में सबसे पहला लंबा पत्र चाउ को लिखा. नेहरू ने अपने पत्र की शुरूआत में चीन की आर्थिक प्रगति की तारीफ की फिर धीरे-धीरे सतर्कतापूर्वक शालीन भाषा में वे सीमा के मुद्दे पर आए. नेहरू ने याद किया कि जब सन् 1956 में वे चाउ से मिले थे तो चाउ ने उन्हें संकेेत दिया था कि मैकमोहन रेखा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत है. लेकिन चाउ ने ये भी कहा था कि ’दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध होने की वजह से’ उनकी सरकार स्थानीय तिब्बती अधिकारियों के साथ मशविरा करके उस रेखा को मान्यता दे देगी. चाउ ने उस समय नेहरू की इस भावना से सहमति जताई थी कि ’दोनों देशों के बीच कोई मुख्य सीमा विवाद नहीं है,’ लेकिन अब चाइना पिक्टोरल पत्रिका में चीन का ऐसा नक्शा दिखाया जा रहा है जिसकी सीमा रेखा ’भारतीय क्षेत्र को अतिक्रमण करती दिखाई देती है.’

चाउ एन लाई का जवाब एक महीने के बाद आया. उन्होंने लिखा कि ‘इतिहास में भारत-चीन सीमा के संबंध में कोई भी समझौता ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुॅंचा है.’ मैकमोहन लाइन ’चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ अक्रामक ब्रिटिश विरासत का एक नतीजा है.’ कानूनी तौर पर देखा जाए तो ‘इसे वैध नहीं माना जा सकता.’ भारतीयों ने एक ऐसी सड़क पर आपत्ति उठाई है जो चाउ की निगाह में ’हमेशा से चीन के अधिकार क्षेत्र में रहा है.’ ‘ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि (नेहरू के दावे के विपरीत) भारत और चीन के बीच एक सीमा का विवाद जरूर रहा है.’ इसी संदर्भ में चाइना पिक्टोरल पत्रिका में छपे नक्शे को देखना चाहिए. चाउ ने सुझाव दिया कि दोनों ही पक्ष तात्कालिक रूप से यथास्थिति बरकरार रखें और सीमा के प्रश्न पर एक ’मित्रतापूर्ण आखिरी समाधान’ तक इंतजार करें.

22 मार्च को नेहरू ने चाउ के पत्र का जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि वे यह बात सुनकर ’कुछ आश्चर्यचकित से हैं कि भारत और ’’चीन के तिब्बत क्षेत्र’’ के बीच की सीमा पीकींग द्वारा मान्यता प्रान्त नहीं है क्योंकि इसे कई समझौतों की मान्यता प्राप्त है. इन समझौतों में वे समझौते शामिल हैं जो सन् 1842 में कश्मीर और ल्हासा के बीच और सन् 1913-14 के बीच पूर्वी इलाके में मैकमोहन लाइन को लेकर किए गए थे. इसके अलावा दोनों देशों के बीच साफ तौर पर ऐसी कई प्राकृतिक सीमाएं भी हैं जैसे झरने, पहाड़ की चोटियां आदि जो दापेनों देशों की सरहदों को दर्शाती हैं. नेहरू ने कहा कि कुछ जगहों पर सीमा अस्पष्ट हो सकती है लेकिन चीन के साथ हमारी सीमा रेखा का अधिकांश हिस्सा भौगोलिक, पारंपरिक और सीमा संबंधी कई समझौतों के आधार पर उचित रूप से अधिकृत है जो हमारे नक्शे में दिखाया गया है.’ पत्र के अखिर में ये उम्मीद जताई गई कि ’इस मुद्दे पर हम जल्द ही किसी न किसी समझदारी पर पहुॅंच जाएंगे.’ इससे पहले की चाए एन लाई नेहरू के पत्र का जवाब देते, दलाई लामा भारत पलायन कर गए. इससे यह मुद्दा और भी जटिल हो गया क्योंकि चीनी सरकार भारतीय जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा दलाई लामा के भारी स्वागत से काफी नाराज हुई. इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया. क्या नेहरू द्वारा खुद दलाई लामा से मुलाकात करने से दलाई लामा को दुर्भाग्यजनक रूप से वैधता हासिल नहीं हो रही थी ? तिब्बत के विद्रोह पर चीन का रूख ये था कि वहां का विद्रोह कोई लोकप्रिय जनविद्रोह नहीं था, बल्कि ‘उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादी तत्वों के एक छोटे से समूह’ का विरोध भर था जिसको ‘अमेरिकी साम्राज्यवादी’ और ‘च्यांग-काई-शेक के छोटे से समूह’ द्वारा समर्थन दिया जा रहा था. चीनी मीडिया के एक हिस्से ने यहां तक दावा किया कि भारतीय शहर कलिपांेग ही इस ’विद्रोह का केंद्र’ है और नई दिल्ली ’साम्राज्यवादी दुष्प्रचार और संघर्ष’ से प्रभावित होे रही है. ये भी कहा गया कि ’चीन और भारत की मित्रता को भारतीय पक्ष द्वारा नष्ट किया जा रहा है.’[6]

ये बात सही थी कि कुछ तिब्बती शरणार्थियों द्वारा कलिंमपोंग में कुछ, दुष्प्रचार जरूर किया जा रहा था लेकिन चीनियों ने इसे काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. हकीकत में उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में कुछ भारतीय नेता तिब्बत पर चीन के कब्जे का विरोध कर रहे थे. उन नेताओं में राजनेता से समाजसेवी बने जयप्रकाश नारायण का नाम अहम था जो तिब्बत की आजादी के प्रबल समर्थक थे. यह एक ऐसा मसला था जिसे दूसरे अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी लेनेवाले लोग मसलन जनसंघ के नेताओं का भी समर्थन हासिल था जो चाहते थे कि शीतयुद्ध के दौर में भारत खुलकर अमेरिका के साथ गठजोड़ करे और तिब्बत को ’आजाद करने में’ उसकी मदद हासिल करे.[7] लेकिन दलाई लामा के भारत आने के एक महीने के बाद भारत के विदेश सचिव ने चीनी राजदूत को आश्वस्त किया कि ’भारत का चीन के अंदरूनी मामलों मेें दखल अंदाजी करने का कोई इरादा नहीं है.’ भारत ने कहा कि निर्वासित नेता को उनके पद के हिसाब से भारत में पूरा सम्मान मिलेगा लेकिन उन्हें ’इस देश से किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि को चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.’ यह भारत सरकार की स्थिति थी जिससे स्वाभाविक तौर पर कुछ भारतीय इत्तेफाक नहीं रखते थे. विदेश सचिव ने कहा कि ‘भारत में कानून और संविधान के तहस संसद, प्रेस और देश में किसी भी जगह अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है. भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ भी अक्सर कटु विचार व्यक्त किए जाते रहते हैं.’

ये ऐसी बातें थी जो चीनी शासकों की समझ में आसानी से आने लायक नहीं थी. क्योंकि कम से कम सार्वजनिक तौर पर चीन में सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती थी. इन दो अलग-अलग राजनीतिक तंत्रों – ’एकतंत्रीय’ और ’लोकतंत्र’ – के बीच का फर्क 20 अप्रैल को बंबई में हुई एक घटना के बाद दोनों देशों के बीच हुए पत्राचार में व्यक्त हुआ. 27 अपैल को नई दिल्ली को प्रेषित चीनी नजरिये के हिसाब से विरोध करने वाले एक समूह ने चीन के खिलाफ कुछ नारे लगाए और कुछ भाषणबाजियां की. उस पत्र में कहा गया कि –

विरोध करनेवाले लेागों ने चीन के अपने इलाके तिब्बत क्षेत्र में विद्रोह को दमन करने को एक साम्राज्यवादी कार्रवाई बताया और इसकी कठोर भर्तस्ना की. उससे भी गंभीर बात यह थी कि उन लोगों ने चीनी कंसुलेट-जनरल की दीवार पर चीनी जन गणराज्य के चेयरमैन माओ-त्से-तुंग की तस्वीर लगा दी और उस पर टमाटर और सड़े अंडे बरसाए. जब ये गुडे-बदमाश उस तस्वीर का अपमान कर रहे थे उस वक्त वहां आसपास खड़ी भारतीय पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रही. पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पत्रकारों को तस्वीर खींचने देने के लिए वहां जमा भीड़ को हटाने का काम किया …..

पीकींग की निगाह में ’बंबई की ये घटना चीनी जन गणराज्य के प्रमुख और चीनी जनता के सम्मानित और प्यारे नेता का भारी अपमान था.’ यह एक ऐसा अपमान था ’जिसे 65 करोड़ चीनी जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती.’ शिकायत में ये कहा गया कि अगर ’इस मुद्दे का सही तरीके से समाधान नहीं किया गया और भारतीय सरकार की तरफ से इसका संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला तो चीनी पक्ष चुप नहीं बैठेगा और सौ सालों तक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा.’ अपने जवाब में भारत सरकार ने इस बात पर ’गहरा खेद व्यक्त किया कि चीनी जन गणराज्य के चेयरमैन माओ-त्से-तुग की तस्वीर को इस तरह अपमानित किया गया जिनके साथ भारत के दोस्ताना संबंध थे.’ लेकिन भारत ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन करनेवालों का साथ दिया, बल्कि इसके उलट ’वे माओ की तस्वीर के सामने खड़े हो गए ताकि उसे और भी अपमानित न किया जाए.’ नई दिल्ली ने स्वीकार किया कि विरोध-प्रदर्शन करनेवालों का व्यवहार ’आपत्तिजनक’ था लेकिन –

इसमें कोई शक नहीं की चीनी सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है भारतीय कानून के तहत इस तरह के विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह वैध हैं जब तक वे शांतिपूर्ण होते हैं …… अक्सर वे भारतीय संसद भवन के सामने भी होते रहते हैं और प्रदर्शनकारी सभी तरह के नारे लगाते हैं जिसमें बड़े नेताओं और उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ नारे भी लगते हैं. ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीरें इस तरह के गैर-जिम्मेदार लोगों के द्वारा अपमानित की गई हैं. भारतीय कानून और संविधान के तहत लोगों को एक हद तक विरोध-प्रदर्शन की पूरी आजादी दी गई है जबतक कि वो पूर्ण हिंसक आंदोलनों में न तब्दील हो जाएं.

III

सितंबर, 1959 के पहले सप्ताह में भारत सरकार ने एक श्वेतपत्र जारी किया जिसमें पिछले पांच सालों में उसके चीन के साथ हुए पत्राचारों का विवरण था. उन पत्राचारों में छोटे-छोटे विवाद, कभी-कभार एक दूसरे द्वारा दावा किए जा रहे इलाकों में शस्त्र सीमारक्षक टुकड़ियों के आने-जाने से लेकर पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सीमा की स्थिति पर विवाद और तिब्बत में विद्रोह जैसे विषय शामिल थे.

कुछ समय से जनसंघ के आक्रमक युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में विपक्ष के सांसद लगातार मांग करते आ रहे थे कि सरकार उन पत्राचारों को संसद के समक्ष सार्वजनिक करे जो इसने चीन के साथ किए हैं. श्वेतपत्र जारी करने के वक्त ही अगस्त में भारत-चीन सीमा पर कई घटनाएं हुई. चीनी और भारतीय सीमा रक्षकों के बीच नेफा से कई जगह झड़प की खबरें आई. लांेगजू की एक भारतीय चैकी पर चीनियों ने भारी गोलाबारी की और आखिरकार उस पर कब्जा कर लिया.

सरकार के लिए दुर्भाग्यजनक बात ये थी कि श्वेतपत्र जारी करने की घटना के साथ ही रक्षामंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच मतभेद उभर आए. उस समय रक्षामंत्री नेहरू के पुराने मित्र बी. के. कृष्ण मेनन थे जिन्हें कूटनयिक कामों से हटाने की एवज में उस पद पर सन् 1957 में लाया गया था. शुरू में सेना ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया था. पहले के रक्षामंत्री लुंजपुंज किस्म के लोग थे, कम से कम यह रक्षामंत्री कुछ भी था, प्रधानमंत्री का करीबी था. लेकिन जैसे ही अपनी नई जिम्मेदारी में कृष्ण मेनन रमने लगे, उनका सेनाध्यक्ष जनरल के. एस. थिम्मैया से विवाद शुरू हो गया जो उन्हीं की तरह अडियल स्वाभाव के थे.

थिम्मैया कुर्ग के एक काॅफी बागान मालिक के घर पैदा हुए थे और लंबाई में 6 फीट 3 ईंच के थे. उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व था और उससे भी आकर्षक उनका सैनिक रिकाॅर्ड था. जब वह एक युवा सैन्य अधिकारी के रूप में इलाहाबाद में तैनात थे तो सिनेमा देखते वक्त एक बुजुर्ग भद्रपुरूष से वे मिले थे जिसने उनसे पूछा था कि ’एक भारतीय को अंग्रेजी सेना की वर्दी पहनने पर कैसा महसूस होता है?’ ’टिम्मी’ ने एक ही शब्द में जवाब दिया था – ’हाॅट’. वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं खुद मोतीलाल नेहरू थे जो जवाहरलाल के पिता और एक मशहूर राष्ट्रवादी नेता थे. बाद में जब वे दोनों दोस्त बन गए तो थिम्मैया ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस्तीफा देकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने उन्हें सलाह दी कि वे ऐसा न करें क्योंकि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान को उन जैसे कई आॅफिसरों की जरूरत होगी.[8]

आजाद भारत के शुरूआती संकट से भरे सालों में गरिमापूर्ण ढंग से सेवा देने से पहले थिम्मैया ने दूसरे विश्वयुद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने बंटवारे के वक्त पंजाब में शरणार्थियों के विस्थापन का देखरेख किया था फिर उन्हें कश्मीर भेजा गया जहां उन्होंने कामयाबीपूर्वक घाटी से कबीलाई हमलावरों को निकाल बाहर किया. बाद में उन्होंने कोरिया में एक संयुक्त राष्ट्र शांति दल का नेतृत्व भी किया जहां उन्होंने 22,000 कम्युनिस्ट युद्धबंदियों को छोड़े जाने का निरीक्षण किया. उनके नेतृत्व क्षमता की वैचारिक रूप से दो धुव्रों पर खड़े देशों – अमेरिका और चीन – दोनों ने ही तारीफ की.

मैप – 1

मैप – 2

शांति में यकीन रखनेवाले भारतीयों को जो फौजी अधिकारी मिले थे उनमें टिम्मी सबसे आधुनिक और प्रमाणिक युद्ध विशेषज्ञ थे.9 वे एक बेजोड़ योद्धा थे. लेकिन अपने रक्षामंत्री से उनकी कभी ठीक से निभ नहीं पाई. थिम्मैया की राय में उनके सिपाहियों को चीन के साथ किसी भी तरह के युद्ध के लिए बेहतरीन ढंग से तैयार रहना चाहिए जबकि कृष्ण मेनन ने जोर दिया कि असली खतरा पाकिस्तान की तरह से है जहां भारत की ज्यादातर सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं. थिम्मैया भारतीय सैनिकों के हथियारों को लेकर भी चिंतित थे जो पुराने किस्म के थे. इनमें 303 इनफील्ड राइफलें शामिल थीं जिनका पहली बार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था. जब जनरल ने लाइसेंस के तहत बेल्जियन एफएन4 स्वचालित राइफलों के देश में उत्पादन पर जोर दिया तो ’कृष्ण मेनन ने गुस्से में कह कि वे नाटो के हथियारों को अपने देश में नहीं आने देंगे.’[10]

अगस्त, 1959 के आखिरी सप्ताहों ने थिम्मैया और मेनन एक लेफ्टिनेंट-जनरल की बहाली के मुद्दे पर उलझ पड़ें उस लेफ्टिनेंट- जनरल का नाम बी. एम. कौल था. कौल को बारह वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर तवज्जों देकर उस पद पर बहाल किया जा रहा था. कौल को दिखावा करने की बुरी आदत थी, वह अक्सर अपना विज्ञापन करता रहता. वह नाटकों में भी भाग लेता. उदाहरण के लिए उसने एक नई आवासीय काॅलोनी के निर्माण की देखरेख की थी. इसे देखकर कृष्ण मेनन बहुत प्रभावित हुए थे कि कैसे एक सेना अधिकारी भी जन कार्याें में बखूबी हिस्सा ले सकता है. इसके अलावा कौल जवाहरलाल नेहरू को भी जानता था, जिसका वह भरसक विज्ञापन किया करता रहता.[11]

हालांकि ऐसा नहीं था कि कौल में कोई काबिलियत ही नहीं थी. उसके एक निकटस्थ सहकर्मी ने उसके बारे में बताया कि वह एक ’जोश से भरपूर, तुरंत सोचने वाला, मजबूत और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था.’ हालांकि वह कई बार ’एकांगी सोच भी धारण कर लेता और अनिश्चित और भावुक भी हो जाता.’12 थिम्मैया इस बात से ंिचंतित थे कि कौल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और उसने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा आर्मी सर्विस कोर में ही बिताया था. ये ऐसी योग्यता थी जो सैन्य मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण पद के बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी. अन्य दूसरे अपमानों के साथ जब रक्षामंत्री द्वारा कौन की पदोन्नति कर दी गई तो थिम्मैया ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया. 31 अगस्त 1959 को थिम्मैया ने प्रधानमंत्री को लिखा कि ’उनके लिए और उनके दो अन्य सेना प्रमुखों के लिए मौजूदा रक्षामंत्री के अधीन जिम्मेदारी का निर्वहन करना कितना कठिन हो गया है.’ उन्होंने लिखा कि ’हालात उन्हें इस पद पर बने रहने की इजाजत नहीं दे रहे.’[13]

सेनाध्यक्ष के इस्तीफे की खबर आमलोगों में फैल गई. इस विषय पर संसद और प्रेस दोनों में ही चर्चा हुई. थिम्मैया की आलोचना करनेवालों में ई. एम. एस नंबूदरीपाद जैसे कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कहा कि थिम्मैया का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए. साथ ही छद्म वामपंथी साप्ताहिक ब्लिज ने भी थिम्मैया की आलोचना की कि वे अनजाने ही किस तरह ’अमेरिकी लाॅबी’ के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं. जिन लोगों ने थिम्मैया का पक्ष लिया उनके ब्लिज का प्रतिद्वंदी अखबार (और अमेरिका समर्थक) करंट और गैर-वैचारिक प्रेस का बड़ा हिस्सा था. अमूमन सरकार समर्थक रूख अख्तियार करने वाले हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा कि ’थिम्मैया को नहीं बल्कि कृष्ण मेनन को इस्तीफा दे देना चाहिए.’ अखबार ने रक्षांमंत्री पर आरोप लगाया कि वे शस्त्र सेनाओं के ’मनोबल को गिरा रहे हैं’ और उच्च स्तर पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रति स्वामीभक्त हैं.[14]

कुछ लोगों ने सोचा कि थिम्मैया के इस्तीफे से मचने वाले हो-हल्ले के बाद शायद कृष्ण मेनन भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे. जनरल को पत्र लिखते हुए एक बड़े वकील ने रक्षामंत्री की ’भारतीय राजनीति में एक शैतानी दिमाग’ से तुलना की और कहा कि अगर ’आपके इस्तीफे की वजह से रक्षामंत्री को पदत्याग के लिए मजबूर होना पड़ता है तो भारत चैन की सांस लेगा और आपको पूरे देश की कृतज्ञता हासिल होगी.’ नेहरू ने थिम्मैया को अपने कार्यालय में बुलाया और दो वार्ताओं के बाद उन्हें उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कर लिया. उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि आगे से पदोन्नति से संबंधित सभी मामलों में उनकी राय ली जाएगी. थिम्मैया के एक पुराने सहकर्मी मेजर-जनरल, जो कि सेवानिवृत होकर पहाड़ी शहर देहरादून में रह रहे थे, ने थिम्मैया को पत्र लिखा कि उन्हें अपने रूख पर कायम रहना चाहिए था. क्योंकि ’जो भी समाधान खोजा गया है वह बेकार किस्म का है क्योंकि इस मामले में कोई भी व्यक्ति न तो बर्खास्त हुआ, न ही उससे छुटकारा पाया गया है. आप बहुत जल्द देखेंगे कि यह अच्छा सा दिखने वाला वक्त बहुत जल्द बीत जाएगा.’[15]

चीन के मुद्दे पर श्वेतपत्र और उसी समय जनरल थिम्मैया के इस्तीफे ने रक्षामंत्री के खिलाफ माहौल बना दिया. क्योंकि अभी तक संसद सदस्यगण भी नहीं जानते थे कि चीन ने कितने भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा किया है और अपनी चैकियां स्थापित कर ली हैं. यह बात कि उन्होंने भारतीय जमीन पर अपनी सीमा चैकी और कामचलाऊ सड़क बना ली है जिसे लोग अब तक भारतीय क्षेत्र मानते आ रहे थे, उन लोगों की भारी लापरवाही मानी गई जिनके जिम्मे सरहद की हिफाजत का काम था. स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेताओं ने पूरे देश में ’भारत के खिलाफ चीन के नक्शे की लड़ाई’ का प्रचार किया. जैसा कि एक सोशलिस्ट सांसद ने नई दिल्ली में कहा कि भले ही नई दिल्ली ’हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का राग अलाप रही हो, लेकिन पीकींग अभी भी लेनिन की उस मान्यता में यकीन रखता है कि ’वादे तो पाइक्रस्ट की तरह तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं.’[16]

शायद इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था लेकिन उस समय इसके बजाय उंगलियां उनके खासमखास रहे कृष्ण मेनन के खिलाफ उठी. करंट ने लिखा कि ’अगर देश चीनी हमले को झेलने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं था तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसके जिम्मे सरहदों की रखवाली का काम है. रक्षामंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.’ अब कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी रक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे थे. आजादी की लड़ाई के पुराने सिपेहसलार और नेहरू के लंबे समय से मित्र रह चुके गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू को सलाह दी कि मेनन का विभाग बदल दिया जाए, भले ही उन्हें कैबिनेट से बाहर न किया जाए लेकिन उन्हें रक्षा छोड़कर किसी और मंत्रालय में भेज दिया जाए.17 सम्मानित पत्रकार बी. शिवा राव, जो अब सांसद बन चुके थे, उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा कि ’वे कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की नेहरू की जिद से काफी आहत हैं. हम एक कम्युनिस्ट शक्ति से गंभीर खतरा झेल रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों में ऐसी व्यापक धारण है कि कृष्ण मेनन कम्युनिस्ट समर्थक हैं.’ शिवा राव ने आगे लिखा कि ’मेरे लिए आपको यह पत्र लिखना काफी कठिन हो रहा है. मैं जानता हॅंू कि आपके लिए यह फैसला लेना काफी मुश्किल काम होगा. हालांकि यह एक आपातकालीन परिस्थिति है जिसके अंत के बारे में कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता.’[18]

लेकिन नेहरू अपने रूख पर अड़े रहे और कृष्ण मेनन का बचाव करते रहे. इस बीच चीन के साथ ’कूटनयिक’ पत्राचार जारी रहा. आखिरकार 8 सितंबर, 1959 को चाउ एन लाई ने नेहरू के 22 मार्च को लिखे पत्र का जवाब दिया जिसमें नेहरू ने भारतीय रूख को साफ किया था. चाउ ने ’आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत, चीन से यह उम्मीद कर रहा है कि वो चीन के तिब्बत क्षेत्र के प्रति ब्रिटिशकालीन आक्रामक विरासत को औपचारिक मान्यता दे दे.’ चाउ ने कहा कि ’चीन की सरकार किसी भी तरह से तथाकथित मैकमोहन लाइन को मान्यता देने से इनकार करती है.’ पत्र ने जारी दिया कि ’पूरा भारत-चीन सीमा क्षेत्र किसी भी तरह से सीमांकित नहीं किया गया है और दोनों पक्षों को स्वीकृत सही और तार्किक आधार पर ताजा समाधान का आह्वान किया.’ पत्र के अंत में तिब्बती विद्रोह की वजह से बढ़ते तनाव का जिक्र किया गया जिसके बाद ’भारतीय सैनिकों ने शस्त्र तिब्बती डकैतों को सुरक्षात्मक घेरा प्रदान करना और भारत-चीन सीमा के पूर्वी इलाके की तरफ धीरे-धीरे दबाव बनाना शुरू किर दिया.’

नेहरू ने तत्काल इस पत्र का जवाब दिया और कहा कि ’इस तरह के आरोप से भारत को काफी तकलीफ पहंॅुची है कि आजाद भारत की सरकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों से फायदा उठाना चाह रही है.’ उन्होंने कहा कि सन् 1914 से लेकर 1947 तक चीन की किसी सरकार ने मैकमोहन रेखा पर कोई आपत्ति नहंी उठाई थी. उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि भारत हथियारबंद तिब्बतियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है. नेहरू ने चाउ के पत्र के लहजे पर ’गहरा दुख’ व्यक्त किया और उन्हें याद दिलाया कि भारत उन शुरूआती देशों में से एक है जिसने चीनी गणराज्य को पहले पहल मान्यता प्रदान की थी और लगातार उसमें मित्रता की इच्छा व्यक्त की थी.[19]

इस समय तक भारत-चीन सिर्फ पत्राचार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वे हथियारबंद संघर्ष में उलझ चुके थे. अगस्त, 1959 के आखिर में पूर्वी सीमा क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के करीब लांगजू में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई. उसके बाद अक्टूबर, 1959 के आखिर में लद्दाख के कोंगका दर्रा इलाके में भारतीय गश्ती-दल पर चीनी अर्धसैनिक टुकड़ियों ने हमला किया जिसमें 9 भारतीय जवान मारे गए और कई को पकड़ लिया गया. चीन ने कहा कि भारतीय सैनिक उसके इलाके में आ गए थे जबकि भारत ने कहा कि वे महज अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे.

इन झड़पों ने नई दिल्ली को अपनी सीमा नीति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया. उल्लेखनीय यह है कि उस समय तक चीन के साथ लगती सीमा की जिम्मेदारी सेना के उपर नहीं बल्कि खुफिया ब्यूरो के हाथ में थी. जो सीमा चैकियां स्थापित की गई थीं वे अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों मसलन पूर्वी इलाके में असम राइफल्स और पश्चिम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जिम्मे थी. सेना की नियमित टुकड़ियों का जमावड़ा पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर किया गया था, जिसे भारत का मुख्य या शायद एकमात्र सैनिक खतरा माना जा रहा था. लेकिन लांगजू और कोंगका दर्रा जैसी घटनाओं के बाद पंजाब से 4थी डिवीजन को वापस बुलाकर नेफा में तैनात कर दिया गया. यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था क्योंकि 4थी डिवीजन पंजाब के मैदानों में तोप की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित की गई थी. उसे हटाकर अब बिल्कुल अलग भौगोलिक परिस्थितियों में (पहाड़ी इलाके में) तैनात कर दिया गया.

अब इस अग्रगामी नीति के द्वारा भारत सरकार ने भारत-चीन सीमा पर ’नो मैन्स लैंड’ को छोटी-छोटी सैनिक चैकियों से भरने का प्रयास किया. ऐसा बिल्कुल सीमा पर या सीमा के आसपास करने का प्रयास किया गया. इस अभियान को नई दिल्ली में काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. रक्षा मंत्रालय में तमाम तरह के नक्शे प्रगट हो गए जहां नीली पिनों से उन जगहों को दिखाया जा रहा था जहां सीमा चैकियां बनाई जा रही थीं. इन नक्शों पर उन जगहों को नहीं दिखाया जा रहा था जहां इसी तरह की कोशिशें चीनी पक्ष कर रहा था। वे अपनी तरफ से भी उन जगहों पर सीमा-चैकियां बना रहे थे जो अब गहरे रूप से विवादित सीमा रेखा बन चुकी थी.[20]

IV

कम से कम सन् 1959 तक यह साफ हो चुका था कि भारत और चीन अब अपनी स्थिति से पीछे नहीं हट सकते. भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा अधिकांश इलाके में मान्य है और संधियों और परंपराओं से समर्थित है जबकि चीन ने कहा कि यह कभी पूरी तरह से सीमांकित नहीं की गई. आंशिक रूप से दोनों ही सरकारों का दावा कहीं न कहीं साम्राज्यवाद की विरासत पर आधारित था. भारत की तरफ ब्रिटिश साम्राज्य-कालीन तर्क दिया जा रहा था जो चीन की तरफ से तिब्बत के ऊपर चीनी साम्राज्यवाद के हवाले से तर्क दिया जा रहा था. इस हालात में दोनों देशों ने उस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा किया जो संदिग्ध तरीके से हासिल किए गए थे.

पीछे मुड़कर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय नेतृत्व ने ’पश्चिमी साम्राज्यवाद’ के खिलाफ चीन की नाराजगी को कम करके आंका. बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जब चीन कमजोर था तो उसे यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ हर तरह के अपमान को झेलना पड़ा था. मैकमोहन रेखा भी उन्हीं अपमानों में से एक थी. अब कम्युनिस्ट शासन तले जब चीन मजबूत हो रहा था तो वह अतीत के तमाम अन्यायों का प्रतिकार करने की कोशिश कर रहा था. नवंबर 1959 में चीन का दौरा कर रहे भारतीय वकील डेनियल लेटीफी को उनके चीनी सहकर्मी ने कहा कि ’मैकमोहन रेखा का कोई कानूनी आधार रही है.’ चीनी जनमानस का भी रख ’सीमा के मुद्दे पर पर्याप्त आक्रामक लग रहा था.’ चीन में हुई अपनी बातचीत और दौरे का ब्योरा जवाहरलाल नेहरू को देते हुए लेटीफी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि ’आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी देश के लिए एक बार उस मुद्दे से पीछे हटना कितना मुश्किल है जिसके बारे में जनता को कहा जा चुका हो कि वह विवादित भूभाग उसके देश का हिस्सा है.’[21]

पीछे मुड़कर उन घटनाओं पर गौर करने से यह सोचना आसान लगता है कि तिब्बत में विद्रोह की नाकामयाबी के बाद भारत सरकार को निम्नलिखित एक या दोनों ही कदम उठाने चाहिए थे – (क) चीन से लगती सीमा पर अपनी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करना चाहिए था और जरूरत पड़ने पर पश्चिमी देशों से हथियारों का आयात करना चाहिए था. (ख) चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करना चाहिए था. लेकिन नेहरू की गुट-निरपेक्षता की नीति ने पहले संभावित प्रयास को रोक दिया जबकि जनमत के दबाव के दूसरे प्रयास को. अक्टूबर, 1959 में टाइम्स आॅफ इंडिया ने शिकायत करते हुए एक लेख छापा जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने ’चीनी संदेह के प्रति कुछ ज्यादा ही पूर्ण चिंता का प्रदर्शन किया जबकि भारतीय जनता की आपŸिायों और गुस्से के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया.’22 दूसरे अखबार ने राय व्यक्त की कि ’चीन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त की जा रही नाराजगी के खिलाफ नेहरू अकेले खड़े थे.[23]

जैसा कि स्टीवन हाॅफमैन ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि चीन के मुद्दे पर श्वेतपत्र जारी करने से नेहरू के विकल्प सीमित हो गए. अगर सीमा विवाद सार्वजनिक नहीं हुआ होता तो हो सकता है प्रधानमंत्री चुपचाप पर्दे के पीछ कूटनीतिक समझौतों का सहारा लेते. लेकिन चूंकि मामला सार्वजनिक हो गया था और लोग उस पर नाराजगी भरी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे ’इसलिए अब वह उन्हीें नीतियों पर आगे चल सकते थे जो भावुक रूप से उŸोजित संसद और प्रेस के हिसाब से सही होता.’ श्वेतपत्र की नीति के लेन-देन के किसी विकल्प को खत्म कर दिया और इसके बदले में राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार दिया. खासकर कोंगका दर्रा की घटना ने भारतीय राजनीतिक वर्ग को क्रोधित कर दिया और वे बदले का आह्वान करने लगे.[24]

सितंबर और अक्टूबर 1959 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद चाउ एन लाई ने सुझाव दिया कि दोनों ही पक्ष पूर्वी इलाकों में मैकमोहन लाइन और पश्चिमी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं. इसके जवाब में नहेरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे चीन के जबर्दस्ती अतिक्रमण को वैधता मिलेगी और ’उसका जबरन कब्जे में किया हुआ इलाका उसी के पास रह जाएगा.’ उन्होंने जोर दिया कि ’मौजूदा संकट का कारण चीन की वो कार्रवाई है जो सीमापर से की गई है.’ चाउ ने अब कहा कि ’उसके मैकमोहन रेखा को अवैध मानने के बावजूद वह इस नीति पर कायम रहा है कि उसके हथियारबंद सैनिक उस रेखा को पार न करें और वह इस समस्या के मित्रतापूर्ण समाधान का इंतजार कर रहा है.’ इस तरह –

अभी तक चीनी सरकार ने किसी अंतरिम उपास के तहत तथाकथित मैकमोहन रेखा से दक्षिण किसी भी इलाके की मांग नहीं की है और मुझे जो बात समझने में परेशानी हो रही है वो ये कि भारत सरकार पश्चिमी इलाके से चीन को इकतरफा सेना हटाने के लिए क्यों कह रही है.

यह एक विवाद पैदा करने वाला सुझाव था जिसका कूटनीतिक भाषा से अलग साफ मतलब था कि ’आप पूरब का (संभवतः फर्जी तरीके से कब्जा किया गया) इलाका अपने अधिकार में रखिए जबकि मैं पश्चिम में (संभवतः फर्जी तरीके से) कब्जा किए गए इलाकों पर अधिकार बनाए रखूंगा.’[25]

जनवरी 1960 में इकोनाॅमिक वीकली मे लिखते हुए चीनी मामलों के विशेषज्ञ ओवन लेहमोर ने बड़ी विद्वतापूर्वक भारतीय दुविधाओं पर प्रकाश डाला. चूंकि चीन के साथ लगती सीमा स्पष्टतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत थी, इसलिए ’विवादित जमीन के एक टुकड़े को चीन को दे देने से देश का राष्ट्रीय गौरव आहत नहीं होता अगर यह उस तरीके से न होता जैसा चीनी सरकार महज ताकत के बल पर बिना किसी बातचीत के कर रही थी.’ क्योंकि जो चीज ’नेहरू अपने समकक्ष के साथ बातचीत के द्वारा छोड़ सकते थे, ऐसा वे आत्मसमर्पण करके नहीं दे सकते थे.’[26]

पत्रिका के उसी अंक में ‘आत्माभिमानी’ नाम के एक लेखक ने प्रतिक्षा तैयारियों के लिए मजबूत कार्यक्रमों की वकालत की. उसने बड़े तीखे अंदाज में लिखा कि ’चीन नेतृत्व भारतीय सशस्त्र सेना को उससे भी कम महत्व देगा जितना स्टालिन ने वेटिकन की सेना को दिया था.’ चीन की सेना भारतीय सेना से पांच गुणा बड़ी थी और आधुनिक सोवियत हथियारों से लैस थी. भारतीय रणनीतिक सोच जो कि लंबे समय से पाकिस्तान में ही उलझी हुई है, उसे अब गंभीरतापूर्वक चीनी खतरे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच मित्रता ’निश्चय ही अब खत्म हो गई है.’ अब हमारी प्रतिक्षा योजनाओं में ’पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए की चीनी सेना को सरहद के उŸार ही रोककर रखें.’ भारत को पर्वतीय युद्ध प्रणाली में अपनी सेना को प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें हल्के और भारी हथियारों से लैस करना चाहिए. हमें हेलिकाॅप्टर और बमवर्षक विमानों का भी इंतजाम करना चाहिए. ’आत्माभिमानी’ ने आगे लिखा कि ’महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगले दो से चार सालों में अपनी सेना को इतनी ताकतवर बना लें कि हिमालय के उस पार से आनेवाले किसी भी औचक खतरे का हम मुकाबला कर सकें.’[27]

हालांकि देश का विपक्ष इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता था। जनवरी, 1960 के आखिरी सप्ताह में जनसंघ के अध्यक्ष ने आलोचना करते हुए कहा कि ’देश का स्वाभिमान और राष्ट्रहित चीनी कब्जे से अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए तत्काल और प्रभावशाली कार्रवाई की मांग करता है.’ सŸााधारी सरकार ने ’जनता और संसद को इस मामले में पूरी तरह अंधेरे में रखा है’ और ’अब यह पूरी तरह लाचार दिख रही है जबकि शत्रू कब्जा किए हुए इलाके में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.’[28]

चीन के प्रति शंका सिर्फ दक्षिणपंथी पार्टियों तक ही सीमित नहीं थी. फरवरी, 1960 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने गृहराज्य बिहार के छात्रों के ’गुस्से और नाराजगी’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ये नौजवान लोग चाहते हैं कि भारत चीनी कब्जे से ‘अपनी एक-एक इंच जमीन मुक्त करवाए.’ वे ’सरकार के किसी भी गलत या कमजोर कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे.’[29]

दोनों पक्षों का रूख कड़े से कड़ा होता जा रहा था. अब भारत सरकार ने चाए एन लाई को सीमा मुद्दे पर एक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया. इस सम्मेलन को अप्रैल के आखिर में करवाने का फैसला किया गया लेकिन इस बीच इस वार्ता में बाधा डालने के कई प्रयास किए गए. 9 मार्च को दलाई लामा ने पूरी दुनिया से अपील की कि ’तिब्बत की लड़ाई को न भूलें. एक छोटे लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र को एक उन्मादी और विस्तारवादी देश ने ताकत के बल पर हड़प लिया है.’ तीन दिनों के बाद जनसंघ के एक वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री से अपील की कि ’लाखों-करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ कोई समझौता न करें और चीनियों के द्वारा आगे से किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं.’

कांग्रेस संसदीय पार्टी के हिमालयन स्टडी ग्रुप ने भी अनपेक्षित किस्म का बयान दिया और प्रधानमंत्री से मांग की कि ’वे सीमा मुद्दे पर एक सख्त रूख अपनाएं.’[30]

अप्रैल के पहले सप्ताह में गैर-कम्युनिस्ट विपक्ष ने प्रधानमंत्री को एक नोट भेजा जिसमें उन्हें चीन के संदर्भ में ’लोकप्रिय जनभावनाओं’ की याद दिलाई गई. उन्होंने प्रधानंत्री से एक आश्वासन मांगा कि चाउ उन-लाई के साथ बातचीत के दरम्यान वे ’ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत को चीन को अपना कोई इलाका सौंपना पड़े.’31 चारों तरफ से घिर चुके प्रधानमंत्री ने अब गांधीवादी संत विनाबा भावे से ममद मांगी जो उस समय पंजाब के अपने दौरे पर थे. नेहरू ने भावे के साथ उनके एक ग्राम शिविर में एक घंटा गुप्त बातचीत की जिसका विवरण उनमें से किसी ने सार्वजनिक नहीं किया. हालांकि बाद में यह भावे के अपने भाषणें द्वारा ही साफ हो गया. 5 अप्रैल को भावे ने कुरूक्षेत्र में एक बैठक को संबोधित किया जहां पौराणिक काल में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो चुका था. खून से सनी इस युद्धभूमि में उन्होंने नेहरू-चाउ वार्ता की कामयाबी के लिए प्रार्थना की. गांधीवादी नेता ने कहा कि ’अविश्वास का संबंध पुराने मृत युग से था. नया जमाना विश्वास और सदभावना के आधार पर अपने आपको निर्मित कर रहा है.’ भावे ने उम्मीद जाहिर की कि चीनी मेहमान के साथ वार्ता बगैर किसी क्रोध, कटुता या संदेह के वातावरण के संपन्न होगी.

यह ऐसा संदेश नहीं था जिसका असर जनता में नीचे तक सकारात्मक रूप से और व्यापक तौर पर होता. चाउ एन लाई के आने से पांच दिन पहले जनसंघ ने प्रधानमंत्री आवास के सामने विशाल प्रदर्शन किया. विरोध करनेवालों के हाथों में झंडे और पर्च लहरा रहे थे जो नेहरू को याद दिला रहे थे कि वे लद्दाख के शहीदों को न भूलें और अपना कोई भी इलाका दुश्मन को न सौंपे. उसके अगले दिन गैर-कम्युनिस्ट विपक्ष ने नई दिल्ली में एक विशाल जनसभा की जिसमें प्रधानमंत्री को अगाह किया गया कि अगर उन्होंने चीन के साथ किसी तरह का समझौता करने की कोशिश की तो फिर ’सिर्फ कम्युनिस्ट या गैर-कम्युनिस्ट ही उनके साथ रह जाएंगे.’ ऐसे वातावरण में सम्मानित संपादक फ्रैंक मोरीस की राय यह थी कि वार्ता का असफल होना तय है. उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच ’न पाटने लायक खाई’ पैदा हो गई है. उन्होंने आगे लिखा कि अगर ’चाउ अपने पुराने रवैये पर कायम रहने पर जोर देते हैं तो नेहरू उनसे नम्रतापूर्वक सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप पीकिंग जाइए और एक बार फिर से सोचिए.’

हालांकि नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी प्रधानमंत्री का ’इस देश की बेहतरीन परंपरा के अनुसार उचित स्वागत किया जाएगा.’ चाउ उस वक्त बर्मा के दौरे पर थे. एक भारतीय अधिकारी वहां उनको लेने भेजा गया. जब वह 1956 में भारत आए थे तो उस वक्त उनका भारी सार्वजनिक स्वागत किया गया था लेकिन इस समय भारतीय प्रधानमंत्री की उम्मीदों के बावजूद ’वह भारी सुरक्षा के बीच’ एक बंद कार में हवाईअड्डे से आए. हिंदू महासभा ने चाउ को ’काला झंडा’ दिखाने का कार्यक्रम तय कर रखा था लेकिन उनके दौरे का मुख्यधारा की अन्य पार्टियों ने विरोध करने फैसला किया था. दिल्ली में दो तरह के मजाक लोगों के बीच प्रचलित थे. एक में कहा गया कि ’हिंदी-चीनी भाई-भाई अब हिंदी-चीनी बाई-बाई’ बन चुका है, जबकि दूसरे में कहा गया कि कृष्ण मेनन इस वार्ता में भारतीय शिष्टमंडल में क्यों नहीं हैं? इसका जवाब दिया गया कि ’वे चाउ एन लाई के शिष्टमंडल में हैं!’[32]

चाउ एन लाई ने नई दिल्ली में एक सप्ताह बिताया और वे हरेक दिन नेहरू से मिलते रहे. उनकी मुलाकात कभी अकेले तो कभी उनके सहयोगियों के साथ होती. उनकी वार्ता शुरू ओने के दो दिनों के बाद इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक तस्वीर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि दोनों के बीच सबकुछ अच्छा नहीं था. इस तस्वीर में यह दिखाया गया कि चाउ, भारत-चीन दोस्ती के नाम पर जाम उठा रहे थे. वे अपना जाम श्रीमती इंदिरा गांधी के जाम से टकरा रहे थे. श्रीमती गांधी एक खूबसूरत सलीकेदार साड़ी में थीं लेकिन सवालिया निगाहों से अपने पिता की तरफ देख रही थीं. मेज के दूसरी तरफ नेहरू खड़े थे. वे बिना टोपी के थे और उनके हाथों में जाम था. वे आहत भाव से जाम में डूबे हुए थे और चाउ एन लाई की निगाहों से बचने की कोशिश कर रहे थे. उस वार्ता में एक ही भारतीय था जो दिलचस्पी ले रहा था और वो थे उपराष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन जो कि चाउ के साथ जाम टकरा रहे थे.

चाउ एन लाई और नेहरू ने करीब बीस घंटों तक बातचीत की. उनकी बातचीत का विवरण अभी भी आधिकारिक रूप से गुप्त रखा गया है लेकिन उसकी कुछ प्रतियां जो कि एक सतर्क (और नियम तोड़नेवाले) आधिकारी के पास थी, की झलक इस पुस्तक के लेखक को किसी तरह हासिल हो गई है. ये विवरण उन तकलीफों ओर तनातनी के माहौल पर पर्याप्त रौशनी डालते हैं जो वार्ता पर हावी रहे थे. नेहरू ने वार्ता की शुरूआत उन सब कार्याें से की जो भारत ने चीन की मदद के लिए किया था जैसे बाडंुुग में हुए एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में चीनी नेताओं को प्रवेश दिलाना और संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के मामले को आगे ले जाना आदि. इन सब बातों को देखते हुए चीन के ’अतिक्रमण’ ने भारत को ’गहरे रूप से आहत’ किया था. चाउ ने जवाब में अपनी शिकायतें सुनाई. उन्होंने कहा कि भारत-चीन की प्राचीन और वर्तमान मित्रता को देखते हुए ’दलाई लामा और उनके समर्थकों की गतिविधियां राजनीतिक शरण देने की सीमा को बहुत ज्यादा पार कर गई है.’ दो दिनों तक नेहरू और चाउ एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे. अगर एक तरफ भारतीय नेता हिमालय को लंबे समय से उनके देश की प्राकृतिक और मानवीय सीमारेखा बताते तो चीनी मैकमोहन रेखा को साम्राज्यवाद की एक खतरनाक विरासत करार कर देते. दोनों प्रधानमंत्रियों ने बारीक जानकारियों का लाजवाब प्रदर्शन किया। दोनों ने ही प्रभावशाली रूप से सही विवरणों की बात की. दोनों ने अपने-अपने दावों को पुख्ता करने के लिए खास-खास गांवों, खास-खास घाटियों, पहाड़ की चोटियों, नदियों, सैनिक चैकियों और संधियों की बात की. आखिरकार चाउ ने कहा कि उन्हें ’तर्काें को दोहराने’ की बजाय इसका ’समाधान ढंूढ़ने की कोशिश करनी चाहिए.’ उनकी राय मंे एक उपयुक्त समाधान यही हो सकता था कि ’कोई भी पक्ष उस इलाके पर अपना दावा न करे जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है.’ कुछ घंटों के बाद उन्होंने इस पर और भी प्रकाश डाला. चाउ ने कहा कि ‘पूर्वी इलाके में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत का वास्तविक प्रशासन वहां तक पहुंच गया है, लेकिन उसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में भी भारत को स्वीकार करना चाहिए कि चीनी प्रशासनिक तंत्र वहां तक पहुंच गया है जिसे पश्चिमी क्षेत्र में वह अपनी सीमा मानता है.’

इसका सही मतलब यही था कि पश्चिमी में भले ही आपका दावा ज्यादा मजबूत है लेकिन हमारी जरूरतें वहां ज्यादा मजबूत है. उसी तरह भले ही पूरब में हमारा दावा मजबूत है लेकिन आपकी दिलचस्पी शायद वहां ज्यादा है. तो इस तरह चीनी कह रहे थे कि आप तवांग और उसके आसपास के इलाके को रखिए लेकिन हमें अक्साई चीन चाहिए जिससे हम सिक्यांग को तिब्बत से जोड़ सकें.

चाउ ने यथोस्थिति को बहाल रखने और मान्यता देने की बात की. लेकन नेहरू ने इसके जवाब में कहा कि यह शब्द अपने आपमें विवादित है. भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ’सवाल ये है कि कौन सी यथास्थिति,’ क्योंकि ’आज की यथास्थिति एक या दो साल पहले की यथास्थिति से बिल्कुल अलग है. आज की यथास्थिति अगर पहले की यथास्थिति से अलग है तो इसे कायम रखना गलत बात होगी.’ नेहरू और भारत की राय में चाउ द्वारा सुझाए गए समाधान चीन के द्वारा अवैध तरीके से और चुराई गई उपलब्धि होती.[33]

चाउ एन लाई गृहमंत्री जी. बी. पंत और उपराष्ट्रपति डाॅ. एस. राधाकृष्णन से भी मिले. दोनों ने ही उनसे नाराजगी और उससे भी ज्यादा दुख के साथ कहा कि चीन ने भारत की उस दोस्ती का क्या कि सिला दिया है जो भारत ने कम्युनिस्ट चीन को पूरी दुनिया के सामने वैधता दिलवाने में किया था. लेकिन चाउ को सबसे ज्यादा आक्रामक ढंग से जवाब तेज-तर्रार और विचारवान विŸामंत्री मोरार जी देसाई ने दिया. जब चाउ एन लाई ने पूछा कि भारतीयों ने कैसे तिब्बती असंतुष्टों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया तो देसाई ने जवाब दिया कि ’हमारे देश में सभी लोगों को सभा और सम्मेलन बुलाने का अधिकार है. यहां ऐसा अल्जीरिया के लोग भी करते हैं और कभी-कभी हमारे देश के लोग भी हमारी सरकार के खिलाफ ही ऐसा करते हैं.’ उसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से और (शायद कुटिलता से) एक बात और जोड़ी- ’चीनी प्रधानमंत्री को तो मालूम ही है कि लेनिन ने इंग्लैंड में राजनीतिक शरण ली थी लेकिन वहां किसी ने भी उसकी गतिविधि को नहीं रोका था. हम भारत में किसी को भी चीन के खिलाफ षडयंत्र करने को नहीं उकसाते लेकिन किसी को हम उसकी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक भी नहीं सकते. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का आधार है.’[34]

चाउ एन लाई के साथ हुई अपनी वार्ता के बारे में भारतीय संसद को बताते हुए नेहरू ने बड़े ठंडे स्वर में कहा कि दोनों पक्षों द्वारा जारी संयुक्त बयान में ’महत्वपूर्ण वाक्य यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कोई भी समाधान नहीं हो पाया है.’ चाउ की भारत यात्रा की एक उपयुक्त श्रद्धांजलि फ्रैंक मोरीस ने भी लिखी – ’चाल्स द्वितीय की तरह भारत-चीन वार्ता लंबे समय से मरती नजर आ रही है.’ वाकई हुआ भी ऐसा ही. नाकामयाब शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के छोटे अधिकारियों के बीच कई वार्ताएं हुई. ये वार्ताएं जून-जुलाई 1960 में पीकींग में, अगस्त-अक्टूबर में दिल्ली में और आखिरकार बर्मा की राजधानी रंगून में नवंबर-दिसंबर में हुई. दोनों पक्षों नें अपने-अपने दावों को पुख्ता करने के लिए टिप्पणियों, नक्शों, दस्तावेजों और पत्रों का ढेर एक दूसरे के सामने रख दिया. साक्ष्यों के इस पहाड़ के बारे में एक समकालीन टिप्पणी बताती हे कि ’ऐसा बिल्कुल साफ लगता है कि जहां तक निरंतरता की बात है और जितने लंबे समय तक दावे किए गए हैं – उस हिसाब से भारत सरकार लाभ की स्थिति में है.’ सन् 1920 के दशक से पहले चीन का कोई भी आधिकारिक नक्शा अक्साई चीन को चीन का हिस्सा नहीं बताता है. सन् तीस के दशक का सिक्यांग का नक्शा काराकोरम के बदले कुनलुन को ही औपचारिक सीमा बताती है जिसपर हमेशा से भारत का दावा है. कम से कम पश्चिमी इलाके में (जहां चीनी अतिक्रमण हुआ) भारत का दावा ज्यादा मजबूत है. ’भारतीय सरकार अपने दावे को सामने रखने में बहुत सतर्क और सम्पूर्ण रही है जबकि चीनी तर्क उसके अंदरूनी अवरोध, संदर्भ विहीन उदाहरणों और यहां तक कि साफ पकड़ में आनेवाले झूटे तथ्यों की बुनियाद पर आधारित है.’[35]

भले ही समग्र रूप से देखने पर भारत का तर्क ज्यादा मजबूत था लेकिन दोनों देशों में मतैक्यता नहीं बन पाई. कोई भी सबूत जो पश्चिमी स्रोतों से सामने आता – भले ही वह किसी स्वतंत्र यात्री या किसी ईसाई पादरी से ही मिला होता- चीन उसे ’साम्राज्यवादी’ कहकर खारिज कर देता. एक सीमा तक चीनी उसके जवाब में प्रति साक्ष्य प्रस्तुत करते लेकिन आखिरकार वे उससे ये कहकर मुकर जाते कि चीन और भारत के बीच संप्रभु राष्ट्रों के रूप में सही सीमांकन ही नहीं हुआ है. वे कहते कि भारत, ब्रिटिश शासन की गलत विरासत का दावा नहीं कर सकता और कम्युनिस्ट चीन किसी भी उस संधि को मानने को मजबूर नहीं है जो तिब्बत या चीन के संबंध में चीनी क्रांति यानी 1949 से पहले हुए थे.[36]

यह ध्यान देने योग्य बात है कि चीनी पश्चिमी इलाके में अपनी उपलब्धि को हासिल करना चाहते थे जहां उनकी ऐतिहासिक स्थिति कमजोर थी. उसके बदले वे पूर्वी इलाके में भारत को छूट देना चाहते थे जहां उनकी स्थिति तार्किक रूप से पश्चिमी इलाके से बहुत ज्यादा मजबूत थी. साफ तौर पर ऐसा इसलिए था क्योंकि पश्चिमी इलाके से होकर वे तिब्बत तक अपनी तीव्र पहुंच बना सकते थे. अक्टूबर, 1960 में जब नेहरू के साथ उनकी शिखर वार्ता नाकामयाब हो गई थी ओर दोनों देशों के अधिकारी उस पर बात कर रहे थे तो चाउ ने इस संबंध में अपनी झंुझलाहट अमेरिकन पत्रकार एडगर स्नो के सामने व्यक्त की. उन्होंने दावा किया कि सीमा विवाद तभी ’उभरकर सामने आया’ जब ’दलाई लामा तिब्बत से भाग गए और तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार शुरू हुआ.’ उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह ’चीन के तिब्बत क्षेत्र को एक ’बफर इलाके’ (ऐसा इलाका जो दो देशों के बीच में हो) में परिवर्तित करना चाहता है.’ चाउ ने शिकायत की कि ’भारतीय नहीं चाहते कि तिब्बत एक समाजवादी तिब्बत बने जैसा कि चीन के दूसरे हिस्सों में व्यवस्था है.’ उसके बाद उन्होंने कुछ दूरगामी निष्कर्ष निकाले – ’भारतीय पक्ष …. भारत-चीन सीमा विवाद को अपने देश की प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ और ’विदेशी मदद’ पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है.’[37]

V

क्षेत्रीय स्तर पर भारत के मानचित्र को बाहर से चीन द्वारा चुनौती दी जा रही थी जबकि अंदरूनी तौर पर कई भाषायी समूह भी इसे चुनौती दे रहे थे. वे 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुमोदनों से संतुष्ट नहीं थे और नए राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे. महाराष्ट्र के लोग लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे थे कि बंबई उन्हें सौंप दी जाए. उनकी मांग को वहां के युवा और तेज-तर्रार मुख्यमंत्री वाई. बी. चव्हान द्वारा बड़े करीने से आगे बढ़ाया जा रहा था जिनकी राय थी कि इसी एक तरीके से कांग्रेस सन् 1957 की चुनावी क्षति को दूर कर सकती है. उस चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समीति ने इसकी सीटों और इसके मतांे में भारी सेंध लगाई थी. इस तरह से 1 मई, 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ गए और बंबई आखिरकार महाराष्ट्र को सौंप दिया गया.

महाराष्ट्र के गठन ने पश्चिम भारत में आमलोगों में काफी नाराजगी पैदा की जबकि उŸार के लोगों की अधूरी उम्मीदों को भी इससे बल मिला. क्योंकि एक प्रमुख भाषा-भाषी जिन्हें अभी तक अपना राज्य नहीं मिला था वे पंजाबी थे. उनकी मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनकी भाषा खतरनाक रूप से धर्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो मांग ’पंजाबी सूबे’ के नाम पर की जार रही थी वो हकीकत में एक ’सिख सूबा’ थी जिसके बहाने की भी एक अलग सिख देश की मांग की जा सकती थी. लेकिन फिर भी सन् 1960 और 51 के दरम्यान पूरे साल भर सिखों के सदाबहार नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनों को सिलसिला जारी रखा. उनके साथ एक अन्य सिख धर्मगुरू संत फतह सिंह भी थे जो पद में उनसे नीचे थे लेकिन बाद में प्रतिद्वंदी बन गए. इन दो व्यक्तियों की अगुआई में अकाली दल के स्वयंसेवको ने समूहों में गिरफ्तारियों देनी शुरू कर दी. बीच-बीच में मास्टर और संत कुछ दिनों के लिए उपवास पर भी जाते जिसे ’अनशन’ का नाम दिया जाता लेकिन उसे सर्वोच्च बलिदान देने से पहले ही खत्म कर दिया जाता.[38]

अकालियों के खिलाफ नेहरू का रवैया सख्त था और उससे भी सख्त रवैया पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का था. उन्होंने अकाली आंदोलन को सख्ती से दबा दिया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया. कैरो की पढ़ाई-लिखाई अमेरिका में हुई थी वे एक महत्वाकांक्षी और तुरंत फैसला लेने वाले नेता थे जो उस समय के अन्य मुख्यमंत्रियों में एक दुर्लभ गुण था. नेहरू की राय में उनके इन्हीं गुणों की वजह से उनकी जनता में लोकप्रियता भी थी. अपने एक मित्र को नेहरू ने कैरो के बारे में लिखा कि – ’सरदार प्रताप सिंह कैरो की पंजाब में ताकत वही है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ग्रामीण जनता का बड़े स्तर पर समर्थन हासिल है. उनकी जो आलोचना करते हैं अमूमन वे शहरों में रहनेवाले लोग हैं चाहे वो हिंदू हों या सिख. मास्टर तारा सिंह के हालिया उपवास को देखकर यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि इसने ग्रामीण इलाके को कैसे प्रभावित नहीं किया. गांवों के लोग पंचायत चुनावों और अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे.’[39]

कैरो जब तक पंजाब में सŸाा में थे वे वहां के बेताज बादशाह थे. वह काफी तेज-तर्रार और दूरगामी सोच वाले नेता थे. उन्होंने पंजाब में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, टयूबवेल क्रांति को जन्म दिया और किसानों को कृषि विविधीकरण मसलन कुक्कुट पालन आदि गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने पंजाबी महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई, नौकरी करने और उनके एथलेटिक स्वाभाव को देखते हुए प्रतिस्पर्धी खेलकुदों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया. वह आमलोगों में आसानी से घुलमिल जाते थे. कोई भी कभी भी उनके कार्यालय में जा सकता था. कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उनके न्याय करने का तरीका काफी कठोर और तीव्रग्रामी था. इस तरह उन्होंने अपनी पुलिस को किसानों को जेल भेजने की बजाय उस पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया जो खाली समय में शहीद होना तो पसंद कर सकते थे लेकिन ’आर्थिक क्षति उठाने से बचते थे.’ साथ ही उन्होंने शहरों में रहनेवालों को कानून तोड़ने पर जेल भेजने का निर्देश दिया ’जो अपने परिवार के भावनात्मक समर्थन से दूरी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे.’[40]

लेकिन ये ऐसी बाते थीं जिससे कैरो खुद भी मुक्त नहीं थे. उनके दो बेटों ने उनके मुख्यमंत्री काल में खूब पैसा बनाया. उन्होंने राज्य मशीनरी की मदद से विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया और संपŸिा संबंधी कानूनों और क्षेत्रीय नियम-कानूनों का जमकर फायदा उठाया. मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया कि ’उन्होंने अपने बेटों के व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए अपनी सŸाा का जमकर दुरूपयोग किया जिन्होंने उनकी सŸाा के आखिरी सालों में करोड़ों रूपए बनाए.’ राज्य के नौकरशाहों को इस तरह की अनियमितताओं के प्रति आंख मूंद लेने का निर्देश दिया गया. इस बारे में संसद में भी सवाल उठाए गए. इंदिरा गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की कैरो को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए. लेकिन नेहरू कैरो के साथ खड़े रहे और उनके काम करने की गति और पंजाबी सूबे की मांग के प्रति उनके सख्त रवैये की तारीफ करते रहे. हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक आयोग द्वारा कैरो पर लगाए गए आरोपों की जांच पर जरूर सहमत हो गए.[41]

जैसा कि इतिहासकार ए.जी.नूरानी ने लिखा कि कई मायनों में ’सरदार प्रताप सिंह कैरो और कश्मीर के बख्शी गुलाम मोहम्मद एक जैसे थे.’ दोनों ही ’व्यक्ति बिना किसी लाग-लपेट के भाषण देते थे, काम करने में प्रतिबद्ध थे, नौकरशाही के काम में देरी उन्हें पसंद नहीं थी ओर सार्वजनिक जीवन के गुणों की कोई फिक्र नहीं करते थे. दोनों ने ही एक कुशल सिपाही के तौर पर काम किया और दोनों को ही प्रधानमंत्री नेहरू का भरोसा हासिल था.’[42]

लेकिन अकाली आंदोलन और राज्य की विŸाीय अनियमितताओं की वजह से प्रधानमंत्री की उस सीमावर्ती राज्य पंजाब में काफी बदनामी हुई. प्रधानमंत्री की उससे भी ज्यादा बदनामी दूसरे सीमावर्ती इलाके नागा पहाड़ियों में हुई जब विद्रोही नेता ए. एन. फिजो नाटकीय रूप से लंदन में प्रकट हो गए. सन् 1956 में किसी वक्त फिजो की बर्मा तो कभी पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे थे, जहां से वे नागा प्रतिरोध का आंदोलन लगातार चला रहे थे. आंदोलन को तीन साल तक दूर से नेतृत्व करने के बाद फिजो ने सोचा कि उनके आंदोलन को पश्चिमी देशों के समर्थन की जरूरत है. अल-सल्वाडोर के एक फर्जी पासपोर्ट की मदद से यात्रा करते हुए फिजो स्विट्जरलैंड पहंुच गए जहां उन्होंने रेवेरेंड माइकल स्काॅट से सम्पर्क साधा जो एक क्रांतिकारी एंग्लिकन पादरी थे और जिन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आंदोलन में काम किया था. स्काॅट की मदद से वे इंग्लैंड पहंुच गए.[43]

लंदन में फिजो ने माईकल स्काॅट की मदद से कई प्रेस कांफ्रेंस की जहां उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना नागा समुदाय के लोगों का नरसंहार कर रही है. स्काॅट की ही मदद से उन्होंने एक पर्चा छपवाया जिसमें आरोप लगाया गया कि किस तरह से ’नागाओं की युगों से चली आ रही स्वतंत्रता को संस्थागत तरीके से भारतीय सेना द्वारा नष्ट किया जा रहा है…. उन्होंने हमारे राष्ट्र को पराधीन बनाने और निगल जाने की कोशिश की है.’ भारतीय सेना के अभियान को ’यूरोपियन फासीवादी तौर-तरीकों के बदतर रूप में एक नस्लीय सफाई के तौर पर प्रचारित किया गया.’ फिजो ने दावा किया कि ’भारतीय सेना ईसाई धर्म प्रचारकों और चर्च के नेताओं को गोली मार रही है, वह महिलाओं और पुरूषों को जला रही है और चर्चाें में आग लगा रही है.’ उनके पर्चे ने भारत सरकार से मांग की कि वह ’कत्लेआम’ पर रोक लगाए और एक ’संप्रभु और स्वतंत्र नागा राष्ट्र को मान्यता प्रदान करे.’ फिजो ने कहा कि ’एक आजाद नागालैंड ईसाई देशों की दुनिया और राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनना पसंद करेगा… एक छोटा सा नागालैंड ईसा मसीह का अनुयायी बनकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जिन्हें हम अपने तारणहार के रूप में मानते आए हैं.’[44] साथ-साथ फिजो यहां अंग्रेजों की उस सहानुभूति की भावना को भी अपील कर रहे थे जो इंग्लैंड किसी कमजोर या गरीब देश के साथ व्यक्त करता रहता था. वे हाल ही के फासीवाद के खिलाफ लड़ाई की ब्रिटिश भावना को सहला रहे थे (जिसमें नागाओं को यहूदियों जैसा असहाय और भारत सरकार को नाजियों जैसा बर्बर दिखाने का प्रयास किया गया) और अपने स्रोताओं की ईसाई भावना को भी संबोधित कर रहे थे. हालांकि उनका यह प्रचार उतना कलात्मक नहीं था लेकिन फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से कामयाब रहा. उनके मुद्दे का समर्थन आॅब्जर्वर अखबार के उदारवादी मालिक डेविड एस्टर ने किया, जिसने नाजियों के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भूमिका अदा की थी. फिजों के आरोपों का अखबार ने व्यापक रूप से समर्थन किया और कई दूसरी पत्र-पत्रिकाओं ने भी उसे छापा.[45]

ब्रिटिश प्रेस के विचारों से हमेशा प्रभावित हो जानेवाली भारत सरकार ने फिजो के इसे प्रचार का जवाब अपने तरीके से प्रचार करके दिया. सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नागाओं को ’अधिकतम स्वायŸाता’ का आश्वासन दिया है लेकिन फिजो के नेतृत्व में ’नागा आंदोलन हिंसक चरित्र दिखाने लगा है.’ सरकार ने वहां जारी हिंसा और जनता की तकलीफों से इनकार नहीं किया लेकिन इसकी वजह नागा विद्रोह को बताया गया. सरकार का रूख अपनी जगह कायम था कि ’वह राज्य प्रशासन के आंतरिक मामले में नागाओं को भारतीय नागरिकता और संसद में प्रतिनिधित्व के साथ ही हर संभव स्वायŸाता देने को तैयार हैं लेकिन उसे नागाओं के लिए एक आजाद राष्ट्र की मांग किसी भी कीमत पर मंजूर नहंी है.’

इस बात को काफी तार्किक ढ़ंग से रखा गया था, लेकिन इसका असर तब खत्म हो गया जब एक पुस्तक परिशिष्ट में फिजो को एक ऐसे खलनायक के रूप में चित्रित किया गया जिसका व्यक्तित्व कुंठा और नाकामयाबी से प्रेरित था – फिजो की मानसिक दशा कुंठा और असफलताओं की एक श्रंृखला से निर्मित हुई है. वह दसवीं की परीक्षा में असफल हो गया था. मोटर पार्ट व्यवसाय और बाद में बीमा के धंधे में अपने आपको स्थापित करने की उसकी कोशिश भी नाकामयाब हो गई. वह लकवे का शिकार हो गया जिसने उसके चेहरे को विकृत कर दिया, इससे उसमें एक गंभीर हीनभावना पनप गई… ऐसा माना जाता है कि वह अपनी उस गलती की वजह से अभी तक पछता रहा है जिसकी वजह से उसने अपने आदिवासी भाईयों को हिंसा और लड़ाई के रास्ते में झोंक दिया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुतों की हालत खराब हो गई.[46]

हालांकि भारत सरकार और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में कई ’उदारवादी नागा’ भी खड़े थे. उन लोगों ने अपने आपको नागा पीपल्स कन्वेशन के रूप में संगठित कर रखा था जो सन् 1957 से ही इस समस्या के एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करते आ रहे थे. शांति की पहल करनेवाले इन लोग में आओ कबीले के लोग अहम भूमिका निभा रहे थे लेकिन दूसरे आदिवासी समूहों के लोग भी इसमें सक्रिय थे. 30 जुलाई 1960 को नागा पीपल्स कन्वेशन ने प्रधानमंत्री को भारतीय संघ के अंदर ही एक अलग नागालैंड राज्य की मांग की संबंध में मांगपत्र दिया. इस पत्र में ये मांग की गई कि नागालैंड में अपना राज्यपाल, अपना मुख्यमंत्री, अपना मंत्रिपरिषद और अपनी विधानसभा होगी जिसमें संघीय संसद को नागा धर्म, सामाजिक मान्यताएं और रीतिरिवाज पर आधारित कानून में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होगी.[47]

भारतीय संघ के अधीन एक नागा राज्य की मांग का असमी संभ्रांत वर्ग ने विरोध किया जो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य से कोई भी हिस्सा अलग हो. लेकिन चंूकि नागा प्रश्न कामयाबीपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ चुका था, इसलिए नेहरू ने सोचा कि इस मामले पर विचार किया जाए. अगस्त 1960 के पहले सप्ताह में उन्होंने संसद में घोषणा की कि असम से काटकर एक नए नागालैंड राज्य का निर्माण किया जाएगा. भारतीय संघ के अधीन संबसे छोटे राज्य के निर्माण की घोषणा ने कई विविध, दिलचस्प और संभावित प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया. दक्षिणपंथी पार्टी जनसंघ ने नागालैंड के गठन को ’विस्फोटक संभावनाओं से भरा हुआ पाया.’ इसने कहा कि यह ’आंतकवाद को दी गई एक भारी छूट’ है और ’हिंसा और विद्रोह के चक्र को एक प्रोत्साहन’ है. जनसंघ ने कहा कि यह ’क्षेत्रवाद और संकीर्ण भावनाओं’ को खुले रूप से बढ़ावा देने के समान है जो ’राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल देगा.’ दूसरी तरफ असम के कुछ आदिवासी समूह जैसे गारो, खासी और जयंतिया ने भी ’इस्टर्न फ्रंटियर’ के नाम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग का फैसला किया.[48]

फिजो के समर्थकों की प्रतिक्रिया उम्मीदों के मुताबिक ही थी. कुछ नागा बुद्धिजीवियों ने सोचा कि भारतीय संघ के अधीन नागाओं को राज्य का दर्जा दे दिए जाने से ’उनकी संभव उम्मीदों की ही पूर्ति नहीं हुई है बल्कि उनकी सामाजिक और राजीतिक पहचान की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है.’ लेकिन एक सामान्य गांववाले को ये बात कैसे समझाई जा सकती थी? क्योंकि जैसा कि एक अखबार ने टिप्पणी की कि ’हथियारबंद विद्रोही किसी भी रात जंगल से बाहर निकल सकते हैं और तर्क दे सकते हैं कि राज्य की मांग करनेवाले पार्टी गद्दारो के समान है और उनसे जो सहमत नहीं होगा उसे वे गोली और बंदूक के कुंदे से ये बात समझा देंगे.’[49]

VI

एक दशक तक बिना किसी संकट के सŸाा में रहने के बाद अब अचानक जवाहरलाल नेहरू की सरकार कमजोर दिखने लगी. दक्षिणी सूबों केरल, तमिलनाडु और सीमावर्ती इलाकों पंजाब और नागा पहाड़ियों मेें असंतोष के स्वर उठ रहे थे. इसी बीच फोर्ड फांउडेशन की एक रिपोर्ट ने ’कृषि संकट’ के ’गंभीर खतरे’ की तरफ इशारा किया. इसने दावा किया कि अगर अगले दशक तक खाद्यान्न उत्पादन को तीन गुणा नहीं किया गया तो भारत को बड़े पैमाने पर भूखमरी और अकाल का सामना करना पड़ेगा.[50]

नेहरू के लिए उससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि करीब एक दशक तक अपेक्षाकृत सामाजिक शांति के बाद देश में सांप्रदायिक भावना फिर से सिर उठाने लगी थी. जून, 1960 में असम में बंगाली विरोधी जहरीला दंगा फूट पड़ा. उस दंगे के शिकार अधिकांश लोग बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थी थे जिन पर वहां के लोगों के रोजगार हड़पने का आरोप लगाया गया. वे लोग वहां की भाषा भी नहीं बोलते थे। हजारों मकानों को तबाह कर दिया गया और बहुत सारे बंगाली मारे गए. दूसरे कई लोग राज्य की सीमा से बाहर पश्चिम बंगाल भाग गए जहां उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा गया. गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को असम का दौरा करना पड़ा जहां उन्होंने असमी को राज्य की आधिकारिक भाषा स्वीकार कर लिया और सिर्फ उन जिलों में बंगाली भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा के तौर पर इजाजत दी गई जहां बंगालियों की बहुसंख्या थी.[51]

फिर जनवरी, 1961 में केंद्रीय भारत के शहर जबलपुर में दंगा शुरू हो गया. वहां एक हिंदू लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ दो मुसलमानों ने छेड़खानी की थी. इस आरोप को जनसंघ के एक स्थानीय अखबार ने हवा दे दी और हिंदू छात्र तोड़फोड़ पर उतारू हो गए. बहुत सारे मुसलमालों की दुकानों और घरों में आग लगा दी गई. बदले की कार्रवाई में मुसलमानों के एक समूह ने पड़ोस की एक हिंदू बस्ती में आग लगा दी. दंगा कई दिनों तक चलता रहा और अंदरूनी इलाकों में फैल गया. देश के बंटवारे के बाद यह सबसे गंभीर साम्प्रदायिक दंगा था जिसके शिकार ज्यादातर गरीब मुसलमान बुनकर और बीड़ी मजदूर हुए थे.[52]

चीन के साथ सीमा विवाद और देश के अंदरूनी हिस्सों में सामाजिक उथल-पुथल में बढ़ोŸारी ने लोकतांत्रिक भारत के भविष्य पर ताजा सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया. सन् 1960 में एक अमेरिकी विद्वान ने इस विषय पर एक प्रभावशाली शोधपरक किताब लिखी जिसका सामान्य सा नाम दिया गया – इंडिया लेकिन इसका सांकेतिक उपनाम दिया गया – द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स (सबसे खतरनाक दशक). उस किताब के अध्याय और खंडों के नाम भी चिंताजनक थे. एक अध्याय का नाम था – क्या भारतीय संघ अपना वजूद बचा पाएगा? जबकि दूसरे अध्याय का नाम था – अधिनायकवादी संतुलन. उस पुस्तक का लेखक भारत में व्याप्त जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद, भाषावाद और भारत में बढ़ रहे साम्यवाद को लेकर चिंतित था. लेखक की राय में ’भारत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय संघ के स्वभाव में एक तरह का प्रबल एकत्वकारी अधिनायकवादी आग्रह पनप रहा था.’[53]

उसके अगले साल 1961 में लेखक अल्डुअस हक्सले ने पैंतीस साल के अंतराल के बाद भारत की यात्रा की. वह यहां के हालात देखकर काफी चिंतित हुए. यह यहां की ’तेजी से बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और बढ़ते उथल-पुथल को देखकर चिंतित थे.’ उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा – ’भारत में हालात बहुत निराशाजनक हैं क्योंकि यहां लगता है कि किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है जिसे पश्चिम में हम स्वीकार्य मानते हैं.’ अपने भाई जूलियन को लिखते हुए हक्सले ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसा लगता है कि ’नेहरू के बाद यहां की सरकार एक सैनिक तानाशाही में तब्दील हो जाएगी जैसा कि बहुत सारे नव-स्वतंत्र देशों में हुआ है क्योंकि फिर सेना ही ऐसी संस्था है जो उच्च स्तर पर संगठित सŸाा का केंद्र दिखती है.’[54]

उस ब्रिटिश बुद्धिजीवी की आशंका से मिलती-जुलती आशंका एक पत्रकार ने भी व्यक्त की. हक्सले के भारत दौरे के तुरंत बाद भारत की यात्रा करते हुए लंदन से छपनेवाले डेली मेल के एक पत्रकार ने विचार व्यक्त किया कि ’अब तक सिर्फ नेहरू ही अकेले ऐसे नेता रहे हैं जो भारत सरकार और इसकी विदेश नीति के बीच एक एकत्वकारी और सबका जोड़कर रखनेवाले ताकत के रूप में हैं.’ लेकिन उनके बाद ’जाति, धर्म, दक्षिणपंथ और वामपंथ की ताकतें इस देश को ऊपर से लेकर नीचे तक कई टुकड़ों में विभाजित करके रख देंगी और इसे सैकड़ों साल पीछे लेकर चली जाएंगी.’[55]

VII

सन् 1960 और 61 के दरम्यान एक तरफ कुछ भारतीय दंगा-फसाद और विरोध प्रदर्शनों में लगे हुए थे तो दूसरी तरफ भारत सरकार चीन के साथ लगातार पत्राचार कर रही थी. ये पत्राचार किसी उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञ के पत्रों की तरह नहीं लग रहे थे, न ही वे किसी उच्चस्तरीय द्वारा किए जा रहे थे बल्कि वे अनाम अधिकारियों द्वारा एक दूसरे को भेजे जा रहे थे जिसमें एक दूसरे के इलाके में सीमा उल्लंघन का आरोप-प्रत्यारोप लगाया जा रहा था. एक चीनी नोट ने उसके हवाई क्षेत्र की सीमा को भारतीय जहाजों द्वारा पंद्रह बार उल्लंघन किए जाने की शिकायत की जबकि भारतीय नोट ने तिब्बत में अपने नागरिकोें के साथ कई बार दुव्र्यवहार किए जाने की घटना की शिकायत की.[56]

एक के बाद एक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कई श्वेतपत्रों के बाद कृष्ण मेनन के इस्तीफे की मांग फिर तेज हो गई. इस बार इस मांग को जोरशोर से उठा रहे थे सोशलिस्ट पार्टी के एमपी जे. बी. कृपलानी जो बिहार के सीतामढ़ी के सांसद थे. एक विद्वान, शिक्षक, खादी कार्यकर्ता और विद्रोही कृपलानी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक जानेमाने योद्धा थे, उनकी नैतिक सŸाा की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वे सन् 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दरम्या ही महात्मा गंाधी के संपर्क में आ गए थे, जब नेहरू महात्मा गांधी से मिले भी नहीं थे. कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और अपने उद्देश्यों के लिए कई साल उन्होंने जेल में भी बिताए थे.

11 अप्रैल, 1961 को कृपलानी ने संसद में अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया ’जिसे उस वक्त आजादी के बाद से संसद में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण भाषण माना गया.’ उन्होंने अपने भाषण में रक्षामंत्री की कटु आलोचना की. कृपलानी ने कहा कि कृष्ण मेनन के अधीन ’हमने बिना एक भी हमला किए अपनी 12,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खोयी है.’ सेना में पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि या तो ’रक्षामंत्री की मर्जी के मुताबिक की जा रही हैं या उसे पदोन्नत किया जा रहा है जो उनकी राजनीतिक विचारधारा और उद्देश्यों में सही बैठता है.’ मेनन ने सेना में ’अपने खास नजदीकी लोगों को भर दिया है और वे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं.’ कृपलानी ने चुभते हुए स्वर में आरोप लगाया कि ’रक्षामंत्री देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़’ करके ’गरीब और भूखमरी के शिकार इस देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं’ और ’स्वतंत्रता के प्रति आतुर जनता की मर्जी के खिलाफ अधिनायकवादी और तानाशाही व्यवस्था को उन्होंने समर्थन दिया है.’

कृपलानी ने सŸााधारी पार्टी के सदस्यों को अपने विवेक को जगाने का आह्वान करते हुए अपना भाषण खत्म किया. कृपलानी ने कांग्रेस सांसदों को सन् 1940 में ब्रिटिश संसद में हुई घटना की याद दिलाते हुए आह्वान किया कि कैसे कंजरवेटिव पार्टी के सांसदों ने अपने प्रधानमंत्री निवेली चैम्बरलिन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने ’कांग्रेस सदस्यों से अपील की कि वे लोग जो ब्रिटिश सिपाहियों की गोली और बंदूक के कुंदे से नहीं डरे थे वे देश और पार्टी की भलाई के लिए खुलकर सामने आएं.’ उस आक्रामक भाषण के बाद कृपलानी अपनी सीट पर बैठ गए और उन्हें विपक्षी सांसदों से जमकर तालियां मिलीं.[57]

सन् 1961 में पूरे साल भारतीय संसद में चीन को लेकर तीखी बहस होती रही. सांसदों के एक समूह द्वारा खुद प्रधानमंत्री पर तीखे आरोप लगाए गए जिससे वे आहत भी हुए. इनमें से तीन नेताओं ने खासकर प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना की. प्रहार करने वाले इन नेताओं में जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हेम बरूआ और स्वतंत्र पार्टी के एन. जी. रंगा प्रमुख थे. नेहरू पर भारतीय जमीन पर ’चीनी कब्जे के प्रति आंख मूंदने’ और अपने आपको मामले से अलग-थलग रखने का आरोप लगाया गया. एक सदस्य ने आरोप लगाया कि ’सीमा विवाद के संदर्भ में प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच के अम्पायर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें उनकी कोई दिलचस्पी भी है.’ इन आलोचनाओं का एक व्यक्तिगत और विवादित पहलू भी था. क्योंकि नेहरू खुद विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे थे और चीन के साथ दोस्ती की नीति उनकी खास परियोजना थी. वे इस तरह की आलोचनाओं के आदी नहीं थे और दिन-ब-दिन उनकी झुंझलाहट बढ़ती ही गई. एक बार उन्होंने इस तरह ही आलोचनाओं को ’बचकाना और अज्ञानता’ तक करार दे दिया.[58]

अब तक उनकी अपनी ही पार्टी में ऐसा तत्व उभरकर सामने आने लगे थे जो ये मांग करने लगे थे कि प्रधानमंत्री को चीन के मसले पर कड़ा रूख अपनाना चाहिए. जब एक विपक्षी सदस्य ने नेहरू के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्साई चीन एक बंजर जमीन है जहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता तो कांग्रेस के एक सांसद ने बड़ा तीखा बयान दिया – ’मेरे सिर पर भी कोई बाल नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे सिर का कोई महत्व नहीं है?’ यह बयान खुद नेहरू पर ही कंेद्रित माना गया क्योंकि यकीनन नेहरू खुद ही गंजे थे.[59]

VIII

दिसंबर, 1961 के तीसरे सप्ताह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पुर्तगाली उपनिवेश गोआ की तरफ रवाना हुई. एक दशक से नई दिल्ली की सरकार मान-मनौव्वल करके और अहिंसक तरीकों से पुर्तगाल को गोआ सौंपने के लिए राजी कर रही थी. लेकिन जब वो तरीका नाकामयाब हो गया तो आखिरकार नेहरू सरकार ने गोआ को ताकत के बल पर ’मुक्त’ करने का फैसला कर ही लिया.

18 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना तीन दिशाओं से गोआ में घुसी. उŸार में सावंतवाड़ी, दक्षिण में करवार और पूरब में बेलगाम की तरफ से भारतीय सेना गोआ में घुस गई. इसी बीच गोआ के आसमान में भारतीय जहाजों ने उड़ान भरी और पर्चे गिराए जिस पर लोगों को ’शांत और बहादुर बने रहने’ को कहा गया था और उन्हें अपनी ’आजादी का जश्न मनाने और उसे मजबूत करने के लिए कहा गया था.’ 18 तारीख की शाम तक गोआ की राजधानी पणजी को घेर लिया गया. सैनिकों की गोआ के स्थानीय निवासियों ने मदद की और बताया कि कहां-कहां गोलीबारी की और फिर आत्मसमर्पण कर दिया. दमन और दीव के छोटे से इलाके में हालांकि अपेक्षाकृत तीखा प्रतिरोध किया गया. इस संघर्ष में कुल मिलाकर 15 भारतीय और उससे दोगुने के करीब पुर्तगाली सिपाहियों की जानें गई. अभियान के शुरू होने के छŸाीस घंटों के बाद गोआ के पुर्तगाली गवर्नर ने बेशर्त समर्पण कर दिया.[60]

उस दिन पश्चिमी मीडिया ने ’भारतीय दिखावटीपन’ को उजागर करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं गंवाया. काफी वक्त से नेहरू और कृष्ण मेनन के उपदेशों को झेलने के बाद उन्होंने अब भारत की इस बात के लिए तीखी आलोचना की कि एक ऐसा देश जो ’अंहिसा’ की कसमें खाया करता था उसने ताकत का इस्तेमाल किया था. भारत की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन बताया गया और उससे भी ज्यादा बकवास ये प्रचारित किया गया कि भारत का यह कदम ईसाइयत और गोआ में ईसाइयों के लिए खतरा है.[61] हकीकत तो यह थी कि गोआ की 61 फीसदी आबादी ंिहंदू थी और गोआ के प्रमुख ईसाई जैसे फ्रैंक मोरीस और आर्कबिशप कार्डिनल गरसियास को भारत के सार्वजनिक जीवन में सम्मानित स्थान प्राप्त था. गोआ में लंबे समय से आजादी की मांग होती आ रही थी और बहुत सारे संभवतः अधिकांश गोआवासियों ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया. अब गोआ के लोग अपना नेता खुद ही चुन सकते थे जो कि पुर्तगाली शासन के तहत उनके लिए नामुमकिन था.

यह बात की गोआ भारत का वैधानिक हिस्सा है ये कभी भी विवाद का विषय नहीं रही थी. साथ ही यह की भारत ने उस कार्रवाई से पहले लंबे समय तक इंतजार किया था, वह भी साफ था. लेकिन फिर भी जिस अभियान को ’आॅपरेशन विजय’ का नाम दिया गया उसे लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए. ऐसा दिसंबर 1961 की बजाय दिसंबर 1960 या दिसंबर 1962 में क्यों नहीं किया गया ? शायद नेहरू की राय में उन्होंने गोआ की मुक्ति को लेकर कुछ ज्यादा ही इंतजार कर लिया था – पूरे चैदह साल. साथ ही उन पर वाम और दक्षिण दोनों खेमे के नेता लगातार दबाव बना रहे थे कि गोआ को सेना के बल पर मुक्त करवाया जाए. वाम और दक्षिण में किसी मुद्दे पर एकमत होने का यह दुर्लभ संयोग था. फिर भी यह शंका बनी रही कि गोआ पर हमले का समय चुनावी वजहों से तय किया गया और वह वजह थी प्रधानमंत्री के नजदीकी कृष्ण मेनन का चुनाव. जब सेना गोआ की तरफ रवाना हुई तो रक्षामंत्री ने सीमा पर उसका मुआयना किया. जैसा कि न्यूयाॅर्क टाइम्स ने लिखा कि यहां रक्षामंत्री दो-दो अभियान संचालित कर रहे थे. एक गोआ का अभियान और दूसरा साल 1962 में होनेवाले आम चुनाव का अभियान जो उस साल फरवरी में होने वाला था.[62]

उस चुनाव में कृष्ण मेनन का सामना संसद में उनके कटु विरोधी आचार्य कृपलानी से होनेवाला था. कृपलानी ने घोषणा की थी कि वे सीतामढ़ी की अपनी सुरक्षित और आसान सीट छोड़कर उŸारी बंबई से चुनाव लड़ेंगे जो कृष्ण मेनन का निर्वाचन क्षेत्र था. सभी विपक्षी पार्टियो ने (कम्युनिस्टों को छोड़कर) घोषणा की कि वे कृपलानी का समर्थन करेंगे. एक प्रतिष्ठा की लड़ाई आकार ले रही थी. चंूकि प्रधानमंत्री ने मेनन का मंत्री पद से हटाने पर साफ इनकार कर दिया था, अब विपक्ष इस उम्मीद में था कि मेनन को मतपत्रों की लड़ाई में हरा दिया जाए. जब भारतीय सेना ने गोआ में प्रवेश किया तो उसके महज दो महीनों के बाद मेनन बंबई से चुनाव लड़ रहे थे. वो सन् 1962 का आम चुनाव था. उनके चुनाव प्रचार की कमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाई. बी. चव्हान और कंेद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण संभाल रहे थे. यहां तक कि सरकार में मेनन के धुर विरोधी मोरारजी देसाई और जगजीवन राम को मेनन के चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया. जबकि कृपलानी के पक्ष में सी. राजगोपालाचारी जैसे कद्दावर नेता और बहुत सारे मशहूर वकील, बुद्धिजीवी और उद्योगपति थे.

वाकई यह चुनाव अन्य कई बातों के अलावा बंबई शहर के वैश्विक चरित्र का एक शानदार उदाहरण था. उस चुनाव में एक मलयाली और एक सिंधी आमने-सामने थे जो एक ऐसे राज्य की जनता का समर्थन मांग रहे थे जो उनका अपना-अपना गृहराज्य नहीं था. वह निर्वाचन क्षेत्र भी काफी विविधता से भरा हुआ था. वहां काफी मराठी और गुजराती थे. इसके अलावा यूपी के कई सारे भैया, गोआ के निवासी, सिंधी और तमिल भी थे. इन सारे समुदायों के दोनों ही पक्षों ने जमकर रिझाया और वह चुनाव अभियान दोनों ही नेताओं के कद और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे के अनुरूप ही गहन होता गया.

भारतीय चुनावों के समृद्ध और अब तक के विशाल इतिहास में शायद उस चुनाव जैसा बहुप्रचारित चुनाव कोई भी नहीं हुआ. मेनन से सहानुभूमि रखनेवाली पत्रिका लिंक ने इसे ’हमारे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करार दिया.’ कृपलानी के मित्र और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण ने कहा इस चुनाव में ’भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और हमारे आध्यात्मिक मूल्य दाव पर लगे हैं.’ वह चुनाव अभियान काफी सतरंगा था. उसमें भड़काऊ पर्चों और तीखे आरोप-प्रत्यारोपों का जमकर इस्तेमाल किया गया. वाम विचारों वाली साप्ताहिक ब्लिज ने कृपलानी के खिलाफ एक आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और उन्हें ’कृपल-लूनी’ (अंग्रेजी के इस शब्द का मतलब विकलांग और मिर्गी का मरीज व्यक्ति होता है) करार दिया. दूसरी तरफ छंद और कविता लिखनेवाले लोगों ने कई भाषाओं में मेनन पर गहरा व्यंग्य किया और उनका मजाक उड़ाया. एक व्यंग्य कुछ यूं था – चीनी हमला होते हैं/मेनन साहब सोते हैं/सोना है तो सोने दो/ कृपलानीजी को आने दो. एक अंग्रेजी कविता ने भी कुछ इसी तरह की बल्कि उससे भी कुछ तीखी भावनाएं व्यक्त कीं – मुझे कृष्ण मेनन पर ये तमाम आलोचनाएं और मजाक पसंद नहीं हैं/ ये तो उनका गुण है, बल्कि मैं तो उसकी तारीफ ही करूंगा/ उदाहरण के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रति उनकी काबिलियत को गौर कीजिए/इससे अच्छा क्या हो सकता है जैसे वे चीन के मामले को बड़े प्यार से संभालते हैं? प्रधानमंत्री ने मेनन को पेश की गई चुनौती को अपना चुनौती मान लिया. नेहरू ने बंबई में कांग्रेस अभियान का श्रीगणेश किया और अन्य जगहों से भी मेनन के समर्थन में बयान देेते रहे. सांगली, पूना और बड़ौदा में उन्होंने कहा कि मेनन की हार उनकी समाजवादी और गुटनिरपेक्षवादी नीतियों की हार होगी. मेनन को अपने आका के समर्थन से काफी मदद मिली. मेनन को गोआ की मुक्ति से भी मदद मिली जो कि सिर्फ गोआ के लोगों के लिए ही खुशी की बात नहीं थी, उŸारी बंबई में उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी इससे प्रभावित हुए थे. आखिरकार प्रधानमंत्री के भाषणों के सामने कृपलानी का अभियान कमजोर पड़ गया। गोआ की कार्रवाई और कांग्रेस मशीनरी की ताकत ने मेनन की जीत सुनिश्चित कर दी. कृपलानी एक लाख से भी ज्यादा मतों से चुनाव हार गए.[63]

IX

सन् 1952 और 57 चुनावों में कांग्रेस को इस बात से बहुत फायदा हुआ था कि यह आजादी के लड़ाई की मुख्य पार्टी थी. लेकिन 1962 में इसने उन बातों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया कि इसने तब से अब तक क्या-क्या काम किए हैं. इसने कहा कि इसकी नीतियों ने कृषि और औद्योगिक उत्पादनों, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा में बढ़ोŸारी की है और देश की एकता को बढ़ावा दिया है. चूंकि विपक्ष कभी सŸाा में रहा नहीं था इसलिए वह इन दावों का अपने दावों से खंडन नहीं कर सकता था.64 चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस संसद में अपना बहुमत बरकरार रखने में कामयाब रही और इसने 494 में से 361 सीटें आराम से जीत लीं. कम्युनिस्टों ने 29 सीटों पर जीत हासिल की जबकि नई विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की. मद्रास राज्य में अर्ध-अलगाववादी दल डीएकके ने कड़ी चुनौती पेश की जब इसने 7 संसदीय सीट (और 50 विधानसभा की सीट) पर जीत हासिल कर ली. लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर ली और जवाहरलाल नेहरू चैथी बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए. देश के भीतर विपक्ष को उसकी सही जगह दिखा दी गई थी लेकिन देश के बाहर का विपक्ष अपनी जगह कायम रहा. सन् 1962 के बसंत और गर्मियों में सीमा पर झड़पें होती रहीं. जुलाई में दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका सेमिनार ने भारत की प्रतिरक्षा नीति पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया. उसमें बोलनेवाले एक वक्ता ने कहा कि ’चीन का जन गणराज्य भारत के सामने किसी तरह की सैनिक चुनौती पेश नहीं कर रहा.’ हालांकि दूसरे वक्ता इसके प्रति उतने निश्चिंत नहीं थे. यह वक्ता जनरल थिम्मैया थे जो अब सेवानिवृत हो चुके थे. उनकी राय में चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से खतरा मौजूद था. क्या भारत, चीन का सामना करने के लिए तैयार था, तो थिम्मैया का जवाब था कि ’एक सैनिक के तौर पर खुली लड़ाई में मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत अपने बल पर चीन का सामना कर पाएगा.’ थिम्मैया ने कहा कि ’सोवियत संघ के साथ सहयोग से चीनी सेना की मानवशक्ति, साजो-समान और हवाई शक्ति हमारी सेना से सौ गुना ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि आनेवाले भविष्य में हम कभी उनका मुकाबला कर पाएंगे. हमारे नेताओं और कूटनयिकों को हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए,’ जनरल ने कहा कि ’भारतीय सेना और वायुसेना की वर्तमान क्षमता उस न्यूनतम आश्वासन से भी कम है जो हम अपनी जनता को दे सकते हैं.’[65]

इसका मतलब साफ था. या तो देश के कूटनयिक चीन के साथ किसी संधि की दिशा में आगे बढ़ते या फिर पश्चिमी देशों की सहायता से भारत को अपनी सैनिक क्षमता बढ़ानी थी. लेकिन देश में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने चीन के साथ किसी संधि की संभावना पर पानी फेर दिया और प्रधानमंत्री की गुट-निरपेक्षता की नीति और उनके रक्षामंत्री की अमेरिकी विरोधी नीति ने दूसरी संभावना पर पानी फेर दिया.

जुलाई 1962 के तीसरे सप्ताह में लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुईं. उसके बाद सितंबर की शुरूआत में तवांग से 60 मील पश्चिम धोला/थाग ला पहाड़ियों के उपर नामका छू नदी घाटी से भी संघर्ष की खबरें आईं. यह वो इलाका था जहां भारत, तिब्बत और भूटान की सीमा मिलती थी. यहां मैकमोहन रेखा की सही स्थिति विवादित थी. भारतीयों ने दावा किया कि पहाड़ी उस रेखा से दक्षिण में स्थित है जबकि चीनियों का कहना था कि यह उनके इलाके में है.[66]

उसी साल जून में असम राइफल्स ने अपनी अग्रगामी नीति के तहत धोला में एक सैनिक चैकी स्थापित की थी. 8 सितंबर को चीनियों ने थाग ला में अपनी चैकी स्थापित कर दी जो धोला के उपर थी और उसके लिए खतरे के समान थी. पीकींग और नई दिल्ली ने फिर से नाराजगी भरे पत्रों का आदान-प्रदान किया. जमीन पर भारतीय कमांडर बंटे हुए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. कुछ की राय थी कि चीनियों को थाग ला से हटना ही होगा. दूसरी की राय थी कि यह बहुत दिक्कत भरा काम होगा क्योंकि इलाका भारतीयों के हिसाब से मुफीद नहीं था (थाग ला धोला से 2000 फीट की ऊंचाई पर था). इसी बीच उस जगह से चीनी सैनिक एक बड़े मेगाफोन से चिल्लाने लगे – ’हिंदी-चीनी भाई-भाई, लेकिन ये जमीन हमारा है तुम वापस जाओ.’

यह गतिरोध तीन सप्ताहों तक जारी रहा. दोनों पक्ष के सैनिक बिना ये जाने एक दूसरे पर बंदूके तानें रहे कि उनके नेता शांति वार्ता चाहते हैं या युद्ध लड़ना चाहते हैं. आखिरकार 3 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट-जनरल उमराव सिंह को कोर कमांडर के पद से हटा दिया गया जिन्होंने पर्याप्त सतर्कता बरती थी. उनकी जगह बी. एम. कौल को कोर कमांडर बना दिया गया जो दिल्ली से कमान लेने नेफा पहंुच गए. जिन लोगों ने सतर्कता बरतने की बात की थी उनकी बात को खारिज कर दिया गया. ’सभी प्रकार की आपŸिायों पर कौल ने सामान्यीकृत और अव्यवहारिक आश्वासन देने का काम किया जो इस बात पर आधारित था कि किसी भी दाव के लिए वे दिल्ली से भविष्य के लिए सैनिक साजो-समान हासिल कर लेंगे.’[67]

थाग ला से चीनियों को निकाल बाहर करने के लिए अब उन्होंने मैदानों सेदो बटालियन सेना को ऊपर बुलाया. सैनिकों के पास हल्के हथियार थे और महज तीन दिन की रसद थी, उनके पास कोई मोर्टार या राॅकेट लांचर नहीं था, उन्हें महज वादा किया गया था कि उन तक आपूर्ति पहुंचा दी जाएगी.

‘कीचड़, पहाड़ी और बरसात’ को झेलते हुए किसी तरह 9 सितंबर की दोपहर को भारतीय सैनिक नामका छू घाटी पहंुचे. ’कई दिनों की ऊंची चढ़ाई और विपरीत मौसम की वजह से सैनिकों को थोड़ी सांस लेने की फुरसत चाहिए थी और लड़ने के साजो-समान चाहिए थे.’[68] उसी शाम उन्होंने एक गड़ेरिए की झोपड़ी में अपनी सैनिक चैकी बनाई जहां से वे ये उम्मीद कर रहे थे कि पीछे से आपूर्ति बहाल होने पर वे दुश्मनों को खदेड़ सकेंगे. लेकिन उन्हें कोई मौका नहंी दिया गया. 10 तारीख की सुबह को चीनियों ने हमला कर दिया. जवानों ने कड़ा मुकाबला किया लेकिन वे ऊंची चढ़ाई से बुरी तरह थक चुके थे. इसके अलावा चीनियों की संख्या और उनके हथियार भी भारतीय सैनिकों के मुकाबले बहुत ज्यादा और आधुनिक किस्म के थे. भारतीयों के पास हल्के हथियार थे, वे चीनियों के भारी मोर्टार की मुकाबला नहीं कर सके.

सन् 1959 से लेकर अब तक भारतीय और चीनी दोनों ही चूहा-बिल्ली का खेल खेलते आ रहे थे. वे जब भी मौका पाते ’नो मैन्स लैंड’ को भरने की कोशिश करते और वहां अपनी सैनिक चैकी बनाने की कोशिश करते. वे यहां-वहां अक्सर झड़प भी कर लेते जबकि उसी समय उनके नेता पत्राचार कर रहे होते या कभी-कभी मिल भी रहे होते. लेकिन अब चीजें उम्मीदों से उलटे बेकाबू स्तर तक चली गई. धोला में भारतीय चैकी बनाने की कोशिश का जवाब चीनियों ने थाग ला में दिया और भारतीय चैकी के ठीक ऊपर अपनी चैकी बना दी. इसके जवाब में भारतीयों ने उन्हें हटाना चाहा तो इसमें बुरी तरह नाकामयाब रहे, उधर दिल्ली में नेहरू प्रेस को संबोधित कर रहे थे कि सेना को निर्देश दिया गया है कि एक बार वो फिर से ’दुश्मनों’ को खदेड़ने की कोशिश करे.

लेकिन दुश्मन ज्यादा चालाक निकला. उसने भारतीयों से पहले कार्रवाई कर दी. एक टेलीफोनिक और पत्राचार का युद्ध जो पिछले तीन सालों से चलता आ रहा था वो अचानक वास्तविक युद्ध में तब्दील हो गया. 19 और 20 अक्टूबर की रात को चीनियों ने एक ही साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चाें पर हमला बोल दिया. हिमालय के उस पार से अचानक एक ’औचक हमला’ बोल दिया गया जिसकी आशंका ’आत्माभिमानी’ नाम के सज्जन ने पहले इकोनाॅमिक वीकली के अपने लेख में की थी. और जैसा कि उस लेख में आशंका जताई गई थी उसी तरह भारतीय बिल्कुल ही लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, न्यूयाॅर्क टाइम्स ने लिखा कि ’उस रात आशंका का वह धुंआ अचानक आग की एक बड़ी लपटे में तब्दील हो गया’ और ’दोनों ही विविदित इलाकों में भयानक लड़ाई छिड़ गई. भारी मोर्टार से किए गए हमले के साये में चीनियों के विशाल सैन्य बल ने दोनों ही मोर्चाें पर भारतीयों को पीेछे खदेड़ दिया.’ दोनों ही पक्षों ने सीमा पर सैनिक तैनात कर रखे थे लेकिन ’स्वतंत्र पर्यवेक्षक के मुताबिक हमला चीनियों ने किया.’ मध्यम मशीन गन और भारी मोर्टारों के साथ चीनियों ने झुंड में हमला किया. इस हमले में चीनी सेना के दो डिविजनों ने हिस्सा लिया जो तादाद में भारतीय सैनिकों से पांच गुना ज्यादा थे.[69]

इस हमले से भारतीय ‘भौचक्के’ रह गए और चीनियों ने तेजी से कई सैनिक चैकियों को रौंद डाला. उन्होंने नामखा चू घाटी पार कर लिया और तवांग बौद्ध मठ की तरफ बढ़े. चीनियों की दूसरी सैनिक टुकड़ी नेफा के पूर्वी हिस्सें की तरफ बढ़ी. चीनी सैनिक भारतीय इलाकों में गहरे से गहरे घुसते गए और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था. ऐसी खबरें थीं कि लद्दाख में आठ और नेफा में बीस सीमा चैकियों का पतन हो गया. खुद तवांग भी चीनी कब्जे में आ गया.[70]

जिस आसानी से चीनियों ने भारतीयों चैकियों पर कब्जा किया उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी. सन् पचास के दशक के मध्य से ही उनके सैनिक तिब्बत के पठार में तैनात थे और खाम्पा विद्रोहियों से लड़ रहे थे या उसकी तैयारी कर रहे थे. भारतीयों के विपरीत ऊंचे जगहों में लड़ाई का उन्हें बढिया अनुभव था. इसके अलावा तिब्बत की ओर से रसद और सैन्य आपूर्ति में ज्यादा सहूलियत होती थी. वहां का अपेक्षाकृत समतल भूभाग सड़क बनाने और सैन्य अभियान के लिए ज्यादा अनुकूल था. तमाम भौगोलिक सहूलियतें चीनियों के पक्ष में थीं. दूसरी तरफ असम से लेकर मैकमोहन रेखा तक पहाड़ की चढ़ाई काफी तीखी थी. वहां की पहाड़ियां घने जंगलों से अंटी पड़ी थी और मौसम अक्सर नम और शुष्क रहता था. भारत की अग्रिम चैकियां निराशाजनक रूप में कमजोर थीं. उनके पास आधुनिक किस्म के हथियार नहीं थे. वहां तक पहंुचने की उचित सड़क व्यवस्था नहीं थी, वे ’हवाई जहाजों से आपूर्ति पर’ पूरी तरह से निर्भर थे और आखिरी घड़ी में उन्हें हेलिकाॅप्टरों से वहां पर उतारकर इलाके का जिम्मा दिया जा रहा था.[71]

इसके अलावा भारतीय समस्या ’नेतृत्व शून्यता’ की वजह से भी और विकराल हो गई. 18 अक्टूबर को जनरल कौल को भयंकर छाती का दर्द हुआ. उन्हें आनन-फानन में दिल्ली भेजा गया और उनका कोर पांच दिन तक नेतृत्व-विहीन रहा. तब तक तवांग का पतन हो चुका था.

24 अक्टूबर को चीनियों ने अपना अभियान रोक दिया और चाउ एन लाई ने नेहरू को पत्र लिखकर कहा कि सीमा पर चल रही झड़पों को रोका जाए और ’सीमा समझौता वार्ता को फिर से शुरू किया जाए.’ अगले एक पखवाड़े में उन्होंने एक दूसरे को दो पत्र लिखे लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. चाउ ने कहा कि चीन और भारत का एक ही साझा दुश्मन है और वो ’साम्राज्यवाद’ है. वर्तमान संघर्ष के बावजूद चाउ की राय में यह संभव था कि ’दोनों देश भारत-चीन रिश्तों की गर्माहट और पुराने दोस्ताना व्यवहार को पुराने दिनों ही पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा से बीस-बीस किलोमीटर पीछे हट जाएं और लड़ाई खत्म कर लें. नेहरू के जवाब ने सार्वजनिक रूप से उनके जख्म और उनके दर्द को बयान किया. उन्होंने कहा कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मुझे किसी बात ने इतना आहत नहीं किया जितना ’इस दावे ने कि चीन शांतिपूर्वक सीमा विवाद का हल करना चाहता है’ और ’हकीकत में उसने हिंसक रूप से भारत पर हमला कर दिया.’ हाल के दिनों में भारत-चीन संबंधों को इसने ’तनातनी और शत्रुता के रूप’ में तब्दील कर दिया है. नेहरू ने लिखा कि पीकींग ने ’अपने तथाकथित सरहदी दावों को ताकत के बल पर मनवाने की सोची समझी कार्रवाई की है.’ उन्होंने लिखा कि चाउ का प्रस्ताव इस हमले से चीन को हासिल हुई उपलब्धि को बनाए रखने के प्रति कंेद्रित है. नेहरू ने समाधान के तौर पर प्रस्ताव किया कि चीनी सैनिक पूर्वी इलाके में मैकमोहन रेखा से उŸार जबकि पश्चिम में वे 7 नवंबर 1959 से पहले की स्थिति में चले जाएं और इस तरह से विवादित क्षेत्रों में पिछले तीन सालों में धीरे-धीरे जो उन्होंने सैनिक चैकियां बना रखी हैं उसे खाली कर दें.[72]

इस बीच जंग के मोर्चें पर जिन लोगों ने लापरवाही दिखाई थी उनको सजा देने का काम शुरू हो गया. भारत की कमजोरी इतने व्यापक रूप से सबके सामने आई थी कि वी.के.कृष्ण मेनन को आखिरकार रक्षामंत्रालय से हटा दिया गया (पहले उन्हें रक्षा-उत्पादन के विभाग में भेजा गया और उसके बाद उन्हें कैबिनेट से ही हटा दिया गया). मेनन की विदाई के साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों से हथियार आपूर्ति का आह्वान किया. 28 अक्टूबर को अमेरिका के राजदूत प्रधानमंत्री से मिलने आए. राजदूत ने पाया कि नेहरू ’कमजोर, टूटे हुए, आभाहीन और बूढ़े लग रहे थे. वह साफतौर से विचलित और थके हुए लग रहे थे.’ उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी देशों से किसी भी कीमत पर सैन्य सहायता चाहिए.[73] इसके तुरंत बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने जहाजों से हथियार और गोला बारूद भेजने शुरू कर दिए. फ्रांस और कनाडा ने भी हथियारों की आपूर्ति पर सहमति जताई.[74]

8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें ये आरोप लगाया गया कि चीन ने पंचशील के सिद्धांतों और भारत के ’इकतरफा दोस्ती और सदिच्छा के प्रयासों’ के साथ भारी हमला करके ’दगाबाजी’ की है. यह दर्द महसूस करने लायक है कि ’हम भारतीयों ने … जिसने उनकी दोस्ती चाही थी … और उनके मुद्दों को विश्व पटल पर जोर-शोर से उठाया था….. अब खुद ही उस देश के साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो गए हैं जो कहता हे कि वह साम्राज्यवाद के खिलाफ है.’ नेहरू ने कहा कि भले ही चीन अपने आपको एक कम्युनिस्ट देश कहे लेकिन इसने दिखाया है कि यह एक ’विस्तारवादी और साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रस्त देश है जो लगातार दूसरों पर हमला’ करता रहता है.