जगदीश्वर चतुर्वेदी

बेगैरत और बेशर्म बना देती है गाली. स्वाभिमान और इज्जत नष्ट करती है -प्रेमचंद

मथुरा में आइए और गालियों का असभ्य संसार देखिए ! मैं मथुरा में ही जन्मा, बड़ा हुआ और इस समय मथुरा में ही हूं. जो लोग सामान्य कम्युनिकेशन में गालियां देते हैं, वे न शोषित हैं, न वंचित, यहां तक कि वंचितों में परिवार के लोगों में गालियां खूब चलती हैं. दलित का घर हो या चौबे का, गाली असभ्यता है. यहां बाप अपने बेटे को गाली में सम्बोधित करके सोने से जगाता है, (अरे, सूअर कब तक सोवेगो !) दूर से बुलाता है तब भी गाली देकर बुलाता है, औरतों के साथ भी यही स्थिति है.

सभ्यता के नाते गंदी गालियां नहीं लिख रहा, पर, गाली रही है ब्रज में. लेकिन ब्रज के कवियों ने कविता लिखी, गालियां नहीं लिखीं, यहां तक कि ब्रज के दलित कवियों ने भी गालियां नहीं लिखी. समय निकालकर अष्टछाप के दलित कवियों की कविताएं पढ़ें, दलित लेखक, रैदास को पढें ! भाषा में गाली असभ्यता है और साहित्य में असभ्यता के लिए कोई जगह नहीं है. कलाएं विकसित हुई हैं असभ्यता को अपदस्थ करके. साहित्य में गाली का प्रवेश वस्तुत: लेखक के पास चयन के नजरिए के अभाव और उस पर असभ्यता के असर की सूचना है.

पुनरुत्थानवाद की खूबी है कि वह पुराने असभ्य सामाजिक रुपों, भाषिक प्रयोगों, आदतों या संस्कारों को बनाए रखता है, गालियां उनमें से एक है. पुनरुत्थानवाद के असर के कारण हिन्दी भाषी राज्यों में गालियां आज भी असभ्यता के बर्बर रुप के तौर पर बची हुई हैं और आम सम्प्रेषण का अंग हैं. हिन्दी में रैनेसां का शोर मचाने वाले नहीं जानते कि हिन्दी में रैनेसां असफल क्यों हुआ ? रैनेसां सफल रहता तो हिन्दी समाज गालियों का धडल्ले से प्रयोग नहीं करता.

बांग्ला, मराठी, तमिल, गुजराती में रैनेसां हुआ था और वहां जीवन और साहित्य से गालियां गायब हो गयीं लेकिन हिन्दी में गालियां फलफूल रही हैं. गालियां असभ्यता की सूचक हैं. जिस साहित्य और समाज में अभिव्यक्ति का औजार गाली हो वह समाज पिछड़ा माना जाएगा. गालियां इस बात का संकेत हैं कि हमारे समाज में सभ्यता का विकास धीमी गति से हो रहा है. यथार्थ की भाषिक चमक यदि गाली के रास्ते होकर आती है तो यह सांस्कृतिक पतन की सूचना है.

हिन्दी में अनेक लेखक हैं जो साहित्य में गालियों का प्रयोग करते हैं. अकविता से लेकर काशीनाथ सिंह तक के साहित्य में गालियां सम्मान पा रही हैं. गाली अभिव्यक्ति नहीं है. यथार्थ कभी गालियों के जरिए व्यक्त नहीं होता. अधिकांश बड़े साहित्यकारों ने यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए कभी गालियों का प्रयोग नहीं किया. गालियों का किसी भी तर्क के आधार पर महिमामंडन करना गलत है.

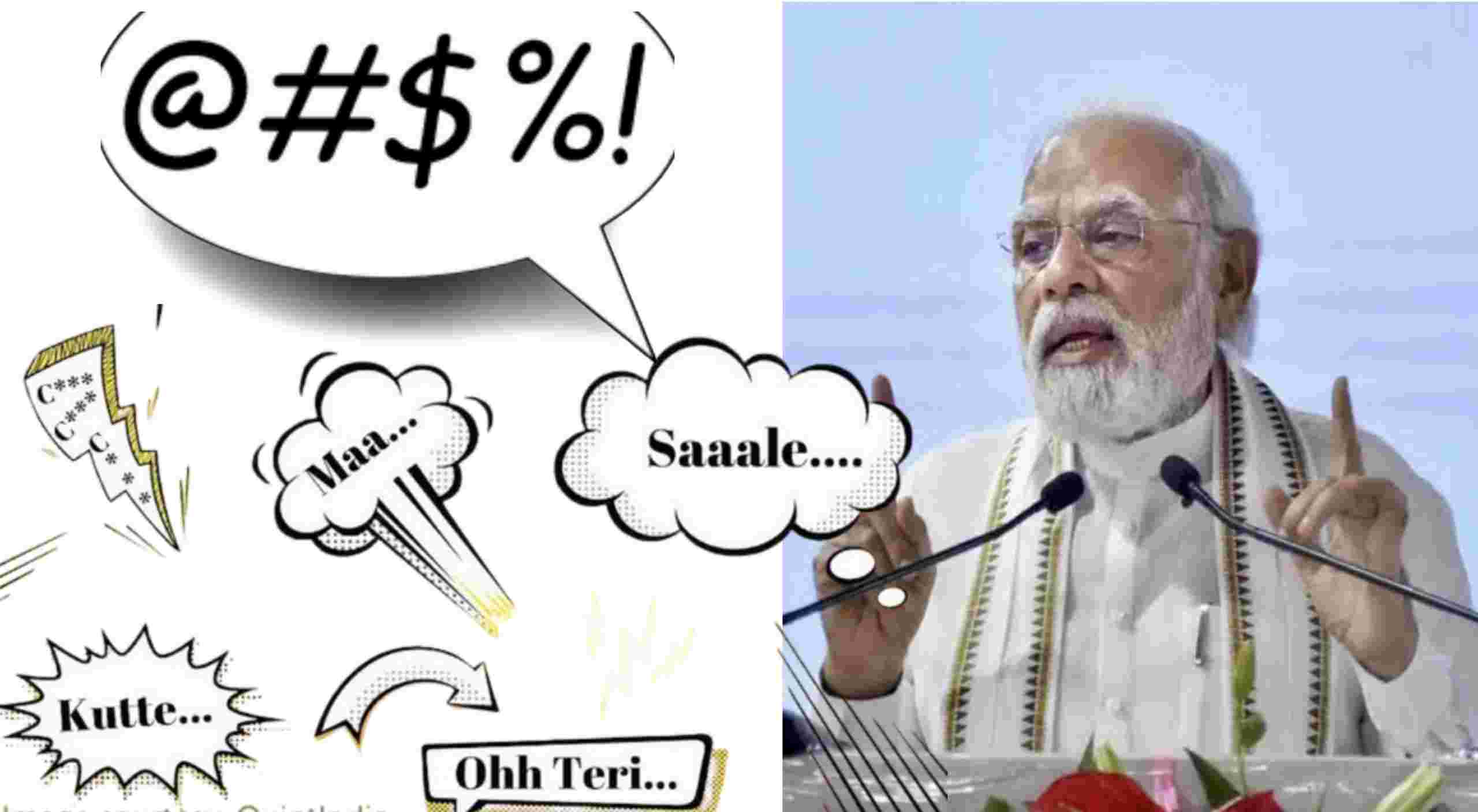

हिन्दी में कई लेखक हैं जो अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए गालियों का प्रयोग करना जरूरी समझते हैं. युवाओं में गालियों का सहज प्रयोग मिलता है. इन दिनों इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी गालियों का प्रयोग बढ़ गया है. सवाल उठता है हिन्दी समाज इतना गाली क्यों देता है ? क्या हम गालियों से मुक्त समाज नहीं बना सकते ? वे कौन सी सांस्कृतिक बाधाएं हैं जो हमें गालियों से मुक्त नहीं होने देतीं ? प्रेमचंद ने लिखा है –

‘हर जाति का बोलचाल का ढ़ंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है. अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हिन्दुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आएगा. बोलचाल की गंभीरता और सुथरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदजवानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का पक्का प्रमाण है. जितने गन्दे शब्द हमारी जबान से निकलते हैं शायद ही किसी सभ्य जाति की ज़बान से निकलते हों.’

आम तौर पर हिन्दी में पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों तक गालियों का खूब चलन है. कुछ के लिए आदत है. कुछ के लिए धाक जमाने, रौब गांठने का औजार हैं गालियां. पुलिस वाले तो सरेआम गालियों में ही संप्रेषित करते हैं. गालियों के इस असभ्य संसार को हम तरह-तरह से वैध बनाने की कोशिश भी करते हैं. कायदे से हमें अश्लील भाषा के खिलाफ दृढ़ और अनवरत संघर्ष करना चाहिए. यह काम सौंदर्यबोध के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से भी जरूरी है. इससे हम भावी पीढ़ी को बचा सकेंगे.

गालियों के प्रयोग के खिलाफ हमें खुली निर्मम बहस चलानी चाहिए. बगैर बहस के गालियां पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं. बहस से ही दिमागी परतों की धुलाई होती है. गालियां मिथ्या साहस की अभिव्यक्ति हैं. गालियां एक सस्ती, घृणित और नीच अश्लीलता है. गालियां महज यांत्रिक आघात नहीं करती. इनसे न तो सेक्सी बिम्ब उभरते हैं और न कामुक अनुभूतियां ही पैदा होती हैं. सेक्सी गालियां हमारी अरूचिकर और अस्वास्थ्यकर संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति हैं.

अश्लील गालियां और अश्लील मजाक के जरिए परपीड़न होता है. गंदे किस्से, चुटकुले, चालू अश्लील शब्द मानवीय सौंदर्य की गरिमा को कम करते हैं. मानव इतिहास आदिम शरीरक्रियात्मक मानकों को कूड़े के ढ़ेर पर फेंक चुका है लेकिन अभी भी हमारे अनेक मित्र गालियों की हिमायत कर रहे हैं. इस प्रसंग में प्रसिद्ध रूसी शिक्षाशास्त्री अन्तोन माकारेंको याद आ रहे हैं, उन्होंने लिखा है –

‘पुराने जमाने में शायद गाली-गलौज की गंदी भाषा कमजोर शब्दावली तथा मूक-निरक्षरता के लिए सहायक की तरह अपने ही ढ़ंग से काम आती थी. स्टैंडर्ड गाली की सहायता से आदिम-भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता था, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, आश्चर्य, निंदा और ईर्ष्या लेकिन अधिकांशतः यह किसी भी भावना को व्यक्त नहीं करती थी, बल्कि असम्बद्ध मुहावरों और विचारों को जोड़ने के साधन का काम देती थी.’

हमें इस सवाल पर भी सोचना चाहिए कि हिन्दी में गालियां कहां से आ रही हैं ? गालियों के मामले में हम लोकल और ग्लोबल एक ही साथ होते जा रहे हैं. जाने-अनजाने असभ्यता का विनिमय कर रहे हैं. कुछ लोग भाषा को उग्र या आक्रामक बनाने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी जनता उग्र और आक्रामक भाषा पसंद नहीं करती, वह इसे असभ्यता मानती है. गालियों से अभिव्यक्ति में पैनापन नहीं आता बल्कि असभ्यता का संचार होता है. तीक्ष्णता और अभद्रता में हमें अंतर करना चाहिए.

हमें बहस-मुबाहिसों में असभ्यता से बचना चाहिए. बहस मुबाहिसे में यदि असभ्यता आ जाती है तो फिर गालियां स्वतः ही चली आती हैं. हिन्दी में स्थिति इतनी बदतर है कि एक नामी साहित्यिक पत्रिका के संपादक आए दिन अपने संपादकीय तेवरों को आक्रामक बनाने के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करते थे. वे भाषा में तीक्ष्णता पैदा करने के लिए ऐसा करते थे लेकिन यह मूलतः असभ्यता है. हमें अभिव्यक्ति के लिए तीक्ष्णता का इस्तेमाल करना चाहिए, असभ्य भाषिक प्रयोगों का नहीं. इन जनाब के संपादकीय अनेक मामलों में अधकचरी विद्वता और अक्षम तर्कपूर्ण शैली से भरे होते थे.

हमें विचारों की तीक्ष्णता और साहित्यिक अभिव्यंजना की अभद्रता के बीच अंतर करना चाहिए. लेखन में गाली का प्रयोग एक ही साथ गलत और सही दिखता है. एक जमाने में महान रूसी लेखक पुश्किन ने तीक्ष्णता और अभद्रता के अंतर का विवेचन करते हुए लिखा था –

‘गाली कभी-कभी, निश्चय ही,बिल्कुल अनुचित है. जैसे कि आपको नहीं लिखना चाहिएः ‘यह हांफता हुआ बूढ़ा, चश्मा लगाए हुए एक बकरा है, एक कमीना झूठा है, बदकार है, बदजात है.’- ये व्यक्ति को दी गयी गालियां हैं किन्तु अगर आप चाहें तो लिख और छाप सकते हैं कि ‘यह साहित्यिक पुराना उपासक (अपने लेखों में) एक निरर्थक बकवासी है, हमेशा दुर्बल, हमेशा उकताने वाला, कष्टकर और बिल्कुल अहमक़ तक है.’, ‘क्योंकि यहां पर कोई व्यक्ति नहीं एक लेखक है.’

इसी प्रसंग में अन्तोन माकारेंको ने लिखा है –

‘हमारे देश में गाली-गलौज के शब्दों का ‘तकनीकी’ महत्व खत्म हो गया है, लेकिन भाषा में वे अभी भी मौजूद हैं. अब वे मिथ्या साहस को, ‘लौह चरित्र’ को, निर्णायकत्व, सरलता, सुरूचि के प्रति तिरस्कार को अभिव्यक्त करते हैं. अब वे एक किस्म के ऐसे नखरे हैं, जिनका मकसद सुनने को खुश करना, उनको जीवन के प्रति सुनानेवाले के साहसिक रवैय्ये और पूर्वाग्रहहीनता को दर्शाना है.’

साहित्य में गाली के पक्षधरों का मानना है पात्र यदि गाली देते हैं तो हमारे लिए उससे बचना संभव नहीं है. इस प्रसंग में यही कहना है कि गालियां साहित्य नहीं हैं. गालियां जीवन का यथार्थ भी नहीं हैं. गालियां महिलाओं का अपमान हैं और बच्चों के लिए हानिकारक हैं. गालियों के प्रति हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए. गालियों को साहित्य में रखकर हम उन्हें दीर्घजीवी बना रहे हैं. उन्हें मूल्यबोध प्रदान कर रहे हैं. विरासत के रूप में गालियां हमारे समाज और संस्कृति की गंभीर क्षति कर रही हैं. प्रेमचंद ने लिखा है –

‘गाली हमारा जातीय स्वभाव हो गयी है.’, ‘गालियों का असर हमारे आचरण पर बहुत खराब पड़ता है. गालियां हमारी बुरी भावनाओं को उभारती है और स्वाभिमान व लाज-संकोच की चेतना को दिलों से कम करती हैं जो दूसरी क़ौमों की निगाहों में ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है.’

जब कोई व्यक्ति गालियों का इस्तेमाल करता है तो पढ़ने या सुनने वाला किसी सापेक्ष शब्द को नहीं सुनता बल्कि वह गाली के जरिए उसमें अन्तर्निहित सेक्स के अर्थ तक पहुंचता है. इस दुर्भाग्य का मूल सार यह नहीं है कि सेक्स का राज पाठक या श्रोता के सामने खुल जाता है, बल्कि यह कि वह राज अपने सबसे ज्यादा कुरूप, मानवद्वेषी तथा अनैतिक रूप में उदघाटित होता है. ऐसे शब्दों का बारम्बार होने वाला उच्चारण या लिखित प्रयोग पाठक या श्रोता को सेक्सी मामलों पर अत्यधिक ध्यान देने की, विरूपित दिवास्वप्न देखने की आदत पैदा करता है. इससे लोगों में अस्वास्थ्यकर रूचियों का विकास होता है.

अधिकांश गालियां स्त्रीकेन्द्रित हैं और उनके गुप्तांगों को लेकर हैं या उसके विद्रूपों को लेकर हैं, इससे सामाजिक हिंसा में बढ़ोतरी होती है, साथ ही यह भावना पैदा होती है कि औरत इस्तेमाल की चीज है, अपमानित है, मादा है. आश्चर्यजनक बात है कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों से लेकर बड़ी कक्षाओं तक गालियों के खिलाफ कोई पाठ नहीं है. सारे देश के बुद्धिजीवी आराम से आए दिन सिलेबस बनाते हैं और पढ़ाते हैं लेकिन गालियों के बारे में कभी क्लास नहीं लेते, कभी बोलते नहीं हैं. उलटे यह देखा गया है कि जिस बच्चे को डांटना होता है उस पर गालियों की बौछार कर देते हैं.

गालियों का प्रयोग सत्य को स्थगित कर देता है. हम जब गाली देते हैं या गाली लिखते हैं तो उस समय हमारी नजर गाली पर होती है सत्य पर नहीं, हम गाली में उलझे होते हैं. गालियों के प्रयोग से वर्तमान साफ नजर नहीं आता. गालियों का प्रयोग विचारों और यथार्थ को एक नई भंगिमा में तब्दील कर देता है. एक विलक्षण किस्म के पाठ की सृष्टि करता है. वह अवधारणाओं के अर्थ और यथार्थ के अर्थ को संकुचित करता है. अर्थ संकुचन गालियों की पूर्वशर्त है. यह य़थार्थ को उसके स्रोत से काट देता है जबकि लेखक यही दावा करता है कि वह वास्तविकता दरशाने के लिए गालियों का प्रयोग कर रहा है.

गालियों के साहित्यिक प्रयोग को स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में ही पेश किया जाता है जबकि सच इसके एकदम विपरीत है. गालियों का प्रयोग अर्थविस्तार नहीं करता उलटे अर्थसंकोच करता है. जब कोई लेखक यथार्थ को गालियों में खींच लाता है तो वह यथार्थ के साथ जुड़े बुनियादी तर्कों से उसे अलग कर देता है. यथार्थ के सत्य और असत्य विकल्पों की संभावनाएं खत्म कर देता है. गालियों का प्रयोग यथार्थ की बहस को वर्तमान काल में ले आता है. अब उसके लिए वर्तमान का जीवंत यथार्थ बेमानी होता है. गालियों का प्रयोग वर्तमान यथार्थ को शरणार्थी बना देता है.

वैसे अधिकांश रचनाओं में एकाधिक अर्थ की संभावनाएं होती हैं लेकिन गाली के प्रयोग वाले अंशों में एक ही अर्थ होता है. एकाधिक अर्थ या भिन्न अर्थ की संभावनाओं को गालियां नष्ट कर देती हैं. गालियों का प्रयोग सामाजिक गैर -बराबरी को बनाए रखता है. सामाजिक हायरार्की को आप इसके प्रयोगों के जरिए अपदस्थ नहीं कर सकते. गालियों में परिवर्द्धन और सम्बर्द्धन संभव नहीं है. वे जैसी बनी थीं वैसी ही चली आ रही हैं. यह सिलसिला सैंकड़ों सालों से चला आ रहा है.

गालियों के जरिए युगीन विचारों को नहीं पकड़ सकते. हिन्दी में जिसे दिल्लगी कहते हैं वह भी गालियां है. प्रेमचंद ने दिल्लगी को गालियों से कुछ कम घृणित माना है. गालियों को उन्होंने ‘जातीय कमीनेपन’ और ‘नामर्दी’ का सबूत कहा है साथ ही इसे ‘जातीय पतन की देन’ माना है. उनके ही शब्दों में गालियां ‘जातीय पतन दिलों की इज़्ज़त और स्वाभिमान की चेतना को मिटाकर लोगों को बेग़ैरत और बेशर्म बना देती है.’ गालियां अनुभूति की शक्ति मिटा देती हैं.

हिन्दी फेसबुक में वल्गरसेंस का वही स्थान है जो समाज में कीचड़ का. दुःख कबीर के पास भी थे, अनंत दुःख थे, लेकिन कविता थी उनके पास, कीचड़ नहीं थी. कबीर ने गाली सुनी थी, योनि आदि के बारे में भी जानते थे लेकिन कभी कविता में उसे घुसने नहीं दिया. हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं.

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]