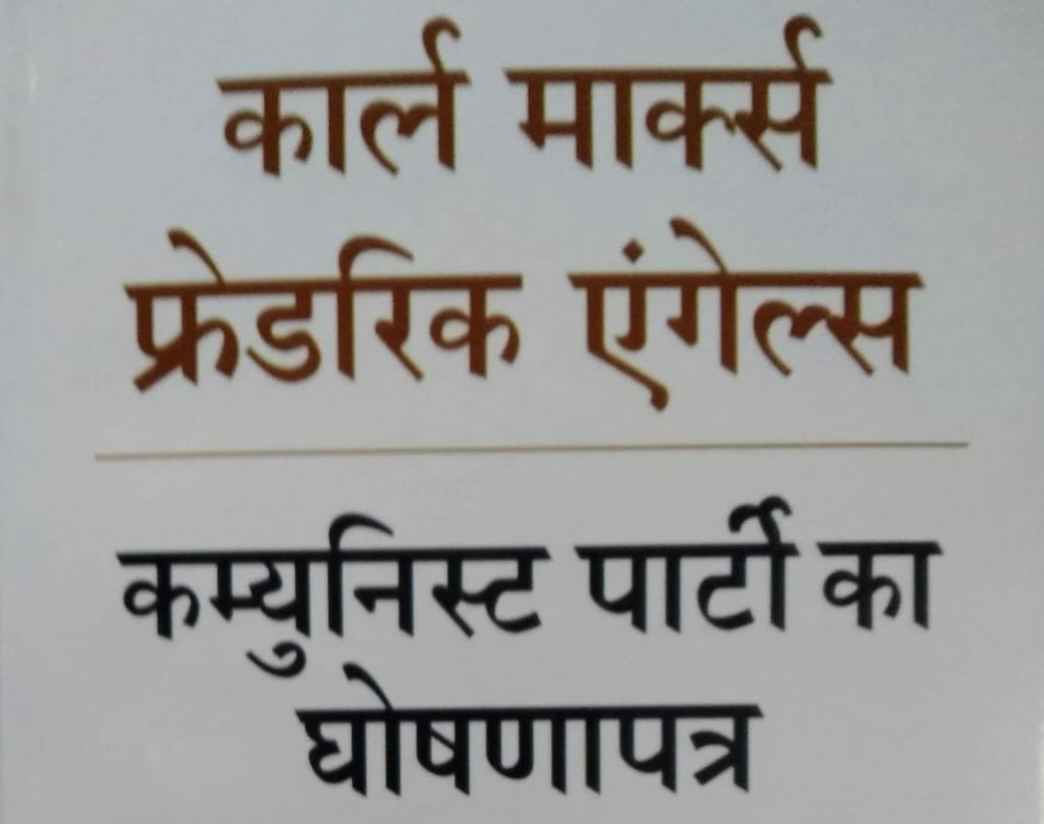

मज़दूर वर्ग के दूसरे महान शिक्षक और नेता फ्रे़डरिक एंगेल्स द्वारा प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई महान रचना ‘कम्युनिज़्म के सिद्धांत’ का एक अंश प्रकाशित कर रहे हैं ‘कम्युनिज़्म के सिद्धांत’ कम्युनिस्ट लीग के कार्यक्रम का मसौदा है, जिसे एंगेल्स ने पेरिस में लीग की जि़ला समिति के आदेश पर अक्टूबर–नवम्बर, 1847 में तैयार किया था. एंगेल्स द्वारा मार्क्स को दिए सुझाव और कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस में मार्क्स और एंगेल्स के विचारों को पूर्ण समर्थन देते हुए ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ तैयार किया गया.

घोषणापत्र लिखते समय मार्क्सवाद के संस्थापकों ने ‘कम्युनिज़्म के सिद्धांत’ में प्रस्तुत प्रस्थापनाओं में से कुछ का उपयोग किया. आम तौर पर ‘कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र’ के विभिन्न संस्करणों में ‘कम्युनिज्म के सिद्धांत’ का प्रकाशन होता रहा है – संपादक

फ्रेडरिक एंगेल्स, अन्तराष्ट्रीय सर्वहारा के दूसरे महान शिक्षक और नेता

फ्रेडरिक एंगेल्स, अन्तराष्ट्रीय सर्वहारा के दूसरे महान शिक्षक और नेता

प्रश्न 13 : नियमित रूप से सामने आने वाले इन संकटों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ?

उत्तर : पहला, अपने विकास की आरंभिक मंज़िलों में बड़े पैमाने के उद्योग ने हालांकि स्वयं मुक्त होड़ को जन्म दिया, पर अब मुक्त होड़ की परिधि उसके लिए छोटी पड़ गई है; होड़ तथा आमतौर पर अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन का संचालन बड़े पैमाने के उद्योग के पांवों में बेड़ियां बन गए हैं, जिन्हें उसे तोड़ना है तथा जिन्हें वह तोड़ देगा; बड़े पैमाने का उद्योग जब तक वर्तमान आधार पर संचालित होता रहेगा, वह हर सात साल बाद अपने को दोहराने वाली आम अव्यवस्था के ज़रिए ही ज़िंदा रह सकता है, जो हर बार मज़दूरों को कष्टों के कुंड में झोंककर ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में पूंजीपतियों को भी बरबाद कर पूरी सभ्यता को ख़तरे में डाल देता है; इसलिए या तो बड़े पैमाने के उद्योग का परित्याग करना होगा, जो बिल्कुल असंभव है, अथवा वह समाज का एक बिल्कुल नया संगठन सर्वथा आवश्यक बना देता है, जिसमें एक-दूसरे से होड़ करने वाले अलग-अलग कारख़ानेदार नहीं, बल्कि पूरा समाज एक निश्चित योजना के अनुसार तथा सबकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का संचालन करे.

दूसरा, बड़े पैमाने के उद्योग तथा उसके द्वारा संभव बनाए जाने वाले उत्पादन का असीम विकास ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, जिसमें जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं का इतना बड़ा उत्पादन होगा कि समाज का हर सदस्य अपनी सारी शक्तियों तथा योग्यताओं का पूर्णतम स्वतंत्रता के साथ विकास तथा उपयोग करने में समर्थ होगा. इस तरह बड़े पैमाने के उद्योग का वह गुण, जो आज के समाज में सारी ग़रीबी तथा सारे व्यापार संकटों को जन्म देता है, ठीक वही गुण है जो एक भिन्न सामाजिक संगठन में उस दरिद्रता को तथा इन विनाशकारी उतार-चढ़ावों को नष्ट कर देगा.

अतः यह साफ़ तौर पर सिद्ध हो जाता है :

- अब से इन सारी बुराइयों के लिए उस सामाजिक व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो मौजूदा परिस्थितियों से मेल नहीं खाती.

- इन बुराइयों को एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के ज़रिए पूरी तरह मिटाने के साधन उपलब्ध हैं.

प्रश्न 14 : यह नई सामाजिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए ?

उत्तर : सबसे पहले नई सामाजिक व्यवस्था आमतौर पर उद्योग तथा उत्पादन की सभी शाखाओं के संचालन का काम अपने बीच होड़ करने वाले अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों से छीनकर अपने हाथ में ले लेगी और फिर पूरे समाज की ओर से, यानी एक सामाजिक योजना के अनुसार तथा समाज के सभी सदस्यों की शिरकत के साथ उत्पादन की इन शाखाओं का संचालन करेगी. इस तरह वह होड़ का अंत कर देगी तथा उसके स्थान पर साहचर्य को स्थापित कर देगी. चूंकि अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा उद्योग का संचालन अवश्यंभावी रूप से निजी स्वामित्व की ओर ले जाता है और चूंकि होड़ उस तौर-तरीक़े के अलावा और कुछ नहीं है, जिससे उद्योग को अलग-अलग निजी संपत्तिधारियों द्वारा संचालित किया जाता है, इसीलिए निजी स्वामित्व को उद्योग के वैयक्तिक संचालन तथा होड़ से अलग नहीं किया जा सकता. इस कारण निजी स्वामित्व को मिटाना होगा तथा उसके स्थान पर उत्पादन के औज़ारों का समान उपयोग होगा तथा सभी वस्तुओं का वितरण समान सहमति से होगा, या तथाकथित वस्तुओं की साझेदारी होगी. निजी स्वामित्व का ख़ात्मा समूची सामाजिक व्यवस्था के रूपांतरण की, जो उद्योग के विकास से ही जन्म लेता है, सबसे अधिक संक्षिप्त तथा सबसे अधिक सामान्यीकृत अभिव्यक्ति है, इसलिए यह उचित ही है कि यह कम्युनिस्टों की मुख्य मांग बन गई है.

प्रश्न 15 : तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि निजी स्वामित्व का पहले ख़ात्मा असंभव था ?

उत्तर : बिल्कुल ठीक. सामाजिक व्यवस्था में हरेक परिवर्तन, स्वामित्व संबंधों में होने वाली हरेक क्रांति, पुराने स्वामित्व संबंधों से मेल नहीं खाने वाली नई उत्पादक शक्तियों के सृजन का अवश्यंभावी परिणाम है. स्वयं निजी स्वामित्व का भी इसी प्रकार जन्म हुआ. बात यह है कि निजी स्वामित्व हमेशा से तो मौजूद नहीं रहा है; मध्य युग के अंत के समय, जब मैन्युफ़ैक्चर के रूप में उत्पादन की नई प्रणाली चालू हुई, जिसे उस समय मौजूद सामंती तथा शिल्प संघीय स्वामित्व के अधीन नहीं रखा जा सकता था तो मैन्युफ़ैक्चर ने, जो पुराने स्वामित्व संबंधों की परिधि से बाहर निकल चुका था स्वामित्व के एक नए रूप का – निजी स्वामित्व का – सृजन किया. मैन्युफ़ैक्चर और बड़े पैमाने के उद्योग की पहली मंज़िल के दौरान निजी स्वामित्व के अलावा स्वामित्व का और कोई रूप संभव ही नहीं था. निजी स्वामित्व की नींव पर आधारित व्यवस्था के अलावा समाज की और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी. जब तक उत्पादन इतना पर्याप्त नहीं होता कि सबके लिए केवल आपूर्ति ही नहीं, बल्कि सामाजिक पूंजी की वृद्धि के लिए तथा उत्पादक शक्तियों के और आगे विकास के लिए भी वस्तुएं बेशी मात्रा में मुहैया कराई जा सकें, तब तक समाज की उत्पादक शक्तियों पर शासन करने वाला एक प्रभुत्वशाली वर्ग तथा एक ग़रीब, उत्पीड़ित वर्ग हमेशा बने रहेंगे. ये वर्ग किस तरह बनते हैं, यह उत्पादन के विकास की मंज़िल पर निर्भर करेगा. मध्य युग में, जो कृषि पर आश्रित था, हमें भूस्वामी तथा भूदास मिलते हैं, उत्तर-मध्य युग के शहर हमारे सामने शिल्प संघ के उस्ताद-कारीगर, उसके शागिर्द तथा दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर को सामने लाते हैं; सत्रहवीं शताब्दी में मैन्युफ़ैक्चरर तथा मैन्युफ़ैक्चर मज़दूर; उन्नीसवीं शताब्दी में बड़े कारख़ानेदार तथा मज़दूर सामने आते हैं. यह स्पष्ट है कि उत्पादक शक्तियां अभी तक इतनी व्यापक रूप से विकसित नहीं हो पाई थीं कि वे सबके लिए काफ़ी पैदा कर पातीं और निजी स्वामित्व को इन उत्पादक शक्तियों के लिए बेड़ियां, अवरोध बना सकतीं. परंतु अब – जबकि बड़े पैमाने के उद्योग के विकास ने पहले, पूंजी तथा उत्पादक शक्तियों का अभूतपूर्व पैमाने पर सृजन कर दिया है तथा इन उत्पादक शक्तियों को बहुत ही कम समय में अनवरत रूप से विकसित करने वाले साधन मौजूद हैं; जबकि दूसरे, ये उत्पादक शक्तियां चंद पूंजीपतियों के हाथों में संकेंद्रित हैं और उधर बहुत बड़ा जन-समुदाय अधिकाधिक संख्या में मज़दूर वर्ग की क़तारों में पहुंचता जा रहा है और उसकी हालत उसी मात्रा में और भी दयनीय तथा असह्य होती जा रही है जिस मात्रा में बुर्जुआ वर्ग की दौलत बढ़ती जाती है; जबकि तीसरे, ये शक्तिशाली तथा सुगम ढंग से विकसित होने वाली उत्पादक शक्तियां निजी स्वामित्व तथा बुर्जुआ वर्ग से इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं कि वे सामाजिक व्यवस्था के अंदर प्रचंड उथल-पुथल पैदा कर रही हैं – निजी स्वामित्व को मिटाना संभव ही नहीं, बल्कि नितांत अनिवार्य भी हो गया है.

प्रश्न 16 : क्या निजी स्वामित्व को शांतिपूर्ण उपायों से मिटाना संभव होगा ?

उत्तर : वांछनीय तो यही है और निश्चय ही कम्युनिस्ट आख़िरी लोग होंगे जो इसका विरोध करेंगे. कम्युनिस्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि षड्यंत्र निरर्थक ही नहीं, हानिप्रद तक होते हैं. वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्रांतियां जानबूझकर और मनमाने ढंग से नहीं रची जातीं, वे तो सर्वत्र और सर्वदा उन परिस्थितियों का अवश्यंभावी परिणाम थीं जो अलग-अलग पार्टियों तथा पूरे के पूरे वर्गों की इच्छा और नेतृत्व से पूर्णतः स्वतंत्र थी. परंतु वे यह भी देखते हैं कि मज़दूर वर्ग के विकास को लगभग हर सभ्य देश में बलपूर्वक कुचल दिया जाता है तथा कम्युनिस्टों के विरोधी इस तरह क्रांति को बढ़ावा देने वाले हर तरह के काम करते हैं. यदि उत्पीड़ित मज़दूर वर्ग को अंततः क्रांति में धकेल दिया जाता है तो हम कम्युनिस्ट तब मज़दूर वर्ग के ध्येय की रक्षा अपनी करनी से उसी तरह करेंगे, जिस तरह इस समय कथनी से करते हैं.

प्रश्न 17 : क्या निजी स्वामित्व को एक ही झटके में मिटाना संभव है ?

उत्तर : नहीं, यह उसी तरह असंभव है जिस तरह एक ही झटके में मौजूदा उत्पादक-शक्तियों को उतनी मात्रा में बढ़ाना असंभव है, जो समुदाय का निर्माण करने के लिए आवश्यक है. इसलिए मज़दूर क्रांति, जो सारी संभावनाओं को देखते हुए समीप आती जा रही है, मौजूदा समाज को धीरे-धीरे ही रूपांतरित कर सकेगी और वह निजी स्वामित्व को तभी मिटा सकेगी जब उत्पादन के साधनों का आवश्यक परिमाण में निर्माण हो जाएगा.

***

प्रश्न 20 : निजी स्वामित्व के अंतिम ख़ात्मे के क्या परिणाम होंगे ?

उत्तर : निजी पूंजीपति सभी उत्पादक शक्तियों, संचार के साधनों, साथ ही उत्पादित वस्तुओं के विनिमय तथा वितरण का जो उपयोग करते हैं, उसका समाज द्वारा अपने हाथों में लेना तथा उपलब्ध साधनों और समग्र रूप में समाज की आवश्यकताओं पर आधारित एक योजना के अनुसार समाज द्वारा उनका प्रबंध सबसे पहले उन कुपरिणामों का ख़ात्मा कर देंगे, जो बड़े पैमाने के उद्योग में आज अपरिहार्य हैं. संकट ख़त्म हो जाएंगे; विस्तारित उत्पादन, जिसके परिणामस्वरूप समाज की मौजूदा व्यवस्था में अति उत्पादन होता है तथा जो ग़रीबी का इतना सशक्त कारण है, तब पर्याप्त नहीं रह जाएगा और उसे आगे विस्तारित करना पड़ेगा. समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक अतिरिक्त उत्पादन अपने साथ ग़रीबी लाने के बजाए सबकी ज़रूरतें पूरी करेगा, नई ज़रूरतें और उसके साथ ही उनकी पूर्ति के नए साधन पैदा करेगा. वह और अधिक प्रगति की शर्त तथा प्रेरक शक्ति बन जाएगा, प्रगति करते समय वह पूरी सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा, जैसाकि अब तक हमेशा होता आया है. निजी स्वामित्व के जुवे से एक बार मुक्त हो चुकने के बाद बड़े पैमाने का उद्योग इतने बड़े पैमाने पर विकसित होगा कि उसके सामने उसके विकास का वर्तमान स्तर उसी तरह तुच्छ लगने लगेगा, जिस तरह हमारे ज़माने में बड़े उद्योग की तुलना में मैन्युफ़ैक्चर प्रणाली तुच्छ लगती है. उद्योग का यह विकास समाज को इतनी मात्रा में वस्तुएं मुहैया कराएगा कि वे सबकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त होंगी. कृषि भी, जिसे निजी स्वामित्व का दबाव तथा ज़मीन का विखंडन उपलब्ध सुधारों तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग करने से रोके हुए थे, नई उन्नति करेगी और समाज को प्रचुर मात्रा में उत्पाद उपलब्ध कराएगी. इस तरह समाज इतने पर्याप्त उत्पाद पैदा करेगा कि जिससे ऐसा वितरण किया जा सके, जो उसके सारे सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर दे. इससे समाज का विभिन्न विरोधी वर्गों में विभाजन अनावश्यक हो जाएगा. वह सिर्फ़ अनावश्यक ही नहीं, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत भी होगा. वर्ग श्रम-विभाजन के ज़रिए अस्तित्व में आए थे और अपने मौजूदा स्वरूप में श्रम विभाजन पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा. औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को वर्णित ऊंचाइयों तक विकसित करने के लिए यांत्रिक तथा रासायनिक साधन ही काफ़ी नहीं होंगे, इन साधनों का उपयोग करने वाले लोगों की योग्यता भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए. जिस तरह पिछली शताब्दी में बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत लाए गए किसानों तथा मैन्युफ़ैक्चर मज़दूरों को अपने जीवन का पूरा रंग-ढंग बदलना पड़ा था, और वे स्वयं बिल्कुल भिन्न प्रकार के लोग बन गए थे, ठीक उसी तरह समग्र रूप से समाज द्वारा उत्पादन का संयुक्त संचालन तथा फलस्वरूप उत्पादन का नया विकास बिल्कुल भिन्न लोगों की अपेक्षा करते हैं तथा उनका सृजन भी करेंगे. उत्पादन का संयुक्त संचालन ऐसे लोगों द्वारा – जिस रूप में वे आज हैं – नहीं किया जा सकता जिसमें हर व्यक्ति उत्पादन की किसी एक शाखा से संबंधित है, उससे बंधा हुआ है, उस द्वारा शोषित किया जाता है, जिनमें से हर एक अपनी अन्य सभी योग्यताओं को कुंठित कर अपनी केवल एक ही योग्यता का विकास करता है, जो पूरे उत्पादन की केवल एक ही शाखा अथवा एक शाखा के एक ही भाग के काम आती है. समकालीन उद्योग तक के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता कम होती जाती है. जो उद्योग पूरे समाज द्वारा संयुक्त रूप से तथा एक योजना के अनुसार संचालित होता हो, उसके लिए ऐसे लोगों की दरकार है जिनकी योग्यताओं का सर्वतोमुखी विकास हो, जो उत्पादन की समूची प्रणाली का सर्वेक्षण करने की क्षमता रखते हों. फलस्वरूप श्रम विभाजन, जिसकी जड़ें मशीनी व्यवस्था पहले ही खोद चुकी है, जो एक व्यक्ति को किसान, दूसरे को मोची, तीसरे को मज़दूर, चौथे को शेयर मार्केट का सट्टेबाज़ बनाती है, इस प्रकार पूर्णतया लुप्त हो जाएगा. शिक्षा नौजवानों को इस योग्य बनाएगी कि वे उत्पादन की पूरी प्रणाली से शीघ्रतापूर्वक परिचित हो सकेंगे, वह उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं अथवा उनके स्वयं की रुचियों के अनुसार बारी-बारी से उद्योग की एक शाखा से दूसरी शाखा में प्रवेश करने में समर्थ बनाएगी. अतः, वह उन्हें विकास के उस एकांगीपन से मुक्त कर देगी, जिसे वर्तमान श्रम विभाजन ने उन पर थोप रखा है. इस प्रकार कम्युनिस्ट ढंग से संगठित समाज अपने सदस्यों को व्यापक रूप से विकसित अपनी योग्यताओं को व्यापक ढंग से उपयोग में लाने का सुअवसर प्रदान करेगा. इसके साथ ही विभिन्न वर्ग अनिवार्यतः विलुप्त हो जाएंगे. इस प्रकार, कम्युनिस्ट ढंग से संगठित समाज, एक ओर, वर्गों के अस्तित्व से मेल नहीं खाता तथा दूसरी ओर, इस समाज का निर्माण ही इन वर्ग विभेदों को मिटाने के साधन मुहैया कराता है.

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहर तथा देहात के बीच अंतर भी इसी प्रकार विलुप्त हो जाएगा. दो भिन्न वर्गों के बजाए एक-से लोगों द्वारा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का कार्य किया जाना – भले ही विशुद्ध भौतिक कारणों से ही – कम्युनिस्ट साहचर्य के लिए एक अनिवार्य शर्त है. बड़े शहरों में औद्योगिक आबादी के जमाव के साथ-साथ कृषक आबादी का देशभर में बिखराव कृषि तथा उद्योग की अविकसित मंज़िल के ही अनुकूल है, वह आगे के विकास की, जो इस समय भी अपने को अत्यधिक प्रत्यक्ष करता जा रहा है, राह में एक बाधा है.

उत्पादक शक्तियों के समान तथा नियोजित उपयोग के लिए समाज के सभी सदस्यों का आम साहचर्य; इस हद तक उत्पादन का विकास कि वह सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सके; ऐसी अवस्था की समाप्ति, जिसमें कुछ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों की क़ीमत पर होती हो; वर्गों तथा उनके विरोधों का पूर्ण ख़ात्मा; अब तक प्रचलित श्रम-विभाजन के ख़ात्मे द्वारा, औद्योगिक शिक्षा द्वारा, गतिविधियों के परिवर्तन द्वारा, सभी के सर्जित वरदानों में सबकी सहभागिता द्वारा, शहर तथा देहात के परस्पर विलय द्वारा समाज के सभी सदस्यों की योग्यताओं का सर्वतोमुखी विकास – ऐसे हैं निजी स्वामित्व के ख़ात्मे के मुख्य फल.

Read Also –

आज अन्तराष्ट्रीय सर्वहारा के दूसरे महान शिक्षक एंगेल्स का स्मृति दिवस है

कार्ल मार्क्स की कब्र पर फ़्रेडरिक एंगेल्स का भाषण – ‘कार्ल मार्क्स : अमर रहे अमर रहें !’

अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप-डे के जन्मदाताः महान फ्रेडरिक एंगेल्स

मार्क्स के जन्मदिन पर विशेष : मार्क्स की स्मृतियां – पॉल लाफार्ज

फ्रेडरिक एंगेल्स (1858) : भारत में विद्रोह

कार्ल मार्क्स का जन्मदिन – कार्ल मार्क्स की लोकप्रियता का रहस्य

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]