हरारी एक धुर-प्रतिक्रियावादी इस्राइली प्रोफेसर है जो पश्चिमी प्रचार तंत्र द्वारा सिर्फ़ इसलिए हाथों हाथ लिया गया है, क्योंकि ‘उद्विकास और मानव जाति के उद्भव’ के स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत और वैज्ञानिक भौतिकवादी व्याख्या को कथित तौर पर खंडित करते हुए, वह नया सिद्धांत और नयी व्याख्या देने के दावे पेश करता है. लेकिन उसके सिद्धांत और उसकी स्थापनाएं इतनी भोंदी, हवाई और तथ्यों एवं तर्कों से परे हैं कि पश्चिम के गंभीर अकादमीशियन भी उसे गंभीरता से नहीं लेते.

विडम्बना यह है कि बौद्धिक कचरे और सड़क छाप लुगदी के इस उत्पादक को भारत के कई मार्क्सवादी भी ‘धरती धकेल धुरंधर विद्वान’ समझते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी प्रशंसा करते हुए लहालोट होते रहते हैं.

जाहिर है कि ऐसे लोगों ने न तो डार्विन को, न गार्डन चाइल्ड को, न मार्गन को और न ही फ्रेडरिक एंगेल्स (‘वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका’ और ‘परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्यसत्ता की उत्पत्ति’) को पढ़ा होता है और उनसे यह उम्मीद तो करना ही व्यर्थ है कि जे. डी. बर्नाल की ‘Science in History’ के 4 विशद् खंडों को भी वे पलट लिए होते !

भाषाविज्ञान के विद्वानों ने भाषा के उद्गम और मानव-विकास से उसके रिश्तों के बारे में क्या लिखा है, उसे भी पढ़ने-समझने की जहमत उन्होंने कभी नहीं उठायी. ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर मार्क्सवाद की ऐसी-तैसी करते रहते हैं और नोआ हरारी का कचरा खोमचे में सजाकर बैठ जाते हैं.

इस छोटे से लेख में हरारी की स्थापनाओं की संक्षिप्त चीरफाड़ की गयी है. लेख का एक अंश यहां ध्यानार्थ प्रस्तुत है. लेख के अगले हिस्से में हरारी द्वारा प्रस्तुत कुछ और ‘अनमोल मोतियों’ की जांच-परख की गयी है – सम्पादक

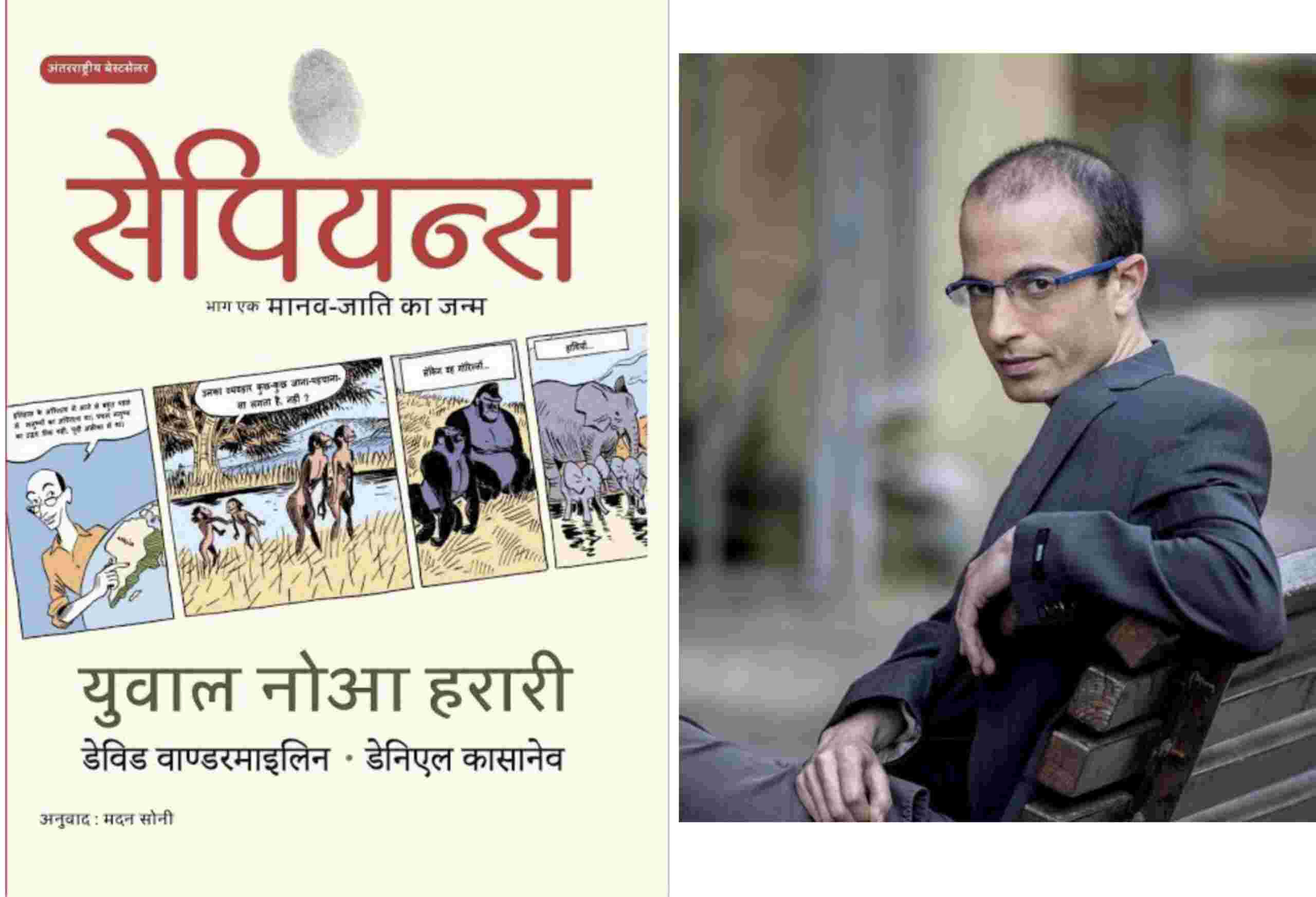

सेपियंस : युवल नोआ हरारी के प्रतिक्रियावादी बौद्धिक कचरे और सड़कछाप लुगदी को मिली विश्वख्याति !

युवल नोआ हरारी की पुस्तक ‘सेपियंस’ का नृतत्वशास्त्र, इतिहास, भाषाशास्त्र और जीव विज्ञान से कुछ भी लेना-देना नहीं है, हालांकि यह इन क्षेत्रों में नयी समझ देने का दावा करती है. यह क़िताब लुगदी साहित्य का हिस्सा है, जिसका स्तर सड़क किनारे बिकने वाली चेतन भगत की क़िताबों के बराबर है. अफ़सोस की बात है कि बहुत से प्रगतिशील लोग इस पुस्तक को इतिहास और मानव की उत्पत्ति समझने हेतु पढ़ और पढ़वा रहे हैं.

स्कूल तथा कॉलेज के छात्र अक्सर पॉपुलर विज्ञान की क़िताबों को पढ़कर विज्ञान की नयी खोजों तथा ब्रह्माण्ड के रहस्यों को जानना चाहते हैं, वे भी आजकल हरारी की क़िताब के ज़रिये विज्ञान की अधकचरी और ग़लत समझदारी बना रहे हैं. युवल नोआ हरारी विशुद्ध मूर्ख है जो विज्ञान और इतिहास के जटिल प्रश्नों के लिए चना जोर गर्म रास्ता सुझाता है. लेकिन उसकी मूर्खता भी आज एक बड़ी आबादी में विभ्रम फैला रही है और हुक्मरानों की राजनीति की ही नुमाइश करती है. हरारी की सेपियंस पुस्तक के कुछ नतीजे देखें –

‘हम दुनिया पर शासन करते हैं क्योंकि हम एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो उन चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं जो पूरी तरह से हमारी कल्पना में मौजूद हैं, जैसे कि भगवान, राज्य, धन और मानवाधिकार.

‘सेपियंस पारिस्थितिक क्रमिक हत्यारे हैं – यहां तक कि पाषाण युग के औज़ारों से भी, हमारे पूर्वजों ने कृषि के आगमन से पहले ही ग्रह के आधे बड़े स्थलीय स्तनधारियों को नष्ट कर दिया था.

‘पैसा आपसी विश्वास की अब तक की सबसे सार्वभौमिक और बहुलवादी प्रणाली है. पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर कोई भरोसा करता है.

‘साम्राज्य, मनुष्यों द्वारा आविष्कार की गयी सबसे सफल राजनीतिक प्रणाली है, और साम्राज्य-विरोधी भावना का हमारा वर्तमान युग सम्भवतः एक अल्पकालिक विपथन है.

‘पूंजीवाद महज़ एक आर्थिक सिद्धान्त न होकर एक धर्म है – और यह अब तक का सबसे सफल धर्म है.’

राज्य कल्पना है, पूंजीवाद सबसे सफल धर्म, सेपियंस (यानी हम) हत्यारे हैं, पैसा ही भरोसा पैदा करता है, साम्राज्य सबसे सफल राजनीतिक प्रणाली आदि…नतीजे पूंजीवादी व्यवस्था के चाटुकार के नतीजे हैं, जिनपर हरारी काफ़ी लन्तरानी हांकने के बाद पहुंचते हैं.

यह पुस्तक इस संकटग्रस्त पूंजीवादी शासन के शीर्ष पर बैठे बौद्धिकों की निराशापूर्ण दार्शनिक उपज का एक बेहद सस्ता संस्करण है, जो मानवता को पतनशील और जन्मजात दोषी मानती है और मौजूदा गलाकाटू प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का दोषारोपण ‘नैसर्गिक’ मानवीय गुणों में खोज लेती है.

आज के दौर में पतनशील साम्राज्यवाद के थिंक टैंक से लेकर अकादमिक जगत में समझदार प्रतिक्रियावादी बौद्धिकों से लेकर मूर्ख प्रतिकियावादी बौद्धिकों का स्पैक्ट्रम थोक भाव में ऐसे ही सड़े विचार पेश कर रहा है.

‘सेपियंस’ क़िताब की विषयवस्तु प्राक-इतिहास से मानव की आज तक की यात्रा है, जिसमें प्रतीत होता है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास पर एक विमर्श है; लेकिन वास्तव में यह राजनीतिक विमर्श है जिसका दर्शन मानवद्रोही है और विवरण इतिहास तथा विज्ञान का मिथ्याकरण करता है.

क़िताब के सन्देश का जब हम विकूटीकरण करते हैं तो यह समझ आता है कि ‘राजनीतिक तौर पर यह क़िताब मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को, जिसमें ऊंच-नीच है, शोषण-उत्पीड़न है, जो शोषक और शोषित वर्गों में बंटी है, सही ठहराने का काम करती है.

इसमें भी क़िताब कुछ नया नहीं बताती बल्कि अकादमिक और स्वतन्त्र प्रतिक्रियावादी विचारकों के घिसे-पिटे तर्कों को पुन: लोकप्रिय तरीक़े से पेश करती है.

जैविक अपचयनवाद, सामाजिक डार्विनवाद और भाववादी दर्शन की धुरी से आगे बढ़ हरारी ने इतिहास को इस प्रकार विकृत कर पेश किया है कि व्यक्तिवाद, मुद्रा संस्कृति और कुत्ताघसीटी मानवीय नैसर्गिक गुण प्रतीत होते हैं.

यह रिचर्ड डॉकिन्स, अयान रैण्ड और नीत्शे सरीखे पूंजीवादी समर्थक लेखकों के तर्कों को ही पुन: पेश करती है. हरारी का मक़सद यह सिद्ध करना है कि उदारतावादी जनवादी पूंजीवाद ही इतिहास का अन्त है और हमें जिससे डरने की ज़रूरत है वह स्वयं ख़ुद ‘हम’ ही हैं.

दोष ‘मानव’ में ही है. मानव ही आदिम पापी है. यह आदिम पाप मानव के उद्भव में खोज लिया जाता है और इस तरह युद्ध, अन्याय, बर्बरता जैसी परिघटनाएं प्राकृतिक तौर पर ही नैसर्गिक मानवीय गुण बन जाती हैं.

आज इस तरह का तर्क हॉलीवुड की फ़िल्में और सीरीज़ भी दे ही रही हैं. विज्ञान जगत की पॉपुलर क़िताबें- जो छात्रों और आम जन तक कल्पना तथा वैज्ञानिक गुत्थियों को आसान शब्दों में ले जाने का दावा करती हैं, दरअसल रहस्यवाद, धार्मिक पूर्वाग्रहों और मूर्खता को व्यापक स्तर पर फैला रही हैं. इसके साथ ही यूट्यूब पर तमाम विज्ञान प्रचारकों द्वारा विभ्रम फैलाया जा रहा है.

इतिहास की गतिकी और समाज का ठहराव ही, विज्ञान की इन पॉपुलर क़िताबों में प्रतिक्रियावादी विचारों के प्रमुख स्रोत होने का कारण है.

प्राकृतिक विज्ञान की समझदारी को, इसके विवेक और इसके प्रबोधनकारी प्रभाव को आमजन तक ले जाने का काम आज बुर्ज़ुआ वर्ग के बुद्धिजीवी कर ही नहीं सकते हैं. यह काम आज एक क्रान्तिकारी जन मीडिया का ही होगा. इसे एक ज़रूरी कार्यभार मानते हुए हम ऐसे लेख देते रहेंगे. हमारे देश में फ़ासीवादी सरकार के नेतृत्व में इतिहासबोध और वैज्ञानिक बोध पर हमला किया जा रहा है, ऐसे में यह कार्यभार और भी ज़रूरी बन जाता है.

दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम से डार्विन की उद्विकास की अवधारणा को हटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ़ शोध संस्थानों में गोबर के नाभिकीय किरणों से बचाव के गुण पर शोध को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आईआईटी खड़गपुर से निकलने वाले कैलेण्डर, मिथकों को वैज्ञानिक शब्दावली का मुल्लमा चढ़ाकर इतिहास के तौर पर पेश कर रहे हैं !

हरारी की क़िताब और वैज्ञानिक चेतना को कुन्द करने वाले पाठ्यक्रम से पैदा मानस, ऐसा ही होगा जो सत्ता की जी-हुज़ूरी कर सके. हरारी की क़िताब ऐसी अनेक लोकप्रिय विज्ञान की क़िताबों में प्रतिक्रियावादी विचारों को परोसने वाली क़िताबों में से एक है और हमारी कोशिश इस आलोचना के ज़रिये, न सिर्फ़ हरारी की मूर्खताओं का भण्डाफोड़ करना है, बल्कि सही नज़रिया रखना भी है.

‘सेपियंस’ क़िताब के 4 हिस्से हैं: संज्ञानात्मक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, मानव जाति का एकीकरण और वैज्ञानिक क्रान्ति. हरारी के अनुसार – ‘इतिहास की प्रक्रिया को तीन महत्त्वपूर्ण क्रान्तियों ने आकार दिया: संज्ञानात्मक क्रान्ति (Cognitive Revolution) ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया. कृषि क्रान्ति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी. वैज्ञानिक क्रान्ति, जो सिर्फ़ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास को ख़त्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज़ की शुरुआत कर सकती है. इन तीन क्रान्तियों ने मनुष्यों और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, यह पुस्तक इसी का क़िस्सा कहती है.’

पुस्तिका में जिस क्रम में कुतर्क गढ़े गये हैं हम उन पर सिलसिलेवार बात करेंगे. यहां हमारा मक़सद उनके हर कुतर्क का खण्डन करना नहीं है, बल्कि उनकी कुछ आम ग़लत अवधारणाओं को इंगित करना और उनका खण्डन करना भी है; क्योंकि हर पन्ने पर हरारी ने जितनी मूर्खता की है, उस पर लिखने के लिए अलग से एक पुस्तक ही लिखनी होगी.

‘संज्ञानात्मक क्रान्ति’ के नाम पर मानव उद्भव में श्रम की भूमिका पर चोट

हरारी मनुष्य की ‘संज्ञानात्मक क्षमता’ को श्रम की उपज यानी उसके इतिहास की उपज मानने की जगह, एक आकस्मिकता मानता है. हरारी के अनुसार –

‘आज हमारा बड़ा दिमाग़ अच्छा परिणाम दे रहा है, क्योंकि हम ऐसी कारें और बन्दूकें बना सकते हैं जो हमें चिम्पांजी की तुलना में बहुत तेज़ चलने में सक्षम बनाती हैं, और कुश्ती के बजाय उन्हें सुरक्षित दूरी से मार सकती हैं. लेकिन कारें और बन्दूकें एक हालिया घटना हैं. 20 लाख से अधिक वर्षों तक, मानव तन्त्रिका नेटवर्क विकसित और विकसित होता रहा, लेकिन कुछ चकमक चाकू और नुकीली छड़ियों के अलावा, मानव के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था. फिर किस चीज़ ने मानव मस्तिष्क के विकास को आगे बढ़ाया ? सच कहूं तो, हम नहीं जानते. यह प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है.’

‘हम नहीं जानते’ से आगे बढ़ हरारी भाववादी दर्शन तक पहुंच चेतना के उद्भव को आकस्मिक जैनेटिक बदलाव बताता है. यह किसी ईश्वरीय चमत्कार की तरह ही घटित होता है. यह उद्विकास की प्रक्रिया की भाववादी व्याख्या है. हरारी के अनुसार –

‘70,000 और 30,000 साल पहले के बीच के वक़्त में, सोचने और सम्प्रेषित करने के नये तरीक़ों के आविर्भाव को संज्ञानात्मक क्रान्ति (Cognitive Revolution) की संज्ञा दी जा सकती है.

‘इस क्रान्ति को किस चीज़ ने जन्म दिया ? हम निश्चित तौर पर नहीं जानते. जिस सिद्धान्त को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, वह कहता है कि आकस्मिक जेनेटिक उत्परिवर्तनों (Mutations) ने सेपियंस के मस्तिष्कों की अन्दरूनी वायरिंग को बदलकर उनको अपूर्व ढंग से सोचने और सर्वथा नयी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सम्प्रेषण करने में सक्षम बना दिया. हम इसे ज्ञान-वृक्ष परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं.’

‘ज्ञान वृक्ष परिवर्तन’ हेगेल की तरह ही इतिहास को ‘सर के बल’ खड़ा करना है. दूसरी बात, यह मनुष्य के उद्भव में श्रम की भूमिका को काट देता है और मस्तिष्क को यानी चेतना को प्रधान घोषित करता है. यह भाववादी दर्शन है.

एंगेल्स ने इसपर चोट करते हुए कहा था कि –

‘प्रथमतः मस्तिष्क की उपज लगने वाले और मानव समाजों के ऊपर छाये प्रतीत होने वाले इन सारे सृजनों के आगे श्रमशील हाथ के अधिक साधारण उत्पादन पृष्टभूमि में चले गये. ऐसा इस कारण से भी हुआ कि समाज के विकास की बहुत प्रारम्भिक मंज़िल से ही (उदाहरणार्थ आदिम परिवार से ही) श्रम को नियोजित करने वाला मस्तिष्क नियोजित श्रम को दूसरों के हाथों से करा सकने में समर्थ था.

‘सभ्यता की द्रुत प्रगति का समूचा श्रेय मस्तिष्क को, मस्तिष्क के विकास एवं क्रियाकलाप को दे डाला गया. मनुष्य अपने कार्यों की व्याख्या अपनी आवश्यकताओं से करने के बदले अपने विचारों से करने के आदी हो गये (हालांकि आवश्यकताएं ही मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित होती हैं, चेतना द्वारा ग्रहण की जाती हैं)

‘अतः कालक्रम में उस भाववादी विश्वदृष्टिकोण का उदय हुआ जो प्राचीन यूनानी-रोमन समाज के पतन के बाद से तो ख़ास तौर पर मानवों के मस्तिष्क पर हावी रहा है. वह अब भी उन पर इस हद तक हावी है कि डार्विन पन्थ के भौतिकवादी से भौतिकवादी प्रकृति विज्ञानी भी अभी तक मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट धारणा निरूपित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस विचारधारा के प्रभाव में पड़ कर वे इस में ‘श्रम द्वारा अदा की गयी भूमिका’ को नहीं देखते.’

हरारी के ‘ज्ञान वृक्ष परिवर्तन’ के आकस्मिक जेनेटिक म्यूटेशन्स की अवधारणा उद्विकास की भाववादी अवधारणा है. साथ ही यह जैविक अपचयन का ही एक संस्करण है. इस समझ के अनुसार समाज में कुछ लोग विजेता हैं जो इस सामाजिक संरचना में ऊंचे पायदान पर हैं, वहीं कुछ लोग निचले पायदान पर उनकी जैविक संरचना के कारण होते हैं. इस अवधारणा के अनुसार हमारे शरीर का आनुवंशिक तत्व जो कि DNA के रूप में मौजद होता है, यही तय करता है कि कोई मनुष्य अमीर होगा या ग़रीब.

हरारी के ‘ज्ञान वृक्ष परिवर्तन’ की उद्विकास की अवधारणा के बाद हम मानव उद्भव में श्रम की भूमिका को नकारने पर बात करेंगे. हरारी के ‘ज्ञान वृक्ष परिवर्तन’ की भाववादी अवधारणा और उसके जैविक अपचयन का आधार समझने के लिए हमें जैनेटिक म्युटेशंस और उद्विकास की प्रक्रिया को समझना होगा.

जीवन के रूपों के बदलाव को उद्विकास (Evolution) कहते हैं और यह सवाल जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है. जीवाश्म, डीएनए और क्लैडिस्टिक्स के अध्ययन से जीवन के रूपों और उनके उद्विकास के नियमों को जाना गया है.

जैव जगत में तमाम प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं और आज का जीव जगत वैसा नहीं है जैसे यह पहले था. वायरस, बैक्टीरिया, लंगूर से लेकर केकड़ा सभी प्रजातियां पहले मौजूद प्रजातियों से विकसित होकर अस्तित्व में आयी हैं. कई प्रजातियां एक ही प्रजाति से फूट कर पैदा हुई हैं, जैसे पेड़ के तने से कई शाखाएं निकलती हैं.

समुद्र की गहराई से लेकर रेगिस्तान की तपिश में जीवन अपनी विविधता के साथ मौजूद है. जीवन की इस विविधता की इकाई प्रजाति है. एक प्रजाति के जीवों के बीच भी अन्तर मौजूद होते हैं, जबकि समानता आनुवंशिकता के कारण दिखती है. समानता और अन्तर का द्वन्द्व आनुवंशिकता और अनुकूलन के द्वन्द्व के रूप में उभरकर आता है.

आज धरती पर नई प्रजातियों के साथ ही कई ऐसी प्रजातियां भी मौजूद हैं, जो बेहद पुरानी हैं और कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं. समुद्र की लहरों में बहकर आती सीपियां, जेली फिश की भिन्न प्रजातियों से लेकर गौरेया, क्यारियों में मौजूद गिरगिट और रेगिस्तान के कैक्टस अलग प्राकृतिक परिस्थिति में रहते हैं और यह अपनी परिस्थितियों को भी अलग तरीक़े से प्रभावित करते हैं.

पहले जीवन के रूपों को स्थैतिक (अपरिवर्तनीय) माना जाता था. इसे लैमार्क और डार्विन के साथ 19वीं शताब्दी के कई वैज्ञानिकों ने चुनौती दी. सबसे महत्वपूर्ण क़दम डार्विन ने उठाया और उन्होंने यह दर्शाया कि ‘जीवन के रूप बदलते हैं और यह बदलाव नियमों से बंधा है.’

डार्विन ने हर प्रजातियों में अन्तर और साथ ही एक प्रजाति के जीवों में अन्तर को रेखांकित किया. इस अन्तर को उन्होंने वैरिएशन कहा. जीव और उसके शावक में यह अन्तर कम होता है, हालांकि शावकों के बीच भी वैरिएशन मौजूद होते हैं. इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं कि जीव अपने गुण अपने शावक को देते हैं. यह प्रक्रिया भी एककोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, जैसे मनुष्य, में अलग तरीक़े से होती है.

आनुवंशिकता और वैरिएशन का द्वन्द्व ही प्रजातियों के विस्तृत जटिल झुरमुट के विकास को नियम में बांधता है. डार्विन ने पर्यावरणीय, अन्तरजातीय, सजातीय प्रतियोगिता के ज़रिये प्राकृतिक चयन को उद्विकास का आधार बताया जिसके अनुसार प्रजातियों में क्रमिक बदलाव आते हैं. हालांकि आज यह सिद्ध हो चुका है कि बदलाव सिर्फ़ क्रमिक नहीं बल्कि छलांग के रूप में भी होते हैं. साथ ही जीवों में केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोगिता भी होती है.

डार्विन ने उद्विकास के पीछे जीवन के आन्तरिक कारण को उद्घाटित किया. हालांकि डार्विन उद्विकास के पीछे कार्यरत प्रेरक शक्तियों को, ‘कार्य-कारण सम्बन्धों’ को समझने में और कुल मिलाकर पद्धति में यान्त्रिक/अधिभूतवादी रहते हैं. लेकिन डार्विन का योगदान यह रहा कि उन्होंने जीवन के विकास में किसी भी दैवीय शक्ति के लिए, हमेशा के लिए दरवाज़ा बन्द कर दिया ! इस दरवाज़े को ही हरारी फिर से खटखटा रहा है.

आगे बढें, हर प्रजाति का हर जीव एक-दूसरे के अधिक समान होता है और दूसरी प्रजाति के जीव से अधिक असमान होता है. इस समानता और अन्तर का मापक जीन ही होता है.

इन समानताओं और अन्तरों की एकता ही जीवन को व्याख्यायित करती है. जीन क्या होते हैं ? DNA की चोटीनुमा गुथी-बुनी संरचना में शुगर बेस यानी न्युक्लियोटाइड के अनुक्रम को ही जीन कहते हैं. डीएनए हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद होता है. नये जीव की जैनेटिक संरचना दो भिन्न जैनेटिक संरचना के जीवों के प्रजनन के दौरान बदलती है.

यह बदलाव जीव के भीतर की कोशिकाओं में बदलाव के ज़रिये भी हो सकता है. इसे जैनेटिक म्युटेशन कहते हैं. अगर म्युटेशन बेहद अधिक हो जाए तो यह कैंसर का कारण बनता है. प्रजनन के अलावा जैनेटिक संरचना में बदलाव यानी म्युटेशन का घटित होना, एक जटिल प्रक्रिया है.

परन्तु क्या जीवन के रूपों का विकास केवल जीन तय करते हैं ? नहीं, जीन जीव के शरीर की संरचना को बाह्य परिस्थितियों से गुथ-बुनकर आकार देता है. यही जीव के चरित्र में अभिव्यक्त होता है मसलन आंख का रंग, बालों का रेशमी या घुंघराला होना….यह हर जन्तु को दूसरे से अलग करता है.

परन्तु एक बात साफ़ है कि केवल जीन यह नहीं तय करते कि जन्तु की शारीरिक बनावट कैसी होगी बल्कि यह पर्यावरण या बाह्य परिस्थिति भी तय करती है. जो जीव दी गयी परिस्थिति में ‘फिट’ होगा, वह जीवित रहता है और उनका ही ‘प्राकृतिक चयन’ हो सकता है. यानी जीन का चुनाव भी बाह्य परिस्थितियों द्वारा होता है.

जीव जगत की इस अवधारणा को ही ‘सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट’ कहते हैं. जो जीव दी गयी परिस्थिति में ‘फिट’ होगा, वह जीवित रहता है और उनका ही ‘प्राकृतिक चयन’ हो सकता है. यह भी दो स्तर पर सटीक नहीं है : एक यह कि जीव जगत में भी केवल प्रतिस्पर्द्धा नहीं बल्कि सामंजस्य भी होता है.

दूसरा यह कि एक जीव केवल पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है बल्कि यह पलटकर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है. यानी प्रकृति ही ‘चयन’ नहीं करती बल्कि जीव भी ‘चयन’ करते हैं.

इस प्रकार यह हरारी की भाववादी अवधारणा की धज्जियां उड़ा देता है क्योंकि यह जीवन के रूपों के विकास की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या है.

जैनेटिक म्यूटेशन्स ‘शून्य’ में और ‘आकस्मिकता’ से नहीं घटित हाते हैं. भौतिक जगत की अनिवार्यता ही ‘आकस्मिकता’ में अभिव्यक्ति पाती है. यह अनिवार्यता जीव, उसकी जैनेटिक संरचना तथा उसके पर्यावरण की अन्तरक्रिया है. यही हरारी के आकस्मिक म्युटेशंस की भाववादी अवधारणा का खण्डन है.

जीव जगत और मानव जगत में अन्तर है कि मानव उत्पादन कर सकता है जबकि जीव जगत के अन्य जन्तु प्रकृति का उपभोग करते हैं. उत्पादन करने वाले समाज में प्रकृति के वे नियम काम नहीं करते जो जंगल में धूप के लिए प्रतिस्पर्द्धा करने वाले पेड़ों तथा सीमित संसाधनों पर जीवित रहने वाले जीवों के बीच होगा.

मानव समाज में उत्पादकता एक सामूहिक व्यवहार है जो कि सामंजस्य से ही सम्भव हो सकता है. यहां उपयुक्तम की उत्तरजीविता लागू नहीं होती है. मानव समाज में अमीर और ग़रीब होना उत्पादन पद्धति से तय होता है न कि मानव की जैविक संरचना से.

दूसरी बात यह कि मानव, मानव सामाजिक तौर पर बनता है. जन्मजात प्रतिभा की अवधारणा कोरा बकवास है. प्रतिभा पैदा नहीं होती बल्कि सामाजिक तौर पर विकसित होती है.

इसका मतलब यह नहीं कि दो मनुष्य समान होंगे परन्तु उनका शारीरिक रूप क्या होगा यह उनकी जैनेटिक संरचना अकेले निर्धारित नहीं करती. जन्म ले चुके शिशु की शारीरिक संरचना भी उसकी प्रतिभा को तय नहीं करती. यह हर व्यक्ति की जीवन-प्रक्रिया के बहुआयामी अन्तरविरोधों से निर्धारित होती है.

बहरहाल हम वापस मुख्य चर्चा के दूसरे पहलू पर आते हैं.

उत्पादन करने वाला मानव प्रकृति को बदल देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है. ऐतिहासिक तौर पर मानव श्रम के ज़रिये ख़ुद को गढ़ता है. यह कथन कोई साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि यह समझाता है कि ‘निश्चित ही जैनेटिक बदलाव ही कारण रहे हैं, जो कि मानव के भी उद्विकास को तय करते हैं; परन्तु यह जिन परिस्थितियों में या बाह्य पर्यावरण में कार्यरत हैं, वह मानव श्रम द्वारा ही तय होता है !

मानव का उद्भव लैमार्क की तरह गर्दन ऊंची करने वाले जिराफ़ के रूप में नहीं, बल्कि श्रम करने वाले मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण की मध्यस्तता में उद्विकास हुआ है. कबीलाई समाज में एक लम्बे समय तक जीव की अनिश्चितताओं के बीच मृत्यु दर अधिक होती थी और एक लम्बी प्रक्रिया में श्रम करने के लिए उपयुक्त होने वाले हाथ वाले हमारे पुरखे ही ‘चयनित’ होते रहे. लेकिन यह प्रक्रिया कोई गलाकाटू प्रतिस्पर्द्धा के रूप में नहीं घटती है. हाथ श्रम का उत्पाद भी है और उसका अंग भी.

आज वैज्ञानिक शोध यह सिद्ध करते हैं कि मानव के हाथ और अन्य प्राइमेट्स के हाथों में अन्तर, बनावट से अधिक तन्त्रिकाओं के विकास का है. मानव का हाथ उसकी चेतना से जुड़ा हुआ है. मनुष्य की मेहनत ने ही मनुष्य को गढ़ने का काम किया है. यह उसका सामाजिक व्यवहार था जो उसके शरीर को गढ़ रहा था.

परन्तु हरारी मानव के मानव बनने के लिए ज़िम्मेदार-श्रम की प्रक्रिया- को ग़ायब कर देता है. वह मानता है कि मनुष्य का दौ पैरों पर खड़ा होना, उसके हाथों का आज़ाद होना, बुनियादी औज़ार बनाना आदि मानव मष्तिष्क को नहीं गढ़ते हैं बल्कि यह ‘ज्ञान वृक्ष परिवर्तन’ यानी ‘आकस्मिक जेनेटिक म्यूटेशन्स’ से होता है.

यह मानव उद्भव की लम्बी प्रक्रिया को धता बताना है. आइये इस पर चर्चा कर लें.

इंसान के पूर्वजों से, इंसान ने काफ़ी हद तक शारीरिक विशेषताएं तथा गुण हासिल कर लिए थे, जो उसके विकास के लिए ज़रूरी थे. विकास मुख्यतः पेड़ों को छोड़ कर उनके ज़मीन पर जाने से हुआ. ज़मीन पर उसके हाथ आज़ाद हो गये थे. आंख और हाथों के बीच का भी बेहतर समन्वय विकसित हुआ, जिससे वस्तुओं को छूने, आकार समझने व पकड़ने में आसानी हो गयी.

उसकी आंखें अब आसानी से दूरी माप सकती हैं और जटिल दिमाग़ व तन्त्रिका तन्त्र के कारण ही किसी वस्तु को हाथों में महसूस कर सकती है व आंखों द्वारा बनाए चित्र से मिलान कर सकती है.

यही वह भौतिक ज़रूरत है जो इंसान को औज़ार बनाने के लिए चाहिए ! औज़ार के साथ-साथ भाषा का उद्भव भी बेहद ज़रूरी था क्योंकि बिना एक-दूसरे से अनुभव साझा किए. इंसान, औज़ार जैसी रचना उस समय नहीं कर सकता था. यह चेतना का विकास ही इंसान को जानवरों से अलग करता है.

कुछ वानर भी औज़ारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परन्तु उनका यह इस्तेमाल बेहद सीमित होता है और ये जानवर किसी भी काम को करते हुए महज़ अपने दैनिक जीवन को जीते हैं और इन कार्यों को स्वभावतः व आदतन करते हैं, जैसे इंसान का बच्चा रोता है या आंखें झपकाता है, या जैसे दिल धड़कता है.

घोंसला, छत्ता, शहद, बांध, नाली से लेकर लोज तक बनाने वाले इंसान, जानवरों से अलग होते है क्योंकि इंसान इन सभी कार्यों को पूर्वकल्पित योजना बनाकर अंजाम देता है, यानी काम से पहले काम का विचार मौजूद होता है. इस प्रक्रिया को ही श्रम कहा जाता है.

यह निश्चित ही इंसान का श्रम था, जिसने इंसान को इंसान बनाया. श्रम यानी वह क्रिया, जिसमें इंसान अपनी मेहनत के उत्पाद की किसी न किसी हद तक पूर्वकल्पना करता है. श्रम ही वे अन्य चीज़ें पैदा करता है जो भौतिक तौर पर इंसान और जानवरों के बीच अन्तर पैदा करता है. गॉर्डन चाइल्ड के शब्दों में ‘इंसान ने ख़ुद को बनाया है !’

यह लैमार्क की पद्धति से, चरित्र की आनुवांशिकी के हासिल किये जाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि श्रमशील मानव का एक प्रक्रिया में चुना जाना था. 35 लाख साल पुराने हमारे पुरखे- आस्ट्रेलोपिथेकस आफ्रेनस- के जीवाश्म से यह पता चलता है कि उसके मष्तिष्क का आकार अभी केवल 400 मिलीलीटर था. अफ़्रीका में मिला ‘लुसी’ का जीवाश्म इसकी ताकीद करता है.

इस वक़्त मानव ने अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया था, हालांकि अभी तक उसने औज़ार बनाने नहीं शुरू किए थे. 25 लाख साल पहले मानव ने औज़ार का इस्तेमाल शुरू किया. यही वह क़दम है जो मानव को जीव जगत से अलग कर देता है. रिचर्ड लिकी बताते हैं कि –

‘अफ़्रीका के जीवाश्मों से पता चलता है होमिनिड, आकार में वानर जैसे थे. सम्भवतः होमिनिड अपने वानर रिश्तेदारों से बहुत अलग थे क्योंकि वे दो पैरों पर भी चल रहे थे; लेकिन उनकी जीवनशैली जैसी भी हो परन्तु ऐसा नहीं लगता कि उन्हें एक विस्तारित मस्तिष्क की ज़रूरत थी. 20 लाख साल पहले तक ही होमो हैबिलिस का पुख़्ता सबूत मिलता है, जिसकी कपाल क्षमता 800 मिलीलीटर के क़रीब थी.

‘इस प्राणी का मस्तिष्क लुसी से लगभग दोगुना बड़ा था, लेकिन कद में कोई बड़ा नहीं था. होमिनिड विकास में अगला क़दम, होमो इरेक्टस ने और भी बड़ा मस्तिष्क विकास दिखाया, जो 1000 मिलीलीटर तक पहुंच गया.’

होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस तक और उसके आगे आधुनिक मानव तक औज़ार बनाने की क्षमता विकसित होती चलती है और उसका मष्तिष्क भी. उन्नत चेतस क्षमता, श्रम की प्रक्रिया से विकसित होती है, जिसकी ताकीद उन्नततर होते औज़ार करते हैं.

युवल नोआ हरारी ने बड़ी ही चालाकी से ‘इस प्रक्रिया’ का जैविक अपचयन कर दिया है. इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने मनुष्य के मनुष्य बनने की प्रक्रिया के भौतिक आधार को ही पूरी तरीक़े से ग़ायब कर दिया है. मनुष्य के मनुष्य बनने की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख भूमिका श्रम की रही है.

उसने श्रम की प्रक्रिया में औज़ार बनाने की जो क्षमता हासिल की, उसके ज़रिये ही मनुष्य का ‘हाथ’ मुक्त हुआ, और हाथों की गति की प्रक्रिया में उसके मस्तिष्क का विकास हुआ.

एंगेल्स लिखते हैं कि –

‘किसी भी वानर के हाथ, पत्थर की भोंडी छुरी भी आज तक नहीं गढ़ सके हैं. अतः आरम्भ में वे क्रियाएं अत्यन्त सरल रही होंगी, जिन के लिए हमारे पूर्वजों ने ‘वानर से नर में संक्रमण’ के हज़ारों वर्षों में अपने हाथों को अनुकूलित करना धीरे-धीरे सीखा होगा.

‘फिर भी निम्नतम प्राकृत मानव भी वे प्राकृत मानव भी जिनमें हम अधिक पशुतुल्य अवस्था में प्रतिगमन तथा उसके साथ ही साथ शारीरिक अपह्रास का घटित होना मान ले सकते हैं, इन अन्तर्वर्ती जीवों से कहीं श्रेष्ठ हैं !

‘मानव हाथों द्वारा पत्थर की पहली छुरी बनाए जाने से पहले, शायद एक ऐसी अवधि गुज़री होगी जिस की तुलना में ज्ञात ऐतिहासिक अवधि नगण्य सी लगती है.

‘किन्तु निर्णायक पग उठाया जा चुका था ! हाथ मुक्त हो गया था और अब से अधिकाधिक दक्षता एवं कुशलता प्राप्त कर सकता था. तथा इस प्रकार प्राप्त उच्चतर नमनीयता वंशागत हेती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती थी. अतः हाथ केवल श्रमेन्द्रिय ही नहीं हैं, वह श्रम की उपज भी है.

‘श्रम के द्वारा ही, नित नयी क्रियाओं के प्रति अनुकूलन के द्वारा ही, इस प्रकार उपार्जित पेशियों, स्नायुओं- और दीर्घतर अवधियों में हड्डियों-के विशेष विकास की वंशानुगतता के द्वारा ही, तथा इस वंशागत पटुता के नए, अधिकाधिक जटिल क्रियाओं मे नित पुनरावृत्ति के द्वारा ही मानव हाथ ने वह उच्च परिनिष्पन्नता प्राप्त की है, जिस की बदौलत राफ़ायल की सी चित्रकारी, थोर्वाल्दसेन की सी मूर्तिकारी और पागनीनी का सा संगीत आविर्भूत हो सका !’

यह मानव उद्भव की भौतिकवादी व्याख्या है. उद्विकास तथा मानव उद्भव की यह भौतिकवादी व्याख्या ही हरारी का निशाना है. हरारी की पुस्तक की संज्ञानात्मक क्रान्ति (Cognitive Revolution) की मुख्य धुरी यही है.

(अगले हिस्से में हम हरारी द्वारा ज्ञान सिद्धान्त, दिमाग़ कैसे बना, जैविक अपचयन से सामाजिक डार्विनवाद में छलांग तथा भाषा विज्ञान के साथ की गयी तोड़-मरोड़ की पड़ताल करेंगे.)

- सनी

मुक्तिकामी, सितम्बर-अक्टूबर 2023

Read Also –

डार्विन का विकासवाद सिद्धांत : विज्ञान बनाम धर्म

वानर के नर बनने में श्रम की भूमिका : मनुष्य के हाथ श्रम की उपज हैं

चार्ल्स डार्विन : धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता महामानव

स्युडो साईंस या छद्म विज्ञान : फासीवाद का एक महत्वपूर्ण मददगार

फासीवादी व्यवस्था को भारत में स्थायित्व प्रदान करने के लिए धर्म और छद्म राष्ट्रवाद से बेहतर और क्या हो सकता है ?

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]