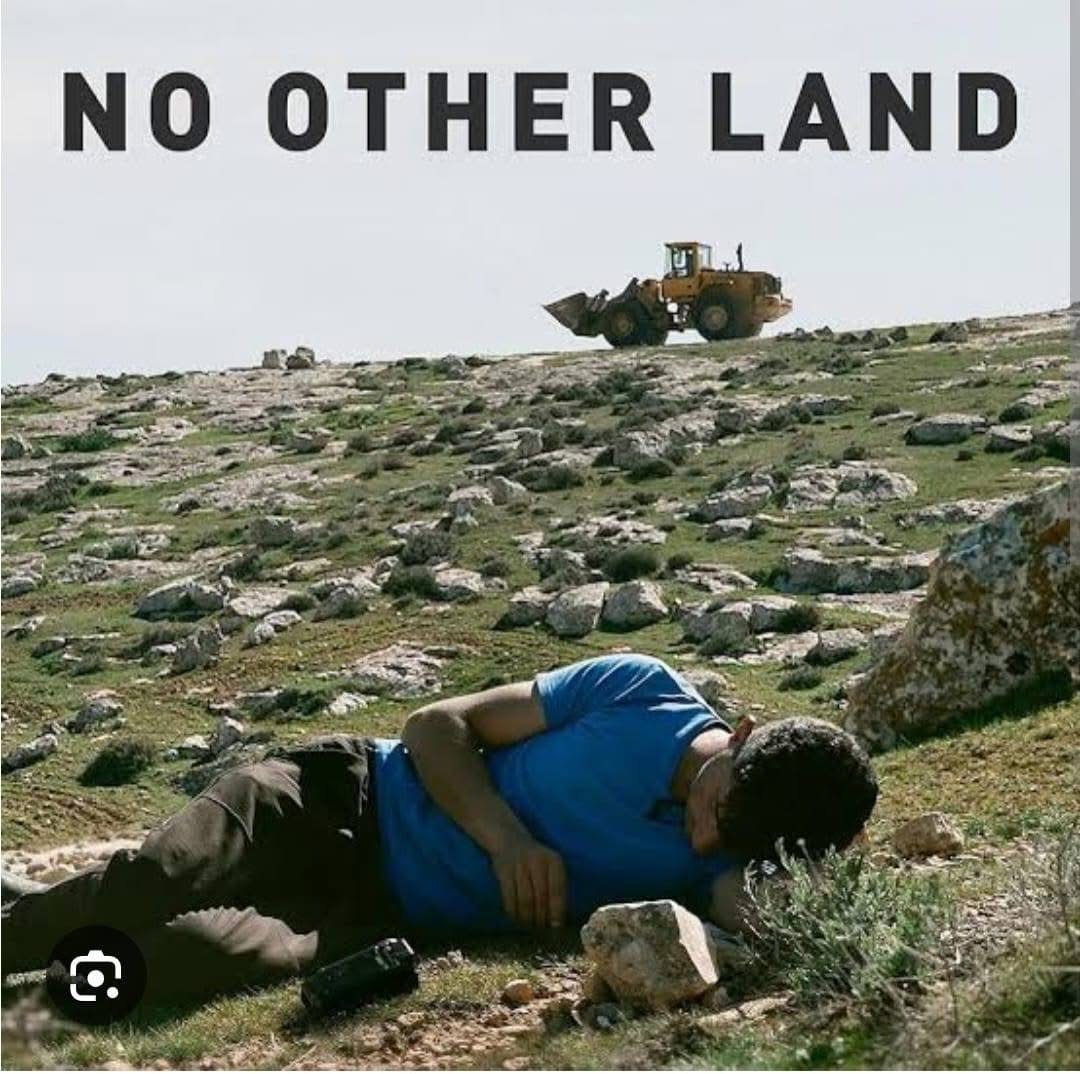

तानाशाहों को हमेशा लगता है कि कला जैसे उनके लिए काल बन कर आ रही है. इसलिये वे जब-तब कभी कलाकार पर तो कभी उसके काम पर हमला बोलते रहते हैं. पूरब से पश्चिम तक मामला एक सा ही है. तभी तो तीन सप्ताह पहले ऑस्कर से सम्मानित बेस्ट डॉक्यूमेंटरी ‘नो अदर लैंड’ के चार निर्देशकों में से एक हमदान बलाल पर सोमवार को उन्हीं के गांव में इज़रायली सेना का हमला हो गया. अगले दिन जब उन्हें रिहा किया गया तब उनके सर और शरीर पर चोटों के निशान थे.

‘नो अदर लैंड’ के चार निर्देशकों में से दो फ़िलीस्तीनी हैं और दो इज़राइली. चार सह-निर्देशकों- बासल अद्रा, हमदान बलाल, युवाल अब्राहम और राहेल सोर की बनाई पहली ही डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता है और पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई है. ‘नो अदर लैंड’ डॉक्यूमेंट्री के ज़रिये इन चारों का मकसद था कि साथ में उनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी; और ऐसा हुआ भी.

ऑस्कर समारोह में जब इज़रायली पत्रकार युवाल अब्राहम ने अपने फ़िलीस्तीनी सह-निर्देशक बासल अद्रा की ओर देख कर कहा- ‘जब मैं बासल को देखता हूं, तो मुझे अपना भाई दिखाई देता है, लेकिन हम समान नहीं हैं. हम एक ऐसे शासन में रहते हैं जहां मैं तो आज़ाद हूं, नागरिक कानून के अधीन हूं लेकिन बासल सैन्य कानूनों के अधीन है जो उसके जीवन को आए दिन नष्ट करते रहते हैं और वह कुछ नहीं कर सकता.’

इस बयान ने अभी एक साथ मज़बूत आवाज़ की पैरवी की ही थी कि बलाल पर हमला हो गया और वह चीखता रहा कि ‘मैं मर रहा हूं.’ ये ताकतें ‘नो अदर लैंड’ को रिलीज़ होने भी नहीं दे रहीं और ओटीटी मंच इसे हटाने पर मजबूर कर दिए गए हैं.

दरअसल ‘नो अदर लैंड’ वेस्टलैंड के एक हिस्से मसाफिर (मुसाफ़िर) यत्ता के गांवों की कहानी है जहां बासल अद्रा पैदा हुआ है. दुनिया के नक़्शे पर यह जगह मौजूद है जो सात-आठ गांवों से मिलकर बनी है. इज़राइल की सेना इस जगह को फौज के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है. वह इस रास्ते में आने वाले सभी घरों और स्कूलों को बुलडोज़ कर रही है. पूरी डाक्यूमेंट्री में सेना के बुलडोज़र घर-स्कूल ढहाते नज़र आते हैं.

घर गिरने के बाद बासल का परिवार गुफ़ाओं में रहने के लिए मजबूर हो जाता है. विरोध करने पर उसके चाचा को घायल कर दिया जाता है. वह अस्पताल में ज़िन्दगी और मौत के बीच संघर्षरत है. बासल के पास एक कैमरा है और वह सब कुछ शूट करता है. ऐसा लगता है जैसे सेना के हथियार का सामना वह अपने कैमरे से ही कर रहा है. उसका एक ही मक़सद है कि उसके इलाके की तकलीफ़ दुनिया तक पहुंचाए. आखिर यह उसकी ज़मीन है और उसके पुरखे यहां 1830 से रहते आए हैं.

इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सप्रमाण जानकारी दी है कि वे उनके कब्ज़े से पहले यहां रहते आए हैं. धीरे-धीरे ही सही उनकी अवाज़ को इंटरनेट पर बल मिलता है. एक समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी मसाफिर (मुसाफ़िर) यत्ता आते हैं. फिर वह सड़क नहीं टूटती, मकान खड़े रहते हैं. कुछ दिनों बाद फिर वही भय के हालात बन जाते हैं.

डॉक्यूमेंट्री में बासल की मां भी हैं, जो खुद कभी एक्टिविस्ट रही हैं, लेकिन बासल की हताशा और हालात से दुखी हैं. वह दोहराती है कि हमें भी अपनी पहचान चाहिए, हमारे बच्चों को क्यों अच्छी ज़िन्दगी बसर करने का हक़ नहीं ? दरअसल बासल ने क़ानून की पढ़ाई की है लेकिन आर्थिक हालात इस क़दर खस्ता हैं कि काम के कोई अवसर नहीं हैं.

ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात इजराइली पत्रकार युवाल अब्राहम से होती है जो सेना के उत्पीड़न को रिपोर्ट करता है. वह फिल्म में भी उसी बात का ज़िक्र करता है जो उसने ऑस्कर के मंच से कही थी कि ‘मैं आज़ाद नागरिक हूं तो मेरा भाई बासल क्यों नहीं ?’ युवाल से बासल पूछता है –

-आप कौन हैं ?

-मैं पत्रकार हूं.

-आप अरेबिक हैं ?

-नहीं, इजराइली हूं.

-क्या सच ?आप क्या मानव अधिकार वाले हो ?

-हां कुछ ऐसा ही..

-क्या आपको लगता है आपका देश सही कर रहा है?

-नहीं, मुझे लगता है यह जुर्म है.

सच कहा जाए तो ‘नो अदर लैंड’ दुनिया के अपनी ज़मीन से बेदखल कर शरणार्थी बनाए गए तमाम लोगों की कहानी होने के साथ यह इस बात को भी प्रभावी तरीके से बताती है कि लड़ाई जिसके नाम पर लड़ी जा रही है, वे उन हुक्मरानों के साथ नहीं हैं. तभी तो सेना का नुमाइंदा जब युवाल से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो ? इनका साथ क्यों दे रहे हो ? तब युवाल कहता है क्योंकि यह सब तुम मेरे नाम पर कर रहे हो, ‘नॉट इन माय नेम.’

उम्मीद जगाने वाली बात तो यह भी है कि फ़िलिस्तीन की तकलीफ़ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ देने वाले कोई और नहीं बल्कि यहूदी हैं. आपको याद होगा कि एक इज़रायली फिल्म निर्देशक नदाव लैपिड साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय गोवा फिल्म फेस्टिवल में भारत आए थे और उन्होंने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ‘वल्गर प्रोपेगेंडा’ यानी अश्लील प्रचार कहा था.

इज़राइली फिल्म निर्देशक की इस टिप्पणी से भारत में तूफ़ान आ गया था क्योंकि यह आलोचना सरकारी मंत्री के सामने हुई थी और नरेंद्र मोदी सरकार ने इस फिल्म के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. लैपिड बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक हैं जिनकी फ़िल्में बर्लिन और कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड हासिल कर चुकी हैं. उनकी फ़िल्म सिनोनिम्स (पर्यायवाची) को प्रतिष्ठित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

सिनोनिम्स लैपिड की लगभग आत्मकथात्मक फिल्म है. कथानक का युवा सैनिक इज़राइल में जन्मा ज़रूर है लेकिन वह वहां से भागना चाहता है. वह फ्रांस पहुंचता है. यह दुनिया उसे खुला और उदार महसूस कराती हुई. वह कल्पना करता है कि वह जन्मा चाहे इज़राइल में हो, लेकिन फ्रांस का नागरिक बनना चाहता है. मरना भी वहीं चाहता है ताकि उसका पुनर्जन्म फ्रेंच नागरिक के रूप में हो.

उसे यह भी लगता है कि इज़राइल एक ख़राब और घिनौनी परिकल्पना पर बना दिया गया देश है. एक ऐसा देश जिसकी ऊर्जा में कुछ कमी है. जिसकी ज़िंदादिली ग़ायब है.

‘नो अदर लैंड’ भी बर्लिन फिल्म से सम्मानित होकर ऑस्कर हासिल कर चुकी है लेकिन शांति का संदेश दोनों ओर के स्वार्थी तत्वों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है. फिल्म बनाने वालों पर हमले हो रहे हैं. दुनिया के इन लोगों के लिए स्कूल और अस्पतालों से ज़्यादा ज़रूरी सैनिक अड्डे हैं तभी तो हमदान बलाल पर रमज़ान के महीने में अफ़्तार के समय हमला कर दिया जाता है. वह उस दिन मसाफ़र यत्ता में अपने परिवार के साथ था.

मसाफिर यत्ता गाज़ा में नहीं है, यह वेस्टलैंड में है जहां शासन के लिए इजराइल के मातहत स्थानीय सदस्यों को चुना जाता है फिर भी वहां हिंसा और रक्तपात है. जब आधुनिक समय के महान मसखरे चार्ली चैपलिन की मूक फिल्मों को ही तमाम देशों की सरकारों ने नहीं छोड़ा तो फिर यह तो एक गंभीर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं और सवाल पूछते हैं कि हमारे गांव में इजराइली कारें पीले रंग की और फ़िलीस्तीनियों की हरे रंग की क्यों हैं ?

हरी कारें वेस्ट बैंक से बाहर नहीं जा सकती, पीली जा सकती हैं. दोनों ही रंगों पर नियंत्रण इजराइल का है. पूरी दुनिया को यूं बांटकर क्यों रखा गया है ? बहरहाल, इस डॉक्यूमेंट्री का बनना हालात में बड़ा हस्तक्षेप है और नागार्जुन की कविता ‘शासन की बन्दूक’ की अंतिम पंक्तियों की तरह ही उम्मीद से भर देता है –

जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक

बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक

- वर्षा भम्भाणी मिर्ज़ा

Read Also –

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लॉग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लॉग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]