संघियों का शगल है नफ़रत पैदा करने के लिए नये नये तरीक़ों को ईजाद करना. नफरत उसकी जीवन शक्ति है. नफ़रत के बग़ैर वह जी नहीं सकता. इसलिए दंगा और खुदाई के बाद अब भाषा को उसने औज़ार बनाया है और वह है उर्दू. उत्तर प्रदेश के आयातित मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उर्दू पढ़ने वाले को ‘कठमुल्ला’ कहकर एक नये भषाई नफ़रत को जन्म दे दिया है.

संदीप सिंह लिखते हैं- एक सज्जन मिलने आए थे. उर्दू विवाद पर बात छिड़ गई. वे बोले- ‘गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं.’ मैंने कहा- ‘आपने जो बात बोली, वह उर्दू में ही है.’ उन्होंने फिर कहा- ‘मेरा मतलब है कि आज की तारीख में उर्दू पढ़ना बेकार की बात है.’ मैंने कहा- ‘मतलब, तारीख, बेकार और बात शब्द भी उर्दू ही हैं.’ वे झेंप गए. आपने देखा होगा कि विधानसभा में उर्दू की खिलाफत करने वाले मुख्यमंत्री योगी को भी अपनी बात रखने के लिए उर्दू शेर पढ़ना पड़ा.

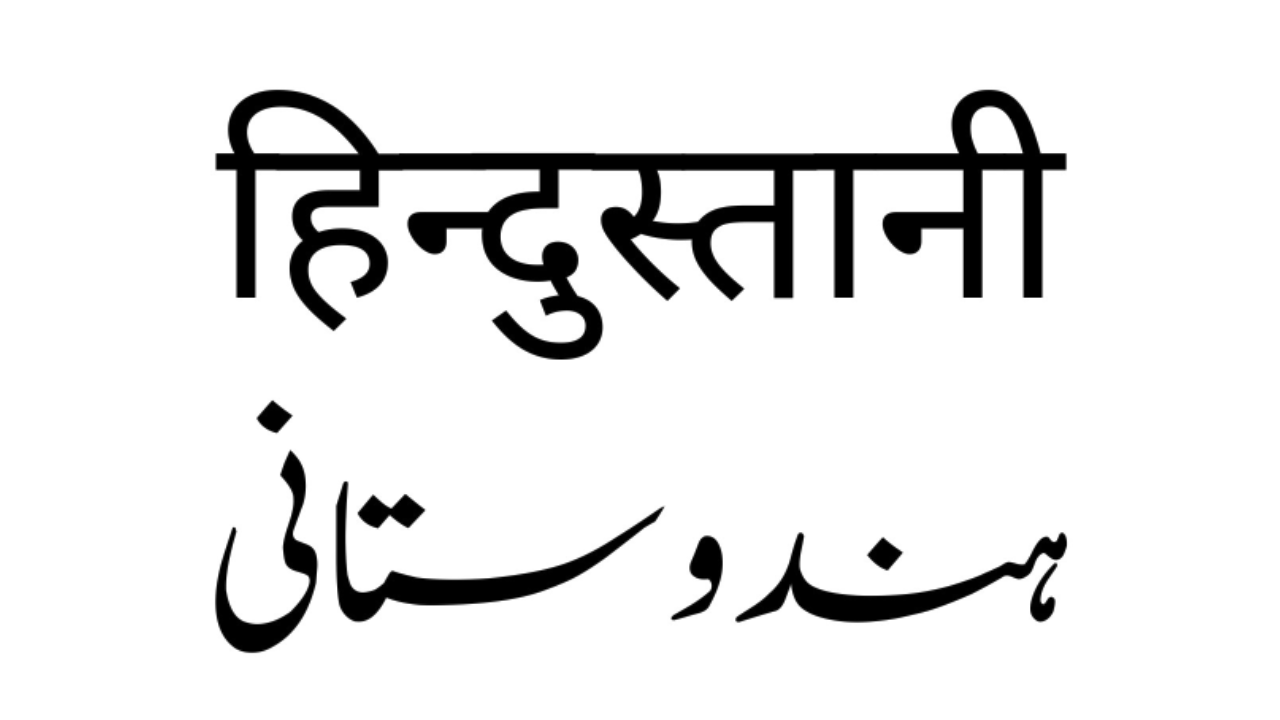

असल में उर्दू और हिंदी का विवाद ही गलत है. दोनों भाषाएं लिपि के स्तर पर जितनी अलग हैं, व्याकरण, शब्दभंडार और उच्चारण के मामले में उतनी ही एक हैं. इन भाषाओं की उत्पत्ति दिल्ली मेरठ के बीच, इसी धरती पर हुई है. किसी जमाने में सबसे पहले इसे लश्करी जबान, किला-ए-मुहल्ला, फिर रेख्ता और बाद में उर्दू कहा जाने लगा. अब तक इसकी लिपि नस्तालिक थी. जब इसी उर्दू को देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा, तब ये हिंदी बन गई. हिंदी और उर्दू एक ही मां, यानी खड़ी बोली के गर्भ से निकलीं जुड़वा बेटियां हैं. ब्रज, अवधी, भोजपुरी इसकी मौसियां हैं. संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी महान भाषाओं ने इसे अपनी गोद में पाला-पोसा और बड़ा किया है.

हिंदी और उर्दू के शुरुआती विद्वानों/लेखकों/शायरों/कवियों का भी साझा विकास हुआ, इसलिए ये आपस में गंगा और जमुना की तरह मिली हुई हैं. जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाला अमीर ख़ुसरो नाम का एक आशिक़ और सूफ़ी था. ‘गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल ख़ुसरो घर आपने, रैन भई चहूं देस.’

गंगा और जमुना के मैदानी समाजों के भीतर से निकली दो भाषाओं के बीच धार्मिक आधार पर भेद पैदा करने की कोशिशें करना आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतों का बहुत पुराना राजनीतिक एजेंडा रहा है. एक वाक्य हिंदी बोलिए और अगर आप उसमें जबरदस्ती कृत्रिमता नहीं लाते, तो उसमें उर्दू शब्दों की भरमार होती है. फर्ज़ कीजिए आपने अपने बच्चे से कहा कि ‘बेटी, मेरी यह किताब मेज पर रख दो, ट्यूबलाइट बुझा दो और आलमारी से पैसे निकाल कर दे दो, मुझे दुकान जाना है.’ इस वाक्य में पांच भाषाओं के शब्द हैं.

उर्दू और हिंदी को अलग-अलग आंख से देखने की कोशिश आपकी और मेरी जीभ चीरने जैसा है. अपने बच्चों की जीभ चीरने जैसा है. उर्दू और हिंदी का विवाद हमारी जीभ चीरने के लिए, हमारी समझ चीरने के लिए, हमारा इतिहास और अंतत: हमारे समाज को चीरने के लिए खड़ा किया जाता रहा है.

इस राजनीति का हासिल क्या है ? चलिए उर्दू को हटा दीजिए. लेकिन हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं का भविष्य क्या है ? आज हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की क्या हालत है ? हिंदी पढ़ने वाले कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है ? कितने हिंदी लेखक लिखने को जीविका बना सकते हैं ? इसी तरह अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली या दूसरी भाषाओं का भविष्य क्या है ?

जाहिर है कि यह विवाद हिंदी या स्थानीय भाषाओं की भलाई के लिए नहीं है. इस विवाद का मकसद सांप्रदायिक है. दो भाषाओं को दो धर्मों से जोड़ना और उनके बीच भेद पैदा करना सांप्रदायिक ताकतों और फासिस्टों का प्रिय खेल रहा है.

याद रखिए धर्म की भाषा नहीं होती, भाषा हमेशा भूगोल और समाज की होती है जिससे हमारी स्मृति बनती है. फ्रांस के ईसाई लैटिन नहीं, फ्रेंच बोलते हैं. इंडोनेशिया के मुस्लिम अरबी नहीं इंडोनेशियाई भाषा बोलते हैं. बंगाली मुस्लिम उर्दू नहीं बांग्ला बोलते हैं. जो उर्दू को कठमुल्ला बनने की भाषा बताते हैं, उनसे बड़ा कोई कठमुल्ला ढूंढे नहीं मिलेगा.

वहीं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता सुधांशु वाजपेयी लिखते हैं, जिसे ‘वायर’ ने छापा है. वे लिखते हैं – हिंदी और उर्दू दो भाषा नहीं एक ही भाषा थी, जिसे हिंदोस्तानी कहा जाता था. जिस तरह आज खुशी-खुशी अंग्रेजी बांचने को गर्वितदृष्टि से देखते हैं, जबकि कट्टरपंथी तर्क से वह तो हमारी ग़ुलामी की निशानी है. लेकिन चूंकि वह इस देश के शासकवर्ग/ एलीट क्लास की भाषा है, इसलिए उस भाषा में बोलकर उन्हें/हमें भी शासकवर्ग/अभिजन होने का गर्वित आनंद मिलता है.

अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी, जैसे उनकी भाषा में बोलकर हम गर्व महसूस करते रहे हैं, उसी तरह मुगलिया सल्तनत की भाषा फारसी थी. तब भी हम उनकी भाषा में बोलकर गर्व महसूस करते थे, लेकिन जैसे आज भी अधिकांश आम जनता समय और सुविधाओं के अभाव में फटाफट अंग्रेजी सीखकर अंग्रेज नहीं बन सकती, वैसे ही तब भी फारसी सीखना आज से अधिक ही दुरूह रहा होगा.

तब जिस तरह हम आज (अंग्रेजों के समय से ही) अपनी भाषा में अंग्रेजी के कुछ शब्द मिलाकर अंग्रेजी के जानकार होने या अभिजन होने वाले अनुभूति ले लेते हैं, फिर धीरे-धीरे बहुत से शब्द जनता में और नीचे पहुंचते-पहुंचते इतने घिस-पिट जाते हैं कि पता ही नहीं चलता यह कब और कैसे हमारी भाषा में फिट हो गया. जैसे इस ‘फिट’ शब्द को ही ले लो, जो अस्वाभाविक नहीं लगा होगा, जबकि इसका हिंदी ‘उपयुक्त’ अधिक शुद्धतावादी हो जाता.

ख़ैर तो इसी तरह दिल्ली और मेरठ के आस-पास बोली जाने वाली खड़ी बोली में दरबारियों/हाकिमों/व्यापारियों की देखा-देखी फारसी के शब्द जब मिलते गए तो एक नई ही ज़बान (भाषा) बन गई जिसे विदेशियों ने ‘ज़बान ए हिंद’ या ‘हिंदोस्तानी’ कहा. फारसी जानने वालों ने इसे ‘रेख्ता’ यानी गिरी हुई (भाषा) कहा.

उर्दू का मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा, जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि जो सैनिक भर्ती होते थे या जो शाही दरबारों में आने वाले व्यापारी होते थे वो इस जनभाषा में बात करते थे, सो इसे ‘उर्दू’ कह दिया गया. हिंदी/उर्दू को विदेशी ख़ासकर विदेशी मुस्लिमों (अरबी-फारसी विद्वानों) ने ज़बान-ए-हिंद या ज़बान ए हिंदी कहा, क्योंकि उर्दू कहीं विदेश में नहीं हिंदोस्तान में जन्मी, विकसित हुई. ज़बान ए हिंद से हिंदुई/हिंदोस्तानी और फिर हिंदी कहीं जाने लगी.

‘सिंधु’ शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी और उसके आस-पास के प्रदेश के लिए हुआ है जबकि हिंदू या हिंदी शब्द का वहां कोई वर्णन नहीं.

माना यह जाता है कि 500 ई. पू. के आस-पास दारा प्रथम के काल में सिंधु प्रदेश का अधिपत्य ईरानियों के हाथ में था, सो संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदु हो गया. सिंधु नहीं के इस पार के लोग हिंदु और उनकी भाषा हिंदुई या हिंदोस्तानी हो गई. सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग कलीला-दिमना में पाया गया. ईरान के बादशाह नौशेरवां (531-579ई०) के हाकिम बजरोया ने पंचतंत्र की कहानियों का फ़ारसी अनुवाद कलीला-दिमना नाम से किया, जिसकी भूमिका में नौशेरवां के मंत्री बुजुर्च मिहिर ने कहा कि यह अनुवाद ज़बाने-हिंदी से किया गया है.

तैमूरलंग के पोते शरफुद्दीन यज्दी ने भी सन् 1424 ई में अपने ग्रंथ जफरनामा में भारतीय भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया.

डॉ. धीरेंद्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश (भाग-1) में 13-14 वीं शती में देशीभाषा को ‘हिंदी या हिंदकी या हिंदुई’ नाम देने वाले अबुल फ़ज़ल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. डॉ. भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि खुसरो ने ‘हिंदवी’ शब्द का प्रयोग मध्यदेशीय भाषा के रूप में किया, हिंदवी शब्द मूलतः हिंदुवी या हिंदुई है जो घिस-पिटकर जनभाषा में हिंदी हो गया. इसीलिए यह संयोग नहीं स्वाभाविक है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि खुसरो ही हैं.

कालांतर में जब धार्मिक आग्रह बढ़े तो मौलानाओं ने देशीभाषा में फारसी के ज़्यादा शब्दों और पंडितों ने संस्कृत के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करना शुरू कर दिया. हिंदी और उर्दू के समर्थक क्रमशः देवनागरी और फ़ारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी का पक्ष लेने लगे थे. जबकि कर्ता, क्रिया और कर्म यही रहा, जो आज भी है. इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर पहली किताब का नाम ‘इस्त्वार द ला लितरेत्युर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी’ (हिंदू और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास) है.

जब अंग्रेज आए और उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन की नींव डाली तो भाषा को भी उस विभाजन का टूल हथियार बनाया गया. ग्रियर्सन ने पहली बार लिखित रूप से ‘द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ऑफ हिंदुस्तान’ में संस्कृत-प्राकृत शब्द बहुल भाषा को हिंदी और अरबी-फारसी मिश्रित भाषा को उर्दू कहा. हिंदी और उर्दू का झगड़ा दरअसल अपने मूलतः नागरी और फारसी लिपि का झगड़ा था.

सन् 1837 में, ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रांतों में फ़ारसी भाषा के स्थान वहां की देशी से आधिकारिक (राजभाषा) और न्यायालयी भाषा के रूप में मान्यता प्रदानी की. लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में फ़ारसी भाषा को प्रतिस्थापित करने के लिए देवनागरी में के स्थान पर फ़ारसी लिपि में राजभाषा और न्याय भाषा के रूप में लागू किया. इससे समस्या यह आई कि हिंदू विद्यार्थियों को फ़ारसी लिपि अलग से सीखने में कठिनाई होती जबकि मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए धार्मिक/पारिवारिक संस्कारवश शुरू से यह लिपि सीखी हुई होती.

इस प्रकार शिक्षा में नागरी लिपि में सहज हिंदुओं में असंतोष होना बिल्कुल स्वाभाविक-सी बात थी और इसके खिलाफ सरकारी क्षेत्रों में नागरी लिपि को लागू करने की मांग भी सहज-स्वाभाविक और लोकतांत्रिक थी.

इस मांग को सबसे पहले 1868 ई. में राजा शिवप्रसाद ‘सितारेहिंद’ ने उठाया. उत्तर भारत में यह विवाद बढ़ता ही गया, फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और सन् 1900 में, सरकार ने हिंदी और उर्दू दोनों को सरकारी नौकरियों और न्यायालय में समान दर्जा प्रदान किया, जिसका मुस्लिमों ने विरोध किया और हिंदुओं ने खुशी व्यक्त की.

1920 के दशक में इसी हिंदी-उर्दू विवाद से त्रस्त होकर गांधीजी ने दोनों भाषाओं को पुनः ‘हिंदुस्तानी’ कहने और सुविधानुसार नागरी-फारसी दोनों लिपियों में लिखने की सलाह दी. यद्यपि वो हिंदुस्तानी बैनर तले हिंदी और उर्दू को लाने के स्वयं के प्रयास में असफल रहे परंतु इसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदुस्तानी के रूप में ही देशीभाषा को लोकप्रिय कर दिया.

अंग्रेज़ों का उद्देश्य सफल हो रहा था, हिंदू-मुस्लिम अलगाववाद के सांप्रदायिक माहौल में हिंदी और उर्दू के नाम पर तलवारें खींची जा रही थीं. हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा इतनी बार और इतने तरीकों से बताया गया कि इतना बड़ा झूठ उस दौर का सबसे बड़ा सच बना दिया गया. हिंदी और उर्दू के बीच के विरोध को इतना बढ़ा दिया गया कि मूल रूप से एक भाषा होने के बावजूद दोनों अलग-अलग भाषाएं बन गईं. उर्दू को फारसी शब्दों से और हिंदी को संस्कृत शब्दों से इस तरह बोझिल बनाया जाने लगा कि सामान्य आदमी को न उर्दू समझ में आ सकती थी और न हिंदी.

अंततः अंग्रेजों का उद्देश्य सफल रहा. हिंदोस्तान आज़ाद भी हुआ तो दो टुकड़े होकर हिंदू बहुल हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी बनी और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू बनी. आज भी जो लोग हिंदी-उर्दू विवाद को बढ़ाने में लगे हैं. वो अंग्रेजों की सांप्रदायिक विरासत ‘फूट डालो और राज करो’ को ही आगे बढ़ा रहे हैं.

स्वाभाविक ही मुल्क तकसीम कर दिया गया, लिपि विभाजित कर दी गई लेकिन हिंदोस्तानी आत्मा दोनों जगह धड़कती है इसीलिए हिंदी फ़िल्में/कवि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी सीरियल/शाइर हिंदोस्तान में मक़बूल होते हैं. मैं यक़ीन के साथ कह सकता हूं कि यदि कभी हिंदोस्तान-पाकिस्तान एक होंगे तो उसकी जड़ में हिंदोस्तानी होगी, जो विभाजित होकर भी विभाजित न हो सकी.

Read Also –

भारत की साझी संस्कृति की महान देन है हमारी उर्दू भाषा

अन्तर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस : नफरतों के दौर में मुहब्बत की जुबां

उर्दू को बदरंग करता हिन्दी मीडिया और शायरी

हिन्दी पट्टी के अधिकतर सवर्ण सांप्रदायिक हो चुके हैं और …

भाजपा के टपोरी तंत्र, टपोरी भाषा और टपोरी कल्चर में विकसित होता फासिस्ट कल्चर और हिन्दी भाषा

विश्व हिंदी दिवस : आरएसएस-मोदी गैंग ने हिंदी को प्रतिक्रियावादी और गाली की भाषा बनाया है

भगत सिंह के लेख ‘पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या’ के आलोक में हिन्दी

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लॉग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लॉग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]