उजाले भी बहुत हैं वहां

वो ढूंढ लेती है अपने हिस्से के उजाले

घर के काम को जल्द से निपटा कर

पति और बच्चों को खिला पिला कर

स्कूल, ऑफ़िस भेजने के बाद

या सुलाने के बाद

वो ढूंढ लेती है अपनी आज़ादी के क्षण

इन क़ीमती पलों में

वो पलटती है

रंगीन रिसालों के पन्ने

प्यार से सहलाती है

गमलों के पौधों को

और बतिया लेती है फ़ोन पर

अपने नये पुराने दोस्तों से

जब वह लड़की थी

तब भी ढूंढ लेती थी आज़ादी अपनी

मां के चौका बर्तन में हाथ बंटाने के बाद

जेठ की मरी हुई दुपहरी में

उस लाल क़मीज़ वाले सजीले लड़के को

बाईक पर अपनी गली में

चक्कर लगाते हुए

अधखुली खिड़की से देखते हुए

वो ढूंढ लेती है आज़ादी

अपने बच्चों की किताबों में

लौट जाती है अपने बचपन में

और सोचती है कि काश

उसे भी मिलीं होतीं ऐसी किताबें

और स्कूल

तो आज गृहिणी के साथ साथ

और भी कुछ होती

फिर भी

उजाले आते हैं उसके सपनों में

किसी कृतदास के सपनों में जैसे आते थे

सदियों पहले

ज़ंजीरों की शक्ल बदल गई है

लेकिन असर जाने में अभी

कई सदियां लगेंगी

इसी असर को मिटाने के लिए

वो ढूंढ लेती है उजाले

अपनी आज़ादी के पल

- सुब्रतो चटर्जी

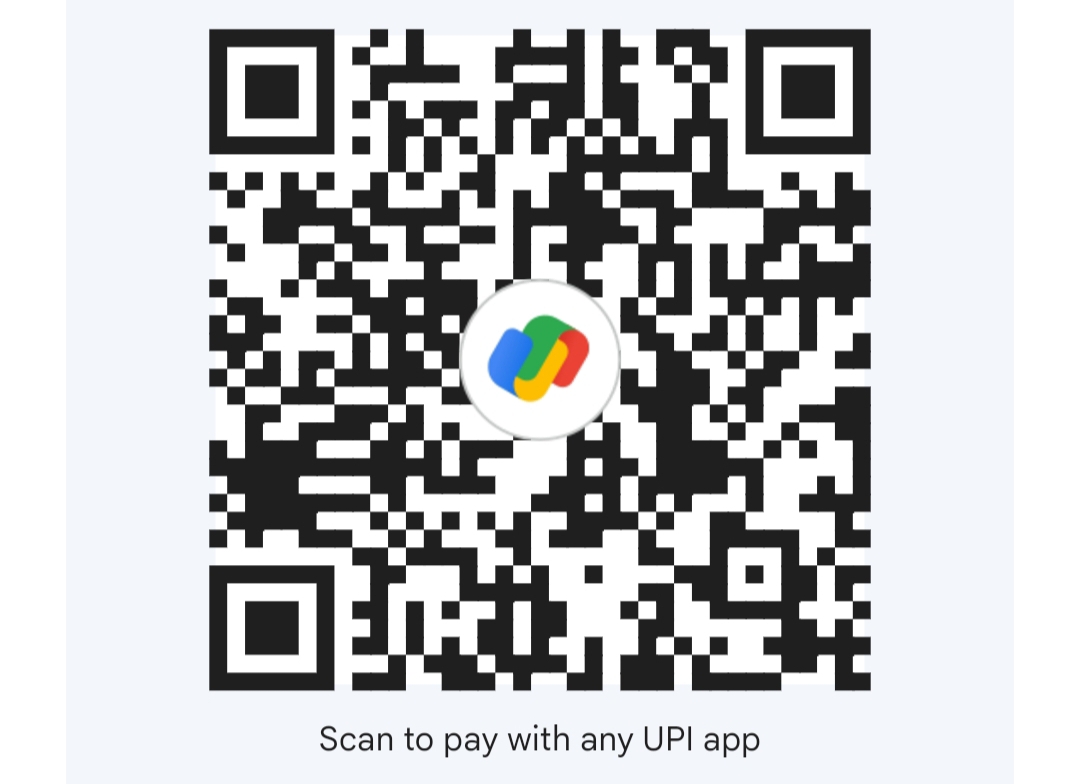

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]