सोशल मीडिया पर एक निरर्थक सी बात शुरू हुई प्रेमचंद की अमीरी-गरीबी को लेकर और फिर जल्दी ही ‘दलित-विरोधी’ और ‘जमीन्दार का मुंशी’ होने जैसे संगीन अभियोग लगाकर कतिपय साहित्यकारों ने फिर से उन्हें अदालत के कटघरे में ला खड़ा किया. ऐसा पहले भी, विशेष कर कुछ दलित लेखकों द्वारा किया जा चुका है और पहले की ही तरह इसबार भी विवाद के केन्द्र में मुख्यतः ‘कफ़न’ कहानी ही रही. घीसू और माधव के विमानवीकृत और ‘विघटित चेतना’ वाले दलित चरित्रों के चित्रण के आधार पर प्रेमचंद को दलित विरोधी घोषित करने वाला नज़रिया दरअसल एक बेहद यांत्रिक, सतही और भोंड़ा समाजशास्त्रीय नज़रिया है. फ़िलहाल इस बहस के संदर्भ में नया कुछ लिखने की जगह मैं दस वर्षों से भी अधिक समय पहले लिखा गया अपना निबंध एक बार फिर सुधी साथियों के अवलोकनात्मक यहां दे रही हूं. यह निबंध तब लिखा गया था जब कुछ लोग, विशेष कर ‘कफन’ कहानी को लेकर, प्रेमचंद पर ऐसे ही आरोप लगा रहे थे और मार्क्सवादी आलोचक गण भी, विश्लेषण की गहन और सुसंगत द्वंद्वात्मक पद्धति के अभाव में, प्रेमचंद को डिफेंड करते हुए इस कहानी की बेहद सतही व्याख्या पेश कर रहे थे. बहरहाल, यह पूरा लेख एक बार फिर पढ़े जाने की मांग तो करता ही है – कात्यायनी, 2 जून ’23

राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में दलित-प्रश्न को लेकर विचार और बहस का आज जो घनघोर अविराम क्रम जारी है, उसमें परम्परा के पुनर्मूल्यांकन का प्रश्न आना ही था. लेकिन क्षोभ की बात यह है कि सारी बहस बेहद सतही धरातल पर हो रही है और तर्क की वस्तुपरकता की जगह पूर्वाग्रही भावावेश का घटाटोप-सा छाया हुआ है. दलित-हितों के कुछ नये चौंक-चमत्कारवादी, ग़ैर-दलित मसीहाओं के धुमगज्जर और कुछ पराजित-मन नवमार्क्सवादियों के, अतीत की ‘ग़लतियों’ को लेकर ‘पाप स्वीकृति’ की भावना से ओत-प्रोत हो जाने तथा दलितों का हृदय जीतने के लिए वैचारिक प्रश्नों और ऐतिहासिक तथ्यों को दरकिनार कर (मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद के) विचित्र विचारधारात्मक समन्वयवादी खिचड़ी पकाने में मशगूल हो जाने के चलते स्थिति थोड़ी और जटिल हो गयी है, संजीदगी और चिन्ता के साथ सोचने-विचारने के माहौल में थोड़ी और गिरावट आ गयी है, कूपमण्डूकता और अविचारी-दुर्विचारी सतहीपन थोड़ा और बढ़ गया है.

हम समझते हैं कि इस बहस को थोड़ी और गहराई में ले जाने की ज़रूरत है. ख़ासकर जो दलित बुद्धिजीवी सच्चे अर्थों में दलित-मुक्ति और जाति के स्थायी उन्मूलन की किसी परियोजना को लेकर चिन्तित हैं, जिनकी चिन्ता शहरी मध्यवर्गीय परजीवियों के समाज में कामचलाऊ सामाजिक सम्मान पा लेने मात्र की नहीं है, जिनकी प्रतिबद्धता पांच प्रतिशत दलित मध्यवर्ग के प्रति नहीं, बल्कि 95 प्रतिशत दलित सर्वहारा-अर्द्धसर्वहारा के प्रति है, उन्हें वर्तमान के साथ ही अतीत के प्रति भी एक द्वन्द्वात्मक वस्तुपरक रुख अपनाना होगा और परम्परा एवं विरासत के सर्वनिषेधी अनैतिहासिक मूल्यांकन से बचना होगा. दागिस्तानी लोक कवि अबू तालिब (‘मेरा दागिस्तान’ में रसूल हमज़ातोव द्वारा उद्धृत) के शब्दों में, ‘यदि तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुमपर तोप से गोले बरसायेगा.’ निरे क्रोध और भावोच्छवासों से या अम्बेडकरवाद की दुहाई-मात्र देते हुए ‘भोगे हुए यथार्थ’ के यथातथ्य चित्रण भर से न तो किसी तरह की दलित-मुक्ति-परियोजना प्रकट होती है, न ही उस पर सोचने का कोई पूर्वाधार तैयार हो पाता है.

प्रेमचन्द फिर विवादों के घेरे में हैं. साहित्य में दलितों की रहनुमाई का दम भरने वाली एक संस्था ने ‘रंगभूमि’ पर दलितों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उसे जलाने की घोषणा की ही थी कि मुद्राराक्षस ने अपने सुपरिचित बड़बोले अन्दाज़ में फतवा दे डाला कि ‘रंगभूमि का जैसा विरोध किया जा रहा है, उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए’ (‘हिन्दुस्तान’ लखनऊ, 1 अगस्त 2004). यही नहीं, इसी वर्ष प्रेमचन्द जयन्ती पर लखनऊ में आयोजित एक गोष्ठी में और फिर ‘राष्ट्रीय सहारा’ (8 अगस्त, 2004) में प्रकाशित अपनी एक टिप्पणी में उन्होंने प्रेमचन्द को न सिर्फ़ दलित विरोधी तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और बालिका विवाह का समर्थक, बल्कि नाज़ीवाद का भी समर्थक सिद्ध कर डाला. अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जितने सस्ते और शातिराने ढंग से प्रेमचन्द की कुछ तात्कालिक टिप्पणियों के हवाले सन्दर्भों से काटकर दिये, वह शर्मनाक है और निन्दनीय भी. लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ‘रंगभूमि’-दहन के दुस्साहस और मुद्राराक्षसी बड़बोलेपन की ताजा सनसनीखेज घटनाओं की पृष्ठभूमि में जाया जाये और यह देखा जाये कि दलित-प्रश्न को लेकर किसतरह कुछ दलितवादी लेखक प्रेमचन्द को पहले से ही कटघरे में खड़ा करते रहे हैं.

प्रेमचन्द की कालजयी यथार्थवादी कहानियों की चाहे कोई भी सूची बनाई जाये, उसमें ‘कफ़न’, ‘सद्गति’ और ‘ठाकुर का कुआं’ – दलितों के जीवन के दाहक-मारक यथार्थ की ये तीन कहानियां अवश्य ही शामिल होंगी. कतिपय दलित लेखक इन्हीं तीन कहानियों पर सर्वाधिक आपत्ति प्रकट करते रहे हैं. कुछ आपत्तियां मात्र यह कहने तक सीमित रही हैं कि प्रेमचन्द दलित जीवन के कई पहलुओं से अपरिचित थे, या, दया और सहानुभूति से वे आगे नहीं जा पाते, लेकिन कुछ ने तो उन्हें सवर्णवादी और दलित-विरोधी तक घोषित कर डाला. कुछ ने उन्हें गांधीवादी बताते हुए उनके विचारों को उनके बोध एवं धारणा की सीमा बताया और यह घोषणा की कि अम्बेडकरवादी चिन्तन को आधार बनाये बिना दलित जीवन के यथार्थ को समझना और प्रस्तुत करना असम्भव है, या कि सिर्फ़ एक दलित ही अपनी ‘स्वानुभूति’ के आधार पर दलित जीवन के यथार्थ का प्रामाणिक चित्रण कर सकता है.

इन मसलों पर एक बार फिर सिलसिलेवार विचार करने की ज़रूरत है. यह ज़रूरत सर्वोपरि तौर पर इसलिए है कि दलित मुक्ति के प्रश्न पर सिर्फ़ दलितों का ही सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि यह समूची उत्पीड़ित-शोषित भारतीय जनता की मुक्ति का एक बुनियादी और अनिवार्य प्रश्न है. दलित मुक्ति परियोजना जन मुक्ति की किसी व्यापक परियोजना के एक अंग के रूप में ही सार्थक हो सकती है और जन-मुक्ति की कोई भी परियोजना दलित-मुक्ति के प्रश्न को एजेण्डे पर लिए बिना अधूरी और अव्यावहारिक ही रहेगी. साथ ही, उपरोक्त मसलों पर सिलसिलेवार विचार की ज़रूरत इसलिए भी है कि यथार्थवाद की अवधारणा की नानाविध भ्रामक और सतही समझों का विश्लेषण और उनकी आलोचना आज बेहद ज़रूरी है. दलित बुद्धिजीवियों को नाराज़ कर देने की भय-ग्रन्थि से पीड़ित और दलित जनों को साथ लेने की सोच से विचारधारात्मक-सैद्धान्तिक मसलों पर भी लीपापोती करने वाले या ‘नरो वा कुंजरो’ की भाषा बोलने वाले मार्क्सवादियों ने भी यथार्थवाद की वैज्ञानिक अवधारणा पर तरह-तरह से कुत्सित समाजशास्त्राय और उत्तरआधुनिक विखण्डनवादी विचारों की कालिख पोतने की कोशिश की है.

‘कफ़न’ कहानी पर दलित लेखकों का एक बड़ा हिस्सा यह आरोप लगाता रहा है कि घीसू और माधव – इन दो दलित चरित्रों को कामचोर, निठल्ला और हृदयहीन दिखलाकर प्रेमचन्द ने दलित जीवन के प्रति एकांगी, अपमानजनक और अयथार्थवादी रुख अपनाया है, कि ऐसा करके उन्होंने अपनी सवर्णवादी मानसिकता का परिचय दिया है… आदि-आदि ! क्या सचमुच इस कहानी में प्रेमचन्द ने दलितों के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया है ? क्या उनका मकसद यह दिखलाना था कि दलित होते ही ऐसे हैं ? क्या कहानी का उद्देश्य घीसू और माधव को प्रतिनिधि दलित चरित्र के रूप में प्रस्तुत करना है ?

यदि इस आरोप को सच माना जाये तो यह भी मानना पड़ेगा कि मक्सिम गोर्की ने अपनी अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में सर्वहारा वर्ग को पर्याप्त लांछित-अपमानित किया है. उनकी कई कहानियों, उपन्यासों और नाटकों में लम्पट-आवारा-पियक्कड़-कामचोर सर्वहारा चरित्र बहुतायत में देखने को मिलते हैं. स्वयं उन्हीं के शब्दों में, ‘मुझको लम्पट और आवारागर्द आम प्रथा से हटे हुए लोग प्रतीत होते थे. वे लोगों की रीति से भिन्न थे क्योंकि जाति की हानि तथा अपने वर्ग से निष्कासन के कारण उन्होंने अपनी पुरानी पृष्ठभूमि के सर्वाधिक विशिष्ट गुणों का विसर्जन कर दिया था’ (‘मैंने लिखना कैसे सीखा’). विमानवीकृत (डीह्युमनाइज़्ड) और लम्पट सर्वहारा चरित्रों का सृजन करते हुए गोर्की के प्रहार का निशाना सर्वहारा वर्ग नहीं, बल्कि अमानवीय (इनह्यूमन) शोषण की वह सामाजिक प्रणाली थी जो शोषितों से मानवीय जीवन की न्यूनतम शर्तें तक छीन लेती थीं और नतीजतन उनके बीच से ऐसे विमानवीकृत, लम्पट चरित्र सामने आते थे जिनकी चेतना विघटित हो चुकी होती थी.

इस बात को समझने के लिए हमें कार्ल मार्क्स की कुछ बुनियादी दार्शनिक प्रस्थापनाओं तक वापस लौटना होगा. यह चर्चा लम्बी होने के कारण थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन फिर भी यह नितान्त आवश्यक है. ‘पवित्र परिवार’ नामक अपनी सुप्रसिद्ध कृति में मार्क्स ने लिखा था कि समाजवादी लेखक जब निजी सम्पत्ति के नाश की विश्व-ऐतिहासिक भूमिका सर्वहारा वर्ग की बताते हैं तो वे ऐसा सर्वहारा वर्ग को देवता मानने के चलते नहीं करते, बल्कि बात इसके उलट है. वह लिखते हैं : ‘चूंकि पूर्ण रूप से गठित सर्वहारा वर्ग में सभी मानवीय चीज़ों से, मानवीय चीज़ों के आभास तक से पृथक्करण लगभग पूरा हो गया है; चूंकि सर्वहारा वर्ग के जीवन की अवस्थाओं में आज के समाज के जीवन की तमाम अवस्थाओं का अमानवीय रूप में समाहार है; चूंकि सर्वहारा में मनुष्य अपने को खो बैठा है, परन्तु साथ ही उसने इस खोने की सैद्धान्तिक चेतना हासिल ही नहीं की है, अपितु वह तात्कालिक, अब दूर न की जा सकने वाली, अब छुपायी न जा सकने वाली, सर्वथा अपरिहार्य आवश्यकता – अनिवार्यता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति – के ज़रिए इस अमानवीयता के विरुद्ध सीधे विद्रोह करने के लिए विवश है, तो इससे यह अर्थ निकलता है कि सर्वहारा अपने को स्वतंत्र कर सकता है तथा उसे ऐसा करना होगा. परन्तु वह अपने जीवन की अवस्थाओं का उन्मूलन किये बिना ऐसा नहीं कर सकता’ (‘पवित्र परिवार’).

मार्क्स के अनुसार, जो मानवीय आत्मपार्थक्य सम्पत्तिशाली वर्गों के चैन का और अपने अस्तित्व एवं शक्ति के आभास का सबब होता है, उसी में ‘सर्वहारा वर्ग अपने को नष्ट हुआ देखता है और उसमें अपनी शक्तिहीनता तथा अमानवीय अस्तित्व की वास्तविकता देखता है.’ यथार्थ चित्रण के प्रति मार्क्स का यह दृष्टिकोण सामाजिक क्रान्ति और उसके वाहक वर्गों के प्रति भाववादी दृष्टिकोण के निषेध का परिचायक था, यह गेटे और हेगेल तक के ‘सौन्दर्यपरक दौर’ के अन्त का, ‘कुरूप’ क्रान्ति द्वारा ‘सुन्दर’ क्रान्ति की जगह ले लेने का (जैसाकि मार्क्स इसे कहना पसन्द करते थे) द्योतक था.

19वीं शताब्दी के पांचवे दशक में एजेन सू के प्रसिद्ध उपन्यास ‘दि मिस्ट्रीज़ ऑफ पेरिस’ की काफ़ी चर्चा थी. वामपन्थी हेगेलवादी सेलिगा ने उपन्यास में प्रस्तुत सामाजिक समस्याओं के पाखण्डपूर्ण नैतिक समाधानों की खूब प्रशंसा की थी. ‘पवित्र परिवार’ पुस्तक में मार्क्स और एंगेल्स ने कल्पनावादी (भाववादी) सौन्दर्यशास्त्र की आलोचना प्रस्तुत करते हुए इस उपन्यास की विस्तार से चर्चा की है. उपन्यास में एजेन सू ने अच्छे और बुरे के द्वन्द्व को आभिजात्य और ईमानदारी की अमूर्त स्थापना के प्रति अतिरिक्त आग्रह जताकर हल करने की कोशिश की थी. मूर्त को अमूर्त के अधीन करते हुए एजेन सू ने पात्रों की रचना इसतरह से की थी, मानो वे मात्र इस या उस विचार अथवा लेखकीय मन्तव्यों के प्रतिपादन मात्र के लिए बने हों.

मार्क्स कुरूप सामाजिक ढांचे की अमानवीय परिस्थितियों के विमानवीकारी (डीह्यूमनाइजिंग) प्रभावों के चित्रण के साथ ही जीवन्त शक्तियों और चरित्रों के स्वतः विकास के पक्ष में थे. उन्होंने सू के भाववादी नज़रिए की आलोचना करते हुए यह स्पष्ट किया कि ‘दुनिया की जो अवस्था’ व्यक्ति को अन्धी सामाजिक शक्तियों का महज़ एक पुर्जा बनाकर छोड़ देती है, वह हेगेल के सौन्दर्यशास्त्र में वर्णित ‘दुनिया की महाकाव्यात्मक अवस्था’ के सीधे विरोध में होती है. एजेन सू की अमूर्त आदर्शीकृत स्थापनाओं के उलट, मार्क्स ने ईमानदारी और सामाजिक रूप से ‘मान्य’ सद्गुणों के खि़लाफ़ अपनी आलोचना में उन चरित्रों का पक्ष लिया जो ऐसे गुणों के खि़लाफ़ खड़े थे और सभ्य दुनिया के अनधिकृत पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे.

‘दि मिस्ट्रीज़ ऑफ पेरिस’ में विभिन्न किस्म के जिन लम्पट सर्वहाराओं को चित्रित किया गया था, मार्क्स ने उनकी ‘विघटित चेतना’ में पूंजीवाद का मानवद्रोही चरित्र और उसके विमानवीकारी प्रभावों को लक्षित किया. मिखाइल लिफ्शित्ज़ के शब्दों में, ‘…मार्क्स को एक महान वर्ग के इन पतित प्रतिनिधियों में भी ऐसे गुण दिखाई पड़े जो पूंजीवादी सम्बन्धों की उबाऊ नीरसता की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ही कलाकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं’ (‘कार्ल मार्क्स का कला दर्शन’). मार्क्स का विचार था कि सर्वहारा वर्ग ‘मानवता का कोई ऐसा समूह नहीं है जो यांत्रिक ढंग से समाज के भार के नीचे दबा हुआ है, बल्कि यह ऐसा समूह है जो समाज के विघटन से पैदा हुआ है, और इसलिए यह अन्ततः एक ऐसी शक्ति बन जाता है, जो ‘मौजूदा समाज के अस्तित्व की समस्त मानवीय परिस्थितियों का निषेध करता है.’

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘फेनामेनालोजी ऑफ माइण्ड’ में ‘विघटित चेतना’ का विश्लेषण करते हुए हेगेल ने उन सामाजिक समूहों पर विचार किया है जो सामाजिक प्रगति के निषेधात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन समूहों में ग़रीबी, पारिवारिक जीवन एवं आत्मिक मूल्यों का विघटन और भद्र समाज के नैतिक मूल्यों के प्रति घृणा का भाव ख़ास तौर पर देखने को मिलता है. ये समाज-बहिष्कृत लोग अपने अस्तित्व के ‘अमानवीय’ स्वरूप और सामाजिक सम्बन्धों के अन्तरविरोधों को पहचानते हैं और वहां तक अधिकृत समाज से ऊपर उठ जाते हैं, जबकि अधिकृत समाज आभिजात्य और ईमानदारी के आड़ में सिर्फ़ अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है.

दिदेरो के लघु उपन्यास ‘रामो का भतीजा’ के नायक की हेगेल ने इसी रूप में व्याख्या की थी और मार्क्स का भी उसके बारे में वही विचार था. हेगेल के अनुसार, ‘विघटित चेतना’ जब खुद को पुरानी विश्व व्यवस्था के विघटन के उपज के रूप में पहचानने लगती है, तब वह अपने विरोधी में बदल जाती है. यह सारे सामाजिक सम्बन्धों के छद्म और झूठ को समझने लगती है और ‘क्रुद्ध चेतना’ बन जाती है. लेकिन चूंकि भाववादी द्वन्द्ववाद गति का विराम से, स्थायित्व का संगठनहीनता से और सामान्य सापेक्षता का सामान्य बोध से सामंजस्य स्थापित करता है, चूंकि वह अन्तरविरोधों के सतत् विकास में नहीं, बल्कि क्रान्तिकारी प्रक्रिया के ठहराव में विरोधों की एकता का दर्शन करता है, इसलिए हेगेल का मानना था कि ‘क्रुद्ध चेतना’ की क्रान्ति और आतंक-राज्य के रूप में अभिव्यक्ति के बाद ‘नैतिकता’ का राज्य आ जायेगा, जिसमें ‘आत्मसजग आत्मा’ प्रबोधनकाल के अन्तरविरोध हल कर देगी.

इसके विपरीत, मार्क्स का भौतिकवादी द्वन्द्ववाद ‘क्रुद्ध चेतना’ से क्रान्तिकारी चेतना की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है. वह बताता है कि सामाजिक अन्तरविरोधों का विकास निम्न श्रेणी के लोगों को स्वतः एक ऐसी क्रान्तिकारी रचनात्मक शक्ति में बदल डालता है जो ‘मौजूदा समाज के अस्तित्व की समस्त अमानवीय परिस्थितियों का निषेध करता है.’ और फिर दुनिया के क्रान्तिकारी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मेहनतकश स्वयं अपनी प्रकृति का भी पुनर्निर्माण करते हैं.

19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में लिखी गयी मक्सिम गोर्की की बहुतेरी कहानियों के निम्नवर्गीय चरित्र ‘विघटित चेतना’ वाले लम्पट सर्वहारा चरित्र हैं. ‘वे तीन’ उपन्यास ‘तलछट’ नाटक के सर्वहारा चरित्र और कुछ अन्य कहानियों के सर्वहारा पात्र ‘क्रुद्ध चेतना’ वाले प्रतिनिधि पात्र हैं, जबकि ‘दुश्मन’ नाटक के ड्राइवर नील और ‘मां’ के पावेल व्लासोव के रूप में हम ‘क्रुद्ध चेतना’ को क्रान्तिकारी चेतना में रूपान्तरित होते देख सकते हैं.

विमानवीकरण और ‘विघटित चेतना’ के बारे में मार्क्सवादी अवधारणा पर यह विस्तृत चर्चा शायद प्रसगांतर प्रतीत हुई हो, पर ‘कफ़न’ के विश्लेषण के लिए इसके विस्तार में जाने की मजबूरी थी. ‘कफ़न’ के मुख्य पात्र घीसू और माधव अर्द्धसामन्ती समाज के सबसे निचले पायदान के पात्र हैं – वे पूंजीवादी समाज के सर्वहारा के पूर्वज वर्ग के सदस्य हैं. दारुण ग़रीबी, पारिवारिक मूल्यों का विघटन और जातिगत अपमान उनकी ऐसी नियति है, जिससे छुटकारा उन्हें दूर-दूर तक नहीं दीखता. जिस समाज में हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी दो जून का भोजन नसीब नहीं, और अपमान से किसी भी हाल में छुटकारा नहीं, उस समाज में काम बिना किये जीने और अपमान झेलने की आदत डालकर वे अधिकृत समाज की सारी मान्यताओं और रागात्मकता का निषेध प्रस्तुत करते हैं. उनका जीवन ही मानो सामाजिक-नैतिक नियमों की वस्तुगत, नकारात्मक आलोचना है.

कहानी का यह हिस्सा ख़ास तौर पर घीसू और माधव की जीवन स्थितियों और आत्मिक जगत को स्पष्ट कर देता है : ‘जिस समाज में रात-दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा सम्पन्न थे, वहां इसतरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी. हम तो कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचारशून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मण्डली में जा मिला था. हां उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता. इसलिए जहां उसकी मण्डली के अन्य लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उसपर सारा गांव उंगली उठाता था. फिर भी उसे यह तसकीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की-सी जी-तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा नहीं उठाते !’

समाज-बहिष्कृत घीसू और माधव अपने अस्तित्व के ‘अमानवीय’ स्वरूप और सामाजिक सम्बन्धों के अन्तरविरोधों को पहचानते हैं और अपनी ‘आकाशवृत्ति’ के जरिए हाड़तोड़ मेहनत करके भी कुछ न पाने की स्थिति का निषेध करते हुए अधिकृत समाज से ऊपर उठ गये हैं. घीसू और माधव समूचे दलित मेहनतकश समाज के प्रतिनिधि या ‘टाइप’ चरित्र नहीं हैं. वे विमानवीयकरण की उस प्रक्रिया के प्रतिनिधि उदाहरण हैं जिसके मूल में गांवों की प्राक् पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक संरचना में शताब्दियों से, बल्कि यूं कहें कि सहस्राब्दियों से जारी दलितों के बर्बर शोषण-उत्पीड़न की प्रक्रिया की परिणति है. घीसू और माधव ‘विघटित चेतना’ के प्रतिनिधि उदाहरण हैं.।उनकी चेतना यूरोप के उन लम्पट सर्वहाराओं की ‘क्रुद्ध चेतना’ की अवस्था तक भी अभी विकसित नहीं हुई है, जिनका व्यापक अस्तित्व, मध्ययुग के अन्त के बाद, और सेक्युलर जागरूक सर्वहारा के उदय के पहले वहां देखने को मिलता है.

भारतीय ग्राम समुदायों में सहस्राब्दियों से जारी दलित-उत्पीड़न को देखते हुए विमानवीकरण की इस विशिष्ट भारतीय परिघटना को सहज ही समझा जा सकता है. ‘विघटित चेतना’ और विमानवीकरण की प्रक्रिया को घीसू-माधव जैसे प्रतिनिधि चरित्रों के जरिए दर्शाते हुए प्रेमचन्द ने वास्तव में समाज की उस अवस्था की ऐतिहासिक आलोचना प्रस्तुत की है, जो व्यक्ति को अन्धी सामाजिक शक्तियों का महज एक पुर्जा बनाकर छोड़ देती है, उसके व्यक्तित्व में मानवीय लगने वाले हर तत्व को विनाश के बिन्दु तक पहुंचा देती है और उससे मानव होने की बुनियादी शर्तों तक को छीन लेती है. लेकिन प्रेमचन्द द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था की आलोचना को कतिपय दलित लेखकों द्वारा समूचे दलित समाज की आलोचना या उसका अपमान समझ बैठना अनायास नहीं है.

प्रेमचन्द के आलोचक ये दलित लेखक वास्तव में सामाजिक परिघटनाओं के कारण-कार्य-सम्बन्धों की पड़ताल करने के बजाय सिर्फ़ सतह के यथार्थ को ही पकड़ने के अभ्यासी हैं. इनका यथार्थवाद कहीं-कहीं यदि यथार्थवाद लगता भी है तो वह दरअसल ‘भोगे हुए यथार्थ’ का संकीर्ण अनुभववाद है या फिर प्रकृतवाद है. ‘दि मिस्ट्रीज़ ऑफ पेरिस’ के विचारधारात्मक आधार और नवहेगेलपंथियों के भाववाद की संरचना की आश्चर्यजनक समानता का उल्लेख करते हुए मार्क्स ने कल्पनावादी (भाववादी) पद्धति और पूँजीवादी रोमांटिक पद्धति में इस समानता की चर्चा की थी कि ‘…असल में ये दोनों ही वास्तविक मनुष्यों को अमूर्त दृष्टिकोणों में बदल देते हैं.’ वह एजेन सू पर यह आरोप लगाते हैं कि ‘उसने पात्रों को यूं गढ़ा है, मानो वे अपने विचारों, अपनी क्रियाओं के सचेतन प्रेरकों और उन लेखकीय इरादों का प्रतिपादन करने के लिए ही बने हैं, जिनके कारण लेखक उन्हें इस या उस तरीक़े से कार्रवाई करता हुआ दिखाता है.’

हिन्दी के अधिकांश दलित लेखकों की रचनाओं के बारे में ठीक यही बात कही जा सकती है, जो मार्क्स ने एजेन सू के बारे में कही है. उनके पात्र लेखकीय विचारों के यांत्रिक प्रवक्ता मात्र होते हैं और इसी मानसिकता से जब वे प्रेमचन्द के लेखन को देखते हैं तो ‘कफ़न’ में उन्हें सामाजिक व्यवस्था की आलोचना के बजाय समूचे दलित समुदाय का अपमान दिखाई देता है तथा ‘सद्गति’ और ‘ठाकुर का कुआं’ में भी उन्हें प्रेमचन्द के समय के ग्रामीण समाज के निर्मम, घृणास्पद यथार्थ की जगह दलितों के प्रति प्रेमचन्द की सवर्णवादी मानसिकता झांकती नज़र आती है.

यह अपेक्षा करना कि ‘ठाकुर का कुआं’ के दलित पात्रों को प्रेमचन्द कहानी के दायरे के भीतर कुएं से पानी भरने के सवाल पर महाड़ सत्याग्रह जैसा कोई आन्दोलन संगठित करते हुए दिखाते, या ‘सद्गति’ के दलित पात्रों को दुक्खी की लाश न उठाने जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से कुछ आगे बढ़कर मुखर प्रतिरोध करता हुआ दिखाते, यथार्थवाद की हत्या से कम कुछ भी नहीं होता. यह तत्कालीन यथार्थ के भाववादी-कल्पनावादी-रोमैण्टिक चित्रण से अधिक कुछ भी नहीं होता.

प्रसंगवश, यह भी याद दिला देना यहां ज़रूरी है कि महाड़ सत्याग्रह भी अपने समय के दलित-प्रतिरोध की एक प्रतिनिधि घटना नहीं बल्कि एक प्रतीक-घटना था. दरअसल अपनी निम्नपूंजीवादी नकली क्रान्तिकारिता के चलते कल्पनावादी (भाववादी) पद्धति या पूंजीवादी रोमांटिक पद्धति का सहारा लेकर जो दलित मध्यवर्गीय लेखक हूबहू एजेन सू की तरह मनुष्यों की अमूर्त दृष्टिकोणों में बदल देते हैं और अपने पात्रों को यूं गढ़ते हैं, मानो वे लेखकीय इरादों के प्रतिपादन के लिए ही बने हों, वे प्रेमचन्द से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करते हैं और ऐसा न होने पर उनके ऊपर दलित-विरोधी या सवर्णवादी या गांधीवादी करुणावादी होने का ठप्पा लगा देते हैं.

जो लेखक रचना के दायरे के भीतर ही घटनाओं को उनकी भावी तार्किक परिणति तक या किसी किस्म के सुकूनतलब काल्पनिक समाधान तक पहुंचा देते हैं, उनके आशावाद के खोल के भीतर गहन पराजय-बोध और पलायन की वृत्ति छिपी होती है. या फिर यह एक निम्नपूंजीवादी रोमांटिक प्रवृत्ति होती है, जिसकी परिणति अन्ततः पराजय-बोध और पलायन में ही होनी होती है. सत्तर के दशक में हिन्दी कथा-साहित्य की वाम धारा काफ़ी हद तक इस रोमाण्टिक और यूटोपियन आशावादी अतिरेक को झेल चुकी है. आज दलित-साहित्य इसका शिकार है.

जनता का साहित्य अनिवार्यतः प्रयोजनमुखी होता है, लेकिन अत्यधिक प्रयोजनमूलकता भी यथार्थवाद का निषेध ही करती है. इस विषय पर मिन्ना काउत्स्की को लिखे गये अपने पत्र में एंगेल्स ने लिखा है : ‘..प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा कार्यकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किये बिना, और लेखक अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयारशुदा रूप में प्रस्तुत करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध नहीं है. साथ ही इतना और कहना भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ विद्यमान अवस्थाओं के अन्तर्गत उपन्यास अधिकतर बुर्जुआ मण्डलियों के पाठकों को सम्बोधित किये जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी नहीं हैं. इसलिए समाजवादी प्रयोजनमूलक उपन्यास, मेरी दृष्टि में, उस समय अपने ध्येय की पूर्णतया पूर्ति करता है जब वह वास्तविक सम्बन्धों का सच्चा चित्रण कर इस सम्बन्धों के स्वरूप के बारे में हावी रहने वाले प्रचलित भ्रमों को मिटा देता है, बुर्जुआ दुनिया के आशावाद को झकझोर देता है तथा अस्तित्वमान के आधार की शाश्वतता के बारे में शंका का समावेश करता है – भले ही लेखक ने इसके बारे में कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत न किया हो, भले ही उसने कभी-कभी कोई पक्ष तक न लिया हो.’ (मिन्ना काउत्स्की के नाम एंगेल्स का पत्र, 26 नवम्बर 1885).

कई दलित लेखक दलित-जीवन विषयक प्रेमचन्द के लेखन की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि अपने राजनीतिक-सामाजिक विचारों में प्रेमचन्द गांधीवादी थे, न कि अम्बेडकरवादी, इसलिए वे दलित जीवन के यथार्थ के वास्तविक चित्रण में सर्वथा अक्षम थे.

यह अपने आप में एक प्रत्यक्षवादी (पॉजिटिविस्ट) दार्शनिक तर्क है. यदि ऐसा ही होता तो विचारों से राजतंत्रवादी बाल्ज़ाक पूंजीवादी समाज की निर्मम आलोचना के साथ ही, अपनी कृतियों में, अपने प्रिय अभिजातों के पतन की अपरिहार्यता को चित्रित नहीं कर पाते, न ही वह अपने कटुतम राजनीतिक विरोधी जनतंत्रवादी पात्रों को जनसाधारण के वास्तविक नायकों के रूप में प्रस्तुत कर पाते.

एंगेल्स ने मार्गरेट हार्कनेस को लिखे गये अपने पत्र (अप्रैल, 1888) में अपनी वर्ग सहानुभूतियों और राजनीतिक पूर्वाग्रहों के विरुद्ध खड़े होने की इस परिघटना को ‘यथार्थवाद की सबसे महती विजयों में से एक’ बताया है. वैरभावों से युक्त समाज में कला के वर्ग-स्वरूप पर गहन विचार प्रस्तुत करते हुए मार्क्स और एंगेल्स ने यह स्पष्ट किया था कि जिन बड़े लेखकों ने अपनी वर्ग-स्थिति और विचारों के बावजूद जीवन का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया, निस्सन्देह उनके ऊपर सत्तारूढ़ वर्गों के हितों एवं विचारों का दबाव पड़ता था और इस नाते उन्हें अपनी कृतियों में गम्भीर रियायतें भी देनी पड़ती थीं लेकिन उनकी कृतियों के अभिलाक्षणिक अन्तरविरोध उनकी मात्र व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्थिति के ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के वास्तविक अन्तरविरोधों के भी विचारधारात्मक प्रतिबिम्ब होते थे.

फिर यह देखने का सवाल बचा रह जाता है कि अपने इन अन्तरविरोधों के बावजूद शेक्सपियर, गेटे और बाल्ज़ाक जैसे महान लेखक शोषण की पूंजीवादी प्रणाली की बुराइयों की प्रचण्ड कलात्मक शक्ति के साथ आलोचना करने में सफल कैसे हो सके ? इसके कारणों की तलाश हमें मार्क्स की इस सुप्रसिद्ध स्थापना तक ले जाती है कि, ‘पूंजीवादी उत्पादन आत्मिक उत्पादन के कुछ रूपों से, उदाहरण के लिए कला तथा काव्य से शत्रुता रखता है’ (‘बेशी मूल्य के सिद्धान्त’). इसकी व्याख्या करते हुए क्रिलोव लिखते हैं : ‘…शोषण की पूंजीवादी प्रणाली का स्वरूप ही उन मानवतावादी आदर्शों के गहन अन्तरविरोध में निहित है, जो सच्चे कलाकारों को प्रेरणा दिया करते हैं. कलाकार में अपने आदर्शों तथा पूंजीवादी यथार्थ के अन्तरविरोध के बारे में जितनी ही अधिक चेतना होती है, पूंजीवादी सम्बन्धों की अमानवीयता के प्रति उसका विरोध भरा स्वर (उसका वर्ग मूल चाहे कुछ भी हो) उतना ही अधिक तीव्र तथा स्पष्ट होता है. कला के प्रति बुर्जुआ समाज की शत्रता बुर्जुआ साहित्य तक में इस या उस रूप में पूंजीवाद की आलोचना को जन्म देती है, उसमें पूंजीवादी यथार्थ का नाटकीय त्रसदीपूर्ण टकरावों से भरे यथार्थ के रूप में चित्रण किया जाता है’ (‘साहित्य और कला’ : मार्क्स-एंगेल्स की भूमिका).

दलित लेखकों द्वारा राजनीतिक विचारों के आधार पर की जाने वाली प्रेमचन्द की उपरोक्त आलोचना की अवैज्ञानिकता की चर्चा करने के साथ ही, इस तथ्यगत भूल का भी उल्लेख ज़रूरी है कि प्रेमचन्द एक गांधीवादी थे. प्रेमचन्द की जिन रचनाओं पर गांधीवादी भाववादी मानवतावाद का सर्वाधिक सघन प्रभाव बताया जाता है, वे असहयोग आन्दोलन और राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर गांधी के नेतृत्व की स्थापना से पहले लिखी जा चुकी थीं. गांधीवाद और अम्बेडकरवाद की विकास-प्रक्रिया के साथ-साथ प्रेमचन्द की चिन्तन-प्रक्रिया विकसित हुई थी और अपने आखिरी दौर तक कई मायनों में वह इनका अतिक्रमण कर चुके थे.

1934 में ‘जागरण’ में दलित प्रसंग पर लिखे गये अपने अन्तिम लेख में वह वर्णव्यवस्था और धार्मिक पाखण्ड की जड़ खोदने को राष्ट्रीयता की पहली शर्त बताते हैं और न केवल विदेशी जुवे से बल्कि विदेशी शासन से भी अधिक घातक ब्राह्मणवादी पाखण्ड के जुवे से मुक्ति को स्वराज्य का उद्देश्य बताते हैं. 1936 में लिखित उनका लेख ‘महाजनी सभ्यता’ पूंजीवादी वर्ग-वैषम्य पर चोट करता हुआ वर्ग से वर्ग तक की उनकी विचार-यात्रा को दर्शाता है. प्रेमचन्द के चिन्तन का अन्तर्निहित अन्तरविरोध यह था कि किसानों की जागृति और राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी की नेतृत्वकारी भूमिका से अभिभूत होते हुए भी वे वर्गीय सोच और वैज्ञानिक चिन्तन के पक्षधर थे और यह पक्षधरता क्रमशः ज़्यादा से ज़्यादा मुखर और विचारसम्मत होती चली गयी थी.

वर्णाश्रम और सनातन धर्म के प्रति गांधी की पक्षधरता के विपरीत उन्होंने ब्राह्मणधर्म की कटु आलोचना की थी. उनका आर्थिक चिन्तन गांधी से ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता चला गया था. गांधीवाद के अमली रूप के अन्तरविरोधों और गांधीवादी अभिजातों के आचरण को उजागर करने में उन्होंने कभी कोई छूट नहीं दी. अपने निजी जीवन में वे नास्तिक थे और हर तरह के धार्मिक कर्मकाण्ड के विरोधी थे. इन तथ्यों की पहले भी बार-बार चर्चा होती रही है और हाल ही में वीरेन्द्र यादव ने भी अपने एक लेख ‘कुपाठ और विरोध के शोर में प्रेमचन्द’ (तद्भव, अगस्त 2004) में इनका विस्तार से उल्लेख किया है.

प्रेमचन्द के राजनीतिक विचारों में निहित अन्तरविरोधों की ऐतिहासिक विवेचना की जानी चाहिए, लेकिन तथ्यों के प्रति ईमानदार रुख अपनाना ज़रूरी है. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि किसी रचनाकार की रचना पर निर्णय उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया सामाजिक यथार्थ का कलात्मक पुनर्सृजन कितनी वस्तुपरकता के साथ सामाजिक अन्तरविरोधों को और उसके प्रमुख पक्षों को प्रतिबिम्बित करता है, समाज-विकास की गतिकी को वह किस हद तक आत्मसात् और प्रस्तुत कर पाता है !

प्रेमचन्द को गांधीवादी सिद्ध करने के अतिरिक्त दलित लेखकों और उनके कुछ ग़ैरदलित बड़बोले समर्थकों की आलोचना का एक आधार-तर्क यह भी है कि दलित जीवन के यथार्थ का प्रामाणिक चित्रण केवल एक दलित ही कर सकता है. यदि सचमुच ऐसा ही होता तो अश्वेतों के जीवन और संघर्ष पर हावर्ड फास्ट ‘फ्रीडम रोड’ जैसी महान कृति की रचना नहीं कर पाते और काउण्ट तोल्स्तोय रूसी किसानों के जीवन के प्रामाणिक चित्र नहीं प्रस्तुत कर पाते और न ही ‘आन्ना कारेनिना’ में वे स्त्री-प्रश्न को उतनी महान अभिव्यक्ति ही दे पाते. वर्ग-अपचयनवाद (क्लास-रिडक्शनिज़्म) की तर्ज़ पर ही यह एक किस्म का वर्ण-अपचयनवाद ही है. इसके हिसाब से सिर्फ़ दलित दलित-जीवन पर, सवर्ण सवर्ण-जीवन पर, मज़दूर मज़दूरों के बारे में, मध्यवर्ग मध्यवर्ग के बारे में आधिकारिक ढंग से, उसके पक्ष से, लिख सकता है.

ऊपर हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार पूंजीवादी युग में सच्चे कलाकार अपनी रचनाओं में अपने राजनीतिक विचारों के साथ ही अपने वर्ग-मूलों का भी अतिक्रमण करते रहे हैं. लेकिन प्रेमचन्द की इस आधार पर की जाने वाली आलोचना की आलोचना को और व्यापक और बोधगम्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि ‘भोगे गये यथार्थ’, ‘अनुभव की प्रामाणिकता’ जैसे पुराने, घिसे हुए नारों-फिकरों की एक बार फिर चर्चा की जाये, जिन्हें दलित लेखकों ने दशकों पुराने नयी कहानी आन्दोलन के मध्यमवर्गीय रोमांटिक सूत्रधारों से उधार लिया है. यथार्थ के वस्तुपरक अवगाहन के लिए उसका प्रत्यक्ष भोक्ता होना अनिवार्य शर्त है – यह संकीर्ण अनुभववाद वस्तुतः यथार्थवाद नहीं बल्कि प्रकृतवाद का बुनियादी तर्क है, जिसका दार्शनिक आधार बुर्जुआ प्रत्यक्षवाद का दर्शन है.

यदि भोगे गये यथार्थ से दूरी लेकर, कुछ समय लेकर, उसके बारे में धारणा न बनाई जाये तो वह धारणा वस्तुपरक नहीं हो सकती. निकट से किसी भी वस्तु या परिघटना को खण्ड-खण्ड में ही जाना जा सकता है, समग्रता में नहीं. उसके बारे में कई बोध (परसेप्शन) बनाये जा सकते हैं, पर धारणा (कंसेप्शन) नहीं बनायी जा सकती. इसके लिए दिक्-काल गत दूरी लेना आवश्यक होता है. इसके विपरीत, कई बार प्रेक्षक की स्थिति भोक्ता से भी अधिक वस्तुपरक हो सकती है. निस्सन्देह, भोक्ता होने के बाद यदि हम प्रेक्षक की तरह दूरी ले सकें तो वह ज़्यादा अनुकूल स्थिति होगी, लेकिन वस्तुपरक ढंग से धारणा बनाने की यह अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती.

सवर्ण जाति का एक सामाजिक कार्यकर्ता सही मायने में जातिच्युत होकर दलित खेत-मज़दूरों की बस्ती में जाकर काम करता है और उनके जीवन और संघर्षों से जुड़ता है तो उनके आर्थिक शोषण के साथ ही सामाजिक-जातिगत अपमान के बारे में वह उस दलित अफसर, प्रोफ़ेसर या बुद्धिजीवी से अधिक जानता-समझता है जो दलित होने के दंश को अपने समाज में झेलने के बावजूद आम दलित मेहनतकशों के जीवन से काफ़ी दूर हो चुका है. स्वानुभूति की प्रामाणिकता तभी हो सकती है, जब भोक्ता भोगी गई घटनाओं के वस्तुपरक विश्लेषण में सक्षम हो और यह तबतक नहीं हो सकता जबतक कि उक्त घटना की मूलकारक सामाजिक प्रक्रिया को समझ पाने में सक्षम वैज्ञानिक-ऐतिहासिक जीवन-दृष्टि और पद्धति भोक्ता के पास न हो.

स्वानुभूति जीवन-दृष्टि का विकल्प नहीं हो सकती, न ही स्वानुभूति की बात करते हुए तदनुभूति (एम्पैथी) को सिरे से खारिज किया जा सकता है. स्वानुभूति पर अतिरिक्त बल देने के कारण ही दलित साहित्य और दलित राजनीति के पास आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया या आत्मरक्षा की मुद्रा तो है, इसी व्यवस्था से रियायतें हासिल करने के तर्क तो हैं, या दलितों के अलग गांव बसाने या धर्मान्तरण जैसे यूटोपियाई विकल्प तो हैं, लेकिन मुक्ति की ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो जातिप्रथा को जड़मूल से समाप्त करने का व्यावहारिक मार्ग सुझाती हो.

भोगे गये यथार्थ की प्रामाणिकता पर अतिरिक्त बल देने वाले कुत्सित समाजशास्त्रीय नज़रिए की ख़तरनाक परिणतियों पर सोचने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हम ग्योर्गी लूकाच की प्रसिद्ध पुस्तक ‘समकालीन यथार्थवाद’ से एक लम्बा उद्धरण देना चाहेंगे, जहां उन्होंने यथार्थ-चित्रण की दो प्रविधियों – ‘बाहर से’ उद्घाटन और ‘भीतर से’ उद्घाटन की विस्तृत चर्चा की है :

‘इसमें (यानी इन दो प्रविधियों में – का.) मानव चरित्र की सतही और गहरी पकड़ में भेद का सवाल नहीं है. स्विफ्ट और साल्तिकोव-श्चेद्रिन जैसे महान व्यंग्यकारों ने हमेशा चरित्र को ‘बाहर से’ ही देखा. वास्तव में अपने व्यंग्य का निशाना बनी दुनिया की तमाम आत्मगत जटिलताओं में जाने से इंकार करना अच्छी व्यंग्यात्मक प्रातिनिधिकता की पूर्वशर्त है. लेकिन मैं जिस विरोध की बात कर रहा हूं, वह अलग है. ‘बाहर’ की पद्धति से एक लेखक व्यक्ति और व्यक्तिगत द्वन्द्वों पर आधारित एक प्रातिनिधिकता हासिल करता है और इस आधार से वह व्यापक सामाजिक अर्थवत्ता पर पहुंचता है. ‘अन्दर’ की पद्धति सामाजिक अन्तरविरोधों के बीचों बीच एक आर्किमिडियन बिन्दु खोजने की कोशिश करती है और फिर अपनी प्रातिनिधिकता को इन अन्तरविरोधों के विश्लेषण पर आधारित करती है.

‘अनेक यथार्थवादी लेखक इन दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और ये दोनों पद्धतियां एक ही कलाकृति में साथ-साथ उपस्थित हो सकती हैं. डिकेंस इसका उदाहरण है. उसने अपने निम्नवर्गीय चरित्रों का उद्घाटन अन्दर से किया है तथा उच्च और मध्यवर्गीय चरित्रों का बाहर से. हो सकता है डिकेंस एक अपवाद हो. लेकिन यदि हम परिवेश की सामाजिक उत्पत्तियों का अध्ययन करना चाहें तो इसका उदाहरण काफ़ी शिक्षाप्रद हो सकता है. यह स्पष्ट है कि एक लेखक का समाज का अपना अनुभव जिस वर्ग पर आधारित होगा, वह उसकी आन्तरिक तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा. वहीं दूसरे वर्गों को बाहर से देखा जायेगा. लेकिन यह केवल एक सामान्यीकरण है. मसलन, तोल्स्तोय की विश्वदृष्टि शोषित रूसी किसान जनता के काफ़ी करीब है. लेकिन वे निस्सन्देह कुलीन और अभिजात वर्ग के कुछ हिस्सों का चित्रण अन्दर से करते हैं.

लूकाच ने आगे यह चर्चा की है कि सभी लेखक अपने निकटतम अनुभव की दुनिया को प्रायः अन्दर से प्रस्तुत करते हैं लेकिन महान यथार्थवादियों के ‘आंतरिक’ ज्ञान की पहुंच प्रायः इस सीमा का अतिक्रमण करती है. और हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि प्रेमचन्द को महान यथार्थवादियों की इस कोटि में रखा जा सकता है.

लूकाच के उक्त लम्बे उद्धरण के पीछे हमारा मन्तव्य यही है कि भोगे गये यथार्थ की एकमात्र प्रामाणिकता की जो शर्त दलित जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए प्रस्तुत की जाती है और फिर जिस कसौटी पर प्रेमचन्द को भी खारिज कर दिया जाता है, उसके सतही, यांत्रिक, एकांगी और कुत्सित समाजशास्त्रीय चरित्र को भली भांति पहचाना और समझा जाना चाहिए.

लूकाच का कहना था कि, ‘अन्य क्षेत्रों की तरह साहित्य में भी वर्तमान की आलोचनात्मक समझ ही अतीत की समझ की कुंजी है.’ वर्तमान समाज में दलित प्रश्न की केन्द्रीय अन्तर्वस्तु और इसके आधार को समझ पाने में दलित लेखकों की असफलता ही उन्हें प्रेमचन्द के युग के दलित प्रश्न को नहीं समझने देती और उन्हें प्रेमचन्द की अविवेकी आलोचना के मुकाम तक पहुंचा देती है. आज के पूंजीवादी समाज में दलित-प्रश्न का केन्द्रीय सारतत्व उजरती गुलामी (वेज-स्लेवरी) है. क्रमिक विकास के रास्ते (भूमि सम्बन्धों में प्रशियाई जुंकर टाइप रूपान्तरण के रास्ते से) विकसित भारत के रुग्ण-विकलांग पूंजीवाद ने क्रान्तिकारी जनवादी मूल्यों के सृजन-पोषण के बजाय सभी मध्ययुगीन औपनिवेशिक मूल्यों-संस्थाओं को अपना लिया.

पहले के बंधुआ गुलाम दलितों का 95 प्रतिशत हिस्सा आज पूंजी का उजरती गुलाम है, जिसके बर्बर शोषण के साथ ही सामाजिक उत्पीड़न, पार्थक्य और अपमान की पुरानी प्रक्रिया आज भी जारी है. मात्र पांच प्रतिशत दलित आबादी पूंजीवादी सुधारों की प्रक्रिया में खुशहाल मध्यवर्ग में शामिल हो गयी है जो आर्थिक आधार पर अपने को ठीक-ठाक महसूस करती है, लेकिन सामाजिक अपमान और पार्थक्य को शिद्दत से महसूस करती है और इसलिए इस प्रश्न पर जशेर-शोर से आवाज़ उठाती हुई दलित उत्पीड़न के आर्थिक आधार के विश्लेषण का मुखर विरोध करती है या उसके प्रति उपेक्षा का रुख अपनाती है.

यह पांच फीसदी खुशहाल मध्यवर्गीय दलित आबादी यह नहीं समझ पाती कि जबतक 95 प्रतिशत सर्वहारा-अर्द्धसर्वहारा दलित आबादी उजरती गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं होगी (और ऐसा वह अन्य जातियों के मेहनतकशों के साथ मिलकर ही कर सकती है) तबतक दलित मध्यवर्ग के सामाजिक अपमान और पार्थक्य की स्थिति को भी समाप्त नहीं किया जा सकता. यानी पूंजीवाद-विरोधी संघर्ष के एजेण्डे पर दलित प्रश्न की उपस्थिति अनिवार्य है और दलित प्रश्न को पूंजीवाद-विरोधी संघर्ष से जुड़ना ही होगा.

वर्तमान समय में दलित प्रश्न की इस केन्द्रीय कड़ी को नहीं पकड़ पाने वाले दलित लेखक औपनिवेशिक प्राक्-पूंजीवादी संरचना में भी दलित प्रश्न के सारतत्व को नहीं पकड़ पाते. ब्रिटिश भारत में दलित-उत्पीड़न का मूल आधार वह अर्द्धसामन्ती भूमि-सम्बन्ध था जिसके अन्तर्गत बंधुआ-बेगार दलितों की सहस्राब्दियों पुरानी गुलामी यथावत् मौजूद रही. निस्सन्देह ब्राह्मणवाद की वैचारिक-सामाजिक शक्ति उनकी स्थिति को बनाये रखने वाली सबसे प्रचण्ड मनोगत शक्ति थी, लेकिन इस ब्राह्मणवाद का आधार भी प्राक् पूंजीवादी भूमि-सम्बन्धों की निरन्तरता में ही मौजूद था.

मार्क्सवादियों पर आर्थिक अपचयनवाद की तोहमत लगाते हुए अम्बेडकरवादी दलित लेखक ब्राह्मणवाद की आलोचना और दलित जीवन का यथातथ्य चित्रण करते हुए न तो अतीत के सन्दर्भ में सामन्ती भूमि-सम्बन्धों को, न ही आज के सन्दर्भ में पूंजीवादी उजरती गुलामी को, चर्चा-आलोचना के केन्द्र में लाते हैं. दलित जीवन के आर्थिक पहलू को यदि उनकी रचना कहीं छूती भी है तो उत्पादन-प्रक्रिया के किसी अलग-थलग ब्योरे के रूप में, या फिर इस तरह के बचकाने काल्पनिक समाधान के रूप में कि दलितों को अपने अलग गांव बसाने चाहिए, जैसाकि मोहनदास नैमिशराय की एक कहानी में दिखलाया गया है. ऐसा इसलिए कि डा. अम्बेडकर ने भी कभी यह समाधान सुझाया था.

इसी पोली-दलदली वैचारिक ज़मीन पर खड़े होकर हिन्दी के दलित लेखक प्रेमचन्द की आलोचना करते हैं और मुद्राराक्षसों की बिरादरी उनकी हौसला-अफज़ाई करती है. ब्राह्मणवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था और दलितों के सामाजिक अपमान-पार्थक्य की निर्मम आलोचना प्रेमचन्द भी करते हैं, लेकिन वे यहीं तक रुके नहीं रहते. वे उन अर्द्धसामन्ती भूमि-सम्बन्धों का भी विरोध करते हैं जो उनके समय में ब्राह्मणवादी मूल्यों-संस्थाओं का बुनियादी आधार था. प्रेमचन्द जहां दलित जीवन के यथार्थ को सीधे विषय नहीं बनाते, वहां भी वे भूमि सम्बन्धों पर सवाल उठाते हुए और रैडिकल भूमि-सुधार की बात करते हुए काश्तकार किसानों की समस्या के साथ ही दलित प्रश्न के समाधान की परियोजना भी प्रस्तुत करते नज़र आते हैं.

प्रेमचन्द ने जाति के उन्मूलन के प्रश्न को व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में और पूंजीवादी-जनवादी क्रान्ति की व्यापक परियोजना के एक बुनियादी संघटक अवयय के रूप में देखा, जबकि आज के अधिकांश दलित लेखक उसे एक अलग-थलग, स्वंतत्र-स्वायत्त सामाजिक प्रश्न के रूप में देखते हैं और उनकी रचनाएं लम्बे समय से उत्पीड़न के यथातथ्य ब्यौरों-विवरणों, क्रोध और आवेश की अभिव्यक्तियों, प्रतिरक्षात्मक उपक्रमों और यूटोपियाई समाधानों के मुकाम पर ठिठकी हुई हैं. ठहराव के जिस मुकाम पर वे खड़े हैं, वहां से, आश्चर्य नहीं कि ज़्यादा उग्र क्रान्तिकारी दलितवादी बनने के लिए कुछ लोग ‘रंगभूमि’-दहन की घोषणा कर डालें. और फिर बची-खुची कोर-कसर पूरी करने के लिए मुद्राराक्षस जैसे लोग हैं ही.

जब भी आलोचना और विरोध की किसी धारा का वैचारिक आधार लम्बे समय तक कमज़ोर बना रहेगा और उसपर पुनर्विचार की कोशिश नहीं होगी तो उसकी तार्किक परिणति के तौर पर ऐसा कोई विचारहीन लेकिन आत्मघाती प्रहसन घटित हो सकता है जैसा ‘रंगभूमि-दहन-प्रसंग’ और प्रेमचन्द के विरुद्ध मुद्राराक्षसी कुत्सा-वमन के रूप में घटित हुआ है.

‘रंगभूमि’ का विरोध करने वाले दलित साहित्य अकादमी के कर्ताधर्ताओं का कहना है कि उपन्यास में जाटव समुदाय के लोगों को ‘चमार’ सम्बोधित करके उन्हें अपमानित किया गया है. इन लोगों को शायद यह पता भी नहीं कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस जाति के लोग आज भी खुद की जाति चमार या हरिजन ही बताते हैं. ‘जाटव’ जातिनाम से वे प्रायः परिचित भी नहीं. प्रेमचन्द की कथाभूमि जो जनपद है और ‘रंगभूमि’ जिस काल की कहानी है, उसमें चमार का जातिसूचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल आम बात है.

यह हमारे सामाजिक इतिहास की विशिष्टता है कि कोई शब्द जाति सूचक संज्ञा के रूप में भी इस्तेमाल होता है और संवर्णों द्वारा दी जाने वाली गाली के रूप में भी. ‘रंगभूमि’ में सामाजिक संरचना को बताने के लिए या फिर किसी पात्र द्वारा सम्बोधन के रूप में ही ‘चमार’ शब्द प्रयुक्त हुआ है. प्रेमचन्द का दोष यह था 1925 में पहली बार चमार दलित जाति के सूरदास को उन्होंने नायक बनाया और संघर्षशील जनता की अथक संघर्षशीलता का उसे प्रतीक बनाया. उस समय न तो दलित सम्बोधन अभी चलन में आया था, न ही हरिजन शब्द ही उतना लोकप्रिय हुआ था.

वीरेन्द्र यादव ने ऊपर उल्लिखित अपने लेख में यह बेहद प्रासंगिक प्रश्न उठाया है कि जिस समय ‘निर्मला’ उपन्यास को पाठ्यक्रम से बाहर निकालने वाले भगवाधारी गिरोह के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ को सहसा प्रेमचन्द की चिन्ता सताने लगी है और उन्हें ‘राष्ट्रवाद’ का आग्रही बताते हुए अपनाने की कोशिशें तेज हो गयी हैं, ठीक उसी समय प्रेमचन्द को सवर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त, दलित-विरोधी, नाजी समर्थक सिद्ध करते हुए उन्हें दलितों-मेहनतकशों से छीनकर साम्प्रदायिक फासीवाद के पाले में धकेलने वालों के असली चेहरों की शिनाख़्त की जानी चाहिए. अपनी मौलिक घोषणाओं को सिद्ध करने के लिए मुद्राराक्षस ने तथ्यों में जो भयंकर शातिराना तोड़-मरोड़ किया है, उसे वीरेन्द्र यादव ने बहुत अच्छी तरह से उजागर किया है, इसलिए उन बातों को यहां दुहराने से बेहतर यही होगा कि मित्रों से आग्रह किया जाये कि वे उस लेख को अवश्य पढ़ें.

यही नहीं, मुद्राराक्षस के पैंतरापलट को भी वीरेन्द्र यादव ने अच्छी तरह से एक्सपोज़ किया है. दलितों के प्रति ग़ैरज़रूरी अपमानजनक संबोधन और उनके जीवन के यथार्थ को शहरी मध्यवर्गीय चश्मे से देखकर किये गये विकृत-अपमानजनक वर्णन के लिए तो वास्तव में मुद्राराक्षस की कुछ कृतियों को जलाने का काम दलित साहित्य अकादमी के सूरमाओं को करना चाहिए था.

ग़ौरतलब यह भी है कि मुद्राराक्षस ‘रंगभूमि’ का और बड़े पैमाने पर विरोध करने का ‘सद्विचार’ ठीक उसी समय उचार रहे हैं जबकि विजय मोहन सिंह प्रेमचन्द पर ‘गोदान’ उपन्यास में भूमि और किसानों की वास्तविक समस्या से दूर होकर गोदान की भावुक धार्मिक भूमि पर उतर आने का लांछन लगा रहे हैं और नन्दकिशोर नवल राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि के ‘दुराग्रह’ को छोड़कर, मानवीय संवेदना के व्यापक दायरे के मद्देनज़र जैनेन्द्र, अज्ञेय और निर्मल वर्मा के कथा-साहित्य को भी प्रेमचन्द की परम्परा में समाविष्ट करने का आग्रह कर रहे हैं.

विज्ञान और दर्शन की एक सामान्य पद्धति यह है कि चीज़ों की वास्तविक पहचान के लिए अन्य चीज़ों से उनके रिश्तों की, उनके अन्तर्सम्बन्धों की पहचान-पड़ताल की जाती है. प्रेमचन्द आज एक ही समय में कुछ नयी व्याख्याओं व पुनर्मूल्यांकनों के शिकार हो रहे हैं, कुछ नये विरोधों के निशाना बन रहे हैं और कुछ ऐसी परम्पराओं से उनके जुड़ावों के आविष्कार हो रहे हैं, जिनके बारे में अबतक कोई सोच भी नहीं सकता था. यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब प्रगति और प्रतिक्रिया के बीच की विभाजक रेखाओं को हर स्तर पर मिटाने और धूमिल करने का खेल हो रहा है और तरह-तरह से विचारधारा के प्रश्न को दरकिनार किया जा रहा है.

इसलिए यह समझना कोई कठिन नहीं कि हमले का निशाना प्रेमचन्द नहीं बल्कि जनता की संस्कृति है, उसके मुक्ति संघर्ष की धारा है. जो लोग प्रेमचन्द को दलितों की ऐतिहासिक परम्परा से काटकर अलग करना चाहते हैं वे दलित-संस्कृति और दलित-मुक्ति की किसी भी परियोजना के ऐसे शत्रु हैं, जो भीतर से घात करते हैं.

- इलाहाबाद की एक गोष्ठी में प्रस्तुत. पहल-80, जुलाई-अगस्त, 2005 में प्रकाशित. परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ से छपी ‘कुछ जीवन्त कुछ ज्वलन्त’ में संकलित.

Read Also –

31 जुलाई : महान कथाकार प्रेमचंद के जन्मदिन पर हमलावर होते अतियथार्थ के प्रदूषण

प्रेमचंद के किसान और कुलक का चरित्र : एक अध्ययन

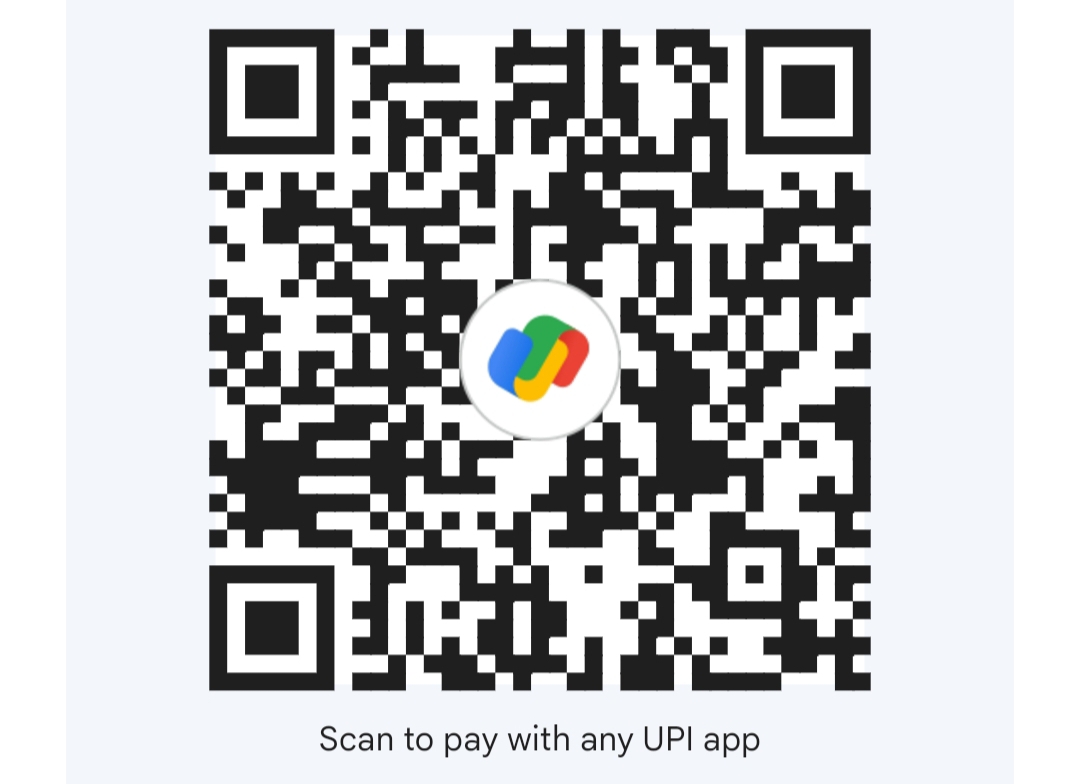

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]