यदि हरबर्ट मार्खेज के शब्दों में कहें, तो दलित चेतना एक प्रति–सांस्कृतिक चेतना है और इसीलिए विद्रोही भी. इस चेतना का उत्स भारतीय सामाजिक संरचना है, जो न सिर्फ़ जाति पर आधारित है, बल्कि इस जाति–व्यवस्था को धार्मिक वैधता भी प्राप्त है. यहां हमें यह भी समझ लेना होगा कि हमारी जाति–व्यवस्था सामाजित दुराव के सिद्धांत पर आधारित है.

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास के शब्दों में, ‘जाति भारतीय जीवन–शैली का समान्य मुहावरा है. यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों को ही नहीं, वरन् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को भी प्रभावित करती रही है.’ भारत के समाज के निचले पायदान पर खड़ी जातियां आर्थिक कठिनाइयों से उतनी विचलित नहीं होतीं, जितनी आरोपित नीच की सांस्कृतिक चेतना से और यह नीच परिणाम है हिंदू समाज की वर्ण–व्यवस्था के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण का, जिसके चलते इस सामाजिक अन्याय को वैध मान लिया गया है.

हिंदू समाज की सतही जानकारी रखने वाले भी जानते और मानते हैं कि सोपानीकृत जाति–व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर सदियों से खड़े दलितों की मुक्ति के लिए इसमें कोई जगह नहीं है और यही कारण है कि जब भी हमारे देश में किसी मुक्तिकामी विचारधारा का आविर्भाव हुआ, तो उसमें दलितों की भागीदारी सबसे ज़्यादा हुई. व्यावहारिक स्तर पर हिंदू धर्म की जो अवधारणा आम आदमी तक पहुंचती है, वह बहुत हद तक जातीय आचार–व्यवहार और संस्कार से परिसीमित हुई रहती है. जिन्हें आज हम दलित के नाम से जानते हैं, वे ही कल दास, दस्यु, चांडाल या अछूत के नाम से जाने जाते थे.

धर्म की आज्ञानुसार वे संपत्ति और ज्ञानार्जन के अधिकार से वंचित थे. चूंकि वर्ण–व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए धार्मिक और सामाजिक रूप से उन्हें किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था. यहां यह जान लेना आवश्यक है कि भारत में जिस मानव समूह को वर्ण–व्यवस्था में जगह प्राप्त नहीं होती थी, उसे अन्य अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता था. वंशगत अछूत इसी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है.

समाज में जब धर्म की सत्ता हो, तो मुक्ति का मार्ग केवल मोक्ष ही हो सकता है और हिंदू समाज में मोक्ष का एकमात्र उपाय था – जातीय कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन. चूंकि जातियां भिन्न–भिन्न थीं, इसलिए जातीय निष्ठाएं भी भिन्न–भिन्न थी. जातीय आधार पर वर्ण का विभाजन इसी कर्म सिद्धांत का व्यावहारिक रूप था. ब्राह्मणों के लिए जहां पठन–पाठन (वेद) का नियमन हुआ, वहीं शूद्रों के लिए उच्च वर्णों की नि:स्वार्थ सेवा का.

शूद्रों को सेवा भी इस तन्मयता के साथ करनी थी कि सेवा करते समय किन्हीं कारणों से उनके मन में ईर्ष्याभाव का समावेश न हो. यह एक ऐसा नियम था, जिसके उल्लंघन की मनोवैज्ञानिक संभावना को किसी भी युग में नकारा नहीं जा सकता और नियम का उल्लंघन हुआ नहीं कि शूद्रों के लिए मुक्ति का मार्ग बंद. इस दमघोंटू वातावरण से निजात पाने की चाहत किसके मन में नहीं होगी.

इतिहास गवाह है कि जाति–व्यवस्था की स्थापना और उसका कायम रहना तथाकथित उच्च जातियों के लिए ही फ़ायदेमंद रहा है. यदि ऐसा नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि यदि व्यक्तिगत सामाजिक सुधारों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे उदाहरण शायद ही मिलें, जहां उच्च जातियां जन आंदोलन का रुख अख़्तियार कर जाति–व्यवस्था के विरोध में खड़ी हुई हों. नीच की आरोपित संस्कृति किसी भी इंसान को सहज गवारा नहीं हो सकती. यही कारण है कि शस्त्र, शास्त्र और धन से वंचित कर दिए जाने के बावजूद दलित जातियां शुरू से ही इस आरोपित नीच की संस्कृति का विरोध करती रही हैं.

हां, विरोध के स्वर और तेवर जरूर बदलते रहे हैं. इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है. बदलते सामाजिक संदर्भों के अनुसार विरोध के इस स्वर में आरोह–अवरोह तो होना ही था. संस्कृतिकरण जहां इस विरोध की ओझल प्रक्रिया थी, वहीं दक्षिण भारत के अनेकानेक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन इस विरोध के मुखर और परिपक्व स्वर थे. यह समझने के लिए किसी अतिरिक्त संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है कि दलित जातियां ब्राह्मणवादी संस्कृति में पलते हुए अपना उद्धार नहीं कर सकती. ऐसे में दलित आंदोलन के नायकों का ब्राह्मणवादी संस्कृति के विरोध में खड़ा होना स्वाभाविक तो था ही, तार्किक भी था.

हिंदू समाज ने वर्णाश्रम धर्म के हथियार द्वारा दलितों पर द्विजों का इतना निर्णायक और मनोवैज्ञानिक वर्चस्व कायम किया कि उसे दंड शक्ति की विशेष ज़रूरत ही नहीं रह गयी. उल्लेखनीय है कि वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जन्म और कर्म फल के तर्क पर आधारित है. इसके तर्कों के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही ऊंची या नीची जातियों में जन्म होता है यानी जाति स्वयं भगवान का ही करिश्मा है. दलितों के लिए निर्विकार भाव से सेवा करना आवश्यक बना दिया गया और इसे ही उसकी मुक्ति का मार्ग बता दिया गया.

समझना मुश्किल नहीं है कि दलितों की मुक्ति का मार्ग वास्तव में ग़ुलामी का शाश्वत प्रावधान था. इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जहां सवर्ण समाज को बिना किसी पश्चाताप भाव के दलितों का शोषण करने का बहाना मिल गया, वहीं दलितों के लिए शिकायत का कोई मौक़ा भी नहीं रह गया. यानी जब भगवान ने ही दंड दिया है, तो शिकायत किससे की जाए का भाव उनके मन में पैठ गया. दलितों की चेतना कुंद करने की सारी स्थितियां हिंदू समाज ने बनाईं और इतनी पेचीदा बनाईं कि हजारों साल तक दलितों को अपनी पहचान का ध्यान तक नहीं आया.

हिंदू समाज ने दलितों के पैरों में इतनी भारी बेड़ियां डाल दीं कि धर्म परिवर्तन के बावजूद उनकी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध ही रहा. धर्म तो बदल गया, लेकिन जाति पूर्ववत बनी रही. यानी धर्म परिवर्तन भी उनके लिए मृग–मरीचिका ही साबित हुआ. इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम और ईसाइयत में वर्णाश्रम का तार्किक और नैतिक समर्थन सुलभ नहीं है, लेकिन नियति की अवधारणा से तो कोई भी धर्म मुक्त नहीं है और यही अवधारणा जातिगत ऊंच–नीच को भी सहज स्वीकार्य बना देती है.

मुस्लिम और ईसाई शासकों के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि जाति–व्यवस्था भारतीय सत्तातंत्र की धुरी है, एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक हक़ीक़त है, जिसे सांस्कृतिक वर्चस्व की अकूत शक्ति हासिल है. यही कारण है कि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों पर तो चोट की, किंतु जाति–व्यवस्था या उसके सामाजिक व्यवहार पर चोट करना क़तई मुनासिब नहीं समझा.

विडंबना तो यह है कि मुस्लिम शासकों ने ख़ुद अपने बीच प्रचलित रक्त की शुद्धता की अवधारणा को हिंदू समाज में प्रचलित जाति–व्यवस्था से मिला दिया, जिसके चलते भारतीय मुसलमानों में जातिगत ऊंच–नीच का प्रचलन हो गया. बहरहाल, एक बात स्पष्ट है कि दलितों का धर्मांतरण केवल आस्था का प्रश्न नहीं था और न है, बल्कि मूल रूप से वह हिंदू सामाजिक व्यवस्था से विरोध जताने और मुक्ति पाने का एक राजनीतिक हथियार भी है.

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दलित चेतना एक प्रति–सांस्कृतिक चेतना है. दलित चेतना के उत्स और अंतर्विरोध, इसलिए इस चेतना में जाति–व्यवस्था के सांस्कृतिक वर्चस्व का निषेध भी स्वाभाविक है. कोई भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम व्यवस्था की वकालत करता है, वह दलितों की चेतना में मूल रूप से दलित विरोधी ही होगा.

अकारण नहीं कि हरिजन उद्धार के तमाम प्रयासों के बावजूद महात्मा गांधी दलितों के प्रेरणास्रोत नहीं बन सके, क्योंकि वे वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते हुए दलित उद्धार की बातें करते थे. ऐसे में दलितों के मन में उनके प्रति यह संदेह स्वाभाविक था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उनकी मुक्ति कैसे संभव होगी. वर्णाश्रम व्यवस्था के सदियों के शोषण और भेदभाव के चलते ही दलित गांधी के व्यामोह से दूर होकर आंबेडकर की राहों पर चल निकले. आज उनका आईकॉन गांधी नहीं, आंबेडकर हैं.

यह बताने के लिए किसी विशेष शोध की आवश्यकता नहीं कि दलित चेतना के दार्शनिक और वैचारिक आधार का स्रोत गौतम बुद्ध ही रहे हैं. गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास के प्रथम पुरुष हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के औचित्य को चुनौती दी और उसे नाजायज़ ठहराया. श्रावस्ती प्रवास के दौरान सुमित नामक एक भंगी को अपने संघ में शामिल करके उन्होंने दलितोद्धार का वह मार्ग प्रशस्त किया, जो आने वाले युगों–युगों तक दलित मुक्ति का मार्ग अवलोकित करता रहा. स्वयं आंबेडकर ने भी यही राह अपनाई.

चूंकि जाति–व्यवस्था को धार्मिक वैधता प्राप्त है, इसलिए शुरू में दलितों ने अपनी मुक्ति के लिए धार्मिक रास्ता ही अपनाया. भक्ति काल के संत कवियों की वाणी में हमें यही स्वर सुनाई देते हैं. चोखामेला, नंदनार, रविदास आदि संत कवियों की कविताओं में दलित होने की पीड़ा का गहरा एहसास दिखाई देता है. कहना गलत नहीं होगा कि इन दलित कवियों ने अपनी कविताओं में जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति दी, आगे चलकर वही पीड़ा अधिकारों की मांग करने लगी. 20वीं सदी की शुरुआत में जिन कवियों और साहित्यकारों ने दलित चेतना को विकसित करने में योगदान दिया उनमें दीनबंधु, केरूबुआ गायकवाड़, वामन कारदाक, किसन बंदशोदे और घोगाडे का नाम लिया जा सकता है.

जहां तक आधुनिक दलित चेतना का सवाल है, तो यह निर्विवाद है कि इसके जनक आंबेडकर ही हैं. यह चेतना हमें साहित्य और राजनीति दोनों स्तर पर दिखाई देती है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गौतम बुद्ध के बाद आंबेडकर पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने वर्ण–व्यवस्था को उचित मानने से इनकार किया और उसे उखाड़ फेंकने में अपना सारा जीवन लगा दिया. जो विचार, तर्क और स्थापना सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में राजनीति को प्रेरित करते हैं, वे ही लेखन को भी प्रेरित करते हैं.

यदि दलित राजनीति के प्रेरणा पुरुष आंबेडकर हैं, तो दलित साहित्य में भी उन्हीं के विचारों की प्रतिष्ठा है. दलित साहित्य का मुखर स्वर वही है, जो सामाजिक विभेद, वर्ण–व्यवस्था, ब्राह्मणवादी नैतिकता, संरचनात्मक अन्याय और शोषण के विरूद्ध तैयार हुई विचार प्रक्रिया से निर्मित हुआ है. चूंकि दलित चेतना विरोध और प्रतिकार की चेतना है, इसलिए दलित साहित्य भी विरोध और प्रतिकार का साहित्य है. प्रतिकार की चेतना का संवाहक होना ही इसका सौंदर्य है और यही इसका रस–अलंकार–पिंगल भी है.

यह सचमुच अफ़सोस की बात है कि वर्तमान समय में दलित चेतना का प्रवाह कुंद होते प्रतीत हो रहा है और उसका क्रांतिकारी तेवर भ्रष्ट. देश और समाज पर सतही नजर रखने वाला भी यह आसानी से समझ सकता है कि जैसे–जैसे दलित चेतना राजनीतिक शक्ति में बदलती जा रही है, वैसे–वैसे वह राहच्युत और एकांगी होने लगी है. दलित ताक़तें आपने तात्कालिक लाभ के लिए दलित विरोधी शक्तियों से समझौता करने से भी परहेज़ नहीं कर रही हैं. गौतम बुद्ध और आंबेडकर की ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रतिकार का सफ़र आज ‘ब्रह्मा-विष्णु-महेश’ की गोद में विश्राम करने लगा है.

दलित चिंतक और नेता दलित चेतना को आम दलितों तक पहुंचाने में असफल दिखाई दे रहे हैं. कल के आंबेडकरवादी आज घोषित रूप से उन शक्तियों के साथ हैं, जिन्होंने आंबेडकर का जीना मुहाल कर रखा था. दलितों की एका तो आज एक दिवास्पन बनकर रह गयी है. सभी दलित नेता अपनी–अपनी डफली अलग–अलग बजा रहे हैं, जिसमें न तदनियोजित सुर है, न ताल. पिछले कुछ वर्षों में दलित समाज में ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद और धार्मिक कर्मकांड जिस तेज़ी से बढ़ा है, वह चिंतित करने वाला है. दलित युवाओं में कांवड़िया बनने की प्रतिस्पर्धा हो रही है और उस प्रक्रिया में वे ब्राह्मणवादी संस्कृति के संवाहक और रक्षक बनकर अपने को धन्य–धन्य मान रहे हैं. यह अलग बात है कि हिंदुत्वादी ताक़तें उन्हें केवल यज्ञ की समिधा समझती हैं.

दलित युवा हिंदू धर्म के बंधुआ मज़दूर बनकर जीने में ही अपने जीवन की सार्थकता देख रहे हैं. इन ब्राह्मणवादी कर्मकांड से दलित नेता भी अछूते नहीं हैं. जहां उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे ब्राह्मणवादी कर्मकांड और रुढ़िवाद के विरूद्ध खड़े होंगे, वहीं आज वे उसे ही प्रश्रय देने में लग गए हैं. एकांगी और प्रतिगामी जीवन धारा में बहकर न केवल वे अपना विनाश करेंगे, बल्कि जाति विहीन समाज के उद्देश्य को भी पराजित करेंगे. प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक ग्राम्शी ने जिस सांस्कृतिक वर्चस्व की बात कही है, उसे आज हम भारत में प्रत्यक्ष होते देख रहे हैं.

- कुमार नरेन्द्र सिंह

वरिष्ठ पत्रकार

Read Also –

दलितों को अपने हित और हक़ की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी

दलितों और आदिवासियों द्वारा इस विरोध का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं – हिमांशु कुमार

शुद्र मोदी के नेतृत्व में दासता की बेड़ियां पहनने को बेताब शुद्र

भारत में शुद्र असल में दास है ?

(संशोधित दस्तावेज) भारत देश में जाति का सवाल : हमारा दृष्टिकोण – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

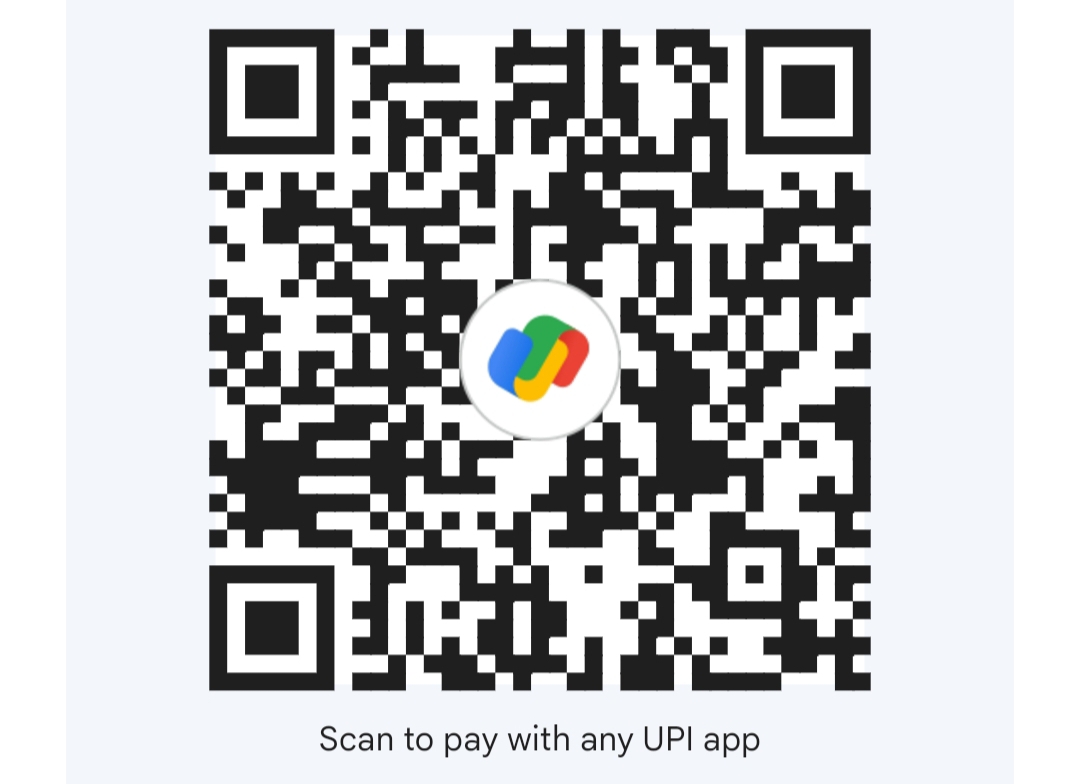

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]