चिली में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए की शह पर किए गए तख्तापलट को 50 साल पूरे हो गए. इतने ही बरस राष्ट्रपति सल्वादोर अलेन्दे की हत्या और उसके 12 दिन बाद महान कवि पाब्लो नेरूदा के निधन को भी हो रहे हैं. 11 सितंबर, 1973 से लेकर 1990 के बीच 17 साल की जिस तानाशाही और निरंकुशता ने देश में इन्सानियत के सूरज को उगने से रोके रखा, उसकी भयावह स्मृतियों को दर्ज करने और संजोने का काम चिली के सिनेमाकारों ने किया. चिली के तख्तापलट पर केंद्रित सिनेमा की परंपरा पर सिने आलोचक विद्यार्थी चटर्जी की यह लंबी कहानी, अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है.

सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद चिली के तानाशाह जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने उन सभी की हत्या करने का आदेश दिया था, जो उसकी सत्ता के विरुद्ध थे. असहमतों और बागियों का सफाया करने के अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन कॉन्डोर. नतीजतन, 1973 से 1990 के बीच उसके आतंकी राज में चिली के हजारों पुरुषों और स्त्रियों की हत्या की गई. उस दौर के जख्मों को आज तक नहीं भरा जा सका है.

27 मई 2008 को चिली की एक अदालत ने पिनोशे की खतरनाक खुफिया सेवा के 100 लोगों को गिरफ्तार कर के उनके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया. यह अदालती आदेश साल भर पहले ही 2007 में स्पेन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर था, जिसमें फ्रांको के तानाशाही राज में किए गए अपराधों को उद्घाटित करना और उसके शिकार लोगों की स्मृतियों को संजोया जाना था. चिली से लेकर अर्जेंटीना, पैरागुए और ब्राजील तक 60 से 80 के दशक के बीच जो तानाशाही राज कायम हुए, फ्रांको का राज उन सब के लिए एक आदर्श था. न्यायपालिका या सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले दिखाते हैं कि काल का चक्र कितना धीरे-धीरे घूमता है. यह बात अलग है कि हमें इस मंथर गति का अहसास नहीं हो पाता.

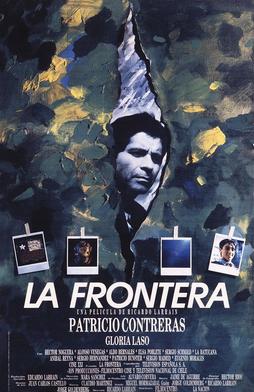

पिनोशे राज के आखिरी वर्षों पर केंद्रित रिकॉर्डो लारेन पिनेडा की फिल्म ला फ्रन्टेरा (द फ्रंटियर) 1992 में बर्लिन सिल्वर बियर पुरस्कार की विजेता थी. यह फिल्म एक गणित शिक्षक की कहानी सुनाती है जिसे अपने एक कैद सहकर्मी की रिहाई याचिका पर दस्तखत करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस शिक्षक रामिरो ओरेलाना को एक तटीय और ठंडे जिले की ऐसी बंजर सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जो बीते 100 वर्षों में दो बड़े समुद्री तूफानों और कई भूकम्पों का गवाह रहा है, जिससे भयावह विनाश हुआ था. यहां के रहने वाले मोटे तौर पर मूलवासी इंडियन हैं जो अलगाव में जीने के कारण आधुनिक दुनिया से बिलकुल कटे हुए हैं. शिक्षक जब विरोधाभासों से भरी इस दुनिया में कदम रखता है, उस वक्त अपने देश के सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ पर उसकी समझदारी अधपकी होती है.

कालांतर में यहां की एक स्थानीय महिला के साथ उसका जटिल करीबी रिश्ता कायम होता है, जो अंतत: खत्म होने को अभिशप्त था. यहीं कुछ अलहदा किरदारों के साथ उसकी दोस्ती भी होती है. फिर एक और भयावह तूफान आता है. ये तमाम अनुभव उसे सिखाते हैं कि दी गई परिस्थितियों में उसकी भूमिका क्या हो सकती है, उसे करना क्या चाहिए. फिर एक दिन उसके देश में लोकतंत्र लड़खड़ाते हुए लौटता है. एक टीवी टीम उसके पास वहां पहुंचती है. ओरेलाना को बताया जाता है कि अब वह सेन्टियागो में अपने घर वापस जाने को आजाद है. शिक्षक उनसे कहता है कि वह वहीं रहना चाहता है, लौटना नहीं चाहता.

‘कू सिनेमा’ यानी तख्तापलट केंद्रित सिनेमा की श्रेणी में आने वाली कुछ अन्य बराबर चर्चित फिल्मों के बीच ‘ला फ्रन्टेरा’ घोषित रूप से सबसे ज्यादा राजनीतिक फिल्म रही, जिसने निर्वासन और अलगाव के साथ रेचन और पुनर्निर्माण के विषय को इस तरह बरता कि यह तकरीबन परिकथा जैसी बन पड़ी. समूची फिल्म के ऊपर वृत्तचित्र के प्रभाव के बहुत स्पष्ट साक्ष्य दिखाई देते हैं. जिस ताजगी भरी शैली में निर्देशक हमें दमित भावनाओं, इन्सानी नाटकीयता, हताशा और आत्मतोष से भरी कहानी के साथ जोड़ता है, वह अनुभव उत्तेजक है. इन्हीं सब भावनाओं से मिलकर जिंदगी दोबारा जी उठती है.

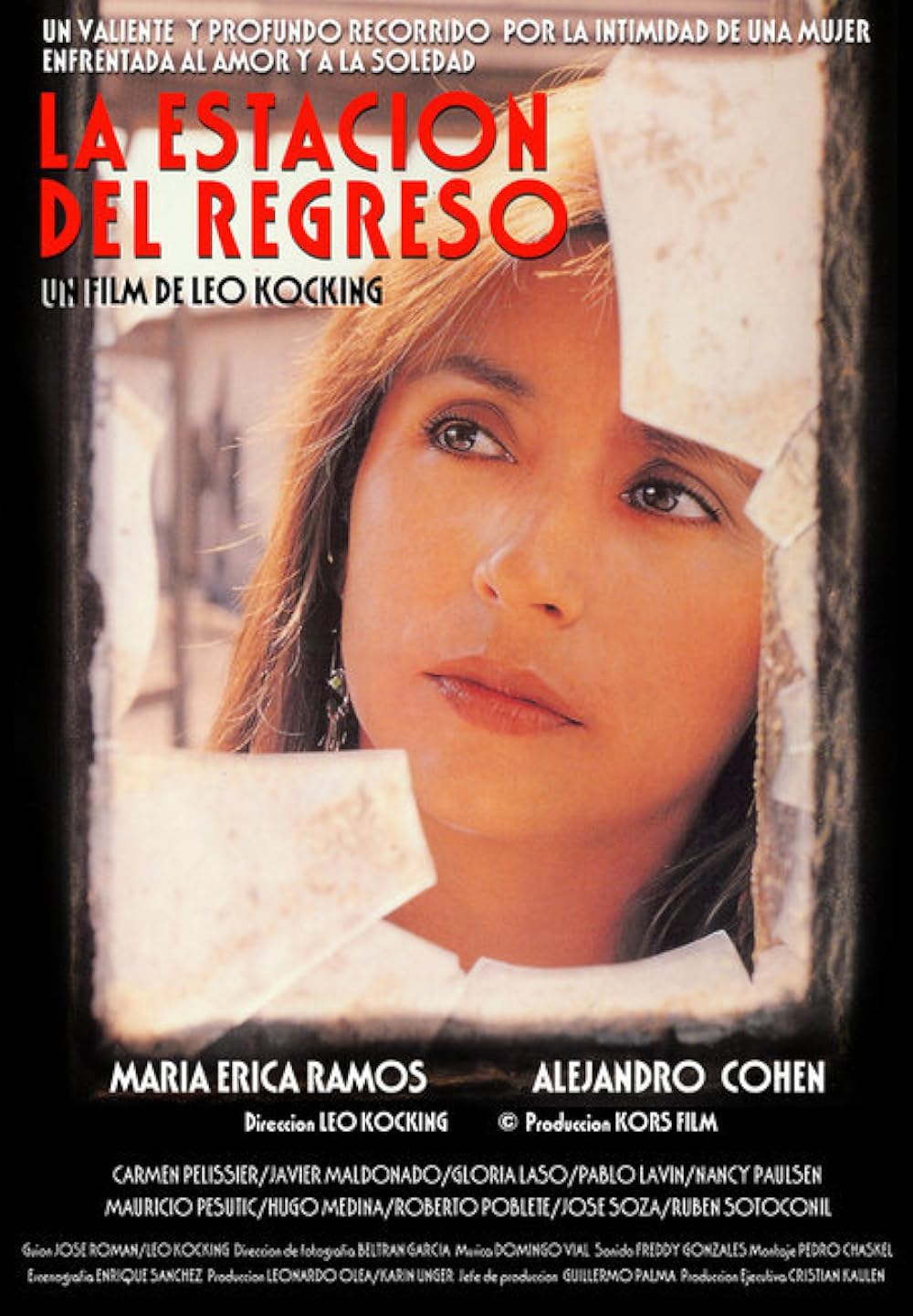

तानाशाही से आहत रूह की उथल-पुथल, घायल वफादारियों और अलगाव के शिकार लोगों पर चिली में लगातार बनाए गए सिनेमा में लियोनार्डो कॉकिंग की फिल्म ‘ला एस्तासियोन देल रेग्रेसो’ (द रिटर्न स्टॉप) भी इजाफा करती है, हालांकि उसे ला फ्रन्टेरा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. यहां तानाशाही का शिकार एक महिला स्कूली शिक्षक पाउला और उसका गायब एक्टिविस्ट पति है, जिसे गिरफ्तार कर के एक सुदूर निर्जन रेगिस्तान में रखा गया है.

यह फिल्म न सिर्फ पाउला की अपने पति के लिए, बल्कि निजी, राजनीतिक और दार्शनिक संदर्भों में अपने लिए भी लंबी और एकाकी तलाश की कहानी है. उस रेगिस्तान में पहुंचने के बाद उसे अहसास होता है कि अंतत: उसे अपने पति को पाने के लिए एक और सफर की शुरुआत करनी होगी.

जख्मी लोगों के निजी मनोविज्ञान को इतनी निरंतरता और श्रम के साथ खंगालने का काम करने वाले चिली के फिल्मकारों में गोंजालो जस्टीनियानो सबसे अलग ठहरते हैं. फिल्मकार मिग्वेल लिटिन और वृत्तचित्र निर्माता पट्रीशियो गुज्मान की तरह ही जस्टीनियानो ने भी पिनोशे के राज में कुछ साल निर्वासन में देश से बाहर बिताए थे. निरंकुश और सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति वाले समाजों के विरोधाभासों को उजागर करने के लिए जस्टीनियानो ने सुसी नाम के एक प्रतीकात्मक किरदार का प्रयोग किेया.

अपने मकान में रहने वाले एक रहस्यमय किरायेदार के साथ उसका रिश्ता और शैम्पेन के एक ब्रांड के विज्ञापन में उसके अधिकारियों द्वारा उसके ऊपर चिली की एक आदर्श महिला की छवि प्रस्तुत करने का दबाव (पिनोशे के नारे ‘ईश्वर, राष्ट्र और परिवार के हित’ के अनुरूप) एक बदलते हुए समाज में बहुत महीन ढंग से असहमति और पतन के दोहरे यथार्थ को रेखांकित करता है. फिल्म बिना किसी नतीजे के आहिस्ता-आहिस्ता जैसे घुलते हुए खत्म होती है, जो विरोधाभासी अर्थछवियों से भरा हुआ एक समृद्ध अंत है.

एक ओर फिल्म एमनीसिया में जस्टीनियानो ने उस देश का नाम ही उजागर नहीं किया है, जहां कथानक घटता है, लेकिन स्पष्ट है कि वे चिली के ऐतिहासिक दु:स्वप्न की ही कहानी सुना रहे थे. ब्लैक कॉमेडी की शैली में निर्देशक चिली के लोगों के रोजमर्रा के उन अनुभवों को छूता है जो तख्तापलट के इतने बरस बाद भी आज जिंदा हैं- मसलन, प्रतिशोध की प्रबल इच्छा, भूलने की आकांक्षा और आगे बढ़ जाने की चाह.

अपने घर एक बस से लौटते वक्त रामिरेज की मुलाकात अचानक अपने पूर्व सैन्य अधिकारी जुनिगा से होती है, जो एक बर्बर दंडाधिकारी था. रामिरेज भूल नहीं पाया है कि कैसे जुनिगा ने उसे कैदियों को गोली मारने का आदेश दिया था और कैसे उसने एक गर्भवती महिला कैदी को बिना पलक झपकाए गोली मार दी थी. क्या रामिरेज उसे माफ कर पाएगा ? क्या वह अपने प्रतिशोध की इच्छा को जाने देगा, जिसे उसने बरसों अपने मन में पाला है ? फिल्म ऐसे सवालों को एक ऐसी उदासीनता और परिपक्वता के साथ सामने लाती है, जिसके बगैर 17 साल तक आक्रोश को मन में दबाकर जिंदा रहा कोई आदमी पागल ही हो जाता.

जस्टीनियानो के शब्दों में – ’एमनीसिया सामूहिक स्मृतिलोप के विरुद्ध एक फिल्म है… आज के चिली में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी याद नहीं रखना चाहते, खासकर वे लोग जो गहन मानवाधिकार उल्लंघनों में लिप्त रहे थे और वे जिन्होंने उस वक्त राजनीतिक स्तर पर जबरदस्त गैर-जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था.’ यह एक ऐसी फिल्म है जो तकरीबन हर उस लैटिन अमेरिकी देश को स्वर देती है जो लंबे सैन्य हस्तक्षेप से गुजर चुका है.

राष्ट्रपति अलेन्दे के खास करीबी रहे फिल्मकार मिग्वेल लिटिन तख्तापलट के बाद बाल-बाल बच गए थे. 1993 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लास नोफ्रागोस, जिसमें आत्मकथात्मक छवियां थी. फिल्म का नायक आरोन बीस साल के निर्वासन के बाद अपने देश लौटता है. वह ‘एक गुम देश, गुम समझदारी और पीछे रह गए लोगों के साथ अपने गुम रिश्तों’ को तलाश रहा है.

जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया था वहां वह लौटकर जाता है. उस घर के अंधेरे गलियारों और घुमावदार सीढि़यों के साथ वह अपनी गुम परिचिति को अनिश्चय और उत्कंठा के साथ तलाशता है. अपने पिता और भाई की तलाश उसे आत्म की खोज का बहाना बनती है.

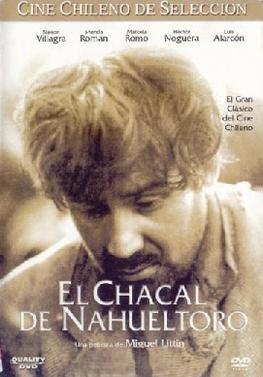

जस्टीनियानो जिस सामूहिक स्मृतिलोप की बात करते हैं, उस पर लिटिन ने अपनी पहली फिल्म एल चकाल दे नाहुएलतोरो (द जैकॉल ऑफ नाहुएलतोरो) में काम किया था. यह फिल्म अलेन्दे के विचारों और आदर्शों के समर्थन में उठी पहली लोकप्रिय लहर के दौरान आई उन अग्रणी फिल्मों में रही, जिन्होंने प्रगतिशील ताकतों और उनके विरोधी रूढ़िवादी तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखाएं खींचने का काम किया.

जिस साल चिली में तानाशाही का अंत हुआ, 1990 के वेनिस फिल्म महोत्सव का आकर्षण बनी सिल्वियो काओज्जी की फिल्म ला लूना एन एल एस्पेजो (द मून इन द मिरर). यहां कला और राजनीति का जिस सहज ढंग से संगम होता है, वह एक शानदार उपलब्धि है, जो अंतत: फिल्म को मानवीय बेचैनी की एक पच्चीकारी में तब्दील कर देती है.

भौतिक और मनोवैज्ञानिक निरंकुशता की पृष्ठभूमि में रची गई एक दर्दनाक प्रेमकथा ला लूना सैन्य शासन पर एक अप्रत्यक्ष अभियोग है. सतह पर देखें, तो यह फिल्म जगमगाती रोशनियों और लंबी छायाओं वाले एक जादुई परिदृश्य के भीतर तीन व्यक्तियों की प्रेम की खोज है.

पाब्लो नेरूदा और उनके हजारों चाहने वालों की स्मृतियों और इंकलाबी पलों के गवाह वाल्परेसो के ऐतिहासिक बंदरगाह पर एक पुराना बीमार जहाजी डॉन आरनाल्डो अपने जर्जर घर में अपने बेटे एल गार्दो उर्फ फैटी के साथ रहता है. घर की लकड़ी से बनी सीढि़यां रपटीली हैं और उन पर चलते हुए पकड़ने के लिए रेलिंग की जगह एक लंबी रस्सी बंधी है.

बिस्तर पर पड़े-पड़े डॉन आरनाल्डो अपने घर की हर गतिविधि पर चौतरफा लगे शीशों की मदद से करीबी नजर रखता है. उसका किरदार पिनोशे और उसके खतरनाक जासूसों की छवियां लिए हुए है. उसका बेटा फैटी आज्ञाकारी है, लेकिन डरा हुआ है और मुक्त होना भी चाहता है. शायद मन ही मन वह यह भी चाहता है कि उसका बाप मर जाए, हालांकि इस भावना को वह सशक्त अपराधबोध के चलते एक हद से आगे नहीं जाने देता.

फैटी की पड़ोसन है एक विधवा लुक्रेशिया, जो उससे उम्र में थोड़ा बड़ी है. वेनिस फिल्म महोत्सव में इस किरदार के लिए ग्लोरिया मंचमेयर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का का पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने दमित भावनाओं और कमजोरियों का बिलकुल सटीक संतुलन साधते हुए उसे निभाया था. दोनों गुपचुप प्रेम में हैं और डॉन की नजरों से इसे छुपाए हुए हैं पर किसी-किसी दिन फैटी अपने अतिउत्साह में बाप की गुलामी को तोड़ भी देता है.

कभी वह लुक्रेशिया के साथ समुद्र के इलाके में टहलने चला जाता है, तो कभी कहीं और. बार-बार बेटे की ये बागी हरकतें पिता सह नहीं पाता और उसके ऊपर नियंत्रण की अंतिम कोशिश एक अंधेरी रात में कर बैठता है. लड़का (पढ़ें राष्ट्र या लोग) हालांकि अब परिपक्व हो चुका है. देर से ही सही, उसे अहसास हो चुका है कि बूढ़े बीमार बाप के गंदे कपड़े बदलने, रोजाना उसकी दाढ़ी काटने, उसका मैला साफ करने, उसके लिए सूप बनाने और उसका मन बहलाए रखने के मुकाबले उसकी जिंदगी कहीं बड़ी और व्यापक है.

दार्शनिक संदर्भों में देखें, तो ला लूना प्रेम की तलाश में खोये तीन व्यक्तियों की कहानी है. एक ऐसे वक्त में जब ऊपर से प्रेम न करने के फरमान जारी किए जा रहे थे; जब प्रेम पर लगातार पहरे और धमकियां आयद थीं; और इसी वजह से प्रेम यहां महज स्मृति या मृगतृष्णा बनकर रह गया था, जो शानदार तो था लेकिन भुलावा भी था.

होसे डोनोसो की साहित्यिक दृष्टि और सिल्वियो काओज्जी की विश्लेषणात्मक दृष्टि को मिलाकर बनाई गई ला लूना ने इन तीन दुर्ग्राह्य किरदारों के बीच बहुस्तरीय, उदास और भव्य साक्षात्कारों को जीवन देने का काम किया. ठीक इसी के समानांतर दर्शक को राजनीतिक दृष्टि से युक्त एक संभावनाशील सबक भी दिया जा रहा है ताकि वह प्रेरित हो सके.

इस फिल्म के माध्यम से लेखक और निर्देशक ने मिलकर एक समूचे राष्ट्र के दमन और अलगाव के अनुभव को एक निजी सफर में तब्दील कर डाला- अंधेरी छवियों और ज्वलंत इच्छाओं से गुजरते हुए रोशनी तक का सफर. यह एक ऐसा सिनेमा है जो कलात्मक, सौंदर्यशास्त्रीय और बौद्धिक अभिव्यक्ति के एक सशक्त वाहक के रूप में न सिर्फ सिनेमा में आस्था की लौ को जगाये रखता है, बल्कि मनुष्य की नियति में भी उम्मीद को पुष्ट करता है जिसे एक स्तर पर आत्मतुष्टि के लिए अपने खिलाफ और बाहरी प्रतिकूलताओं के खिलाफ एक साथ संघर्ष चलाए रखना है.

इस फिल्म के लेखक डोनोसो 20वीं सदी के अंतिम चौथाई में पूरी दुनिया को प्रज्ज्वलित करने वाले लैटिन अमेरिकी साहित्यिक प्रतिरोध में चिली के प्रतिनिधि रहे हैं. कुछ साल पहले गुजर चुके डोनोसो का मार्केज, वर्गास लोसा आदि की तरह दुनिया में बहुत नाम नहीं है, लेकिन अपने देश में और समूचे स्पानीभाषी महाद्वीप में उन्हें जबरदस्त प्रतिभावान शख्स माना गया.

भावनात्मक शिद्दत वाली छवियों को उभारने और एक खास किस्म के खुरदुरेपन को पकड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें पीढि़यों तक पाठकों का मुरीद बनाया, जो दरजा कुछ ही लेखकों को हासिल है. काओज्जी ने मुझसे एक बार बातचीत में बताया था कि अपने समय को बेधने और भिन्न-भिन्न किस्म के किरदार गढ़ने की डोनोसो की क्षमता के वे कितने कायल थे.

जहां तक ला लूना की बात है, उन्होंने खुद बताया है कि यह कहानी उन्हें फिल्म बनाने के लायक हमेशा से ही क्यों एकदम पकी हुई जान पड़ती थी.

‘एक बार मैं वाल्परेसो गया था, तब मैंने खुद से कहा कि मुझे यहां की पहाडि़यों के लिए कुछ करना चाहिए. वे इतनी खूबसूरत थीं कि मुझमें बस गई थी. इस फिल्म में हालांकि मेरे लिए ज्यादा आकर्षक बात चीजों का बिखरना है, सड़ना है. यह प्रतीक मेरे तकरीबन सभी उपन्यासों में है: बंद जगह, अपार्टमेंट, यथार्थ को विकृत करने वाला एक शख्स, अवैध काम, स्थापित व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कोई तत्व, लुक्रेशिया का प्यार’ – होसे डोनोसो

ऐसी एक दुनिया को परदे पर उतारने के लिए निर्देशक को कई प्रदर्श और सौंदर्यशास्त्रीय तत्वों को संज्ञान में लेना था. काओज्जी कहते हैं –

’यह ऐसे किरदारों का एक जगत है जहां लगातार रगड़-घिस्स जारी है, जो हमेशा किसी न किसी मुहाने पर हैं. इसमें जो वस्तुएं दिखाई गई हैं वे भी किरदार ही हैं: जैसे परदे, जो लगता है कि सांस ले रहे हों; मकान, जो दरकने की आवाज करते हों; फर्नीचर, जिनकी आकृति जुगुप्सा जगाती हो. यह एक ऐसी दुनिया है जहां वातावरण खुद में एक और किरदार है, एक ऐसा माहौल जिसका पतन दिखता है, जिसे आप सड़ता हुआ सूंघ सकते हैं- गार्दो के काटे हुए प्याज को भी.’

पिता डॉन आरनाल्डो हमेशा पीछे देखता है. वह अतीत की किसी सजावटी वस्तु जैसा है, एकदम संग्रहालय में रखे जाने लायक, जो वर्तमान से डरा हुआ है और भविष्य से उससे भी ज्यादा, कि जाने उसके साथ क्या हो. फिल्म में पुरानेपन के दृश्य इस बूढ़े के चरित्र चित्रण के समानांतर चलते हैं.

बेशक यह अहसास सघन है कि फिल्म 1973 से 1990 के बीच तानाशाही वाले दौर में घट रही है, पर फ्रेम दर फ्रेम जिस अतीत को जगाया गया है वह इससे कहीं ज्यादा पुराना है. एक ऐसा अतीत जो रूढ़ है, साधारण है, अकसर नीच भी, जो निजी स्वार्थपरता की कीच-गंदगी से ऊपर उठने को तैयार ही न हो.

डॉन जिस संगीत को सुनता है वह भी बहुत पुराना है. उतने ही पुराने वे फर्नीचर और परदे आदि हैं जिनसे उसने खुद को घेर रखा है. खिड़की से बाहर बह रही बदलाव की हवाओं से खुद को बचाए रखने की बूढ़े की अदद कोशिश और सीलन की गंध से पटे उस कमरे में कैद अपने अभिशप्त जीवन से मुक्त होने की उसके बेटे की छटपटाहट- यही टकराव फिल्म में नाटकीय ढंग से तनाव को जन्म देता है.

फिल्म जैसे-जैसे चढ़ती जाती है, दर्शक के मन में यह खयाल मजबूत होता जाता है कि अगर डॉन आरनाल्डो आज रिटायर न होकर नेवल कमांडर वाले अपने जवानी के दौर में होता या चुस्त-दुरुस्त ही होता, तो वह अपने बेटे को बहुत जमकर मारता, लुक्रेशिया के साथ उसका प्रसंग निपटा देता और पहले की तरह अपने घर में अपना कानून वापस लागू कर देता.

यह बात इससे जाहिर होती है कि वह लुक्रेशिया तक को नहीं बख्शता. एक खास तनावपूर्ण दृश्य में वह किसी गिरे हुए तानाशाह की तरह अपनी अंतिम ताकत बटोर कर लुक्रेशिया के ऊपर हमला करता है ताकि अपनी सत्ता को बचा सके, लेकिन वही क्षण उसकी सत्ता के पतन का गवाह बन जाता है.

ला लूना डोनोसो के एक और आयाम को बहुत समृद्ध लेकिन क्रूर ढंग से प्रकाशित करती है- समाज द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर थोपी गई भूमिका से उसके भाग निकलने की उत्कंठा. लड़का अपने बाप से इतना गहरे जुड़ा हुआ है, फिर भी वह उस ठंडी अंधेरी रात में जाने से उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, जब अपनी नेवल अफसर वाली वर्दी में बेहद दयनीय और त्रासद अवस्था में हारा हुआ डॉन अपनी शर्मिंदगी के मारे वहां से अंतिम प्रस्थान कर जाता है.

बूढ़े की गुमशुदगी में ही उसके बेटे की मुक्ति निहित थी- चाहे वह असली रही हो, काल्पनिक या दोनों का कोई अनिश्चित सम्मिश्रण. इस दृश्य के दौरान दर्शक अपनी कुर्सी में धंसा हुआ एकदम से सन्न है और सोच रहा है- क्या हासिल हुआ और किस कीमत पर !

चिली के ‘कू सिनेमा’ में काओज्जी की प्रतिष्ठा उनकी एक और डॉक्युमेंट्री से मजबूत हुई, जिसका नाम था फर्नांडो इज़ बैक होम. यह फिल्म गायब हुए लोगों की स्मृतियों के प्रति उनकी कटिबद्धता और एक कलाकार, एक नागरिक और एक मनुष्य के तौर पर अपनी भूमिकाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अलहदा सिनेमाई तत्वों के इस्तेमाल के प्रति उनकी संजीदगी की गवाही देता है.

ऐसे फिल्मकारों के उदाहरण दुर्लभ हैं जो एक ही विषय पर बराबर कामयाबी से डॉक्युमेंट्री और फिल्म दोनों बनाते हों. 1990 में चिली में लोकतंत्र की बहाली के बाद से देश भर में अलग-अलग जगहों पर अपहचानी लाशें मिली हैं, जिन्हें बिना रिकॉर्ड के तानाशाही के दौर में दफनाया गया था.

ऐसे ही लोगों में एक था संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी फर्नांडो डी ओलिवारेस मोरी, जो 27 बरस की उम्र में एक दिन अचानक अपने राजनीतिक विचार जाहिर करने के बाद गायब हो जाता है और जल्दबाजी में उसे दफना दिया जाता है. जब उसके अवशेष बरामद होते हैं, तो उसकी पहचान का पता लगाने में अगले चार साल गुजर जाते हैं. फर्नांडो इज़ बैक होम नामक वृत्तचित्र की शुरुआत फर्नांडो के परिवार से होती है जो उसके अवशेषों के सामने बैठे हैं और डॉक्टरों के परीक्षण के निष्कर्षों को सुन रहे हैं. उनकी गवाहियां फर्नांडो के भयावह अंत का त्रासद अफसाना रचती हैं.

चिली को ‘साम्यवाद से महफूज’ रखने के लिए तानाशाही राज ने जिन हजारों लोगों की हत्या की, उनमें से केवल इस इकलौते केस से जुड़े तथ्य ही पिनोशे को सजा देने के लिए पर्याप्त हो सकते थे, लेकिन 1999 के अंत और 2000 के आरंभ में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने तानाशाह के लिए कुछ और ही योजनाएं बना रखी थीं, जो उस वक्त पश्चिमी लंदन के वेन्टफोर्थ में एक घर में नजरबंद था.

स्ट्रॉ ने फर्जी मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड में चले लंबे मुकदमों (जहां-जहां के नागरिकों की उसने चिली में हत्या की थी) के कारण पैदा हुए शारीरिक और मानसिक तनाव के चलते पिनोशे की हालत खराब है. स्ट्रॉ ने उसे इंग्लैंड से भिजवा दिया. मानवता के खिलाफ किए अपने अपराधों की सजा भुगतने के बजाय पिनोशे वापस सेन्टियागो चला आया और जिंदगी भर चिली में सीनेटर बना रहा क्योंकि उसे कानूनी मुकदमेबाजी से सुरक्षा मिल चुकी थी.

इसके उलट, फर्नांडो अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि अपनी कब्र से कफन में लिपटा अपने घर लौटा. उसकी विधवा को फॉरेन्सिक सर्जन ने जो रिपोर्ट दी- टूटी हुई हड्डियां, खोपड़ी में गोलियों के छेद- वह उसके साथ हुई पाशविकता की एक अलग ही कहानी थी. दोस्तों और परिजनों की मौजूदगी में फर्नांडो के अवशेषों को दोबारा ससम्मान दफना दिया गया, लेकिन बरसों गुजरने के बाद भी उसकी मां और बीवी का दुःख कम नहीं हुआ.

यह मान लेना क्रूरता होगी कि फर्नांडो के परिजन अपनी गांखें बंद कर के उसके हत्यारों को कभी माफ कर देंगे. कविता में भले दुःख क्षणिक होता हो और जिंदगी आगे बढ़ जाती हो, लेकिन असल जिंदगी कविता से ज्यादा जटिल होती है.

चाहे जो हो, लेकिन तबाह हो चुके अपने लोगों के बीच अस्तित्व और चेतना के स्तर पर फर्नांडो की वापसी को इतने दायित्वबोध के साथ दस्तावेजीकृत करने के लिए फिल्मप्रेमी और इतिहासप्रेमी काओज्जी का आभार हमेशा मानेंगे. समय के साथ तकरीबन हर समाज घोर अपमानों और अमानवीय बर्बरताओं से भरे अपने अतीत को अकसर भुला देता है. काओज्जी की यह फिल्म उसी सामूहिक स्मृति को बहाल करने और अपनी जवानी के उत्कर्ष पर मार दिए गए एक जीवन को सम्मानित करने का एक प्रयास थी.

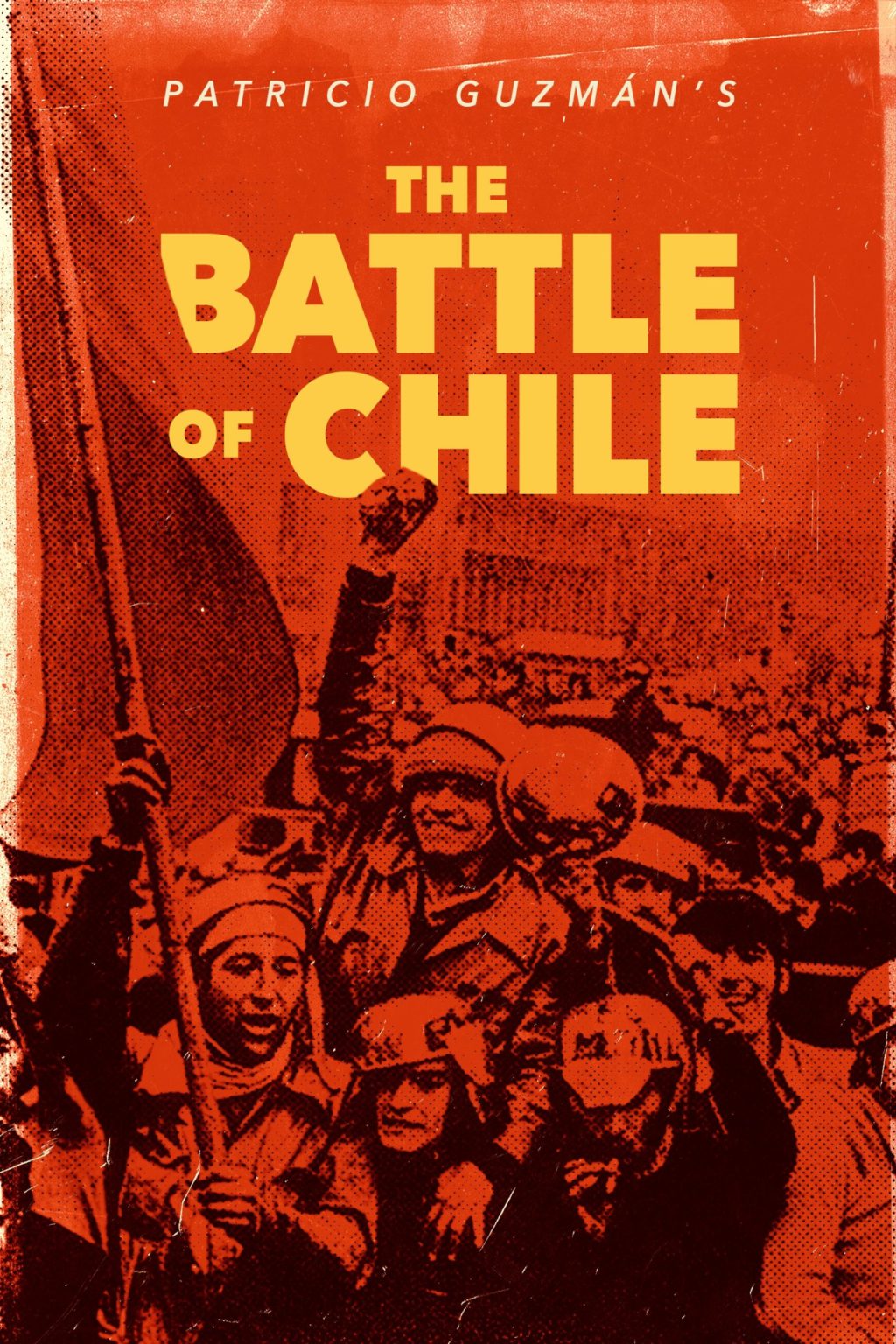

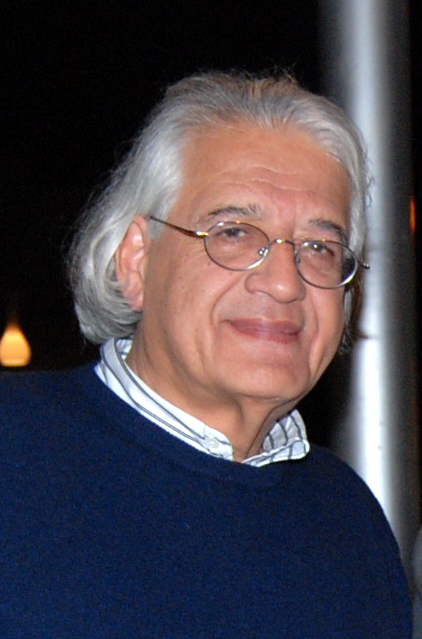

जहां तक डॉक्युमेंट्री की बात है, ‘अस्थिर करने वाली ताकतों के खिलाफ चिली के रहनुमा’ के रूप में पिनोशे के गढ़े गए मिथ को पूरे धैर्य के साथ इतने लंबे समय तक प्रभावशाली ढंग से खंडित करने का जैसा काम पट्रीशियो गुज्मान ने किया है, वह किसी और ने नहीं किया. फ्रांको के राज वाले स्पेन में सिनेमा में प्रशिक्षित गुज्मान ने अलेन्दे की संक्षिप्त सरकार के दौरान पांच डॉक्युमेंट्री बनाई थीं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से बताला दे चिली (द बैटल ऑफ चिली) जैसे तारीखी सिनेमा के लिए याद रखा जाता है.

तीन खंडों में बनी यह महान डॉक्युमेंट्री अलेन्दे के वर्षों में चिली की फिजाओं में बेहतर भविष्य के लिए गूंजने वाले उम्मीद और संघर्ष के नारों और उनके त्रासद अंत का स्मरण है. दुनिया भर के फिल्मकारों और फिल्मप्रेमियों के ऊपर इस फिल्म ने जाहिर तौर से अपना जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है. कुछ साल पहले एक प्रतिष्ठित यूरोपीय फिल्म पत्रिका ने आनंद पटवर्धन से उनकी पसंदीदा डॉक्युमेंट्री के बारे में पूछा था, उन्होंने द बैटल ऑफ चिली का नाम लिया. पटवर्धन ने उस पत्रिका से कहा था –

’1970 के बदलाव भरे दशकों में अमेरिका में एक छात्र रहने के नाते मैंने कई ऐसी डॉक्युमेंट्री देखी थीं जिन्होंने सामाजिक कर्म के एक कारगर औजार के रूप में फिल्म-निर्माण की ओर जाने को मुझे प्रेरित किया. जो फिल्म मेरे मन में बसी रह गई वह पट्रीशियो गुज्मान की द बैटल ऑफ चिली है.’

उन दिनों पटवर्धन इस सवाल से लगातार जूझ रहे थे कि वे गांधी और मार्क्स में से किसे चुनें. सामाजिक परिवर्तन में दिलचस्पी रखने वाले तमाम शिक्षित भारतीयों के मानस और कल्पना को यह सवाल बरसों से झकझोरता रहा है. पटवर्धन लिखते हैं –

‘उस वक्त चिली के राष्ट्रपति सल्वादोर अलेन्दे एक प्रतीक बन चुके थे. मैं लगातार अपनी एक सदिच्छा से लड़ रहा था कि कैसे अपने मार्क्सवादी दोस्तों को अहिंसा की नीति स्वीकार करने को राजी करूं और अपने गांधीवादी दोस्तों को यह बात समझाऊं कि बिना वर्ग-संघर्ष के अहिंसा अकेले इंसाफ नहीं दिला सकती है. अलेन्दे यहां एक ऐसे मार्क्सवादी के रूप में हमारे सामने थे तो खूनी हिंसा से नहीं, चुनाव के रास्ते सत्ता में आए थे. जब सीआइए प्रायोजित सैन्य तख्तापलट ने 11 सितंबर 1973 को अलेन्दे की हत्या की और फिर हजारों कामगारों व नागरिकों का कत्लेआम किया गया, तो यह लोकतंत्र और समाजवाद को एक विनाशक झटका था. गुज्मान की महान डॉक्युमेंट्री ने अलेन्दे के दौर के वैभव और उसके बाद की त्रासदी को पकड़ा है.’

फिल्म की विषयवस्तु के अतिरिक्त पटवर्धन को उसके इस सौदर्यशास्त्र ने प्रभावित किया था कि तूफानी सियासी घटनाक्रम के स्मरण में भी काव्यात्मक हुआ जा सकता है. वे लिखते हैं –

’70 के दशक में जूलियो गार्सिया एस्पिनोसा ने ‘इम्परफेक्ट सिनेमा’ के आगमन को सराहा था, जिसमें हाथ से बनाए गए श्वेत-श्याम दानेदार तेज गति वाले फुटेज में विषय के संघर्ष की छाप हुआ करती थी. गुज्मान का सौंदर्य ‘इम्परफेक्शन’ और आतमचेतस क्रांतिकारिता से परे जाता है, उसकी काव्यात्मकता साधारणत्व की महत्ता में अक्षुण्ण आस्था से उपजी है, जो असाधारण को अपने साथ गूंथकर आगे बढ़ती है.’

चिली में लोकतंत्र भले लौट आया हो, लेकिन वहां के कुलीनों और पेंटागन ने मिलकर जिस अंधेरे दौर को पैदा किया, उसकी स्मृतियों को जाने में अभी और वक्त लगेगा. स्मृतियां अपने लापता दोस्तों और परिजनों की, उन पड़ोसियों की जिन्होंने ऐन मौके पर मुंह फेर लिया, उन अजरीबोगरीब निर्वासन क्षेत्रों की जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से कॉमरेड पैदा किए, और एक ऐसे बंटे हुए समाज की यादें जिसकी अनुभूतियां और रूहें इतनी बुरी तरह चाक हो चुकी थीं कि वक्त चाहकर भी उन्हें पूरी तरह भर नहीं सकता.

फिर भी, इन्सानी आस्था का एक प्राचीन मंत्र हमारे पास है कि वक्त हर घाव को भर ही देता है, चाहे वह कितना ही गहरा क्यों न हो. कभी-कभार यह बात झूठी जान पड़ती है. कौन कह सकता है क्या सच है और क्या झूठ, पर उन दुखियों को कौन समझाए जो रात के अंधेरे कोनों में आज भी रो-रो कर अपने आंसुओं के सैलाब में खुद को डुबो देते हैं. आज 50 साल बाद चिली के तख्तापलट पर बने बेहतरीन सिनेमा से गुजरते हुए मन में कई खयाल आते-जाते हैं.

चिली पर मौत की लानत बरसाने वाले पिनोशे के जिंदा साथियों को आज भी 2008 के अदालती आदेश के अनुरूप सजा मिल पाए, तो शायद इनके शिकार लोगों को चैन की करवट लेने का एक लमहा नसीब हो सके, चाहे वे कहीं भी हों- अपहचानी कब्रों में, कब्रिस्तानों में, या फिजाओं में. बावजूद उसके, गुज्मान शायद इकलौते बचे रह जाएं जिन्हें कभी चैन नहीं पड़ेगा. अंधेरे दिनों और अंधेरी रातों के अनंत सिलसिले भयावह स्मृतियां बनकर उनके पास लौट-लौट कर आते रहेंगे. पिछले महीने 82 साल के हुए गुज्मान के शब्दों में – ’मेरे लिए तो यह ऐसे ही है गोया तख्तापलट कल की बात हो.’

- विद्यार्थी चटर्जी

Read Also –

भारतीय सिनेमा पर नक्सलबाड़ी आन्दोलन का प्रभाव

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]