हेमन्त कुमार झा,एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

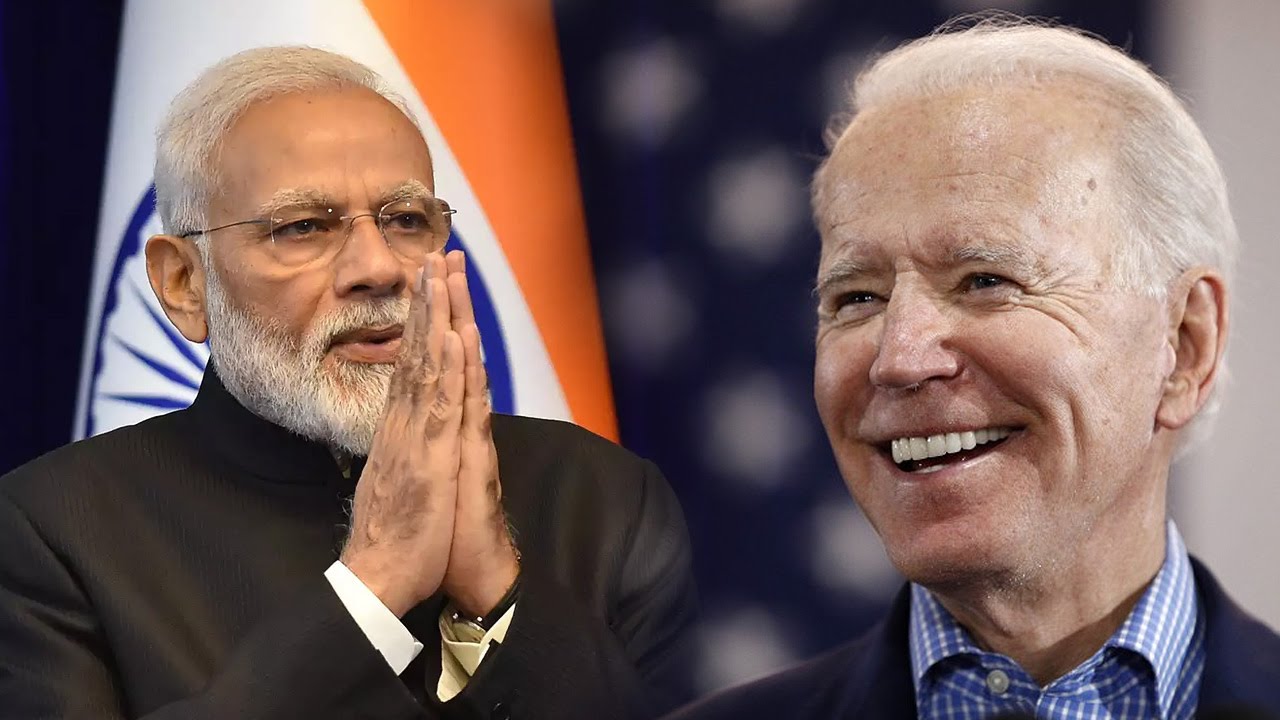

नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, ‘हम आपस में मूल्य साझा करते हैं.’ ये मूल्य क्या हैं ? ये हैं लोकतंत्र, मानवाधिकार, किसी भी तरह के नस्ल भेद या धर्म भेद का विरोध, विश्व शांति आदि. लेकिन, बाइडन के इस वक्तव्य पर सीएनएन के एक पत्रकार की टिप्पणी थी, ‘वे मूल्य नहीं, हित साझा कर रहे हैं.’ मूल्यों और हितों का यह संघर्ष आज की दुनिया का सच है.

ये हित क्या हैं ? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है व्यापारिक हित. व्यापारिक हित, मतलब आज की दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुकी और विश्व राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा रही बड़ी कंपनियों के हित. व्यापारिक हितों ने इतिहास में अनगिनत युद्धों को जन्म दिया. लेकिन, तब लोकतंत्र नहीं था इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य आज की तरह परिभाषित नहीं थे. तब मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर ऐसी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं थी.

दुनिया में जब लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार हुआ, मानवाधिकारों को लेकर देशों के बीच सैद्धांतिक सहमति बनी, नस्ल या धर्म के आधार पर भेद भाव का स्पष्ट निषेध हुआ तब सिर्फ व्यापारिक हित ही महत्वपूर्ण नहीं रह गए. किसी भी नेता या किसी भी देश की छवि इस आधार पर भी बनने लगी कि वे किन मूल्यों को धारण करते हैं, उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर क्या है.

वैश्विक संस्थाओं की स्थापना और उनकी कार्यप्रणाली में इन मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया गया. फिर, पिछली सदी के उत्तरार्द्ध में अकल्पनीय तकनीकी विकास ने उत्पादन की प्रक्रिया में क्रांति ला दी. इस क्रांति ने आर्थिक विकास को अभूतपूर्व गति दी. देखते ही देखते अमेरिका और यूरोप उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए. कालांतर में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश भी उसी पंक्ति में आ गए.

तकनीकी क्रांति ने उत्पादन के क्षेत्र में जब अपरिमित उछाल को जन्म दिया तो कंपनियों की हैसियत दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगी. अब तक उंगली पर गिनी जा सकने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जगह इतनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अस्तित्व में आ गईं और उनके प्रभाव क्षेत्र का इस तरह सर्वव्यापी विस्तार हुआ कि वैश्विक राजनीति में मूल्य गौण होने लगे और व्यापारिक हित मुख्य होने लगे.

सोवियत पराभव के बाद एकाध दशकों तक अमेरिकी प्रभुत्व में एकध्रुवीय हो चुकी दुनिया में मूल्यों की बातें तो बहुत होती रहीं लेकिन व्यापारिक विस्तार की दबी खुली आकांक्षाओं के आगे अक्सर मूल्य धराशायी होते नजर आए और आर्थिक उद्देश्य प्रमुख हो गए.

नई सदी आते आते चीन के आर्थिक विकास ने दुनिया के तमाम समीकरणों को उलट पलट दिया. अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के सामने चुनौतियां बढ़ने लगी. इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने मूल्यों को और अधिक किनारे करना शुरू किया. हालांकि, खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताने वाला अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के लिए तानाशाहों के साथ न सिर्फ समझौते करता रहा बल्कि कई देशों में तानाशाही को जन्म देकर उनका पोषण और संरक्षण भी करता रहा.

अमेरिका के आर्थिक विकास और उसकी चौंधियाती चमक के पीछे दुनिया के गरीब देशों में तानाशाही के समर्थन और मानवाधिकारों के घोर हनन पर आंखें मूंदे रहने के इतिहास की बड़ी भूमिका है. नई सदी ने आर्थिक हितों के लिए वैश्विक और शाश्वत मूल्यों की अवहेलना का नया अध्याय रचना शुरू किया.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत और उनके प्रभाव में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि वे वैश्विक राजनीति को संचालित करने में और बड़ी भूमिका निभाने लगे. राजनेता इन कंपनियों की कठपुतली की तरह नजर आने लगे.

अमेरिकी राजनीति में बड़ी कंपनियों का प्रभाव द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तेजी से बढ़ा था. जैसे जैसे अमेरिका समृद्धि और ताकत के नए नए पड़ावों को पार करता गया, उसी अनुपात में वहां की राजनीति में कंपनियों का दखल भी बढ़ता गया. भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ.

1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही भारत में कंपनियों की संख्या और उनकी समृद्धि में तेजी से वृद्धि हुई. नई सदी का पहला दशक बीतते-बीतते भारत में इन कंपनियों के प्रभुत्व में इतनी वृद्धि हो चुकी थी कि उन्होंने देश के लिए एक नया राजनीतिक नायक गढ़ लिया. यह गढ़ा गया नायक बातें तो देश और उसके गरीबों की करता था लेकिन नीतियां उन कंपनियों के लिए बनाता था जिन्होंने उसे गढ़ा था.

भारत का अमेरिकीकरण तो आर्थिक उदारीकरण के साथ ही होने लगा था, अब नए नायक के दौर में इसकी गति और अधिक तीव्र हो गई.

चूंकि भारत में अमेरिका के मुकाबले आबादी बहुत अधिक है और गरीबों की संख्या तो बहुत ही अधिक है इसलिए भारत के अमेरिकीकरण ने अत्यंत ही विद्रूप आर्थिक परिस्थितियों को जन्म देना शुरू किया. श्रमिकों के शोषण में वृद्धि, आर्थिक असमानता की वृद्धि दर में ऐतिहासिक उछाल आदि इसके सीधे निष्कर्ष के रूप में सामने आए.

लेकिन, कंपनियों और उनके द्वारा गढ़े गए नायक ने अपने नीतिगत लक्ष्यों पर से किंचित भी ध्यान इधर-उधर नहीं होने दिया. उनकी इस जुगलबंदी ने भारत की राजनीति में नए-नए छल छद्मों से इस तरह प्रभावित किया कि लगभग एक दशक तक पूरा देश संभ्रम की स्थिति में रहा. इस संभ्रम ने आम जनता को इस स्थिति में ला दिया कि वह उन लोगों की ही उपेक्षा करने लगी, बल्कि उनका मजाक तक उड़ाने लगी जो उनके वास्तविक हितों की बात करते रहे.

दुनिया भर में विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण, मानवाधिकारों के हनन और सिस्टम द्वारा धर्म के आधार पर भेद-भाव के आरोप लगा रहा है, लेकिन दुनिया के बड़े देश, जो इन मूल्यों का दम भरते हैं, इन आरोपों की स्पष्ट अनदेखी कर रहे हैं. भारत ही क्यों, चीन, तुर्की, फिलीपींस, पोलैंड आदि कई देशों की राजनीति में असहनशीलता के बढ़ते आरोपों के बावजूद इनकी अनदेखी की जा रही है.

आज की दुनिया को नीतिगत तौर पर राजनेता नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय शक्तियां संचालित कर रही हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मूल्य नहीं, व्यापारिक हितों का संरक्षण चाहिए. वे पूरी दुनिया को एक खुले बाजार की तरह देखना चाहती हैं, जहां श्रम और पूंजी की बेरोकटोक आवाजाही हो.

जब श्रम और पूंजी की बेरोकटोक आवाजाही चाहिए तो देशों के बीच के संबंधों के निर्धारण में मूल्यों की बातें बेमानी हो ही जानी हैं. वहां निर्णायक तो व्यापारिक हित ही होंगे. मुनाफा की होड़ और हवस सबसे पहले मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों की ही हत्या करती है.

दुनिया में कंपनियों का राज है, नीतियों के निर्माण, देशों के आपसी संबंधों आदि में कंपनियों का निर्णायक दखल है तो तमाम अंतर्विरोधों से भरे दो लोकतांत्रिक देशों के नेता आपस में मिलने पर बातें भले मूल्यों की करें, वास्तविकता में वे मूल्यों को परे धकेल कंपनियों के हितों का पोषण और संरक्षण ही करेंगे. यह सबसे बड़ा कारण है कि आज की दुनिया में लोकतंत्र कमजोर होता नजर आ रहा है.

और, जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो मानवाधिकारों का हनन होगा ही, धर्म और नस्ल को टूल बना कर राजनीति होगी ही. ऐसी राजनीति, जो मनुष्यों को दास के रूप में परिवर्त्तित करना चाहती है. यह दासत्व आर्थिक ही नहीं, बौद्धिक स्तरों पर भी बढ़ रहा है.

बौद्धिक दास प्रतिरोध और क्रांति की बातें नहीं करते. वे जय जयकार करते हैं, लुट पिट कर भी, शोषित हो कर भी तालियां बजाते हैं और…अपने हितों को लेकर हो रहे किसी भी बौद्धिक विमर्श का मखौल उड़ाते हैं. आज का भारत इसका नायाब उदाहरण है. अन्य बहुत सारे देश भी ऐसे ही उदाहरण बन चुके हैं.

उन देशों के नेता आपस में मिलते हैं लेकिन डोर किन्हीं अदृश्य हाथों में होती है. वे एक दूसरे की भीतरी सच्चाई को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर सैद्धांतिक बातें करते वे सबसे अधिक ऐसी की तैसी उन्हीं सिद्धांतों की करते हैं, जो विश्व मानवता के लिए अपरिहार्य हैं. भले ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास नए मुकामों को छू रहा है, मानवता भी उसी अनुपात में नए-नए खतरों से दो चार हो रही है.

Read Also –

आर्थिक मंदी : समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुकाबला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी नहीं कर सकता

अडानी के गुब्बारे में हिंडेनबर्ग के छेद को सत्ता के आतंक के सहारे भरने की कोशिश

अग्निपथ और आउटसोर्सिंग से बहाली मनुष्यता के शव पर मुनाफा की शक्तियों का नग्न नर्तन

गिग अर्थव्यवस्था : तकनीक की आड़ में पूंजीवादी लूट की नई शैली

भारत बुरी तरह से अमेरिका के चंगुल में फंस चुका है

कारपोरेटवाद की निर्मम संरचना के खिलाफ अमेरिका में वैचारिक संघर्ष

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]