आज भारत में तकरीबन पूरा मीडिया ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ के दायरे में समेटा जा चुका है. यह आभासी दुनिया के राजनीतिक धरातल पर एकमात्र नजरिए के रूप में छाया दिख रहा है. इस नजरिए के हिसाब से एक तो ‘हिंदू’ प्राचीन धर्म है और दूसरा विशेष जातीय समूह है जो पौराणिक रूप से इस जातीयता के साथ ही जन्मा है. इस धारणा ने ‘हिंदुओं’ को भारत का सनातन मूल निवासी मान लिया है. यह राजनीतिक मुहिम भारत को उस अनैतिहासिक अतीत में वापस ले जाने का प्रयास करती है जहां हिंदू बाहरी क्षेत्रों से आए प्राचीन यूनानियों से लेकर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों तक यानी ‘म्लेच्छ’ या अशुद्ध नस्लीय मिलावटों से सुरक्षित थे.

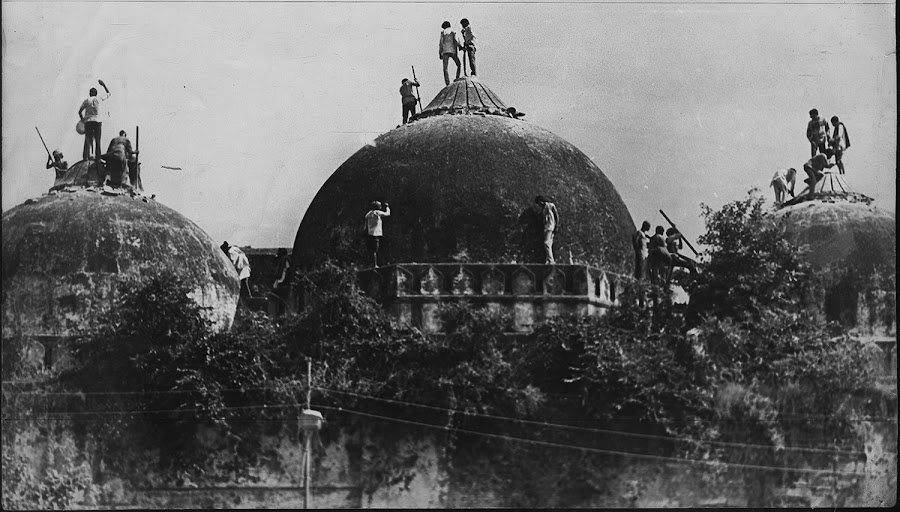

कई उत्साही राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने हाल ही में दावा किया था कि ‘हिंदू राज्य’ 5 अगस्त 2020 से प्रभाव में आ गया है, जब राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन एक धार्मिक समारोह के साथ हुआ था. इस मंदिर का निर्माण अयोध्या, जिसे पहले फैजाबाद कहा जाता था, की जमीन पर हो रहा है जहां कभी सोलवीं शताब्दी में बनी मस्जिद हुआ करती थी. इस मस्जिद को 1992 में हिंदू संगठनों, जिसमें वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, के नेताओं द्वारा जुटाई गई भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था. एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के आधार पर सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने इस समारोह में एक पुजारी की तरह धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया जिसका प्रसारण हर प्रमुख समाचार चैनल द्वारा किया गया. यह आयोजन – जिसमें धर्मशासित और लोकतांत्रिक मूल्य आपस में गड्डमड्ड थे – एक विशेष कारण से उस तारीख पर आयोजित किया गया था.

ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था. सरकार ने इस क्षेत्र में भारी सैन्य-बल की तैनाती की, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया, संचार प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया और विरोध करने के किसी भी प्रयास को दबा दिया. सरकार ने 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद से विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था. दमन का यही तरीका अब देश के बाकी हिस्सों में भी नजर आ रहा है. सरकार ने कई बार अपने धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रहों को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया है और अब जब कि कार्यकारी और औपचारिक पुजारी के बीच का फासला भी खत्म कर दिया है, ऐसे में संविधान के मूल सिद्धांत खारिज होते नजर आ रहे हैं. संविधान एक समझौता है, एक लोकतांत्रिक वादा है जिसे भारतीयता को अपनाते हुए सबने एक दूसरे से लिखित तौर पर किया है. हम अब इस वादे के टूटने के साक्षी बने हैं.

इस स्पष्ट प्रभुत्व के बावजूद, हिंदूवादी पहचान को नागरिकों पर, देश पर या राज्य पर स्थायी तौर पर थोप पाने की परियोजना मुमकिन नहीं है और इसकी शुरुआत से ही इसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है.

19वीं शताब्दी के मध्य में, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक गठन के शुरुआती दिनों से ही दो अलग-अलग राजनीतिक नियतियां साफ तौर पर नजर आने लगीं थीं. ये दोनों राजनीतिक लाइनें शुरुआत से ही एक दूसरे से असंगत रही हैं और संभवतः दोनों का अलग-अलग प्रकार के राजनीतिक परिपेक्ष में जन्म हुआ. एक ने सवर्ण जातियों के वर्चस्व के तहत जाति-आधारित संगठन को जारी रखने की मांग की और दूसरी ने जाति और लिंग के भेदभाव से मुक्त एक समतावादी समाज के रूप में अन्य वास्तविक स्वतंत्रता की कल्पना की. पहली परिजोयना, जो अब हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार के माध्यम से साफ तौर से आगे बढ़ रही है, की पहचान राजनेता बाल गंगाधर तिलक के रूप में की जा सकती है. दूसरी का प्रतिनिधित्व राजनीतिक विचार की एक अद्वितीय प्रतिभा और अथक सुधारक जोतिराव फुले द्वारा किया जाता है, जिसे कांग्रेस सहित ऊंची-जाति के वर्चस्व वाले हर पटल ने दबाने की कोशिश की है.

फुले ने 19वीं शताब्दी में निचली जातियों के लिए पहली आधुनिक उद्धार विषयक परियोजना का नेतृत्व किया. उन्होंने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण किया और शिक्षा, सामाजिक कार्य और राहत के लिए संस्थानों का बहुत व्यापक समाज स्थापित किया. 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने जाति प्रथा की खुलकर निंदा की और पुजारियों, मूर्तिपूजा और जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया. बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, फुलेवादी महाराष्ट्र में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, जहां उन्होंने महिला मुक्ति विरोधी, जाति-समर्थक ब्राह्मण रूढ़िवादियों को चुनौती दी और प्रभावी ढंग से संघर्ष किया और लंबे समय के लिए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बाधित कर दिया.

तिलक और उनके साथी हिंदूवादी राजनीतिक परियोजना के सृजनकर्ता थे, जिसे समाज को ब्राह्मणवादी नजरिए को ध्यान में रखते हुए कड़ाई से परिभाषित किया जाना था. तिलकवादी निचले पायदान पर मौजूद जातियों और महिलाओं के उत्थान का तीखे स्वरों में विरोध करते थे. उन्होंने उन सभी चीजों को सिरे से खारिज कर दिया जिन्हें वे विदेशी मानते थे. उनमें मुसलमान भी शामिल थे, जो एक हजार से अधिक वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में रह रहे हैं. तिलकवादी परियोजना ने अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के साथ आई और विकसित हुई आधुनिक लोकतांत्रिक मापदंडों और न्यायिक प्रणालियों को विकृत कर दिया. यही प्रक्रिया वर्तमान सरकार की देखरेख में तेज गति से जारी है.

इन दोनों नियतियों के बीच 1980 और 1990 के दशक में राजनीतिक रंगमंच पर टकराव की शुरुआत हुई. मंडल आयोग, जिसे पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या निर्धारित करने और उनके लिए आरक्षण नीतियों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था, ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. उस समय की कांग्रेस सरकारों ने रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक नहीं समझा. इसके बजाय, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवा दिया ताकि वे अंदर जाकर पूजा-अर्चना कर सकें.

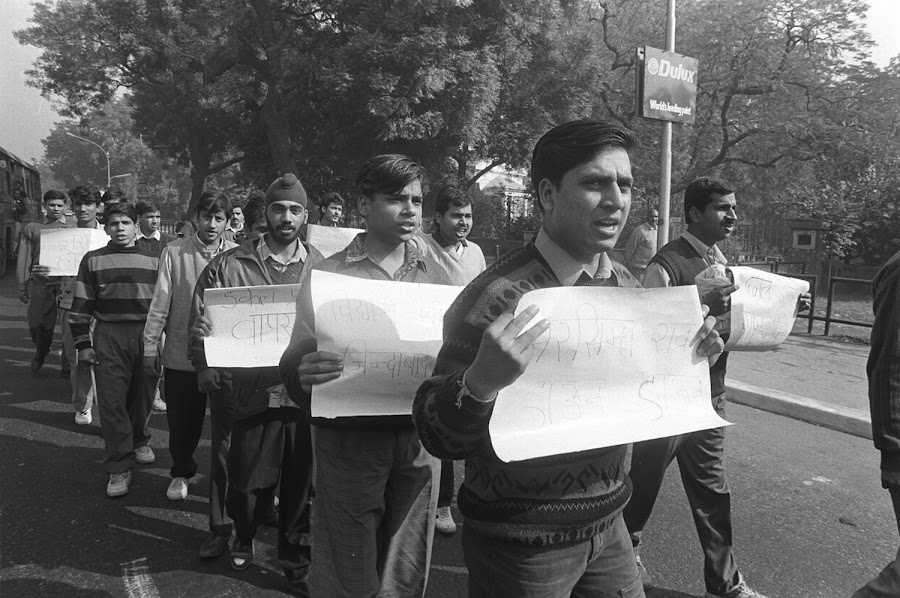

अगस्त 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों सहित मुख्यधारा के अधिकांश राजनीतिक संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया. इसके तुरंत बाद, सितंबर 1990 में, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य सहयोगियों ने मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर बनाने की मांग को लेकर सोमनाथ मंदिर से बाबरी मस्जिद तक एक मोटर चालित रथ का जुलूस निकाला, जिसका चेहरा लालकृष्ण आडवाणी थे. 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वीपी सिंह सरकार द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया, जिसके साथ मंडल रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर लागू करने का काम शुरू हुआ. तीन हफ्तों के भीतर 6 दिसंबर को मोटर चालित रथ जुलूस का एक हिस्सा बनी भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी. सितंबर 2020 में एक निचली अदालत ने 32 लोगों को विध्वंस में शामिल होने का आरोपी घोषित किया, जिनमें आडवाणी और अन्य नेता शामिल थे, लेकिन उन्हें दोषी नहीं करार दिया गया.

हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा निर्मित किए गए शत्रुओं- खासतौर पर मुसलमानों- के प्रति किए जाने वाले व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है लेकिन हिंदू धर्म नाम के छलावे पर बहुत कम लिखा गया है. ‘हिंदू’ की परिभाषा में वास्तविकता का अभाव है और यह विभिन्न विषयों में हाल की विद्वता के विपरीत है.

कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तिलकवादी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो आजादी के बाद से भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रहा है. मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के साथ बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारणों को समझने के लिए आधुनिक भारत के दो वैचारिक नियतिवादों के बीच संघर्ष को समझना आवश्यक है. विध्वंस के बाद की स्थिति, जिसमें बाबरी भूमि विवाद पर न्यायालय के फैसले और अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण शामिल है, इस पर लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति को समझने के लिए, उस निहितार्थ को उजागर करना आवश्यक है जो हिंदू शब्द में छिपा है.

पिछले तीन दशकों में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ‘हिंदुत्व’ से ‘हिंदू धर्म’ को अलग करने की बात कही है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ‘हिंदू बहुसंख्यकवाद’ से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. यह करने से ‘हिंदू’ के अर्थ को छिपाने में कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के हितों को मदद मिली है.

हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा निर्मित किए गए शत्रुओं – खासतौर पर मुसलमानों – के प्रति किए जाने वाले व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है – हिंदू धर्म के प्रपंच पर बहुत कम लिखा गया है. ‘हिंदू’ की परिभाषा में वास्तविकता का अभाव है और यह विभिन्न विषयों में हाल की विद्वता के विपरीत है. इस धर्म का उपयोग उन शोषित जातियों की राजनीतिक आकांक्षा को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया गया है, जिन्हें पिछली सदी में बिना कोई मशविरा किए हिंदू धार्मिक श्रेणी में जोड़ दिया गया था. हाल ही में इजात की गई इस नई धार्मिक श्रेणी को बहुसंख्यक की पहचान के रूप में अपनाने से, ब्राह्मणवादी आरएसएस के नेतृत्व वाले हिंदू राष्ट्रवादी यह दावा करने में सक्षम हो गए हैं कि वे भी बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इस तरह, सवर्ण जातियां एक आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हैं और उपमहाद्वीप में जाति के उत्पीड़न के इतिहास और रोजमर्रा होने वाली घटनाओं की वास्तविकता को अपनी सुविधा अनुसार तोड़-मरोड़ रही हैं. कुछ इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और मीडिया की कमोवेश खामोश स्वीकृति के कारण ‘हिंदू धर्म’ को लेकर आम समझ और उपमहाद्वीप में अधिकांश निचली जाति के लोगों की खुद को लेकर धारणा में पिछली एक सदी में काफी हद तक बदलाव देखने को मिला है.

हालांकि इसे एक प्राचीन धर्म होने का दावा किया जाता है लेकिन व्यापक अकादमिक सहमति है कि हिंदू धर्म एक हालिया आविष्कार है, किसी आस्था की प्रणाली को धर्म का पदनाम दिए जाने के लिए एक तो इसे राज्य द्वारा धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही उन लोगों द्वारा भी जो इस आस्था में विश्वास रखते हैं. हिंदू धर्म के मामले में यह केवल बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में है कि अंग्रेजी सरकार ने एक मापदंड को परिभाषित करने की कोशिश की कि किसे हिंदू धर्म का मानने वाला माना जा सकता है. उससे पहले तक, अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदू धर्म के शब्द का सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने ईसाई मिशनरियों से विरासत में प्राप्त किया था, जो उन लोगों की पहचान करने के लिए था जो न तो ईसाई, न यहूदी और न ही मुसलमान थे. अंग्रेद इसे एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे.

अंग्रेज सिविल सेवक लुईस माक्लेवर ने 1881 में मद्रास की जनगणना रिपोर्ट में लिखा था :

‘धर्म की परिभाषा के रूप में, या जाति की भी, यह सटीक होने की तुलना में अधिक उदार है. नस्ल के दृष्टिकोण से, [हिंदू धर्म शब्द] समूहों में व्यापक रूप से ऐसे सच्चे आर्य ब्राह्मण और कुछ क्षत्रियों के रूप में अलग-अलग लोग हैं जिनमें दक्षिण के वेल्लाल और कल्लर, पश्चिम की नायर और दक्षिणी पहाड़ी की तरफ की आदिवासी जनजातियां शामिल हैं. एक धार्मिक वर्गीकरण के रूप में यह वैदिक मान्यता के अनुसार शुद्ध जीवित रूपों को टिननेवेल्ली और दक्षिणपारा के दानव उपासकों के साथ जोड़ता है.’

औपनिवेशिक भारत के एक जनगणना आयुक्त की 1921 की रिपोर्ट में लिखा है, ‘कोई भी भारतीय अपने धर्म के तौर पर ‘हिंदू’ शब्द से परिचित नहीं है.’ 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी भाषा में शिक्षित कुछ ही ऊंची जाति के भारतीय थे जो हिंदू धर्म के हिस्से के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे. चूंकि पिछली शताब्दी में ही ‘हिंदू’ शब्द साफ तौर पर सामने आया जिसका मतलब एक राज्य से और एक बड़ी आबादी से था जिसमें विशेष रूप से निचली जातियों को बिना मशविरा किए शामिल कर लिया गया था. इससे यह बात पूरी तरह साबित होती है ‘हिंदू धर्म’ 20वीं सदी का आविष्कार है. उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में प्रभावशाली सवर्ण समुदाय खुद को और दूसरों को एक ही धर्म का मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि वे अपनी पहचान अलग-अलग जातियों से करते थे और हाल के बढ़ते जातिगत अत्याचार यह दर्शाते हैं कि यह तथ्य अभी भी नहीं बदला है. शुरुआत में वे खुद को नीची जाति के लोगों के साथ जिन्हें वे नीच और अछूत मानते थे, एक ही श्रेणी में रखने पर भी ऐतराज जताते थे.

20वीं शताब्दी की शुरुआत में जाहिर तौर पर देखा गया कि कैसे मुख्य रूप से सवर्ण राष्ट्रवादी नेताओं ने स्पष्ट और रणनीतिक रूप से हिंदू धर्म को एक राजनीतिक परियोजना के रूप में अपनाया. मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने इस एकीकरण पर सवाल नहीं उठाया. इसलिए नहीं कि इसका मतलब उत्पीड़ित-बहुसंख्यक वर्ग के साथ राजनीतिक सत्ता को साझा करना था बल्कि इसलिए कि नीची जाति के लोगों को ‘हिंदू’ श्रेणी के तहत लाकर ऊंची जाति को उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिल गई और जब 1950 के दशक के अंत में अंग्रेजों से सत्ता भारतियों के हाथ में आई तो वह प्रभावी जाति-कुलीन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई.

अन्य सवर्ण नेताओं ने हिंदू परियोजना को अधिक निस्संकोच रूप से आगे बढ़ाया. आर्य समाज के बनिया नेता लाला लाजपत राय और रूढ़िवादी सनातन आंदोलन के ब्राह्मण नेता मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए एक साथ आए जिसने आगे चलकर भारतीय जनसंघ और बीजेपी का रूप लिया. 1925 में महासभा के सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो हिंदू पहचान का प्रचार करने के लिए समर्पित संगठन है.

20वीं शताब्दी के दौरान सवर्ण नेताओं ने निचली जाति के लोगों को आत्मसात करने और संयोजित करने के माध्यम से एक हिंदू निर्वाचन आधार बनाने की कोशिश की है. उन्होंने प्रमुख जातियों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं का प्रचार करते हुए निचली जातियों की परंपराओं को खत्म करके धार्मिक मान्यताओं की एकरूपता पैदा करने की कोशिश की है. जर्मन इंडोलॉजिस्ट (भारतविज्ञ) हेनरिक वॉन स्टीटेनक्रोन उत्तर-पश्चिमी प्रांतों की सवर्ण जातियों के देवी-देवताओं द्वारा ‘भारत के औपनिवेशीकरण’ की बात करते हैं और कहते हैं कि ‘स्थानीय देवताओं के हिंदूकरण की निरंतर प्रक्रिया भारत के कई हिस्सों में साफ तौर से देखी जा सकती है.’

इस परियोजना को धार्मिक सुधार के नाम पर एक ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जिसमें एक जातीय समूह की संस्कृति का जानबूझकर और व्यवस्थित तौर पर विनाश कर दिया जाता हो.

जनजातियों और दलित जातियों की सांस्कृतिक प्रथाओं में भारी बदलाव आया है. उदाहरण के लिए ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में मारी अम्मन, भुआसुनी, मणिनागेस्वरी, माडन और थांपुरान जैसे लंबे समय से पारंपरिक देवताओं की जगह अब शिव और दुर्गा जैसे ‘महान हिंदू देवताओं’ ने ले ली है. मंदिर-प्रवेश कार्यक्रम बनाए गए, जिससे भारत के कई हिस्सों में मंदिर के राजस्व में वृद्धि हुई है.

जब भी जातियों के बीच बढ़ता तनाव सवर्णों के हितों के लिए हानिकारक साबित होने लगता, उन आपसी संघर्षों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक दंगों को शुरू कर दिया जाता है. जातिगत दंगों ने अक्सर हिंदू-मुसलमान के बीच होने वाली हिंसा की शक्ल ले ली. मुसलमानों को एक साझे दुश्मन की तरह पेश किया गया ताकि दलित समज का ध्यान भटक जाए और वे सवर्णों से सामाजिक न्याय की मांग नहीं करें. एक छद्म ‘हिंदू’ धर्म ने एक छद्म हिंदू बहुसंख्यक समाज का निर्माण किया, जिसने इस तथ्य को दबा दिया कि राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ जीने वाले दलित समाज ही वास्तविक रूप में बहुसंख्यक थे. मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदू धर्म के झांसे के शिकार हैं.

हाल ही में आविष्कृत धर्म में सुधार के पर्दे के पीछे, सवर्ण जातियों ने बहुसंख्यक दलित समाज के लोगों पर अपनी क्रूर शक्ति का प्रयोग किया है. आज भी मंदिरों में प्रवेश करने पर, जाति से बाहर शादी करने पर या पानी को ‘प्रदूषित’ कर देने पर दलितों की हत्या कर दी जाती है. उनके अपने कुओं में सजा के तौर पर जहर घोल दिया जाता है. दलित महिलाओं के साथ सवर्ण अधिपत्य की याद दिलाने के लिए बलात्कार किया जाता है. भारत की शोषित जातियों और जनजातियों को सार्वजनिक जीवन के सभी रूपों- राजनीति, व्यवसाय, मीडिया, न्यायपालिका आदि में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है. दलित नेताओं ने सुधार, प्रतिनिधित्व और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है.

इन दो राजनीतिक नियतिओं के बीच का होने वाला संघर्ष – सवर्ण जातियों का हिंदू एकता की बयानबाजी के जरिए समाज में अपने हजारों साल पुराने वर्चस्व को कायम रखने का प्रयास और जाति प्रथा के दंश से मुक्ति पाने के लिए उत्पीड़ित जातियों की लड़ाई – ने भारत के आधुनिक इतिहास को आकार दिया है.

2

‘हिंदू’ शब्द का प्रयोग पहली बार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाया जाता है, जब हखामनी फारसियों ने इसका इस्तेमाल सिन्धु नदी के आसपास के भौगोलिक इलाकों – जिसे उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में सिन्धु के तौर पर जाना जाता है – के सन्दर्भ में किया था. इतिहासकार संजय सुब्रह्मण्यम के अनुसार, इस शब्द का इस्तेमाल कभी भी दक्खन से आगे की भूमि के लिए नहीं किया गया था. वेदों के रूप में संकलित साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, जो लोग खुद को ‘आर्य’ कहते थे और यूरेशियन घास के मैदानी क्षेत्र से उपमहाद्वीप में आकर बस गए थे. प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति ने अनुसार प्रवासी आर्यों को मध्य भारत में विंध्य पर्वत को पार करना प्रतिबंधित था.

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, सिकंदर की सेना ने ‘सिंधु’ के आसपास के क्षेत्र को इंडस नाम से संदर्भित किया, जहां से आधुनिक नाम ‘इंडिया’ व्युत्पन्न हुआ है. अरबी संस्करण ‘अल हिंद’ भी, उसी भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख करता है और इस शब्द से ही ‘हिंदू’ नाम उपयोग में आया. इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने लिखा है कि यह शब्द उपमहाद्वीप के एक हिस्से के लिए अस्पष्ट भौगोलिक धारणा के रूप में 1350 तक इस्तेमाल किया गया था.

रोमिला थापर के अनुसार, ‘हिंदू’ का इस्तेमाल 15वीं शताब्दी से पहले किसी धर्म के नाम के तौर नहीं किया गया था. इस धर्म को नामित करने के लिए इस शब्द का सबसे पहला उपयोग 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों और व्यापारियों द्वारा किया गया था.

इन सभी अलग-अलग उपयोगों से पता चलता है कि हिस्टोरियोग्राफी में ‘हिंदू’ शब्द का उपयोग 19वीं शताब्दी से पहले किसी भी मापदंड के तहत नहीं किया गया था. 19वीं शताब्दी में भी, इसका उपयोग केवल राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बात करते समय किया गया था जिसके माध्यम से औपनिवेशिक सरकार बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग करती थी.

ईश्वर या देवताओं में विश्वास, ईश्वर और धर्म के अस्तित्व पर सवाल करना समाज और राजनीति से अलग रह सकता है. लेकिन एक विश्वास प्रणाली को एक धर्म के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब एक बड़ी संख्या में लोगों के व्यवहार में, दूर तक ज्यादा समय के लिए, वर्जन और अनुष्ठानों के माध्यम से नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियंत्रित किया जा सके. एक पवित्र पंचांग यह सुनिश्चित करता है कि समूह का आचरण साल-दर-साल दोहराता रहे. धर्म सत्ता संरचनाओं का अभिन्न अंग है जो ‘विश्वास’ को विनियमित करके इसे निर्विवाद वैधता प्रदान करते हैं. धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के लिए एकरूपता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए धर्म को राजनीतिक शक्ति के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है.

धर्म की बात करना हुआ कि हम किसी ऐसी चीज की बात करें जिसके साफ तौर से लक्षण नजर आएं और एक राजनीतिक दायरे में इसका पालन करने वाली एक निश्चित आबादी हो. ये तथ्य कि समाज ‘धर्म’, ‘संप्रदाय’ और ‘पंथ’ के बीच के अंतर में रूचि रखते हैं. इन वर्गीकरणों के प्रबंधकीय और राजनीतिक चरित्र की ओर इशारा करता है क्योंकि इनमें से किसी ना किसी का नागरिक कानून के तहत परिणाम प्राप्त होगा. यहां तक कि साइंटोलॉजी या डिंकॉइज्म की तरह विश्वासों और प्रथाओं के अलग होने के बावजूद इनका कोई महत्व नहीं जब तक कि एक राजनीतिक प्रणाली औपचारिक रूप से स्थापित मापदंडों के आधार पर औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं करती है. भारत में, हम लिंगायतों द्वारा उनकी आस्था को धर्म का दर्जा दिलाने के संघर्ष को मिसाल के तौर पर देख सकते हैं.

यूरोप में, जहां से हमारी धर्म को लेकर मौजूदा सोच का आगमन हुआ, ‘धर्म’, ‘राष्ट्र’ और ‘नस्ल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अदल-बदल कर किया जाता था. कोलंबस के दौर में और उसके बाद गैर-यूरोपीय लोगों और उनके रीती-रिवाजों की खोज के चलते, ईसाई धर्मशास्त्रियों को कई धर्मों के होने की संभावना सताने लगी और वे चिंतित होने लगे कि सही धर्म कौन सा है. एक लंबे समय तक यह स्थापित मान्यता थी कि केवल ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है या सच्चा धर्म है. धर्म को परिभाषित करने और विभिन्न समूहों की प्रथाओं के बीच अंतर करने के इन प्रयासों ने धार्मिक बहसों को और ज्यादा तरजीह दी जाने लगी जब राज्य ने प्रशासनिक मामलों में एक व्यवस्था के रूप में धर्म को अपना लिया. राज्य विधानों के लिए वर्णनात्मक श्रेणियां जरूरी बन गईं- उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी साम्राज्य में नस्लवादी कोड नोइर द्वारा यहूदियों, ईसाइयों और दासों के बीच विवाह और संपत्ति संबंधों को विनियमित किया जाता था. इस प्रकार, विभिन्न समूहों के धर्मों को निर्धारित करने और उसके आधार पर उन्हें पहचानने और गिनने और उनके अनुसार प्रशासन करने के लिए एक आवश्यकता उत्पन्न हुई.

मुगल काल के दौरान उपमहाद्वीप में पहुंचने वाले यूरोपीय मिशनरियों का मानना था कि दुनिया में सिर्फ़ चार धर्म ईसाई, इस्लाम, यहूदी और मूर्ती पूजा करने वालों के विश्वास और प्रथाएं हैं. जबकि उन्होंने उपमहाद्वीप में अलग-अलग तरह की धार्मिक परंपराओं को देखा, तो उन्होंने ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के अलावा अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ‘जेंटआइल’ यानि शैतान-पूजा करने वाले मूर्तिपूजक के रूप में माना. स्पैनिश मिशनरियों ने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे पहले से ही गेंटाइल नामक एक धर्म का गठन कर चुके थे, जो जल्द ही ‘जेंटू’ बन गया.

प्रारंभिक ब्रिटिश प्राच्यविदों ने इस शब्द को चुन लिया. 1770 के दशक के प्रारंभ में, बंगाल के गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स ने ब्राह्मणों के एक समूह को संस्कृत के ‘शास्टेर्स’, या शास्त्रों से एक कानूनी संहिता का चयन करने और संकलित करने का काम सौंपा और इसका अनुवाद तबकी अधिक प्रचलित फ़ारसी भाषा में किया गया और फिर फ़ारसी से अंग्रेजी में. यह करने का अभिप्राय यह था कि गैर मुसलमान आबादी को इस संहिता द्वारा नागरिक मामलों में प्रशासित किया जाएगा. 1776 में, अंगरेज प्राच्यवादी नथानिएल बी हालहेड ने इस संहिता का अंग्रेजी अनुवाद पूरा किया और इसे ‘ए कोड ऑफ जेंटू लॉज’ या ‘ओर्डीनेशन्स ऑफ द पंडित्स’ के रूप में प्रकाशित किया.

इस विवध उपयोग का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म या उससे जुड़े लोग अस्तित्व में थे. मुगल काल से लेकर औपनिवेशिक प्रशासन के शुरुआती दिनों तक ज़्यादातर यूरोपीय यात्रियों द्वारा दर्ज किए अभिलेखों से जाहिर होता है कि उनकी जानकारी और संबंध केवल ऊंची जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों की धार्मिक परंपराओं तक ही सीमित था. चूंकि यूरोपीय उपनिवेशवादियों के मध्यस्थ अक्सर ब्राह्मण होते थे, इसलिए ब्राह्मणों की मान्यताओं को अक्सर अन्य जातियों के धर्म के प्रतिनिधि के रूप में बिना कोई साक्ष्य जुटाए मान लिया जाता था.

ये सोचने वाली बात है कि पूरे देश में माने जाने वाले धर्म की उत्पत्ति अंग्रेजों के आने से पहले क्यों नहीं हुई थी. इसके कई कारण हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति प्रथा कुछ लोगों को उन यौनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से बहार रखने पर निर्भर करती है जोकि सिर्फ कुछ लोगों के लिए सुरक्षित की गई हैं. आज भी ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो इस अवधारणा को बल दे सके कि जातियों, संप्रदायों और जनजातियों के लोग एक धार्मिक समूह से संबंधित हैं. जैसा कि इतिहासकार सैंड्रिया बी फ्रिटैग ने 1980 के निबंध में लिखा था, ‘भारतीयों ने खुद को हमेशा अपनी जाति से पहचाना है.’ दूसरे शब्दों में, भारतीय उपमहाद्वीप में जातिगत उत्पीड़न ही एकमात्र कारक है, जो कभी भी बदला नहीं है.

हिंदू धर्म का उपयोग उन शोषित जातियों की राजनीतिक आकांक्षा को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया गया है, जिन्हें पिछली सदी में बिना कोई मशविरा किए हिंदू धार्मिक श्रेणी में जोड़ दिया गया था. हाल ही में इजात की गई इस नई धार्मिक श्रेणी को बहुसंख्यक की पहचान के रूप में अपनाने से, ब्राह्मणवादी आरएसएस के नेतृत्व वाले हिंदू राष्ट्रवादी यह दावा करने में सक्षम हो गए हैं कि वे भी बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं.

जाति एक संगठनात्मक सिद्धांत था जिसके तहत उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया था और बांटा गया था. पूर्व-औपनिवेशिक युग में ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण बहुसंख्यक नीची-जाति के लोगों को ‘म्लेच्छ’ और ‘धर्महीन’ मानते थे, या नास्तिक मानते थे. इसलिए जाति के दृष्टिकोण से सभी लोगों के लिए एक धर्म के अंतर्गत एक समावेशी अवधारणा कल्पना के परे रही होगी.

इसके बावजूद, अंग्रेज विद्वानों ने भारत के लोगों के धर्म का वर्णन करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग करना जारी रखा, जबकि वास्तव में, वे केवल सवर्णों की सांस्कृतिक प्रथाओं और संहिता का उल्लेख कर रहे थे. बंगाल में खनन कार्यों के लिए कलकत्ता में तैनात एक प्राच्यवादी और धातुविज्ञानी एचएच विल्सन ने 1819 में एक संस्कृत शब्दकोश तैयार किया, जिसमें ‘हिंदू’ शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी धर्म के सन्दर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं किया. 1827 में, विल्सन ने ‘सिलेक्ट स्पीशीज ऑफ द थिएटर ऑफ द हिंदू’ नामक किताब का प्रकाशित की, जिसमें ‘हिंदू’ शब्द को उपमहाद्वीप में रहने वाले गैर-इस्लामिक लोगों और संस्कृतियों के लिए संदर्भित किया गया था. उन्होंने उपमहाद्वीप के ‘संप्रदायों’ पर दो व्याख्यान दिए, जो 1840 में ‘स्केच ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द हिंदू’ के रूप में प्रकाशित हुए, जहां वे अलग-अलग लेकिन संबंधित संप्रदायों और मान्यताओं का वर्णन करते नजर आते हैं. यहां तक कि संप्रदायों का यह समूह भी काफी हद तक वैष्णवों, शैवों और पशुपति जैसे सवर्ण जाति-वर्ग से संबंधित था. 19वीं शताब्दी में ‘हिंदू’ शब्द का प्रयोग मुख्यतः ऊंची-जाति की मान्यताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था.

‘हिंदू’ शब्द का बतौर धर्म प्रशासनिक इस्तेमाल और उपयोग केवल 1850 के दशक से शुरू हुआ, विशेष रूप से जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 में. उससे पहले तक, औपनिवेशिक नृवंशविज्ञानियों के लिए एक अस्थायी वर्णनात्मक शब्द था. ‘हिंदू’ नाम से जाने जाने वाले लोगों ने न तो खुद के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था, न ही वे खुद को एक धर्म के अनुयायी के रूप में देखते थे. इस शब्द के सीमित उपयोग का मूल निवासियों के जीवन पर कोई खास असर भी नहीं नजर आता था. ऊंची जाति के लोगों को, जिनकी मान्यताओं ने अंग्रेजों को ‘हिंदू’ शब्द के लिए जानकारियां मुहैया कराईं थी, अब उन्हें इस बात से तकलीफ होना शुरू हो गई कि अब वे उन निचली जातियों के साथ उसी धर्म को साझा कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने सदियों से गुलाम बनाकर शोषण किया और सभ्य समाज से बाहर रखा. उन्होंने अब इस शब्द के उपयोग का विरोध किया और वैकल्पिक नामों की तलाश शुरू की, जिसकी मदद से अपने प्रतिनिधित्व को नियंत्रित कर सकती थी और साथ ही खुद को उन लोगों से अलग रख सकतीं थी, जिन्हें वो नीचा मानते थे.

ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली उत्पीडित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम सवर्ण जातियों के लिए एक न्यायिक झटका था. ये कानून साफ तौर से इशारा कर रहा था कि दलित समुदाय के लोग अब आधुनिक न्याय प्रणाली का उपयोग करके हजारों साल से चले आ रहे उत्पीड़न से बचने के लिए सामूहिक धर्म परिवर्तन का रास्ता चुन रहे थे. इस कानून में ‘हिंदू’ शब्द के उपयोग का सवर्ण जातियों द्वारा विरोध किया गया. प्रसिद्ध उपदेशक विष्णुबूवा ब्रह्मचारी ने ‘हिंदू’ शब्द को म्लेच्छ मानकर उसका परित्याग कर दिया.

वीणा नरेगाल के अनुसार, ‘ब्रह्मचारी ने अपने तीखे बयानबाजी के अंदाज से बड़ी मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया.’ उन्होंने 1864 में ‘वेदोक्त धर्मप्रकाश’, या वेदों के अनुसार धर्म नाम की एक किताब लिखी. उन्होंने इसमें ‘हिंदू धर्म’ के बजाय ‘वेदोक्त-धर्म’ शब्द को प्राथमिकता दी, उस समय के कई सवर्ण जाति के नेता वेदों के जरिए यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से करीबी हासिल करना चाह रहे थे.

भारत की बहुत कम चीजों ने वेदों की तरह यूरोपीय चित को अपनी ओर आकर्षित किया. ये तथ्य कि वेदों का अस्तित्व दो हजार सालों से बरक़रार रहा है, इन्हें और ज्यादा दिलचस्प बना देता है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपीय विद्वानों को ‘आर्यों’ ने अपनी ओर मोहित कर लिया था, जो यूरेशिया के घास के इलाकों से सफर करके उपमहाद्वीप में आ बसे थे और जो कभी वही भाषा बोलते थे जो उनकी बोली के करीब थी.

ऋग्वेद में वर्णित ‘आर्य’ संस्कृति मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी. ऋग वेद और यजुर वेद में उनके लेखक जिस जमीन को छोड़ कर आए थे, उसे याद करते हैं और वो जमीन उपमहाद्वीप नहीं है.

उदाहरण के तौर पर, ‘अग्निचयन’ नाम के वैदिक अनुष्ठान में एक मानचित्र-सी व्यवस्था बनायी जाती है, जो उत्तर-पश्चिम यूरेशियाई घास के मैदानों वाले क्षेत्र में स्थित मातृभूमि से दक्षिण-पूर्व की तरफ पलायन की ओर इशारा करती है. उच्च जातियों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन ग्रंथों के ‘अधिकार’ और उनकी ‘प्रतिष्ठा’ का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें उस भूमि की यादें बसी हुई थी जिसे वो छोड़ उपमहाद्वीप में आ बसे थे.

खुद को अंग्रेजों के समकक्ष बनाने के लिए, उच्च-वर्णीय नेताओं इस नए धर्म को उनके लिए रुचिकर बनाने की कोशिश में लग गए. इस मायने में. ब्रह्मचारी अरविंदो, दयानंद सरस्वती और वेवेकानंद के अग्रगामी साबित हुए. 19वीं शताब्दी के अन्य उच्च-जाति के नेताओं की तरह, ब्रह्मचारी ने सती प्रथा, जिसे औपनिवेशिक प्रशासन ने पहले ही आपराधिक घोषित कर दिया था, का विरोध किया और सशर्त विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी. उन्होंने शाकाहार पर जोर दिया इसके बावजूद कि यह उनके वैदिक और आर्य पूर्वजों के विश्वासों के विरूद्ध था जो मांसाहरी थे. ब्रह्मचारी वैदिक भौतिकी, वैदिक रसायन विज्ञान और यहां तक कि वैदिक समय यात्रा की वकालत करते थे. विवेकानंद ने दावा किया कि आर्यों ने चार्ल्स डार्विन से पहले क्रम विकास यानी एवोलुशन के विचार की खोज की थी, ‘दयानानद के इस विचार में कुछ भी अद्बुद्ध नहीं है कि वेद में विज्ञान के साथ-साथ धर्म के सत्य भी हैं.’ अरविंदो ने लिखा. ‘मैं साथ ही अपना विश्वास भी जोड़ूंगा कि वेद में विज्ञान के वो सत्य भी शामिल हैं जो आधुनिक दुनिया तक के पास नहीं हैं.’

अंग्रेजों के साथ गठजोड़ स्थापित करने के लिए और औपनिवेशिक आकाओं की कुछ शक्ति साझा करने के लिए उच्च वर्णीय लोगों द्वारा वेदों पर जोर दिया गया था. 1893 में, नेटाल के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश की संसद को एक खुले पत्र में, मोहनदास गांधी ने उच्च जाति के भारतीयों को ‘आर्य’ कहा था.

‘मैं इस बात की ओर इशारा करने की हिम्मत करता हूं कि अंग्रेज और भारतियों का समान उद्भव है, जिसे इंडो-आर्यन कहा गया.’ गांधी ने लिखा उन्होंने जोर दिया कि इस साझी नस्लीय उत्पत्ति के माध्यम से, ‘ईश्वरीय शक्ति ने अंग्रेजों और भारतियों को एक साथ ला दिया है, और पहले के हाथों में दूसरे की नियति को सौंप दिया है.’

इस बीच, दयानंद सरस्वती ने खुद के प्राचीन धर्म की स्थापना की, जिसका नाम ‘आर्य-धर्म’ था और वे उसे केवल वेदों पर आधारित रखना चाहते थे, जो कि ब्राह्मणवादी धर्मग्रंथों के दायरे को विस्तार देता था. बनारस के रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने दयानंद को एक खतरे के रूप में देखा और आर नए आंदोलन की शुरुआत की जिसे उन्होंने सनातन धर्म, या सनातन व्यवस्था कहा जोकि गैर-ईसाई और गैर-मुसलमान आबादी के लिए नए राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित किया गया था. गांधी ने खुद को ‘सनातनी हिंदू’ की पहचान दी.

‘सनातन धर्म’ शब्दावली कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों की पसंद है जो ये जानते हैं कि ‘हिंदू’ एक फारसी शब्द है और इस प्रकार म्लेच्छ है और इसलिए उनके कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना वे इससे पीछा छुड़ाने से खुश हैं. इंडोलॉजिस्ट विल्हेम हल्बफास के अनुसार, ‘धर्म मुख्य रूप से और मूल रूप से वर्णाश्रमधर्म, जातियों और जीवन के चरणों का क्रम है,’ और ‘यह धर्म ही है जो जातियों को एक दूसरे से अलग करता है और ‘आर्य’ और ‘गैर- आर्य’ के बीच एक रेखा खींचता है.

जब उनका सामना पश्चिम से हुआ और वे ईसाई-धर्मप्रचारकों से मुकाबला हुआ तो उच्च जातीयों ने पश्चिमी मानकों के अनुकूल करने के लिए धर्म की व्याख्या सदाचार और नैतिक दृष्टि से करी ताकि उनका सामाजिक प्रभुत्व को जारी रखा जा सके. इस प्रकार, हलबफस का कहना है कि ‘सनातन धर्म ईसाई धर्म के खिलाफ स्वाग्रह की अवधारणा थी.’

उपमहाद्वीप के उच्च जातियों की तुलना में बहुत अधिक आबादी वाले शोषित वर्ग का औपनिवेशिकों के साथ मुलाक़ात का अनुभव अलग तरह का था. उन्होंने पाया कि उपनिवेशवाद ने उन्हें मुक्तिदायक परिस्थितियां प्रदान की : धार्मिक परिवर्तन, भेदभाव के खिलाफ कानूनी मदद, लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाएं, आधुनिक शिक्षा तक पहुंच और नए प्रकार के रोज़गार. पहली बार, वे समान अधिकारों की तलाश कर सकते हैं – बेहद मामूली स्वतंत्रता जैसे सभी के समान एक ही सड़कों पर चलने का अधिकार, गांव के कुएं से पीने का पानी लेने का अधिकार और अपने श्रम का मुआवजा मांगने का अधिकार.

एक तरफ अल्पसंख्यक सवर्णों ने निचली जातियों को न अपनाते हुए उन्हें अछूत माना, दूसरी तरफ वे चाहते थे कि यह लोग जाति पदानुक्रम को पहचानें और पारंपरिक, जाति-निर्धारित कामों को स्वीकार करें. उपनिवेशवाद द्वारा प्रस्तावित उपायों के तहत बहुसंख्यक निचली जाति द्वारा अपनी किस्मत को बदलने के किसी भी प्रयास का भारत के इतिहासकारों ने शायद ही कहीं उल्लेख किया है.

अंग्रेज भारतीय सेना ने जातिगत व्यवसायों से बाहर उत्पीड़ित समुदायों के लिए रोजगार खोला, जैसे कि मद्रास में परियर (बाद में अंग्रेजी में, पारिया), बंगाल में नामशुद्र और महाराष्ट्र में महार, इन समुदायों के लिए सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के नए अवसर खुले. महार जाति के बीआर अंबेडकर के पिता और दादा दोनों ने ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा दी थी.

जैसा कि जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम से पता चलता है कि उपमहाद्वीप में धर्म परिवर्तन प्रचलित था. शायद तब और आज भी, सवर्ण जातियों द्वारा उनके वर्चस्व के खिलाफ धर्म परिवर्तन को सबसे खतरनाक रणनीति के तौर पर देखा जाता है. भारत के कई राज्यों में आज भी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं.

1840 और 1850 के दशक के बीच, तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी की उच्च जातियों ने धर्मांतरण के लिए दो व्यापारिक संगठनों का गठन किया- विभूति संगम, या पवित्र-विभूति समाजऔर साधु वेद सिद्धान्त सभा, या समाज में वेदों में लिखे धर्मशास्त्र के प्रसार के लिए सभा.

मद्रास प्रेसीडेंसी ईसाई धर्म को अपनाने वाली निचली जातियों के खिलाफ हुए हमलों और नरसंहार का साक्षी बना. आज तक, उच्च-जाति के संगठन धर्म परिवर्तन का जवाब हिंसा से देते हैं. उदाहरण के लिए, इसी क्षेत्र का नादर समुदाय, जिसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, एक हिंसक हमले का गवाह बना. इन घटनाओं ने अंग्रेजों को जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम बनाने के लिए मजबूर किया.

औपनिवेशिक संबंध ने आधुनिक शिक्षा की संभावना को भी खोल दिया. तब तक उपमहाद्वीप में उपलब्ध एकमात्र वैध शिक्षा ब्राह्मणवादी धर्मग्रंथों और कर्मकांडों के साधनों पर केंद्रित थी, जो निचली जातियों के लिए निषिद्ध थी. गैर-ब्राह्मणवादी संप्रदायों के विचारों को कम आंका गया. औपनिवेशिक शिक्षा द्वारा शुरू किए गए मूल्य- विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, आधुनिक न्यायशास्त्र और प्रगति की धारणा पर आधारित – इन्होंने उच्च जातियों की पुरानी मूल्य प्रणाली को विस्थापित करना शुरू कर दिया, जो वेदों, धर्मशास्त्रों, संस्कृत और जाति की श्रेणी पर आधारित थी.

औपनिवेशिक और मिशनरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जोतिराव फुले थे, जो 1827 में महाराष्ट्र में उत्पीड़ित माली जाति के परिवार में पैदा हुए थे जो पारंपरिक रूप से बागवानी का काम करता था. फुले ने पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से अंग्रेजी स्कूली शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने पाया कि औपनिवेशिक शासन के कारण जातिगत क्रम में ऐतिहासिक ढंग से टूटन पैदा हो रही है जो एक क्रांतिकारी इत्तेफाक से कम नहीं थी. कोई मूर्ख ही उन अंग्रेजों को हमारी भूमि से दूर भगाने की उनकी सलाह को स्वीकार करेगा, जिन्होंने हमें भट- महाराष्ट्र के ब्राह्मणों-की गुलामी से बचाया है. फुले ने लिखा – ‘भगवान का शुक्र है कि उसने भट के विद्रोह को दबाने में बहादुर अंग्रेजों की मदद की.’

फुले के प्रगतिशील विवाद ने ‘आर्यन’ प्रवचन को उसके ही हिमायतियों, जिनमें तिलक सबसे उल्लेखनीय थे, के खिलाफ मोड़ दिया. फुले ने कहा कि सवर्ण ‘आर्य’ भारत के प्रतिनिधि और नेता होने के बजाय उत्पीड़क थे. उन्होंने आर्य प्रवासन सिद्धांत की व्याख्या की क्योंकि आर्य एक बाहरी शक्ति थे जिन्होंने भारत के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की थी. उन्होंने आर्यों के विषय में उनकी नस्लीय श्रेष्ठता या सभ्यता की ताक़त नहीं, बल्कि बर्बर अत्याचारियों के रूप में बात की. उन्होंने राम को भारत में आर्य विजय के प्रतीक के रूप में देखा और वेदों के विचारों पर हमला किया. अपनी पत्नी, सावित्रीबाई के साथ, फुले भारत के दलितों, शूद्रों और महिलाओं जैसे शोषित समुदायों की शिक्षा के प्रस्तावक बन गए. जाति और रूढ़िवाद के सभी रूपों के खिलाफ अपने बौद्धिक और संगठनात्मक कार्यों के माध्यम से, उन्होंने उपमहाद्वीप पर एक वास्तविक सामाजिक क्रांति के जन्म और विकास को गति दी.

फुले का सत्यशोधक समाज, उच्च-जाति द्वारा संचालित प्रार्थना समाज के समकालीन और आर्य समाज के बाद सबसे पहला समाज-सुधार संगठन था. इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले हुई थी और कांग्रेस के समय के आसपास यह एक जन आंदोलन बन गया. 1875 में सत्यशोधकों ने ‘दीन बंधु’ नाम के अखबार की शुरुआत की.

ब्राह्मण राष्ट्रवाद के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक तिलक फुले के विरोधी बन गए. 1881 में, तिलक ने अपने अखबार केसरी की शुरुआत की. जब जोतिबा और सावित्रीबाई फुले महिलाओं की शिक्षा और समानता के शुरुआती प्रस्तावक थे, तिलक ने घोषणा की कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थान से दूर रखना ‘हिंदुत्व’ के लिए आवश्यक है.

अकादमिक डोरोथी एम. फिग्यूइरा लिखती है कि जब एक 11 वर्षीय लड़की के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया कि वह लड़की ‘अपने से बहुत ज्यादा उम्र के पति के साथ संभोग के दौरान लगी चोटों के कारण मर गई,’ तो तिलक ने उस व्यक्ति का बचाव किया और सहमति की उम्र बढ़ाने का विरोध यह कहकर किया कि लड़की शारीरिक रूप से विकृत थी और ‘प्राकृतिक तौर पर खतरनाक विचित्र’ जीवों में से एक थी. विद्वान परिमला राव ने 2008 के एक निबंध, ‘तिलक’स क्रिटिसिस्म ऑफ रुखमाबाई एंड रमाबाई’ में समीक्षा की है कि इस उभरती अवधारणा में ‘हिंदू धर्म सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से कुछ और नहीं बल्कि वर्णाश्रम धर्म ही था, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया था और इसे बदलने के किसी भी प्रयास को खतरे की तरह देखा जाता था.’ राव के अनुसार, तिलक के विचार के अनुकूल एक आज्ञाकारी बहू के रूप में एक हिंदू महिला ‘मुक्त और शिक्षित महिलाओं के सुधारवादी ख्याल के बिलकुल विपरीत थी. इसलिए, औपनिवेशिक शासन का राष्ट्रवादी मूल्यांकन पितृसत्तात्मक और जातिगत हितों से प्रेरित था.’

19वीं शताब्दी के मध्य से फुले ने भारत में हर उस सामाजिक तंत्र के निर्माण का विरोध किया जो जाति के आधार पर था और जिसका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था. 1818 के बाद से ब्राह्मण पुनरुत्थानवादी संगठनों का मुख्य आधार बन गए थे, जिन्होंने निचली जाति की बढ़ती चुनौती के खिलाफ उच्च-जातियों की सत्ता को बनाए रखने की मांग की थी. फुले ब्राह्मण-प्रभुत्व वाले पुनरुत्थानवादी संगठन जैसे ब्रह्म समाज और विशेष रूप से हिंदू महासभा, जो पश्चिमी भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, को कमज़ोर करने में सफल रहे. फुले ने भोंसले वंश के शाहू, केशवराव जेडे और दिनकरराव जावलकर जैसे नेताओं को प्रभावित किया, जिन्होंने आगे चलकर महाराष्ट्र में गैर-ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया.

विकीमीडिया कॉमंस

इतिहासकार रोजालिंड ओ हैनलोन ने 1985 में लिखा था कि, ‘यह फुले थे जिन्होंने लगभग अकेले ही अतीत की पुन: व्याख्याएं प्रदान की थीं, शक्तिशाली प्रतीकवाद और विशद कल्पना जिसे इस पहचान के वैचारिक पदार्थ का निर्माण करना था…अपनी आत्म चेतना के साथ, महाराष्ट्र के इतिहास और उसकी व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं में अनूठी भूमिका के अपने विश्वास, और गैर-ब्राह्मण सामाजिक समूहों की एक बहुत व्यापक श्रेणी को एक साथ लाने की अपनी क्षमता, को लेकर इस पहचान को पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों से अलग हटकर, अपने तरीके से, क्रांतिकारी सामाजिक सुधार का एक साधन बनना था.’

केरल में, अय्यनकाली और सहोदरन अय्यप्पन निचली जातियों के प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे. अय्यप्पन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक उच्च-जाति की परियोजना बताते हुए उसका बहिष्कार किया और कहा, ‘मुझे राष्ट्रवादी होने पर शर्म आती है क्योंकि राष्ट्रवाद भ्रामक है और यह उच्च जाति के आधिपत्य को बनाए रखने की एक रणनीति है.’

गैर-ब्राह्मण आंदोलन मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी के रूप में उभरी. यह द्रविड़ आंदोलन का अग्रगामी दौर था. द्रविड़ आंदोलन ने भी, ‘हिंदू धर्म’ के निर्माण को भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न उत्पीड़ित लोगों पर उच्च-जाति ‘आर्यन’ के बढ़ते दबाव के तौर पर देखा. ईवी रामासामी पेरियार के नेतृव में ब्राह्मणवाद और धर्म के खिलाफ आंदोलन चल गया. यह आंदोलन आने वाली सदी में राज्य की राजनीति को आकार देने वाला था.

औपनिवेशिक संस्कृति से आकस्मिक भेंट के विषय पर दलित समुदाय के लोगों और बुद्धिजीवियों के चौंकाने वाले विशिष्ट दृष्टिकोण पर कभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और उनके इतिहास को आधुनिक काल की राजनीतिक समझ के हाशिए पर डाल दिया गया.

बीसवीं सदी की शुरुआत में, राजनीति में जाति उत्पीड़न और जातियों का जनसांख्यिकीय वितरण केंद्रीय प्रश्न बन गया. आपने आप को अल्पसंख्यक पाए जाने पर उच्च जातियों को एक अभूतपूर्व धक्का लगा. उस समय, किसी चीज़ को धर्म के रूप में पहचाने जाने के लिए, उसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने के साथ-साथ पहले से ही एक बड़ी आबादी के ‘आध्यात्मिक जीवन’ को दर्शाने की आवश्यकता थी. ‘हिंदू’ धर्म का वास्तविक जीवन, तब, औपनिवेशिक प्रशासन के जनगणना कार्यों के साथ शुरू हुआ, जिसके माध्यम से इसने राज्य की गिने जाने वाली श्रेणियों में प्रवेश किया.

1872 से, अंग्रेज अधिकारीयों द्वारा किसी भी समझौते पर पहुंचे बगैर ‘हिंदू’ शब्द का उपयोग उपमहाद्वीप के लोगों को वर्गीकृत करने के लिए जनगणना कार्यों में किया जाने लगा था. सर्वेक्षण की गई आबादी को ‘धर्म’ के तहत चुनने के लिए पांच विकल्पों की पेशकश की गई थी – बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और अन्य. जनगणना अधिकारी उपमहाद्वीप पर धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता के बारे में जानते थे, और इस तथ्य से हैरान थे कि अधिकांश भारतीयों को, जब उनके धर्म के बारे में भरने के लिए कहा गया था, तब उन्होंने अपनी जाति या स्थानीय समुदाय का नाम भरा था.

इस बात की पहचान करने के लिए कि “हिंदू” होने की श्रेणी में कौन शामिल होंगे गणना करने वाले अधिकारियों ने मापदंडों की एक चेकलिस्ट तैयार की, लेकिन सभी प्रांतों से मिले जवाबों ने उनकी प्रारंभिक धारणा को खारिज कर दिया कि विश्वासों की एक विशाल विविधता, पूजा करने के विभिन्न तरीके और खुद की अलग पहचान वाले समुदाय किसी तरह से भी मिलकर एक संयुक्त, सजातीय धर्म का गठन करते थे. पूर्व के तथाकथित ‘हिंदू’ मांस के बजाय सब्जियों को पसंद करते थे, लेकिन और जगहों पर वे शौक से मांसाहार करते थे. कुछ एक भगवान की पूजा करते थे और कुछ कई भगवानों की पूजा करते थे. कुछ की पहुंच ब्राह्मण पुजारियों तक थी, कुछ के पास अपनी जाति के ही पुजारी थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी पुजारी की जरुरत नहीं थी. कुछ ‘हिंदू’ अपने मृतकों को दफनाने में विश्वास रखते थे और कुछ अपने मृतकों को जला दिया करते थे. कुछ ऐसे भी ‘हिंदू’ देवता थे जो कुछ और ‘हिंदुओं’ द्वारा अपवित्र माने जाते थे. जनगणना के अधिकारी इस बात से चिंतित थे कि इससे धार्मिक श्रेणियों में असाधारण तौर से बढ़ौतरी हो जाएगी, जिसने इसके अलावा जाति श्रेणियों में दोहराव आ जाएगा.

चेकलिस्ट के मापदंडों की परिकल्पना ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से की गई थी. जब मापदंडों को सीमित और विशेष बिणुओं पर केद्रित किया गया कि कौन ‘हिंदू’ है, तो बड़ी संख्या में लोगों ‘हिंदू’ के बजाय ‘अन्य’ की श्रेणी मैं आ गए.

जनगणना के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए जवाबों में कई अलग-अलग धर्म सामने आने लगे – उदाहरण के लिए, मैसूर की जनगणना में शैवों, माधवचारियों, लिंगायतों, स्वामी नारायण, रामानुज, वल्लभाचार्य, ब्रिजमार्गी और कबीर पंथियों की मौजूदगी का पता चला, जबकि कूर्ग की जनगणना से पता चला कि कई लोगों ने खुद को ‘हिंदू’ होने के बजाय श्रीवैष्णव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, कूर्ग, ब्राह्मण, स्मार्ता और शैव घोषित किया.

तो इस असहज जानकारी के बावजूद कि वे पूरी तरह से सुनिश्चित करने में अमसर्थ रहे थे कि आखिर असली ‘हिंदू’ होते कौन हैं, जनगणना अधिकारी इस शब्द का प्रयोग आगे भी करते रहे. और फिर भी, उन्होंने माना कि 1872 की पहली जनगणना ‘हिंदू’ धर्म को उसके विशेष लक्षणों और विशिष्ट सदस्यता के आधार पर एक धर्म की श्रेणी के तौर पर स्थापित करने में असफल रही.

उन्होंने 1872 की बंगाल की जनगणना रिपोर्ट में हेनरी बेवरली के शब्दों में स्वीकार किया कि ‘हिंदू’ शब्द का उपयोग सरल मायनों में गैर-मुसलमान या किसी अन्य धर्म के मानने वालों के लिए किया जाता है. ‘हिंदू’ नाम जनगणना अधिकारियों द्वारा सुविधाजनक पाया गया था क्योंकि यह नकारने के लिए एक बेहतर कारक था.

नकारात्मक अवधारणाएं यह निर्दिष्ट करने के अलावा बहुत कुछ नहीं करती हैं कि कुछ एक निश्चित प्रकार का नहीं है. उदाहरण के लिए, यदि हर उस वस्तु को ‘जो गाय नहीं है’ हम ‘न-गाय’ की श्रेणी में रख दें तो पुस्तकों, आकाशगंगाओं, गाय के गोबर और द बीटल्स सबको हम ‘न-गाय’ के तौर पर संदर्भित कर सकते हैं. एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में, ‘हिंदू’ उन लोगों को चिह्नित करने के उद्देश्य में मददगार साबित हुआ जो ईसाई, यहूदी या मुसलमान नहीं थे. हालांकि, इस समूह के लिए एक सामान्य विशेषता खोज पाना असंभव था, ठीक वैसे, जैसे आज भी है. हम आज भी इस नकारात्मक अवधारणा की खास शक्ति को हिंदू धर्म के विस्तार में देख सकते है, जिसका मानना है कि यदि जीवन का कोई भी पहलू कानून के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता है तो उसे हिंदू करार देकर उस पर अधिकार हासिल किया जा सकता है.

बाद की जनगणना में भी स्थिति वैसी ही बनी रही. ‘हिंदू’ शब्द की अर्थहीनता पर पंजाब के 1881 की जनगणना आयुक्त डेन्ज़िल इबेलस्टन द्वारा निकाली गई ‘भड़ास’ को 2005 के एक निबंध में, समाजशास्त्री माइकल हान ने दूसरे शब्दों में बताया.

मैदानों में रहने वाले हिंदू अपने मुसलमान पड़ोसियों के संतों की पूजा करते थे; पहाड़ियों में बसे हिंदू आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाले शैतान और देवताओं की पूजा करते थे; किसानों के कनिष्ठ देवताओं को शुद्ध और अशुद्ध की श्रेणियों में बांट दिया गया था. हिन्दुओं के कई देवता वास्तव में क्षेत्रीय थे, जिन्हें भारत के एक हिस्से में ही पूजा जाता था.

जनगणना अधिकारियों ने एक श्रेणी को गैर-मुसलमान, गैर-ईसाई और गैर-बौद्ध पर थोप दिया इस जानकारी के बावजूद कि वह किसी एक धर्म का प्रतिनिधत्व नहीं करती थी बल्कि उसके लचीलेपन के कारण बड़े पैमाने पर विविध लोगों को उसके दायरे में रखा जा सकता था लेकिन दूसरे श्रेणी के धर्मों में इसकी इजाजत नहीं थी.

1890 के दशक में, कई उच्च-जाति के भारतीयों को इस नए धर्म के बारे में पता चला, जिसका इस्तेमाल उन्हें नामित करने के लिए किया जा रहा था. आर्य समाज ने इस म्लेच्छ शब्द के खिलाफ अपने अखबार में एक अभियान चलाया और जनगणना कार्यों से इसे हटाने की मांग की. उन्हें यह सही ढंग से समझ में आ गया था कि ‘हिंदू’ एक अपमानजनक तमगा था जो उन भारतीयों को दिया गया था, जिन्हें एक निश्चित धार्मिक समूह के साथ नहीं पहचाना जा सकता था.

जिस तात्कालिक आवश्यकता ने आर्य समाज के मन को ‘हिंदू’ के विषय में बदलने पर मजबूर किया और उसके पीछे कांग्रेस और अन्य संगठनों के उच्च-जाति के नेताओं को जुटाया, वह सांख्यिकीय था – अल्पसंख्यक के रूप में उजागर होने की संभावना.

जनगणना के आंकड़े का असर सवर्णों और उनके संगठनों पर नहीं नजर आता अगर कांग्रेस अंग्रेज औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लागू किए गए चुनाव सुधारों और आधुनिक न्यायिक प्रथाओं में हिस्सा नहीं लेती.

निर्वाचित स्थानीय शासन की संरचना जो पूरे उपनिवेश में लागू की जा रही थी इसका मतलब था कि बहुसंख्यक निचली जातियां, जो अब लामबंद होने लगी थीं, सदियों में पहली बार के उपमहाद्वीप के शासन में कम से कम एक समान भूमिका निभाने जा रहीं थीं.

सत्ता के संतुलन को दूसरी ओर जाने से रोका जा सकता है बशर्ते बहुसंख्यक निचली जाति का ध्यान इस सांख्यिकीय खुलासे से भटका दिया जाए और औपनिवेशिक कानून के प्रशासनिक प्रावधानों के तहत उच्च जातियों की तरह ही एक श्रेणी के रूप में बरकरार रख उन्हें सवर्णों के अधीन कर दिया जाए.

1901 की जनगणना के मद्देनजर, कुछ मुसलमान संगठनों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की. 1906 में, एक और मुसलमान प्रतिनिधिमंडल ने ‘सरकारी रोजगार में आनुपातिक हिस्से, नगरपालिका बोर्डों और न्यायिक पदों में प्रतिनिधित्व, और विश्वविद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति और सभा में सीटें, संक्षेप में सम्पूर्ण सरकारी नियुक्तियों में रोजगार पाने की मांग रखी.’ 1909 के मिंटो-मॉर्ले सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिए. ‘मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र देकर, जिसमें सिर्फ़ वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते थे, अल्पसंख्यकों के मन में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का ख्याल बिठा दिया गया जो इस बात को लेकर पहले से ही चिंतित थे कि यदि भविष्य में हिंदू समुदाय की प्रमुख जाति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में उन्हें दमन का सामना करना पड़ेगा.’ एलेनोर ज़ेलियट ने ‘डॉ. अंबेडकर एंड द महार मूवमेंट’ में लिखा है.

1911 की जनगणना से पहले, औपनिवेशिक सरकार के जनगणना आयुक्त एडवर्ड अल्बर्ट गैट ने इस समस्या का समाधान करने का फैसला किया कि किन लोगों को ‘हिंदू’ के रूप में गिना जाए. उन्होंने विभिन्न प्रांतों के पुलिस अधीक्षकों को एक परिपत्र जारी किया.

यह दस्तावेज एक कोशिश थी उन मापदंडों को तय करने की जिसका इस्तेमाल करके यह निर्धारित किया जा सके कि कोई शख्स असली हिंदू है या नहीं. इसमें अधीक्षकों से उन जातियों की सूची तैयार करने का आदेश था जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकारती हैं, जो वेदों के प्रभुत्व को खारिज करती हैं, ‘हिंदू देवताओं’ की पूजा नहीं करती हैं, जिनकी पुजारियों के तौर पर ब्राह्मणों तक पहुंच नहीं है, जिन्हें ऊंची जातियों द्वारा अछूत समझा जाता है, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जो अपने मृतकों को दफनाते हैं, गोमांस खाने वाले समुदाय और गाय की पूजा न करने वाली जातियां. 1911 की जनगणना में प्रकाशित किए गए परिणामों से पता चला कि, हालांकि, उच्च जातियों, खासतौर पर ब्राह्मणों की जीवन शैली और प्रथाएं व्यापक भौगोलिक दूरियों के बावजूद, कमोवेश एक सी थी लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी से बिलकुल मेल नहीं खातीं थी जिन्हें ‘हिन्दुओं’ के तौर पर गिना जा रहा था.

‘मध्य प्रांतों और बरार में हिंदू होने की श्रेणी में मौजूद एक चौथाई लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व और वेदों का प्रभुत्व मानने से साफ इनकार कर दिया.’ 1911 की जनगणना में दर्ज किया गया.

‘एक चौथाई महान हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, और प्रतिष्ठित ब्राह्मण पुजारियों द्वारा उनके अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं; एक तिहाई लोग मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित हैं; एक चौथाई ऐसे हैं जिनका स्पर्श प्रदूषण का कारण बनता है; एक सातवें अपने मृतकों को दफनाते हैं, जबकि आधे ऐसे हैं जो शव को जलाना अनिवार्य नहीं मानते; और दो-पाँचवें गोमांस खाते हैं’

इन निष्कर्षों का विरोध कांग्रेस, आर्य समाज से लेकर सनातन धर्म सभा तक के विभिन्न प्रमुख-जाति के नेताओं और समूहों ने एकजुट होकर किया.

1911 की जनगणना में की गई टिप्पड़ियों का ऊंची जातियों पर क्या असर हुआ इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है.’एक सवाल जो वर्तमान समय में हिंदू धर्म को परेशान कर रहा है, वह यह है कि क्या इन [अछूत] वर्गों को हिंदू के रूप में गिना जाना चाहिए या नहीं,’ थॉमस होल्डरनेस, एक ब्रिटिश सिविल सेवक, ने 1912 में अपनी किताब ‘पीपुल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया’ में लिखा था. ‘दस साल पहले, इस सवाल का जवाब पुरजोर तरीक़े से इनकार की शक्ल में होता. आज भी देश की रूढ़िवादी भावना उनके बहिष्कार की वकालत करती हैं.’

1915 में आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय ने भी परिपत्र के प्रभाव के बारे में लिखा था और जनगणना के महत्व के बारे में टिप्पणी की थी, ‘जनगणना विभाग की चेतावनी से शोषित वर्गों के हिंदू बनने से होने वाले खतरे को हटा दिया गया था.’

1915 में आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय ने भी परिपत्र के प्रभाव के बारे में लिखा था और जनगणना के महत्व के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘हिंदू धर्म से शोषित वर्गों को जनगणना विभाग द्वारा व्यवस्थापत्र से हटाना खतरनाक साबित होगा.’ लाजपत राय का स्पष्ट रूप से कहना था कि सवर्ण असली ‘हिंदू’ हैं और ‘गैर-हिंदू’ वे लोग हैं, जिन्हें सवर्ण कभी अपना मानकर स्वीकार नहीं करेंगे और न ही उन्हें छूना पसंद करेंगे: ‘एक सुबह काशी के प्रबुद्ध पंडितों ने जगकर पाया कि उनकी परम्परानिष्ठा उन छह करोड़ अनुयायियों को खोने की कगार पर आ पहुंची थी, जिन्हें सरकार और उसके सलाहकारों द्वारा हिंदू समाज से बाहर करार कर दिया था, अब तक अन्य हिंदू उन्हें ना अपना स्वीकार करते थे और न उन्हें छूते थे.’

लाजपत राय की शोषित जातियों की एक बड़ी आबादी की ‘निष्ठा खोने’ की चिंता, उस खेल का पर्दाफाश करती है कि ‘हिंदू’ शब्द को उस खाई को पाटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो उच्च जातियों ने निचली जातियों के साथ बनाई रखी थी और अपनी और उनकी सशर्त, नपी-तुली ‘निष्ठा’ जिसकी वे उनसे उम्मीद रखते थे. वैसे भी निष्ठा का दावा सामन्त ही कर सकते हैं.

उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले विरोध की गंभीरता के मद्देनजर गेट परिपत्र को वापस ले लिया गया. परिपत्र पर आने वाली प्रतिक्रियाएं जैसे कि ‘मॉडर्न रिव्यू’ पत्रिका में प्रकाशित एक लेख इस नए ‘हिंदू’ धर्म के मापदंडों को परिभाषित करने लगे. इस लेख के लेखक ने जोर देते हुए लिखा कि सिर्फ ‘हिंदू’ जोकि स्पष्ट रूप से उच्च जातियों के लोग, खासकर ब्राह्मण हैं वो ही इस नए धर्म को परिभाषित कर सकते हैं. यह दावा करते हुए कि ‘ब्राह्मणों और अन्य उच्च जाति के हिंदुओं ने कभी भी ‘अछूत’ जाति के लोगों को हिंदू होने के खिताब से वंचित नहीं किया है.’ उन्होंने इन मापदंडों को ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से समझाया :

गैर-हिन्दुओं को इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह मौजूदा हिंदू सामाजिक जीवों की एक अनिवार्य विशेषता है कि इसके कुछ सदस्यों को ऊंचा स्थान प्राप्त है और कुछ को निचले पायदान पर रखा गया है, कुछ शुद्ध है और कुछ अशुद्ध…परंपरागत पौराणिक हिंदू का मानना है कि जो ‘द्विज’ नहीं हैं यानि दोबारा जिनका जन्म नहीं हुआ है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है. इंसान के शरीर में पैर होना जरूरी तो है मगर जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जिस शख्स का पैर कट जाता है उसके बाद भी उसके जीवित रहने की संभावनाएं बनी रहती है. लेकिन कोई नहीं बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति ही यह कहेगा कि पैर मानव शरीर का हिस्सा नहीं हैं. हिन्दुओं की नजर में यह आंकलन है एक गैर द्विज का….

और यह हैं ऊंची जाति द्वारा निर्धारित ‘हिंदू’ सामाजिक शरीर के आवश्यक अंग और धर्म के स्वामी होने के नाते वे नीची जाति के लोगों पर भी मालिकाना हक रखते हैं जिन्हें वे इस नए धर्म को ‘प्रदान’ कर सकते हैं, भले ही उसे अपनाना निचली जातियों के हित में न हो.

गेट परिपत्र के बाद से, आर्य समाज ने तीर्वता से निचली जातियों, दलितों के साथ-साथ मुसलमानों और ईसाइयों का भी ‘शुद्धि’ आंदोलन यानी कर्मकांडी रूप से शुद्धिकरण करके पुनर्जीवित किए गए वैदिक धर्म में धर्मंतातरण करने का प्रयास किया. यह इस तथ्य को पुनर्स्थापित करता है कि निचली जातियों का स्थान उच्च जातियों के धर्म के बाहर था और साथ ही, उन्हें असमान सह-धर्मवादियों के रूप में शामिल करने से पहले उन्हें ‘शुद्ध’ करने की आवश्यकता पड़ती थी.

जिन अनिश्चिताओं ने अंग्रेज प्रशासन को दो दशकों तक परेशान रखा, उन्हें बिना संबोधित किए दरकिनार कर दिया गया और उच्च जातियों द्वारा गेट परिपत्र को दबा देने के बाद, ‘हिदू’ शब्द को प्रभावी तरीके से और बहुसंख्यक समाज के विवरणक के रूप में स्थापित कर दिया गया. जैसा कि 1921 के जनगणना आयुक्त जे टी मार्टन ने खेद के साथ स्वीकार किया, ‘वर्गीकरण करने के लिए हिंदू धर्म एक असंतोषजनक श्रेणी है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकेगा. पहली बात यह कि हिंदू धर्म वास्तव में या केवल एक धर्म नहीं है. इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं जैसे एक देश, एक नस्ल और एक सामाजिक ढांचा.’

यह बाद में दी गई ‘हिंदू’ शब्द की अस्पष्ट और खाली नकारात्मक अवधारणा राजनीतिक उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त थी ताकि इसके द्वारा नाम मात्र एकता को दर्शाया जा सके लेकिन वास्तव में इसमें न सिर्फ़ जाति-आधारित अलगाव था बल्कि जातियों के बीच तेजी से बढ़ता जातीय प्रतिवाद भी था. यह कुछ ऐसा दावा करने जैसा था कि अगर कहा जाए कि अमेरिकी दासता अश्वेतों का धर्म था क्योंकि इसने उन्हें उसके कारण वे सामाजिक तौर पर अपने दिनचर्या के हर पहलू में गोरों से जुड़े हुए थे.

जनगणना की कवायत की तैयारी का मतलब था कि कई तरीकों को आजमा कर लोगों के जवाब ‘हिंदू’ श्रेणी में दर्ज किए जा रहे थे. विद्वान केनेथ जोन्स के अनुसार, 1931 में होने वाली जनगणना को ‘हिंदू सभा द्वारा चलाये गए प्रचार अभियान ने कई तरह से प्रभावित किया- कुछ कचारियों ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपना लिया, कुछ को गणना करने वालों ने इस श्रेणी को मानने के लिए तैयार कर लिया, कुछ मामलों में गणना अधिकारियों ने लोगों के भ्रम और अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू होने के तौर पर दर्ज कर दिया.’ 1941 की जनगणना तक, “हिंदुओं” की संख्या को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी. हिंदू महासभा की आधिकारिक पत्रिका ने पाठकों को सलाह दी कि “एक सम्पूर्ण रूप में हिंदू धर्म की एकजुटता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ताकि हमारे राजनीतिक हितों की रक्षा की जा सके, यह हम सभी के आपसी हित में होगा, कि हम जनगणना में जहां तक समुदाय का सवाल है खुद को हिंदुओं के तौर पर पंजीकृत करवा सकें.”

ऑक्टेवियो पाज ने टिप्पणी की थी, ‘एक विशाल गूढ़ अजगर की तरह, हिंदू धर्म धीरे-धीरे और लगातार विदेशी संस्कृतियों, देवताओं, भाषाओं और विश्वासों को हजम करता जा रहा है.’ जनगणना के आसपास उच्च जातियों के जानबूझकर किए गए दांवपेंच बताते हैं कि ‘हिंदू धर्म’ एक राजनीतिक अजगर भी था जो लोगों को ‘प्रशासनिक व्यव्स्थापत्र’ द्वारा हिंदू बना रहा था और इस तरह से कि यह कहीं से भी धर्म परिवर्तन जैसा प्रतीत न हो.

सवर्णों ने अपने हितों के गठबंधन के नेतृत्व यानी कांग्रेस के तले सत्ता को अपने हाथों में लेने के लक्ष्य में लग गए. उन्हें प्रत्याशित तौर पर इस बात का अंदाजा था कि राजनीतिक, भौतिक और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के आधार पर चलाए जाने वाले संवैधानिक लोकतंत्र में जातिगत व्यवस्था का सामाजिक पदानुक्रम जीवित नहीं रह सकेगा. यही कारण था कि औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लाए गए सुधार उपायों के प्रति उच्च जातियां बेहद उदासीन थीं. कांग्रेस गठबंधन के तहत, उच्च-जाति के नेताओं ने औपनिवेशिक सुधारों के खिलाफ आंदोलन चलाया. लेकिन उन्हें निचली जाति के लोगों के तेजी से बढ़ते आंदोलन का सामना करना पड़ा.

धार्मिक अध्ययन के विद्वान जॉन ज़ावोस के अनुसार, ‘तब, पश्चिम भारत में प्रतिनिधित्व, गैर-ब्राह्मण और ब्राह्मण बहुल संगठनों में एक विवाद की जड़ बनकर उभरा….इस ढांचे के अंतर्गत निम्न जातिओं के जुटाव ने हिंदू धर्म के संगठन को बढ़ावा देने वाले वैचारिक घटनाक्रमों की वैधता को चुनौती दी.’

फुले के बौद्धिक नेतृत्व में और कोल्हापुर के महाराजा शाहू के समर्थन से कई निचली-जाति के संगठनों के साथ, उन्नीसवीं शताब्दी में जाति-विरोधी आंदोलन लगातार पश्चिमी भारत में ताकतवर होता जा रहा था. इस तेजी से बढ़ते आंदोलन ने एक मजबूत जाति-विरोधी संभाषण की स्थापना की और इसलिए, उसे ब्राह्मण संगठनों की ओर से आक्रामक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हासिल करना चाहती थीं. इस नए बल के सबसे ज्यादा तीव्र टकराव तिलक, जो ‘हिंदुत्व’ शब्द का पहला प्रयोग करने वालों में से एक थे, और उनके अनुयायियों के साथ हुए..

1920 के दशक के दौरान, गैर-ब्राह्मण आंदोलन को भी चुनावी सफलता मिलने लगी. अनगिनत सभाओं, आयोजनों और प्रकाशनों के कारण निचली जातियां भारी मात्रा में एक साथ आने लगीं. उन्होंने बड़ी शैक्षिक और सामाजिक-राहत संस्थाएं चलाईं, और वे अपने छत्रपति उत्सव के साथ, तिलक द्वारा प्रचारित गणपति उत्सव से आगे निकल गए. वे पुणे नगरपालिका में ब्राह्मण संगठनों, अदालतों के साथ-साथ सड़कों पर भिड़ गए, और उन्हें सफलतापूर्वक चुनौती दी. समाजशास्त्री गेल ओमवेट के अनुसार, इन टकरावों के परिणामस्वरूप ‘गैर-ब्राह्मणों’ और ‘राष्ट्रवादियों’ के बीच दंगों की घटनाएं भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं.

अंबेडकर ने फुले को प्रेरणा के अपने प्रमुख स्रोतों में से एक पाया, उन्हें ‘आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शूद्र’ बताया,

‘जिन्होंने हिंदुओं के निचले वर्गों द्वारा की जाने वाली सवर्णों की गुलामी के प्रति उन्हें जागरूक किया और जिन्होंने इस मूलमंत्र का प्रचार किया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से स्वतंत्रता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है.’ 1920 में, शाहू की मदद से, 29 साल की उम्र में, उन्होंने ‘मूकनायक’ नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की. वे बीच बीच में आंदोलनों में शामिल होते रहे, 1920 के दौरान उन्होंने अपने कानूनी पेशे को जारी रखा. 1926 में, उन्होंने अदालत में तीन गैर-ब्राह्मण नेताओं का बचाव किया, जिन पर केसरी में कार्यरत तिलकवादी ब्राह्मणों ने, जिसमें तिलक के बेटे भी शामिल थे, परिवाद का मुकदमा दायर कर दिया था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा वे जेल में बंद थे.

उच्च-जाति के समूहों की निम्न-जाति के आंदोलनों की ओर की जाने वाली आक्रामक प्रतिक्रिया जाति-मिश्रण और समाज पर उनके पारंपरिक प्रभुत्व के खत्म होने के डर से प्रेरित थी. जवोस लिखते हैं कि ‘निचली जातियों का इस तरह संघटित होना हिंदू व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया.’ हिंदुत्व आंदोलन इस खतरे का सामना करने के लिए राजनीतिक दांवपेंच और सुधारों के प्रदर्शन मात्र था. जैसा कि सामाजिक सिद्धांतकार ऐजाज़ अहमद लिखते हैं, ‘जब महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा, चाहे फुले या अंबेडकर के नेतृत्व में, तब उस क्षेत्र में उच्च जातियों ने तीर्व प्रतिक्रिया के साथ उसका प्रतिरोध किया और यहीं से आरएसएस की शुरुआत हुई.’ यह उनके सामाजिक वर्चस्व के लिए बढ़ते खतरे का दौर था और यही कारण था कि उच्च जातियों ने हिंदू पहचान को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को दुश्मन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, जिससे देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया.

1930 के दशक में, मोहनदास गांधी की लोकप्रियता और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने गैर-ब्राह्मण आंदोलन के भीतर बिखराव पैदा कर दिया, जिसमें कुछ गुटों का विलय कांग्रेस के साथ हो गया. इस विलय के बिना, कांग्रेस बंबई प्रेसीडेंसी में सामूहिक राजनीति के लिए कर्षण नहीं स्थापित कर सकती थी.

निचली जाति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के निपटान में गांधी निपुण साबित हुए. निचली जातियों और पुरोहित वर्ग के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करके, वे अक्सर जाति-विरोधी आंदोलनों को कमज़ोर कर दिया करते थे.

उनके नस्ल और जाति के प्रति श्रेष्ठतावादी विचार और दमनकारी जाति पदानुक्रम के लिए उनका स्पष्ट समर्थन उनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति की मदद से छिप जाते थे. इस समय के दौरान अंबेडकर गांधी के एकमात्र चुनौतीकर्ता के रूप में उभर रहे थे.

1924 में, केरल में, उत्पीड़ित जातियों ने मंदिरों के सामने सहित सभी सार्वजनिक सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए अपना आंदोलन शुरू किया. पुजारी, जो निचली जाति की उपस्थिति को ‘प्रदूषणकारी’ मानते थे, उन्होंने एझावा, दलितों और अन्य निचली जातियों को वैकोम शहर में एक शिव मंदिर के आसपास की सड़कों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था. उस समय, उपमहाद्वीप के दक्षिण में ब्राह्मणवाद के विरोध में आंदोलन जोरदार तौर पर चल रहा था. क्योंकि वायकोम त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था और पड़ोस में स्थित मद्रास प्रेसीडेंसी जस्टिस पार्टी के हाथों में थी. इसलिए अपनी वैधता बनाए रखने के लिए, कांग्रेस के पास आंदोलन में भाग लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था.

गांधी ने खुद को आंदोलन का नेता नियुक्त करते हुए स्थानीय उच्च जातियों के साथ बातचीत शुरू की. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि ‘गैर-हिंदू’ आंदोलन का हिस्सा न बने, इसके बहु-धार्मिक गठबंधन को तोड़ते हुए उन्होंने जॉर्ज जोसेफ जैसे नेताओं को इससे पीछे हटने को कहा.

1927 में, अंबेडकर ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए महाराष्ट्र के महाड में एक सार्वजनिक तलब से पानी पीने के लिए हजारों दलितों के साथ पदयात्रा की. इस घटना के तुरंत बाद दंगा भड़क उठा, जहां ऊंची जातियों के उग्र लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया. ब्राह्मणों ने मंत्र, गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करके तलब को ‘शुद्ध’ किया. इस बीच, उसी वर्ष, गांधी ने अपनी पत्रिका ‘यंग इंडिया’ में लिखा था कि ‘वर्णाश्रम के कानून की खोज सत्य की निरंतर तलाश का एक शानदार परिणाम है.’ उस साल के अंत में जब अंबेडकर ने दोबारा उसी स्थान पर जाने का फैसला किया तो उच्च जातियों ने उनके खिलाफ न्यायलय में मुक़दमा दायर कर दिया. सालों बाद, बॉम्बे उच्च न्यायलय ने निचली जातियों के पक्ष में फैसला सुनते हुए घोषणा की कि किसी को भी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से रोकना गैर कानूनी है.

1930 और 1932 के दरमियान गांधी और अंबेडकर के बीच का तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने के लिए तीन राउंड टेबल कांफ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे. पहले सम्मेलन में अंबेडकर ने मांग की कि निचली जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया जाना चाहिए. जैसी उम्मीद थी, कांग्रेस ने इस सम्मलेन से बाहर निकलर अपना विरोध दर्ज कराया. यदि निचली जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बन जाते तो उपमहाद्वीप के इतिहास में इसके अहम निहितार्थ होते. इसका मतलब यह होता कि निचली जातियों के चुनाव अलग होते और वे अपना नेता खुद चुनने में सक्षम होते.

लेकिन गांधी ने इस मांग का डटकर विरोध किया. 1932 में अंग्रेज प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड को उन्होंने लिखा, ‘मुझे लगता है कि एक जहर का इंजेक्शन हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए सुनियोजित तौर से दिया जा रहा है.’

‘हिंदू धर्म’ से गांधी का मतलब निश्चित रूप से निचली जातियों के ऊंपर उच्च जातियों का शासन था, जो अनिवार्य रूप से सनातन धर्म है, और जिसका, व्यावहारिक तौर पर, मकसद उपमहाद्वीप के लोगों को हमेशा के लिए बांट देना था.

हिस्टोरिक कलैक्शन/एल्मा फोटो

उसी वर्ष प्रेस को दिए एक बयान में, गांधी ने स्वीकार किया कि उन्हें उन धार्मिक मापदंडों की जानकारी नहीं है जिनके द्वारा अछूतों को हिंदू धर्म में शामिल रहना था. ‘हिंदू धर्म’ में ये कुछ जटिलता है – काफी अनिश्चित है-जो उन्हें उनकी पहचान के बावजूद भी शामिल रखती है.’ हालांकि, अगस्त 1932 में वल्लभभाई पटेल के साथ एक बातचीत में, गांधी ने अलग मतदान क्षेत्रों के बारे में अपनी कुछ वास्तविक चिंताएं व्यक्त की थीं. इस मांग का ‘अंजाम रक्तपात’ होगा.’ गांधी ने कहा. ‘अछूत असामाजिक तत्त्व साझे मकसद के लिए मुसलमान असमाजिक तत्वों के साथ आ जायेंगे और सवर्ण हिन्दुओं का संहार करेंगे.’

जब अंग्रेजों ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया तो गांधी ने आमरण अनशन पर जाकर, अपनी जान देने की धमकी दे डाली. इस तरह की घटना के प्रत्यक्ष प्रभावों के डर से, अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी. इसके परिणामस्वरूप दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर अंबेडकर ने सवर्णों का प्रतिनिधत्व कर रहे मदन मोहन मालवीय और गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए. अलग मतदान श्रेत्रों के बजाए पूना समझौते में अनुसूचित जाति के उमीदवारों को आरक्षित निर्वाचन शेत्र प्रदान किए गए. इसने भारतीय चुनावी राजनीति में एक आवर्ती घटना का मार्ग प्रशस्त किया, जहां प्रमुख राजनीतिक दल अपने-अपने काठ के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारकर उच्च-जाति के मतों पर नियंत्रण करके इन सीटों को हासिल कर सकते हैं.

गांधी की जाति को लेकर द्वैधता रणनीतिक थी. 1955 में अंबेडकर ने गांधी पर आरोप लगाया कि वे अंग्रेजी-भाषी समाचार पत्रों में जातिवाद के खिलाफ लिखते है लेकिन अपने गुजराती भाषा में प्रकाशित अखबारों में उसका समर्थन करते हैं. 1936 में, पूना समझौता वार्ता के बाद, जहां गांधी ने निचली जाति के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए नाटकीय रूप से अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की, उन्होंने ‘आदर्श भंगी’ नामक एक निबंध लिखा. इसमें, उन्होंने मांग की कि जिन लोगों को जन्म से जाति द्वारा निर्धारित व्यवसाय के तौर पर मैला ढोने का काम मिला है उन्हें इस कार्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए :

‘मेरे आदर्श भंगी को मल और मूत्र की गुणवत्ता का पता होगा. वह इन पर कड़ी नजर रखेगा और संबंधित व्यक्ति को समय पर चेतावनी देगा. इस प्रकार वह मलत्याग के अपने द्वारा किए गए परिक्षण के परिणामों की समय पर सूचना देगा. ऐसा करने से वह अपने पेशे की आवश्यकताओं के वैज्ञानिक ज्ञान को निर्धारित करता है. वह इसी तरह छोटे गांवों के साथ-साथ बड़े शहरों में मल-मूत्र के निपटान के विषय पर एक प्राधिकारी के तौर पर काम करेगा और इस मामले में उसकी सलाह और मार्गदर्शन मांगा जाएगा और समाज को खुशी से दिया जाएगा. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसके पास अपने पेशे के लिए निर्धारित मानक तक पहुंचने के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षण की पहुंच होगी. इस तरह के एक आदर्श भंगी, अपने व्यवसाय से अपनी आजीविका प्राप्त करते हुए, इसे केवल एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखेगा. दूसरे शब्दों में, वह इस व्यवसाय से धन का संचय करने का सपना नहीं देखेगा.’

गांधी ने उच्च जातियों के लोगों को राय दी कि नवीनतम शिक्षण-शास्त्र का उपयोग करते हुए ‘भंगी’ जाति के लोगों को यह सिखाएं कि वे उच्च-जाति के लोगों द्वारा त्यागा मल-मूत्र कैसे साफ करें और इस तरह से वे पखाने के वैज्ञानिक बन जाएं. गांधी की नजर में, ‘भंगी’ को दी गई एकमात्र प्रवीणता उसकी जाति द्वारा निर्धारित व्यवसाय में ही हो सकती है.

1940 के दशक तक, उच्च जातियों द्वारा आविष्कृत नए हिंदू धर्म ने सरकारी प्रक्रियाओं के तहत, निचली जाति के लोगों को अपने दायरे में शामिल करने में सफलता हासिल की. अधिकांश निचली-जाति के लोग अपनी नई धार्मिक स्थिति और इसके निहितार्थों से अनजान थे. उच्च जातियां सिर्फ़ हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को उजागर करना चाहती थीं. मुसलमान तर्क दे रहे थे कि हिंदू-बहुल देश में उनके हित सुरक्षित नहीं रह सकेंगे. पाकिस्तान की नींव पड़ चुकी थी.

3

भारत की आजादी अगर, निचली जातियों के नजरिए से देखी जाए, तो वो सिर्फ़ औपनिवेशों से उच्च जातीय कुलीनों के हाथ सत्ता का हस्तांतरण था, जिसमें “हिंदू” श्रेणी के निर्धारण ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

कांग्रेस का सवर्ण चरित्र छुपाना नामुमकिन था, जैसे आज भी है. जब संविधान सभा के अनुसूचित जाति के सदस्य एस नागप्पा ने प्रस्ताव रखा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के 35 प्रतिशत से अधिक मतों को पाने वाले चुनावी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए, सरदार पटेल ने उन्हें फटकार दिया, साथ ही पूरे दलित समुदाय को भी खरी-खोटी सुनाई.

हमें ये भूल जाना चाहिए कि डॉ. अंबेडकर और उनके समूह ने क्या किया है. हमें भूल जाना चाहिए की आपने क्या किया है. आप अपनी तर्ज पर फिर से इस देश के बहुत बड़े विभाजन से बच गए हैं.

आपने बंबई में पृथक निर्वाचन क्षेत्र के परिणामों को देखा है, जब आपके समुदाय पर सबसे ज्यादा उपकार करने वाले (गांधी) भंगी बस्ती में रहने के लिए बंबई आए थे, तो वो आपके लोग थे जिन्होंने उनके क्वार्टर पर पत्थरबाजी की कोशिश की थी.

वो क्या था ? वो भी इसी जहर का परिणाम था और यही कारण है कि मैं इसका विरोध करता हुं क्योंकि मुझे लगता है की हिंदू आबादी की बड़ी संख्या आपका भला चाहती है. उनके बिना आप कहां जायेंगे ?

कांग्रेस ने अंततः सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के रूप में निचली जातियों को न्यूनतम रियायतें दीं, लेकिन हर क्षेत्र में उच्च जातियों का अनियंत्रित वर्चस्व बना रहा है.

परोपकार में दिया जाने वाला ये आरक्षण भी स्वयंभू हिन्दुओं की आंखों की किरकिरी बना हुआ है. सालों से आरक्षण की हर घोषणा के बाद तनाव और कभी कभी निचली जातियों को महीनों तक उच्च जातियों द्वारा की जाने वाली हिंसा का सामना भी करना पड़ता है. 1978 और 1980 के दौरान बिहार में निचली जातियों के खिलाफ हिंसा देखी गई जब मुंगेरीलाल आयोग की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिशें लागू की गईं. इतिहासकार ओरनिट शानी ने लिखा कि, ‘दंगों के 102 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर अत्याचार, विशेष रूप से दलितों के खिलाफ, जारी रहे.’ हालांकि नेताओं को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि शोषित बहुजन से सीधे तौर पर टकराव के क्या नतीजे हो सकते हैं, हिंसा को अक्सर गैर-हिंदू धार्मिक समूहों – ज़्यादातर मुसलमानों, बल्कि सिखों, ईसाइयों और बौद्धों की ओर भी मोड़ दिया गया है.

‘अक्सर हिंदू-मुसलमान दंगे दो धर्मों के बीच होने वाले टकराव के कारण नहीं होते थे, बल्कि एक धार्मिक समुदाय की सीमा के विस्तार से जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती थी वे उससे प्रेरित होते थे.’ सैंड्रिया बी फ्रिटैग ने 1980 के निबंध में लिखा था.

स्वतंत्र भारत में कई ‘हिंदू-मुसलमान’ दंगों की शुरुआत, विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में, साफ तौर पर जातिगत संघर्षों से ध्यान हटाने के मकसद से हुई. इन टकराव की शुरुआत निचली जातियों के लिए आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ उच्च-जाति के आंदोलन के रूप में हुई. 1985 के गुजरात दंगों पर वी एस दवे आयोग ने टिपण्णी की, “जब भी सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि होती थी, आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण होने वाली अपराध की घटनाओं में कमी आती थी.’

1969 में जब आरक्षण की नीति को और दस साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो भारत के कई हिस्सों में आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़क उठे, शानी ने अपनी पुस्तक ‘कोम्मुनालिस्म, कास्ट एंड हिंदू नेशनलिस्म : वायलेंस इन गुजरात’ में लिखा.

‘शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में निचली और पिछड़ी जाति को हिंदुओं के लाभ पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा किया जाने वाला ये प्रगतिशील हस्तक्षेप खासतौर से तनाव बढ़ाने वाला नीति क्षेत्र था जिसने हिंदू नैतिक व्यवस्था के भीतर बढ़ती अनिश्चितताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया.’ उन्होंने लिखा. ‘यही वे जातिगत संघर्ष थे जो अहमदाबाद और भारत में में अन्य जगहों पर सांप्रदायिकता के उदय से पहले हुए थे.’ गुजरात में उस वर्ष के अंत में, हिंदू राष्ट्रवादियों ने विभाजन के बाद होने वाले सबसे भयावह दंगों का आयोजन किया.

निचली जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण 1970 के दशक के अंत से गुजरात के साथ-साथ पूरे भारत में होने वाले तनाव का मुख्य कारण बन गया. 1980 में, जब गुजरात सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पिछड़ी जातियों के लिए कोटा देने का फैसला किया, तो उच्च जातियां ने पिछड़ी जातियों के खिलाफ आक्रामक तरीके से गतिमान हो गईं. वे सड़कों पर निकल कर उन्होंने ‘आरक्षणवादी दुल्हन’ और ‘सरकारी दूल्हे’ की नकली शादियां करवाईं. उन्होंने एक दलित छात्र के मिट्टी के पुतले पर एक नकली ऑपरेशन किया ‘यह दिखाने के लिए कि उसके कपाल में सिवाए लकड़ी के बुरादे के और कुछ भी नहीं था.’

1985 में, कांग्रेस ने क्षत्रियों, हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों के गठबंधन के आधार पर गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता. जब उस सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में निचली जातियों के लिए आरक्षण दस प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया, तब सवर्णों ने फिर से सड़कों का रुख कर लिया. ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हुआ था.

जैसा कि दवे आयोग ने पाया कि ‘आरक्षण विरोधी आंदोलन ने अचानक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया.’ भीड़ ने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया. आयोग ने एबीवीपी, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को हिंसा में संलिप्त पाया.

ढेरों सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना कर छद्म ‘हिंदू बहुमत’ समाज पर आरोपित होता है. सांप्रदायिक दंगे अक्सर उच्च-जाति के वर्चस्व के खिलाफ शोषित-जाति के लोगों द्वारा दी जाने वाली अथक चुनौतियों से राजनीति और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं. भारत में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या ‘हिंदू-मुस्लिम एकता’ के रूप में की जाती है, जो अक्सर अनजाने में छद्म ‘हिंदू बहुमत’ को वैधता दिलाती है. इसलिए, भारत के संदर्भ में जाति प्रथा का विनाश ही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता होगी.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय बुद्धिजीवियों ने देश और विदेशों में रहते हुए हिंदू धर्म को ठीक उसी तरह अपनाकर जैसे की सवर्ण जाति के नेताओं ने उन्हें सौपा था, इसे वैधता दिलाने में मदद की है. मुख्य रूप से उच्च जाति के इन बुद्धिजीवियों ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में शैक्षणिक संस्थानों में ऊंचा स्थान हासिल कर लिया है. उत्तर उपनिवेशवाद शोध और सबाल्टर्न अध्ययन जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में उन्होंने अपना ध्यान श्वेत उपनिवेशकों पर केंद्रित रखा और उनको उपमहाद्वीप की कोई भी या सभी समस्याओं का जिम्मेदार ठहरा दिया. इसके साथ ही उच्च जाति के शिक्षाविदों ने खुद को सबाल्टर्न की आवाज के रूप में स्थापित कर लिया.

अंग्रेज औपनिवेशिक शासन उपमहाद्वीप की राजनीति में किसी भी पिछले अनुभव से अलग था. इसने उच्च जाति के लोगों में व्याप्त धार्मिक गौरव या जातीय वर्चस्व को छीन लिया जिससे वे बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे.

इस तरह उच्च जातियों द्वारा एक ऐसे धर्म का निर्माण जो अंग्रेज शासकों को स्वीकार्य हो के साथ-साथ अपने खोए हुए गौरव को, खासकर श्वेत कुलीनों की नजर में, दोबारा हासिल करने की परियोजना पर भी काम करना शुरू हुआ. उत्तर उपनिवेशवाद अध्यन जैसे क्षेत्रों से अधिकांश किए गए अकादमिक कार्य उसी परियोजना का हिस्सा हैं.

नरेंद्रनाथ दत्ता, जो विवेकानंद के नाम से जाने जाते है, इस कार्य का बीड़ा उठाने वाले पहले शख्स थे. उन्हें तथाकथित वामपंथी और हिंदू दक्षिणपंथी समान रूप से सम्मान देते हैं. विवेकानंद ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों की व्याख्या पश्चिमी स्रोताओं को ध्यान में रखते हुए की और उनमें से चुनिंदा एवं विकृत जानकारियां दीं. 1890 के दशक में पश्चिम की यात्राओं में उनके प्रदर्शन ने उन्हें लोकप्रियता हासिल करवाई और उन्हें ‘हिंदू धर्म के महान उन्नायक’ के रूप में जाना जाने लगा. यद्यपि गांधी की प्रतिमाओं को या तो हटाया जा रहा है या उनकी नस्लवादी और जातिवादी विचारों के खुलासे के मद्देनजर दुनिया के कई हिस्सों में उनकी मौजूदगी को चुनौती दी जा रही है, विवेकानंद के नस्लवाद, जो उनके जातिवाद के अनुरूप है, की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है. डोरोथी एम फिगुएरा के अनुसार, जैसा अंतरविरोध गांधी के अंग्रेजी और गुजराती भाषा के लेखन में मिलता है, ठीक वैसे ही अंतरविरोध विवेकानंद में भी मिलता है. जब विदेश यात्राओं में वह ‘जब राष्ट्रवादी बयानबाजी के दबाव से मुक्त होते’ तो भारत के बारे में नस्लवादी बातें करते थे.

विवेकानंद के लिए सभ्यता नस्लीय रूप से ‘आर्य’ जाति की चीज थी और ‘आर्य रक्त की गैर मौजूदगी’ वाली अनार्य जाति का इसे पाना असंभव था. ‘आर्य जब अपना रक्त एक जाति को सौंपता है तो उससे सभ्यता का जन्म होता है. सिर्फ शिक्षा काफी नहीं होती,’ उन्होंने 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए गए एक व्याख्यान में कहा था. उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों और अनार्यों के अंतर की बात की. उन्होंने कहा, “उत्तरी भारत के लोग महान आर्य जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें यूरोप के सभी लोग, पाइरेने में बस्की और फिंस को छोड़कर, शामिल हैं.’ उन्होंने कहा. ‘दक्षिणी भारत के लोग प्राचीन मिस्र और सेमाइट के समान जाति के हैं.’

अंतर-नस्लीय संबंधों को लेकर उनके विचार नस्लवादी थे. विवेकानंद जाति के मिश्रण को उच्च जातियों यानि ‘आर्यों’ के लिए खतरा मानते थे. जाति में कुछ है. फिलहाल इसका अर्थ रक्त है. निश्चित रूप से वंश-परंपरा से प्राप्त गुण-दोष होते हैं. अब समझने का प्रयास करें कि क्यों आप अपने खून को नीग्रो, अमेरिकन इंडियनों से नहीं मिलाते ? प्रकृति आपको अनुमति नहीं देगी. प्रकृति आपको अपने रक्त को उनके साथ मिलाने की अनुमति नहीं देती है. ऐसा अचेतन से होता है जो नस्ल को बचाता है. यही आर्य जाति थी.’ उनका लेखन उस दौर के किसी भी अन्य नस्लवादी के समान ही है. अंतर बस इतना है कि उनके जातिवाद से उनके नस्लवाद को बल मिल रहा था.

गांधी भी विवेकानंद के प्रशंसक थे और 1980 से शुरू हुए उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन में दोनों को ऊंचा स्थान हासिल है. इस अध्यन के विषय की उत्पत्ति तब हुई जब विद्वान एडवर्ड साईद और उनके बाद आने वाले लोगों ने औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने के लिए, पश्चिम में स्व-आलोचना के सैद्धांतिक साधनों का उपयोग किया.

इन उपकरणों का इस्तेमाल खुद के खिलाफ न करते हुए अन्य पश्चिमी लोगों के खिलाफ करके भारतीय उत्तर औपनिवेशिक आलोचकों ने स्वदेशी गौरव और मूल्यों पर जोर देना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक शासन द्वारा भ्रमित और छिपा दिए गए थे. आशीष नंदी की किताब ‘द इंटिमेट एनमी, लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कॉलोनियलिज्म’ के शीर्षक से इस परियोजना के अर्थ का पता चलता है, जिसका लक्ष्य उच्च जातियों के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना था. जब 1987 में रूप कंवर को सती प्रथा के कारण मार दिया गया तब भारतीय नारीवादियों ने विरोध प्रदर्शन किया. नंदी ने उनकी निंदा की और उनका मजाक उड़ाते हुए एक निबंध लिखा और कहा कि वे भारत की मूल्य प्रणालियों को समझने में असमर्थ हैं और पश्चिम द्वारा मंत्रमुग्ध हैं.

होमी भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक जैसे उत्तर औपनिवेशिक या पोस्ट-कोलोनिलाइस्ट सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों ने उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में एक ऐसा नेरेटिव स्थापित किया जिसके कथानक के पात्र केवल दो थे – श्वेत उपनिवेशवादी ‘स्वामी’ और ‘मूलनिवासी’ जिन्हें सिर्फ सवर्ण द्योतित करते हैं. इस युग्म के अंदर ‘मूलनिवासी’ एक ऐसा दर्जा बन गया जो प्रतिरोध, मक्कारी और अचिन्त्यता के एक अविभाज्य भूरे द्रव्यमान को इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने लगा. जातिगत विभाजन और उत्पीड़न ‘मूल निवासी’ के दर्जे में गायब हो गए क्योंकि अब श्वेत स्वामी की तुलना में मूलनिवासी नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है. उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकारों के लेखन में औपनिवेशिक काल के दौरान हुए सवर्णों के विलाप तो अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने आए लेकिन निम्न-जाति के लोगों के ऐतिहासिक हस्तक्षेपों और उनकी राजनीतिक इच्छाओं के लिए विवेकपूर्ण स्थान को नष्ट कर दिया गया. शिक्षाविदों में इन दोनों विषयों, पोस्ट-कोलोनिलाइस्टऔर सबाल्टर्न अध्ययन का प्रभुत्व भारत में हिंदू-राष्ट्रवादी राजनीति के उदय के ठीक साथ-साथ हुआ है.

उच्च-जाति के शिक्षाविदों के कामों में प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान की प्रत्याशित खोजों और आविष्कारों को ‘पुन: खोजन’ की प्रवृति आज भी जिंदा है, खासतौर से दीपेश चक्रवर्ती के अध्ययन में चक्रवर्ती ने दावा किया है कि अलौकिक शक्तियां और प्रकृति ‘समकालीन’ हैं. वे एकेश्वरवाद को सिरे से खारिज करते हुए ‘बहुदेववाद’ की श्रेष्ठता का दावा करते हैं जो आसानी से हिंदू धर्म से पहचाने जाता है. ‘मैं देवताओं और आत्माओं को मानव का आस्तित्विक समवयस्क मानता हूं,’ वे अपनी पुस्तक ‘प्रोविंशियलाइजिंगल यूरोप’ में लिखते हैं.

चक्रवर्ती का कहना है कि विभिन्न संस्कृतियां और स्थान अपने विचार के रूपों को निर्धारित करते हैं, और ऐसे रूपों का अन्य मानकों के खिलाफ परीक्षण नहीं किया जा सकता है. इस स्थिति का एक स्पष्ट निहितार्थ तो यह हुआ कि न्यूटन के नियम केवल यूनाइटेड किंगडम में ही असरदार होंगे और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उपपारमाण्विक कण ‘मानक मॉडल’ के अनुरूप होंगे. वे उच्च जातियों द्वारा संचालित पंचायतों का हवाला देते हुए ये भी तर्क देते हैं कि भारत औपनिवेशिक शासन से पहले ही एक गणतंत्र था. 1979 के निबंध में नंदी इस हद तक कहते हैं कि आधुनिक तकनीकी के विकल्प के रूप में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर विचार किया जाना चाहिए.

सवर्णों का स्वग्रह और उनका समाज पर निरंतर प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य साबित करने का प्रयास इन किताबों में शब्दों के तोड़-मरोड़ और सिद्धांतवादी भाषा के माध्यम से होता है.

राजनीतिक वैज्ञानिक राजीव भार्गव ने जाति के क्रम का उल्लेख करने के लिए ‘वर्टीकल डाइवर्सिटी या लंबवत विविधता’ शब्द का उपयोग किया है, जो इसके शोषणकारी चरित्र को छिपाते हुए इसे विविधता का सकारात्मक अर्थ देता है. वे लंबवत विवधता को क्षैतिज विवधता से अलग बताते हैं जिसका इस्तेमाल वे उपमहाद्वीप पर मौजूद कई धर्मों के सन्दर्भ में करते हैं. इस तरह की शाब्दिक कलाबाजी में निहित निषेधज्ञा यह है कि दोनों प्रकार की विविधता को सराहना और बढ़ावा देना– जोकि 19वीं सदी के बाद से एक उच्च जाति का सपना रहा है – नाकि ‘लंबवत विविधता’ के नाम पर किए गए उत्पीड़न को चुनौती देना.

इन सिद्धांतों ने एक भ्रमित सार्वजनिक संवाद का निर्माण किया है, जिसने हमेशा हिंदू अधिकार के लिए एक सहायक परिस्थिति तैयार की है. इसमें उनकी मदद करती है, समाजशास्त्री सतीश देशपांडे के लफ्जों में, ‘उत्पत्ति एक ऐसी आवाज और ऐसे मनोभाव की जो खुद की जातिहीनता में विश्वास करने लगी है.’

उच्च जातीय शिक्षाविदों ने खुद को द्वारपाल की तरह स्थापित कर दिया है और दलित आवाजों को सुनाई देने से रोकते हैं. इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण 2001 में था, जब डर्बन में नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मलेन बैठा, और दलित संगठनों और कार्यकर्ता पॉल दिवाकर और मार्टिन मैकवान ने इस सम्मेलन में जाति उत्पीड़न पर दुनिया को संबोधित करने की मांग की. भारत के कई प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, जैसे कि आंद्रे बतेई, डीएल शेठ और दीपांकर गुप्ता, जो उच्च जातियों और वर्गों से संबंधित हैं, ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था.

जाति को नियंत्रित करने और उसकी अभिवेचना करने पर विशेष ध्यान देना उच्च जातियों की चिंता एक सदी से अधिक पुरानी है, जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों को अदृश्य करना और उन्हें एक परिवार के रूप में – चाहे ‘हिंदू’, ‘स्थानीय’, ‘मूलनिवासी’ या ‘सबाल्टर्न’ दर्शाना उच्च जाति के हित में रहता है.

शैक्षणिक संस्थानों में इन अनुशासनात्मक प्रतिमानों का वर्चस्व निचली जातियों के अनुभवों और उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में शोध की संभावना को नाकाम कर देता है. इन विषयों ने निचली जाति के उत्थान के किसी भी मुक्तिवादी साधन पर ज्ञानमीमांसीयरोक लगा दी है.

हाल के वर्षों में, पोस्टकोलोनियल सिद्धांत से प्रभावित शिक्षाविदों ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की वकालत की है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वयं अंग्रेजी में कुशल हैं और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की है, और उनके अपने बच्चे अक्सर विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं. इस प्रकार, निचली जातियों और उनके बौद्धिक योगदान को बाधित करने की रणनीति के तहत लोकभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात सुझाई जा रही है.

और इसलिए निचली-जाति के बहुसंख्यक समाज को राजनीति और इतिहास को उसी तरह देखने के लिए मजबूर किया गया है जैसे की वे बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं, उत्तर-पश्चिमी भारत की उच्च जातियों की विजय की दास्तान. निचली जातियों के दर्शकों को स्क्रीन पर उच्च-जाति के नायकों द्वारा निचली-जाति के ठगों को पिटते हुए देखना पड़ता है; जाति के दायित्वों का पालन करती उच्च जाति की नायिकाओं की प्रशंसा करनी पड़ती है; और रोना पड़ता है जब उच्च जाति की माताओं को ईसाई नाम के खलनायक जैसे रॉबर्ट द्वारा अपमानित किया जाता है. निचली जातियों का भारतीय सिनेमा के लंबे इतिहास में बहुत कम प्रतिनिधित्व रहा है, जो अकादमिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में उनके अनुभव के अनुरूप है.

जाती से संबंधित किसी विषय पर सबसे लम्बी चर्चा हुई है तो वह अस्पृश्यता की प्रथा को लेकर है. आखिरकार, अकादमिक संस्थानों ने बेतुका तर्क देना शुरू कर दिया कि जाति अंग्रेजों का आविष्कार है, इसने उच्च जाति को इस विषय से संबंधित किसी भी ज़िम्मेदारी के बोझ से आजाद कर दिया. यह कोई संयोग नहीं है कि इस तरह के तर्कों पर विश्वास करने वाले उत्तर उपनिवेशवादी हलकों में या हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच मिलेंगे.

फुलेवादी और तिलकवादी राजनीतिक परियोजनाओं के बीच का संघर्ष, इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से कई रूपों में सामने आया. बीसवी शताब्दी में उसने गांधी बनाम अंबेडकर का रूप ले लिया. जबकि फुलेवादी परियोजना जाति के विनाश के माध्यम से आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत समान अधिकारों के लिए एक संघर्ष है, दूसरी परियोजना का उद्देश्य जोड़-तोड़ करने वाली विचारधाराओं के माध्यम से पूर्व-आधुनिक युग के जाति पदानुक्रमों को बनाए रखना है. जब इतिहासकार, बुद्धिजीवी और पत्रकार ‘हिंदू’ और ‘हिंदू बहुसंख्यवाद’ शब्दों का इस्तेमाल निर्विवाद रूप से करते हैं, तो वे तिलकावादी परियोजना के साथ और फुलेवादी परियोजना के विरोध में खड़े नजर आते हैं. ‘हिंदू’ शब्द का कोई निर्दोष प्रयोग नहीं है.

जिस तरह गैट परिपत्र के कारण आए जातियों के परिसीमन के खतरे ने एक ऊंची जातियों में प्रतिक्रिया को पैदा किया, जिसे मुसलमानों के प्रति पुनर्निर्देशित करना पड़ा और आरएसएस का जन्म हुआ, उसी तरह मंडल आयोग की प्रतिक्रिया में पनपते जातिगत तनाव को ईंधन के तौर पर विषैले, इस्लामोफोबिक हिंदू-राष्ट्रवादी संगठनों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा.

राजीव गांधी ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार ही शुरुआत इस वादे के साथ अयोध्या से की कि ‘वे राम राज्य की स्थापना’ करेंगे, वही वादा जो अपने ध्येय के तौर पर मोहनदास गांधी ने भी किया था. उन्होंने संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट का ‘पूरी तरह से पुरजोर’ विरोध किया था और उसकी भर्त्सना की थी.

इस संबंध में राजनीतिक दलों और आरएसएस के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह था कि दूसरा ‘जाति युद्ध’ और उत्पीड़ित-जाति क्रांति के खतरे के बारे में खुलकर बात करता था. पत्रकार एमवी कामथ ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ‘ऑर्गनाइजर’ में लिखा है, ‘आज शूद्र क्रांति के कारण किसी भी तरह के उठने वाले विवाद का सामना करने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है.’

1990 में बाबरी मस्जिद की ओर चलने वाले मोटर चालित-रथ जुलूस का उद्देश्य स्पष्ट था. ‘आज’ नाम के अखबार ने 1990 में लिखा, ‘राम की आभा के कारण, आरक्षण का दानव भाग गया.’ राम की कहानी की जातिवादी व्याख्या यहां स्पष्ट रूप से उल्लिखित है; उच्च जाति के आर्य राजा राम ने निचली जाति के ‘राक्षसों’ को बार-बार हराया है.

इन घटनाक्रमों के बीच में 10 अक्टूबर 1990 को अब बंद हो चुकी पत्रिका ‘सोशल साइंटिस्ट’ में प्रकाशित होने वाले एक और समकालीन अवलोकन ने भी मंडल आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन के बीच की कड़ी की ओर इशारा किया था. पत्रकार सुकुमार मुरलीधरन ने लिखा था –

मंडल आयोग देश के उस मुखर और उत्पादक वर्ग द्वारा सत्ता को हासिल करने के उनके प्रयास का प्रतिबिंब है जो उनका जायज हक भी है.

‘मंदिर’ पुरानी रूढ़िवादी सामाजिक अनुक्रम की व्यवस्था को धर्म के दायरे में रखते हुए अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों में समेकन लाने का प्रयास कर रहा है, जिस से अल्पसंख्यक समुदाय का हमेशा के लिए अधीनीकरण हो जाएगा.

ध्यान भटकाने के यंत्र तब तक ही काम करते हैं जब तक किसी की नजर जाति उत्पीड़न के समकालीन वास्तविकता पर न पड़े. 1931 से, भारतीय राज्य ने आबादी की जातिगत संरचना को इस डर से सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है कि सवर्णों की संख्या ‘खतरनाक’ तौर पर कम साबित होगी. 1990 के दशक के अंत में, एक सैंपल सर्वे में पता चला कि गैर-दलित निचली जातियां कुल आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा हैं, यह वो तथ्य है जो आरक्षण नीति का कारण बना, जिसका सवर्णों ने कड़ाई से विरोध किया.इससे पहले दलित और आदिवासियों को कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत हिस्सा माना जाता था. पिछले दो दशकों में सरकार की नीति इन आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं.