हेमन्त कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

अमेरिका के नामी अखबार ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने बीते साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि अमेजन, वालमार्ट, मैकडोनाल्ड जैसी बड़ी कंपनियां अपने ‘सी’ और ‘डी’ ग्रेड के कर्मचारियों को इतना कम वेतन देती हैं जिनसे उनका गुजारा चलना भी मुश्किल होता है. नतीजतन, उन कर्मचारियों में से अधिकतर को सरकार द्वारा अति निर्धन वर्ग के लिये चलाए जाने वाले सहायता कार्यक्रमों की शरण में जाना पड़ता है.

‘पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम’, जिसे आमतौर पर ‘फूड स्टैम्प’ कहा जाता है, का लाभ पाने की लाइन में खड़े इन कर्मचारियों के अथक श्रम का लाभ तो कंपनियां उठाती हैं, लेकिन उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूरी करने में आम करदाताओं द्वारा दिये गए सरकारी धन के बड़े हिस्से को खर्च किया जाता है. नतीजा, मध्य वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ता जाता है.

अमेजन के कर्मचारियों ने शिकायत की कि स्टोर और गोदामों में ड्यूटी करने के दौरान उन्हें इतना भी विश्राम का अवसर नहीं दिया जाता कि वे अपने पांव मोड़ सकें. नतीजा, उनमें से अधिकतर को घुटनों सहित कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं और वे एक दिन किसी काम के लायक नहीं रहते. कोरोना पूर्व दौर में अपने काम की शर्त्तों और परिस्थितियों में सुधार के लिए इन कामगारों ने दुनिया के अनेक देशों में हड़ताल की घोषणा की थी. हालांकि, इससे कुछ खास नहीं बदला और फिर कोरोना संकट ने हालात ही बदल दिए.

वालमार्ट दुनिया के दर्जनों देशों में अपने रिटेल चेन संचालित करता है, जिनमें लाखों लोग रोजगार पाते हैं. उसके कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकते, हड़ताल नहीं कर सकते. वेतन सुधार और अन्य सुविधाओं के लिये आवाज उठाने वाले कर्मचारियों या उनके समूहों को बाहर का रास्ता दिखाने में कंपनी कोई देर नहीं लगाती.

एसेंबलिंग के कामों में लगी कंपनियां बड़ी संख्या में महिला कामगारों को काम पर रखती हैं. उनके कार्यस्थलों के हालात कुछ ऐसे हैं कि उन महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिये भी कुछ मिनटों का अवसर नहीं दिया जाता. उन्हें ‘नेचर्स कॉल’ की जबर्दस्ती अनसुनी करनी पड़ती है जिसके नतीजे में धीरे-धीरे उनकी किडनी और शरीर के अन्य अंग रुग्ण होने लगते हैं. उनमें से कई जवानी में खतरनाक रोगों की शिकार होकर दर्दनाक मौत की देहरी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कंपनी उन्हें इसका कोई मुआवजा नहीं देती.

चर्चित अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने प्रामाणिक आंकड़ों के साथ यह तथ्य प्रस्तुत किया कि किस तरह कंपनियों के मालिक अपने लाभ का अधिकतम हिस्सा हड़प कर जाते हैं और अपने निचले स्तर के कर्मचारियों की विशाल फौज को दयनीय दरिद्रता के हाल पर छोड़े रहते हैं.

अब इस आईने में अगर भारत में रोजगार की दुनिया के भावी परिदृश्य को देखें तो कई डरावने संकेत मिलते हैं. सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिनानुदिन कम किये जा रहे हैं और सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति ही नहीं, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को भी कंपनी राज के हवाले किया जा रहा है.

कर्मचारी चयन आयोग अपनी रिक्तियों की संख्या घटाता जा रहा है, रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम बैंक निजीकरण के साये में अपनी नियुक्तियों को अधिकाधिक हतोत्साहित कर रहे हैं, देश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक में शिक्षकों के लाखों रिक्त पदों को भरने में सरकार कहीं से भी तत्पर नजर नहीं आ रही.

और इधर, बेरोजगारी है जो पिछले तमाम रिकार्ड तोड़ती न सिर्फ आर्थिक संकट, बल्कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संकटों को भी जन्म दे रही है. मनोरोगी बनने की हद तक निराशा की गर्त्त में डूबते जा रहे पढ़े-लिखे असंख्य नौजवानों की भीड़ इस पूरी सभ्यता के सामने एक प्रश्नचिह्न बन कर खड़ी है.

चरम बेरोजगारी के इस दौर में हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार सृजित हो रहे हैं, जिनकी चर्चा आजकल अखबारों में अक्सर जोर-शोर से की जा रही है, गौर करने की बात यह है कि ‘क्वालिटी ऑफ जॉब’ की कसौटी पर वे कहां ठहरते हैं.

जब हम ‘क्वालिटी ऑफ जॉब’ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उस नौकरी से जुड़ी सैलरी का स्तर, काम की परिस्थितियां, सेवा का स्थायित्व, काम की प्रकृति, कामगारों के प्रति नियोक्ता का व्यवहार आदि.

अमेजन ने अभी कल-परसों घोषणा की है कि वह भारत में डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देगा, जबकि फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई कामर्स कंपनियों ने भी आगामी महीनों में अपना व्यवसाय बढ़ाने के क्रम में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने की बात की है.

रिटेल सेक्टर में बड़ा हस्तक्षेप करने को आतुर ‘रिलायंस रिटेल’ ने देश के दर्जनों शहरों में अपनी उपस्थिति बढाने की योजना के तहत घोषणा की है कि वह इस माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देगा. एक रिपोर्ट बताती है कि ‘रिलायंस रिटेल’ सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली 50 कंपनियों में सबसे शीर्ष पर थी. जाहिर है, उसके बढ़ते आर्थिक साम्राज्य की नींव में मंझोले और निचले तबके के लाखों कर्मचारियों के कठोर श्रम और उनके आर्थिक शोषण की बड़ी भूमिका होगी.

कोरोना काल में जमीन सूंघ रही जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवर करने वाली कंपनियां अब अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ी हो रही हैं और अपने आक्रामक प्रचार अभियान पर अंधाधुंध खर्च कर रही हैं. जाहिर है, उन्होंने भी घोषणा की है कि वे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देंगी.

जब इतनी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने व्यवसाय को बढाने की योजना पर काम कर रही हैं तो जाहिर है, निजी सुरक्षा एजेंसियों का कारोबार भी बढ़ेगा जो महानगरों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण युवाओं को सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी देती रही हैं और इस प्रक्रिया में जम कर उनका आर्थिक शोषण करती रही हैं.

इधर, बीबीसी कल एक रिपोर्ट दिखा रहा था कि बड़ी संख्या में आईआईटी और एनआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से पास आउट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ‘टेक्निकल एडुकेशन’ को समृद्ध और सशक्त करने की जिस परियोजना के तहत काम पर लगाया गया था, उसे बंद किया जा रहा है और वे बेरोजगार हो कर सड़क पर आने के खतरे से रू-ब-रू हैं.

लखनऊ, पटना, भोपाल आदि राजधानियों की सड़कें सरकारी नियुक्तियों में आपराधिक टालमटोल करने की सरकारी नीतियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों से भरी हैं.

हर ओर अराजकता है. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये वर्षों से तैयारी कर रहे युवाओं का वर्ग उम्मीदें खो रहा है. बीटेक और एमबीए की डिग्री लिये बेरोजगारों पर सोशल मीडिया में कार्टून और चुटकुले शेयर किए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी किये बेरोजगार लोगों का मजाक उड़ाते चुटकुले भी कम नजर नहीं आते.

सामान्य ग्रेजुएट की तो बात ही क्या करनी, तकनीकी ग्रेजुएट की बेरोजगारी के मामले में हमारा देश दुनिया में नंबर वन है. जो हालात हैं, उम्मीदें प्राइवेट सेक्टर पर ही टिकी हैं लेकिन रोजगार के संदर्भ में भारत की भावी दशा-दिशा गहरी निराशा के संकेत दे रही है क्योंकि जिस तरह की नौकरियां बाजार में उत्पन्न हो रही हैं या होने वाली हैं, उनमें कामगारों के भयंकर शोषण की दास्तान लिखी जाने वाली है. विवश नौजवानों के पास कोई विकल्प नहीं.

जो कंपनियां अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे जागरूक लोकतंत्रों में आर्थिक और मानसिक शोषण का ऐसा आख्यान रचती रही हैं, वे भारत जैसे जनसंख्या बहुल, निर्धन, बेरोजगार बहुल देश में शोषण के किन स्तरों तक उतरेंगी, यह अंदाजा ही लगाया जा सकता है.

इंदौर, कानपुर, भोपाल, लखनऊ, पटना जैसे मंझोले स्तर के शहरों में भी अब देखा जाने लगा है कि अच्छे-खासे, पढ़े-लिखे नौजवान भी बेरोजगारी के चक्र में पिसते विकल्प के अभाव में ई-कामर्स या फूड डिलीवरी कम्पनियों के डिलीवरी ब्वाय बन रहे हैं.

जैसे-जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स का जाल बिछेगा, ई कामर्स कम्पनियों की पहुंच बढ़ेगी, निजी सेक्युरिटी एजेंसियों की प्रासंगिकता बढ़ेगी, कोई भी रोजगार पाने को लालायित युवाओं का समूह उनकी ओर लपकेगा. वे कंपनियां आंकड़े प्रस्तुत करेंगी कि हमने इतने लाख रोजगार दिए, उनके आंकड़ों को सरकार भी अपनी उपलब्धियों की तरह प्रचारित करेगी. और इस देश के लाखों नौजवान शोषण के एक नए चक्र में पिसने को विवश होंगे, जिनकी दास्तानें जब कभी रिसर्चर्स के किन्हीं समूहों की रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलेंगी तो कलेजा मुंह को आ जाएगा.

हालांकि, भारत का अपर मिडल क्लास इस भावी परिदृश्य का स्वागत करेगा क्योंकि इसमें भुगतना मुख्य रूप से लोअर और लोअर मिडल क्लास को है. इन निचले तबकों के बहुआयामी शोषण से ही अपर मिडल क्लास की संपन्नता और सुविधाओं का विस्तार होता है. कुछ तो कारण है कि यह स्वार्थी और अनैतिकता की हदों तक उपभोक्तावाद में डूबा वर्ग सरकार समर्थक, निजीकरण समर्थक और भारी राष्ट्रवादी बना हुआ है.

चिकित्सा का खौफनाक मंजर

फिर से खौफनाक मंजर हमारे सामने है. उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में डेंगू और अन्य संक्रामक बुखारों से पीड़ित बच्चों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही. फिरोजाबाद में बड़े सरकारी अस्पताल के एक-एक बेड पर तीन-तीन बच्चों को रखने के बावजूद बाहर मौत से जूझते बच्चों की कतारें हैं. अपने नौनिहालों के लिये एक अदद बेड की गुहार लगा रहे रोते-बिलखते अभिभावकों का हुजूम है.

अस्पतालों की बदइंतजामी और पंगु व्यवस्था का जायजा लेने को आतुर कुछ एक्टिविस्ट टाइप पत्रकारों को गेट के भीतर न घुसने देने के लिये प्रतिबद्ध अस्पताल प्रशासन है, उन्हें गेट के बाहर धकेलने के लिये तैनात पुलिस के अधिकारी हैं.

जबकि, पटना में जेब में मेडिकल बीमा का कार्ड और मोबाइल वालेट में ढेर सारे रुपये रखे अभिभावकों को अपने बीमार बच्चों के लिये महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल पा रहे. जानलेवा वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की तो बात ही क्या करनी जहां बाहरी बरामदों पर अपने अर्द्ध बेहोश बच्चों को गोद में उठाए, चीखते-चिल्लाते निर्धनों की भीड़ है.

न्यूज चैनलों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी के ‘अब्बा जान’ वाले बयान पर बहसें जारी हैं. वहां के आगामी चुनाव को लेकर ‘पोलराइजेशन’ की तमाम कवायदें फिर से परवान चढ़ रही हैं. एक चैनल पर किसी पत्रकार के अनुसार किसी भाजपा नेता को कहते सुना गया, ‘इस बार तो अब तालिबान ही हमें पार लगा देगा.’

जाहिर है, तमाम चैनलों और अखबारों में तालिबान और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों को इतनी अधिक तवज्जो देना, भारत की सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं पर कयासबाजियों का दौर जारी रहना यूं ही नहीं है. जिनके बच्चे बीमार हैं वे अस्पतालों की दौड़ लगा रहे हैं. ईश्वर की कृपा से जिनके बच्चे स्वस्थ हैं वे अफगानिस्तान के विशेषज्ञ बन रहे हैं.

मोबाइल पर आने वाले न्यूज नोटिफिकेशन्स में बेसिर-पैर की खबरों की भरमार है. आतंकियों की साजिशें, लव ज़िहाद, मां भारती पर आसन्न खतरों से जुड़ी ऐसी खबरों की बहुतायत है, जिनके स्रोतों की विश्वसनीयता को लेकर गहरे संदेह हैं. हर दस में तीन-चार खबरें संभावित डीए वृद्धि, डीए एरियर और वेतन वृद्धि से जुड़ी है, ताकि बेलगाम महंगाई और कमर तोड़ते टैक्स से जूझ रहे मध्य वर्ग को भ्रम के कुहासों में भटका कर रखा जा सके.

विश्लेषक अक्सर नाराजगी में जनता को दोष देते हैं कि उसे ही अपने जीवन से जुड़ी मौलिक समस्याओं से अधिक मतलब नहीं और वह बेवजह के मुद्दों में उलझी रहती है. जबकि, यह दौर ऐसा है कि ‘नैरेटिव्स’ ऊपर से सेट किये जा रहे हैं, वह भी एकदम योजनाबद्ध तरीके से. आईटी सेल में एक से एक खुराफाती दिमाग वाले ‘विशेषज्ञ’ बैठे हैं. प्रकाश की गति से भी तेज गति से सूचनाओं का प्रवाह देश-दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पसर रहा है. व्हाट्सएप पर भ्रामक और गलीज़ मैसेजों की भरमार है जिन्हें विद्युत गति से शेयर और फारवर्ड किया जा रहा है.

और मुख्यधारा का मीडिया ?

किस न्यूज चैनल में कौन सी खबर ‘ब्रेकिंग’ होगी, पैनल वाली बहस में किस दिन किस चैनल में कौन सा मुद्दा रहेगा, अखबारों की हेड लाइन क्या होगी, किस खबर को कैसी जगह मिलेगी, यह सब अब सत्ता प्रतिष्ठान तय करता है. यही नहीं, किस न्यूज चैनल का, किस अखबार का प्रधान संपादक कौन होगा, खबरों को प्रेषित करने का निर्धारक कौन होगा, किस पत्रकार को नौकरी पर रखना है, किसे निकाल देना है, किसके पंख कतर देना है…, यह सब भी अब सत्ता प्रतिष्ठान ही तय करता है.

खबरें बेचना जब मूलतः व्यापार बन जाए तो उनसे सत्य के संधान की अपेक्षा करना बेमानी है. व्यापारी न सत्यान्वेषी होते हैं न क्रांति के पुरोधा. अगर कोई इस तरह की कोशिशें करे भी तो उसके दमन के तमाम हथकंडे सत्ता प्रतिष्ठान के पास मौजूद हैं. जब छोटे और मध्यम दर्जे के न्यूज पोर्टल्स पर इन्कम टैक्स या ईडी के छापे पड़ सकते हैं तो प्रतिरोध की भाषा बोल रहे बड़े मीडिया संस्थान तो सतत खतरे में हैं.

90 के दशक में टेलीविजन ने लोगों के मानस को प्रदूषित करना शुरू किया था. अब मोबाइल का जमाना है. टीवी से अधिक पहुंच है इसकी, उससे बहुत अधिक प्रभावी भी.

लोकप्रिय न्यूज एप ‘डेली हंट’ पर गौर करें. शायद ही किसी स्मार्टफोन पर यह उपलब्ध न हो. उसका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भ्रामक और अविश्वसनीय ‘बैनर्स’ की भरमार है उसमें. ऐसे-ऐसे बैनर, जिनके सिर-पूंछ का कुछ पता नहीं, जिनकी खबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं, जिनके स्रोतों की कोई विश्वसनीयता नहीं, यह भी पता नहीं कि यह क्या है, किनके द्वारा संचालित है…, लेकिन उनकी खबरों के शीर्षक आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर. और फिर उन पंक्तियों से गुजरते हुए मस्तिष्क प्रदूषण के एक नए मुकाम तक पहुंच जाता है. ये भ्रम की और झूठ की ऐसी कुहेलिका रचते हैं जहां कम पढ़े-लिखे तो क्या, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोगों की बुद्धि गुम हो जाती है.

कोरोना की पहली लहर जब अपने चरम पर थी, तभी कहा जा रहा था कि अब सरकारी स्वास्थ्य संरचना विमर्श के केंद्र में होगी. उसमें सुधार के लिये जनता की मांग तेज होगी कि सरकारें अब विवश होंगी कि वे ‘हेल्थ सेक्टर’ में बड़ा निवेश करें.आठ-दस महीने बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो पता चला कि हम भ्रम में थे क्योंकि न केंद्र सरकार ने, न अधिकतर राज्य सरकारों ने कोरोना की पहली लहर में हुए मौत के तांडव और चिकित्सा संरचना की बदहाली से कोई सबक सीखा.

नतीजा, दूसरी लहर पहली से अधिक घातक रही, मौतों की संख्या पहली से अधिक रही. कहा गया कि अब चिकित्सा तंत्र की बदहाली को विमर्श के केंद्र में लाना ही होगा. लेकिन, दूसरी लहर के मद्धिम पड़ते ही विमर्श के मुद्दे बदल गए. बेमौत मरे लोगों की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर अखबारों और न्यूज चैनल्स तक विमर्श के आयामों को भटकाने में लग गए.

जब एक साथ दर्जनों सरकारी कम्पनियों को चंद निजी हाथों में सौंपने की योजनाओं पर अमल हो रहा हो, जब ‘आयुष्मान भारत’ जैसी बीमा आधारित चिकित्सा प्रणाली की घोर विफलता सामने आने के बाद उस पर पुर्नविचार की मांगें तेज हो रही हों तो मुख्य धारा के मीडिया और आईटी सेल का यह दायित्व हो जाता है कि वे लोगों के दिमाग को भटकाने के अपने ‘निदेशित दायित्व’ को पूरा करने में प्राणपण से लग जाएं. वे लग भी गए.

चिकित्सा प्रणाली को सुधारने का मामला कहीं नेपथ्य में गुम होता गया. सरकारी कम्पनियों की बिक्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारी ‘कामचोर’ के विशेषणों से नवाजे जाने लगे, संभावित आर्थिक गुलामी की आशंकाओं से ग्रस्त किसानों का आंदोलन आईटी सेल के साथ ही विभिन्न चैनलों के आक्रमणों और आक्षेपों का शिकार होने लगा. और कोरोना संकट के दौरान निजी अस्पतालों की बेहिंसाब और निर्मम लूट का मामला…?? यह मुद्दा तो कब किस निर्वात में गुम हो गया, पता भी नहीं चला.

जनता को क्या और कितना दोष दिया जाए ? विशेषज्ञों ने बहुत पहले से चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि सूचना क्रांति सूचना प्रदूषण को भी जन्म देगी और जिस समाज की शिक्षा का स्तर जितना उन्नत होगा, वह इस प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों का सामना उतने ही प्रभावी तरीके से कर सकेगा.

कारपोरेटवाद के राजनीतिक ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी

खबरों में कहीं नजर आया कि पशुपति कुमार पारस ने नरेंद्र मोदी को भगवान का दूसरा रूप बताया है. वे दलित कोटे से केंद्र में मंत्री बने हैं और खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का दावेदार मानते हैं.

उधर, रामविलास जी की विरासत के दूसरे दावेदार चिराग पासवान बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि वे मोदी जी के हनुमान हैं.

बिहार के पासवान वोट बैंक की विरासत पर दावेदारी के दो ध्रुवों पर अवस्थित इन दोनों नेताओं में एक चीज कॉमन है – नरेंद्र मोदी के प्रति भक्ति और उस भक्ति की मुखर अभिव्यक्ति का कोई मौका नहीं गंवाना.

कमजोर होते जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी मायावती ही मानी जाती हैं. प्रत्यक्ष तौर पर अक्सर वे भाजपा के विरोध में बयान आदि देती रहती हैं, किन्तु, राजनीतिक चर्चाओं में दबे-ढके स्वरों में आजकल कहा जा रहा है कि वे आगामी यूपी चुनाव में भाजपा के मोहरे की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं. कयास लग रहे हैं कि ‘पोलिटिकल एक्टिविस्ट’ से बजरिये सत्ता ‘महारानी’ बनने तक के अपने सफर में उन्होंने कुछ ऐसी चूकें की होंगी, जो आज उनके गले की फांस बन सकती हैं और भाजपा उनकी इस नैतिक कमजोरी का जम कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है.

नीतीश कुमार के एक असफल राजनीतिक दांव की परिणति में जीतन राम मांझी अचानक से बिहार में एक बड़े दलित नेता, बिहार की राजनीतिक भाषा में कहें तो ‘महादलित नेता’ के रूप में उभर कर सामने आए. कई अवसरों पर, विभिन्न रैलियों आदि में नरेंद्र मोदी के सामने खींसे निपोड़े खड़े उनकी फोटो-वीडियो आदि लोगों की नजरों के सामने आती रही.

राजनीतिक मोलभाव में कभी इधर तो कभी उधर चकरघिन्नी की तरह नाचते जीतन मांझी भले ही आज लौट कर नीतीश कुमार के साथ हैं लेकिन कब नरेंद्र मोदी में उन्हें महादलितों का मसीहा नजर आने लगेगा और वे फिर से भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे, कहा नहीं जा सकता. वैसे, एनडीए में रहते वे तकनीकी तौर पर अभी भी मोदी के साथ तो हैं ही.

बिहार-यूपी के कई अन्य छुटभैये दलित नेता भी राजनीतिक प्रसाद के आश्वासन पर भाजपा की पालकी ढोते नजर आते रहते हैं. संघर्षों और प्राप्तियों के कई अध्यायों से गुजरते हुए हिन्दी पट्टी की दलित राजनीति आज जहां आ खड़ी हुई है वहां उसे किस संज्ञा से नवाजा जाए, यह दलित युवाओं की नई पीढ़ी को सोचना होगा.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वैचारिक छतरी तले भाजपा की राजनीति जिस सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना की पैरोकार है, वह नई सदी की उभरती दलित चेतना से कितना सामंजस्य बना सकती है, यह भी सोचने की बात है.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक संरचना को जिस तरह बदला जा रहा है उसमें दलित, खास कर ग्रामीण दलित युवाओं के लिये कितने अवसर उत्पन्न हो रहे हैं या किस अनुपात में उनसे अवसर छीने जा रहे हैं, यह भी गौर करने की बात है.

आर्थिक संरचना में दलितों की भागीदारी इतिहास में सदैव नगण्य ही रही है. बीते दशकों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बल-बूते कुछ लोगों की आर्थिक सेहत जरूर सुधरी, लेकिन जल्दी ही निजीकरण की फांस में इन अवसरों पर भी ताले लगने शुरू हो गए. मोदी ने निजीकरण को जिस तरह अपनी अर्थ नीति का मूलमंत्र बना लिया है, उसमें आर्थिक संरचना में तमाम भागीदारियां नए सिरे से परिभाषित हो रही हैं. जाहिर है, दलित भागीदारी की परिभाषा भी बदल रही है और इसे अगर अवसरों में चिह्नित करने की कोशिश करें तो ग्रामीण दलित युवाओं के लिये बेहद निराश करने वाले संकेतक ही सामने आते हैं. इस संदर्भ में दलित वोटों की राजनीति करने वाले नेताओं की भूमिका स्वतः ही सवालों के घेरे में आने लगती है.

सवाल यह भी उठता है कि कारपोरेटवाद के राजनीतिक ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी में भगवान के दर्शन करने वाला या खुद को उनका हनुमान बता कर अपनी राजनीतिक अवस्थिति निर्धारित करने वाला नेता दलितों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों के साथ किस तरह न्याय करने की स्थिति में है.

सिनेमा के हीरो बनने की कोशिश में बुरी तरह असफल होने के बाद चिराग पासवान जब ‘दलित युवाओं की आवाज’ बनने राजनीति में उतरे तो भारत में आर्थिक उदारीकरण अपने कई मुकाम तय कर चुका था. सवाल उठने लगे थे कि प्राइवेट सेक्टर में सृजित हो रहे रोजगार में दलित युवाओं की भागीदारी का अनुपात क्या है ?

जाहिर है, आकार लेती नवउदारवादी आर्थिक संरचना में दलितों के लिये अवसर सिकुड़ते गए क्योंकि न तो उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध थी, न तकनीकी शिक्षा में बढ़ते निजीकरण में उनकी भागीदारी का कोई संतोषजनक अनुपात था. इस असन्तुलन ने उभरते निजी क्षेत्र के रोजगार में दलितों की उपस्थिति के अनुपात को बेहद निराशाजनक स्तर पर पहुंचा दिया.

उससे भी अधिक निराश करने वाली बात थी उदारीकरण के बढ़ते कारवां के साथ हिन्दी पट्टी की दलित राजनीति की गिरती हुई दशा और भटकती हुई दिशा.

शुरुआत में समाजवादी धारा से जुड़े रहे रामविलास पासवान ने समय-समय पर कांग्रेस और भाजपा के साथ मिल कर सुविधा और सत्ता की राजनीति की जिससे उनके वोट बैंक का कोई खास भला नहीं हुआ. हो भी नहीं सकता था. पशुपति पारस या चिराग पासवान उसी सुविधा और सत्ता के लिये आपस में लड़ रहे हैं और नई पीढ़ी के दलितों के समक्ष जो वास्तविक चुनौतियां हैं, उन्हें एड्रेस करने का इन लोगों में न राजनीतिक माद्दा है न नैतिक बल.

चमक बिखेरने के बाद मायावती की आभा का निरन्तर मद्धिम पड़ता जाना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सत्ता के लिये राजनीतिक अवसरवादिता को ‘पॉलिसी’ के रूप में अपना लेना उनकी पार्टी के बृहत्तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक उद्देश्यों की राह में अंततः बड़ा अवरोध साबित हुआ. उससे भी अधिक निराशाजनक यह कि एक तेजस्वी महिला राजनीतिज्ञ अफसोसनाक नैतिक अवसान की ओर बढ़ती नजर आने लगी.

हिन्दी पट्टी की दलित राजनीति वैचारिक स्तरों पर कितनी दरिद्र हो चुकी है, यह इसी से पता चलता है कि आज किसी को सत्ता और सुविधा के लिये नरेंद्र मोदी में भगवान नजर आता है तो किसी को उनका हनुमान बनने में अपनी सार्थकता नजर आती है, किसी को सीबीआई और ईडी से बचने के लिये छद्म तौर पर भाजपा का मोहरा बनना पड़ता है तो किसी को एमएलसी की सीट या राज्य सरकार में एक अदद मंत्रालय के लिये भाजपा के सिजदे में झुकने में कोई गुरेज नहीं होता.

बड़ी ही चतुराई से ‘सामाजिक समानता’ नहीं ‘सामाजिक समरसता’ की वैचारिकी रचने वालों के समक्ष मुख्य धारा की दलित राजनीति का यह दयनीय आत्मसमर्पण इतिहास में याद रखा जाएगा. आधुनिकता की रोशनी में, नए विचारों की प्रेरणा में नई करवटें ले रही दलित चेतना, नए वैचारिक अध्याय रचता दलित विमर्श नवउदारवादी राजनीति के कपटी माहौल में आज सिर के बल खड़ा नजर आ रहा है.

ऐसे आंकड़े जारी करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि हिन्दी पट्टी में इरादतन बर्बाद की गई सरकारी शिक्षा व्यवस्था ने दलित बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया है और वे कितनी बड़ी संख्या में महानगरों में जानवरों-सी ज़िन्दगी जीते दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं. निरन्तर संशोधित होते और कंपनी हितैषी बनते श्रम कानून उन्हें नए दौर के गुलामों में बदल रहे हैं और उनके वोट बैंक को अपनी पूंजी बना कर सत्ता और सुविधा की राजनीति कर रहे उनके नेता नवउदारवाद के राजनीतिक ध्वजवाहक में भगवान के दर्शन कर रहे हैं.

राजनीतिक धरातल पर इतने नैतिक पतन ने दलितों की संघर्ष चेतना को इतिहास के किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, यह उन युवाओं को सोचना होगा जिनके सामने भविष्य एक चुनौती बन कर खड़ा है.

उन्हें सोचना होगा कि अंध निजीकरण की भेंट चढ़ रहे रेलवे, बैंक सहित अन्य सरकारी क्षेत्र उनके लिये कितने अवसर उत्पन्न करने वाले हैं, आकार लेती नई शिक्षा प्रणाली उन्हें अवसरों को प्राप्त करने लायक किस हद तक बना सकती है, उभरते नए भारत में वे खुद को कहां पाते हैं ? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि दलित राजनीति के नाम पर उनके वोटों की फसल काटते राजनेताओं के पास उन्हें नेतृत्व देने का नैतिक बल बचा भी है या नहीं ?

भाजपा को असामान्य रूप से इतनी अधिक कारपोरेट फंडिंग क्यों मिलती है ?

एक चैनल पर परिचर्चा के दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि इस देश में राजनीतिक दलों को जितनी भी कारपोरेट फंडिंग हो रही है उसका 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले भाजपा को मिल रहा है. बाकी 10 प्रतिशत में ही तमाम अन्य पार्टियों को फंड मिल पा रहा है.

हालांकि, ऐसा बताने वाले वे पहले या अकेले पत्रकार नहीं हैं. बीते कुछ वर्षों में अनेक स्रोतों से इस तरह की जानकारियां देश के लोगों को मिलती रही हैं. कारपोरेट की शक्तियां किस तरह खुल कर भाजपा को बेहिंसाब आर्थिक मदद दे रही हैं, इसे इस देश का हर वह आदमी जान रहा है जो राजनीतिक खबरों से थोड़ा भी वास्ता रखता है.

2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में कुल 411 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनमें 7 को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है. सभी दल फंडिंग के जुगाड़ में रहते हैं क्योंकि जैसी राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है, अस्तित्व में बने रहने के लिये यह अनिवार्य है. सवाल यह उठता है कि भाजपा को असामान्य रूप से इतनी अधिक कारपोरेट फंडिंग क्यों मिलती है ? इसका सीधा और सरल जवाब भाजपा सरकार के आर्थिक निर्णयों के विश्लेषण से मिल जाता है कि उन्हें इस तरह बेहिंसाब करपोरेट फंडिंग क्यों होती है.

अगला सवाल यह उठता है कि भाजपा इस अपार धनराशि का कैसा उपयोग करती है ? हाल के वर्षों में अनेक विधान सभाओं में सत्ता की उठा-पटक और निर्वाचित जन प्रतिनिधिनियों की बदलती निष्ठाओं के अर्थशास्त्र का विश्लेषण करने से इसका एक जवाब मिल जाता है. निरन्तर चलती विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में भाजपा जो अकूत संसाधन लगाती है, उसमें भी इस सवाल का एक जवाब निहित है.

कभी कांग्रेस ऐसी फंडिंग पाने वालों में शीर्ष पर रहती थी. आज उसकी जगह भाजपा ने ले ली है लेकिन, अनुपात बदल गया है. टोटल फंडिंग में भाजपा की हिस्सेदारी असामान्य रूप से बहुत अधिक है जबकि, अपने शीर्ष दिनों में कांग्रेस का राजनीतिक विस्तार जितना व्यापक था, भाजपा आज भी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई है.

अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कारपोरेट फंडिंग के इस विकृत अनुपात का देश की राजनीतिक संस्कृति पर कैसा प्रभाव पड़ा है ? इसका पहला जवाब तो यही है कि अब कारपोरेट शक्तियां ही नीतियों के निर्माण में प्रभावी दखल रखने लगी हैं.

गहराई से विश्लेषण करने पर बेहद निराशाजनक और डरावना तथ्य यह सामने आता है कि सरकार के शीर्ष पर बैठे राजनेता भी नीतियों के निर्माण में संप्रभु नजर नहीं आते. एक उदाहरण तो कृषि कानून और उससे उत्पन्न विवाद ही है. किसानों के इतने सघन और व्यापक आंदोलन के बावजूद सरकार की उस पर प्रतिक्रिया नीति-निर्माण में कारपोरेट के अप्रत्यक्ष किन्तु प्रभावी दखल को बेपर्दा कर दे रही है.

कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, जो चुनाव जीत कर सत्ता में आई है और जिसे फिर से चुनाव में उतरना ही है, वह किसानों के आंदोलन पर उस तरह कैसे रिएक्ट कर सकती है, जिस तरह वर्त्तमान सरकार कर रही है.

आंदोलनकारी किसान चीख-चीख कर कह रहे हैं कि ये कृषि कानून उन्हें और उनकी संततियों को कारपोरेट का गुलाम बना देंगे कि ये कानून देश की पूरी कृषि संस्कृति और उसके अर्थशास्त्र को बदल डालेंगे, जिसमें लाभान्वित समुदाय सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट ही होगा. लेकिन सरकार किसानों की एक भी सुनने को तैयार नहीं. आखिर वह कैसे सुने ? उसका अपना एजेंडा है जिस पर किन्हीं अप्रत्यक्ष शक्तियों की प्रभावी छाप है.

‘मजबूत सरकार’…’मजबूत नेता’

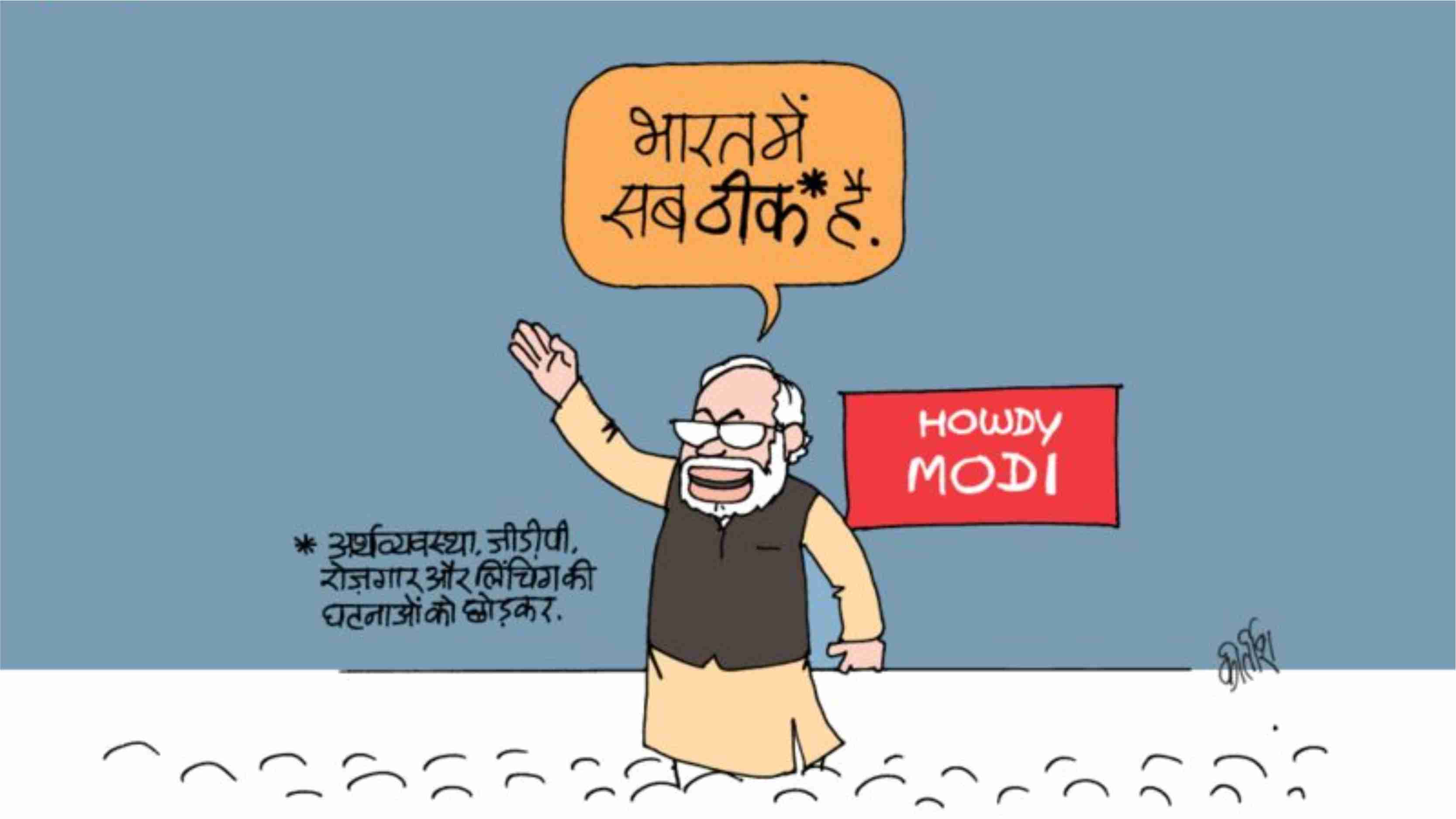

कितने खोखले, कितने भ्रामक हैं ये शब्द ? हमारा नेता हमें भ्रम में डाले रखने के लिये लच्छेदार बातें करता है, हमें अनगिनत सपने दिखाता है, कारपोरेट संपोषित मीडिया उसे ‘महामानव’ की तरह हमारे सामने प्रस्तुत करता है ताकि हम उसकी बातों के प्रभाव में बने रहें. जबकि, निष्कर्ष में हमें मिलती है आर्थिक फ़ज़ीहतें, निरन्तर बढ़ती भयंकर बेरोजगारी, बेतरह बढ़ती जा रही महंगाई, अपने आर्थिक भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं.

जीवन और उससे जुड़े किसी भी सूचकांक में हमें सकारात्मकता के दर्शन नहीं हो रहे। हर ओर फिसलन है, गिरावट है. लेकिन कारपोरेट संपोषित मीडिया द्वारा गढ़ा गया वह महामानव ऐसे किसी भी पहलू पर बात नहीं करना चाहता, जो जीवन की अनिवार्य जरूरतों से जुड़ी हों.

जो संसद में स्वयं तो बोलता है कि किसानों का आंदोलन ‘पवित्र’ है जबकि उसके राजनीतिक संगी-साथी, उसके अनुयायी, उसके जयकारे में लगा मीडिया का बड़ा वर्ग अस्तित्व के लिये जूझ रहे उन आंदोलनकारी किसानों को ‘देश को तोड़ने वाली’ शक्तियों से प्रेरित और ‘भटके हुए’ साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे.

सिर्फ कृषि बिल, किसान आंदोलन और इस पर मीडिया के साथ ही सत्ता-संरचना के रिस्पॉन्स की व्याख्या ही आज के भयावह दौर को सामने लाने के लिये, इन्हें बेपर्द करने के लिये पर्याप्त है. यही है कारपोरेट का बढ़ता शिकंजा. इस शकंजे में सब हैं. हम भी, हमारे नेता भी, हमारी सरकार भी.

यही है कारपोरेट फंडिंग की माया. तभी तो, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या छात्र-नौजवान, हर वर्ग कारपोरेट के सख्त शिकंजे में आता जा रहा है.

कृषि कानून जहां किसानों की कारपोरेट गुलामी की इबारत लिखने को बेताब हैं, वहीं निरन्तर किये जा रहे श्रम कानून संशोधन श्रमिकों को कमजोर करते जा रहे हैं जबकि शिक्षा का कारपोरेटीकरण छात्रों के बड़े वर्ग को अवसरों से दूर ले जा रहा है. कोई नहीं बच पा रहा, कोई नहीं बच पाएगा.

जयकारा लगाते रहे शहरी नौकरीपेशा वर्ग में उन लोगों की आंखें अब खुलने लगी हैं, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े थे और जिन्हें अब अपने अस्तित्व पर संकट की आशंकाएं घेरने लगी हैं. अभी उनकी और फ़ज़ीजतें होनी बाकी हैं.

इस शहरी नौकरीपेशा वर्ग ने निर्धन जमातों और श्रमिकों के मुद्दों से खुद को पूरी तरह काट कर ऐसी दुनिया रचने की कल्पना की थी, जिसमें उनकी मौज ही मौज होगी. वे सोचते थे कि उनकी सेवा सुरक्षा बनी रहेगी, आमदनी का स्तर, प्रकारान्तर से जीवन का स्तर बढ़ता जाएगा, निचले तबके के श्रमिकों के शोषण से उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते रहेंगे और वे नौकरी के समय के बाद ओटीटी प्लेटफार्म पर मनपसंद वेब सीरीज और आईपीएल का आनंद लेते रहेंगे. अब उनमें से बहुत सारे लोगों को ब्रेख्त की उस चर्चित कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी…’अब वे मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं.’

भ्रम उन लोगों के भी टूटेंगे जिनके दरवाजे पर अभी दस्तक नहीं पड़ी है. वे सरकारी ऑफिसों के निश्चिंत मुलाजिम हों या सरकारी स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारी. सिस्टम पर कारपोरेट का कसता फंदा अंततः सबके गले की फांस साबित होने वाला है.

देशी-विदेशी वित्तीय और बीमा कंपनियों के हितों की खातिर सरकारी मुलाजिमों से पेंशन का हक छीन लिया जाना एक उदाहरण मात्र है. अभी एनपीएस का जलवा दिखना बाकी है. धीरे-धीरे यह तथ्य सामने आने लगा है कि यह पेंशन सिस्टम सरकारी मुलाजिमों के लिये कितना भ्रामक और शोषक है. बीतते समय के साथ असलियत और भी सामने आएगी. अभी तो अधिकतर पुराने लोग ही रिटायर कर रहे हैं, जिन्हें पुराने पेंशन की सुरक्षा हासिल है.

जब बड़ी संख्या में 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मी रिटायर करने लगेंगे, तब पता चलेगा कि उनके साथ सिस्टम ने कितनी अमानवीय बेरहमी की है. तब वे समझ पाएंगे कि सिस्टम को कारपोरेट के हवाले और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कारपोरेट फंडिंग के हवाले करते जाने के कितने भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. हालांकि, तब वे कुछ भी सार्थक नहीं कर पाएंगे.

आज वे पेंशन के मुद्दों को उठाने वालों को, कारपोरेट के बढ़ते हस्तक्षेप और राजनीतिक संस्कृति के कारपोरेट की दासी बनने की बातें उठाने वालों को बड़ी आसानी से, तरह-तरह के विशेषणों से नवाज कर ख़ारिज करते हैं, लांछित करते हैं.

कोरोना संकट ने दर्शा दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी सेक्टर का मजबूत होना कितना जरूरी है. लेकिन, जैसे-जैसे यह संकट कम होता जा रहा है, ऐसे विमर्श भी मद्धिम होते जा रहे हैं. पढा-लिखा नौकरीपेशा शहरी वर्ग फिर से अपनी जेब में रखे हेल्थ बीमा के कार्ड को लेकर इतराते हुए निश्चिंतता अनुभव करने लगा है. उसे हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र में निजी शिकंजे के सख्त होते जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा.

तभी तो, बीते 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने बेहद स्पष्ट तरीके से कहा, ”सरकारी स्कूलों के लिये आगे आए प्राइवेट सेक्टर…’. प्रधानमंत्री की इस बात के गहरे निहितार्थ हैं. खास कर यह देखते हुए कि उनके नीति आयोग के सीईओ ‘कम्प्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एडुकेशन’ की बातें रख चुके हैं.

हर शै कारपोरेट के दायरे में होगी. वक्त का इंतजार है सिर्फ. वह पानी भी, जो हम पीते हैं, वह ऑक्सीजन भी, जो हम सांसों में लेते हैं, वह अन्न भी, जिससे हमारा शरीर पोषण पाता है, वह सड़क भी, जिस पर हम चलते हैं, वह अस्पताल भी, वह स्कूल-कॉलेज भी.

कल मनमोहन थे. उनसे जितना दूहा जा सकता था, दुह लिया. उनकी सीमाएं स्पष्ट हो गईं. उन्हें बदनाम और तिरस्कृत कर इतिहास के बियाबान में धकेल दिया. एक नई प्रतिमा गढ़ी, उसका रंग-रोगन किया, महिमा-मंडन किया, अच्छे दिन, हर वर्ष दो करोड़ नौकरी आदि टाइप के भ्रामक नारे रचे. लोगों को सम्मोहित कर इस प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की. जम कर अपने हित साधे, जम कर जनता को कमजोर किया और खुद मजबूत, बेहद मजबूत होते गए.

सीमाएं मोदी की भी सामने आएंगी, आने लगी हैं धीरे-धीरे. प्रतिमा की चमक कम होने लगी है. नई प्रतिमा गढ़ी जाएगी, नए नारे, नए विमर्श रचे जाएंगे. पहले से अधिक उग्र, पहले से अधिक भ्रामक…पहले से अधिक उत्तेजक…आक्रामक. सुना है, योगी की प्रतिमा पर आंखें ठहर रही हैं. एक नया पैकेज, नई ब्रांडिंग.

आर्थिक तौर पर हालात जितने बदतर हो चुके हैं, बेरोजगारी और महंगाई जिस तरह नियंत्रण के बाहर जा चुकी है, अंधाधुंध निजीकरण के विरोध में जिस तरह आवाजें मुखर होती जा रही हैं, जनता की बिलबिलाहट जिस तरह बढ़ती जा रही है, धर्म और राष्ट्र आदि की टेर लगाने के लिये, जनता को बरगलाने के लिये, भेड़ों को अपनी राह पर चलाते रहने के लिये योगी टाइप का ब्रांड प्रभावी साबित हो सकता है.

140 करोड़ की जनसंख्या, अथाह प्राकृतिक संसाधन, विशाल पब्लिक सेक्टर की विस्तृत आधारभूत संरचना. इस सब को अपने बस में करने को, इन सब को अपने हितों की खातिर इस्तेमाल करने को एक से एक टोटके रचे जाएंगे.

हर दरवाजे पर दस्तक होगी. जो आज दूसरों की दुर्गति देख हालात की कारपोरेट संपोषित व्याख्या करते हुए खुद के प्रति मुतमईन हैं, दस्तक उनके दरवाजों पर भी होगी. आप न खोलें तब भी दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि विचारहीनता और वर्गीय स्वार्थपरता उसे बेहद कमजोर कर चुकी है. नए दौर की गुलामी इसी तरह दस्तक देती है.

Read Also –

[प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]