जे. वी. स्तालिन, सर्वहारा वर्ग के चौथे शिक्षक

पैदावार का पहला लक्षण यह है कि वह ज्यादा समय के लिये किसी एक जगह स्थिर नहीं रहती. वह हमेशा परिवर्तन और विकास की दशा में रहती है. इसके सिवा, पैदावार के तरीके़ में तब्दीली होने से लाज़िमी तौर पर समूची समाज-व्यवस्था में, सामाजिक विचारों, राजनीतिक मतों और राजनीतिक संस्थाओं में तब्दीली होती है; समूची सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की फिर से रचना होती है.

विकास की विभिन्न मंजिलों में लोग पैदावार के विभिन्न तरीके़ इस्तेमाल करते हैं, या मोटे रूप में कहें, विभिन्न तरह की जिन्दगी बसर करते हैं. आदिम कम्यून में, पैदावार का एक तरीक़ा होता है, गुलामी की प्रथा में पैदावार का दूसरा तरीक़ा होता है, सामन्तशाही में पैदावार का तीसरा तरीक़ा होता है, इत्यादि. और, इसी के अनुकूल मनुष्यों की समाज-व्यवस्था, मनुष्यों का मानसिक जीवन, उनके मत और राजनीतिक संस्थायें भी बदलती हैं.

किसी समाज के पैदावार का तरीक़ा जैसा होता है, मुख्य रूप से वैसा ही वह समाज होता है, वैसे ही उसके विचार और सिद्धांत, उसके राजनीतिक मत और संस्थायें होती हैं.

या, मोटे रूप में कहें – इंसान की जैसी जिन्दगी होती है, वैसे ही उसके विचार होते हैं.

इसका अर्थ यह है कि सामाजिक विकास का इतिहास सबसे पहले पैदावार के विकास का इतिहास है, पैदावार के उन तरीक़ों का इतिहास है जो शताब्दियों के दौरान में एक के बाद एक आते हैं, उत्पादक शक्तियों और मनुष्यों के उत्पादन-सम्बन्धों के विकास का इतिहास है.

इसलिये, सामाजिक विकास का इतिहास साथ ही खुद भौतिक मूल्य पैदा करने वालों का भी इतिहास है, उस श्रमिक जनता का इतिहास है जो उत्पादन-क्रम की मुख्य शक्ति है और जो समाज की जिन्दगी के लिये आवश्यक भौतिक मूल्यों की पैदावार जारी रखती है.

इसलिये, अगर इतिहास के विज्ञान को सचमुच विज्ञान बनना है तो वह सामाजिक विकास के इतिहास को घटाकर राजाओं और सेनापतियों की कार्यवाही, ’विजेताओं’ और दूसरे राज्यों को ’पराधीन करने वालों’ का इतिहास नहीं बनाया जा सकता.

इतिहास-विज्ञान को सबसे पहले भौतिक मूल्य पैदा करने वालों के इतिहास, श्रमिक जनता के इतिहास, जन-साधारण के इतिहास की तरफ़ ध्यान देना होगा.

इसलिये, समाज के इतिहास के नियमों का अध्ययन करने के लिये इंसान के दिमागों में, समाज के मतों और विचारों में सूत्र न खोजना चाहिये बल्कि पैदावार के तरीके में ढूंढना चाहिये, जो किसी विशेष ऐतिहासिक युग में समाज के अन्दर चालू हों. वह सूत्र समाज के आर्थिक जीवन में ढूंढना चाहिये.

इयलिये, इतिहास-विज्ञान का मुख्य काम यह है कि पैदावार के नियमों, उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों के विकास के नियमों, समाज के आर्थिक विकास के नियमों का अध्ययन करे और उन्हें जाहिर करे.

इसलिये, सर्वहारा वर्ग की पार्टी को अगर सच्ची पार्टी बनना है तो उसे सबसे पहले पैदावार के विकास के नियमों का, समाज के आर्थिक विकास के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये.

इसलिये नीति में ग़लती न करने के लिये, यह जरूरी है कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी अपने प्रोग्राम का मसौदा बनाने में और अमली कार्यवाही में भी सबसे पहले पैदावार के विकास के नियमों के आधार पर, समाज के आर्थिक विकास के नियमों के आधार पर आगे बढे़.

पैदावार का दूसरा लक्षण

पैदावार का दूसरा लक्षण यह है कि उसकी तब्दीली और विकास हमेशा उत्पादक शक्तियों की तब्दीली और विकास से शुरू होता है और, सबसे पहले, पैदावार के साधनों में तब्दीली और विकास से शुरू होता है. इसलिये, उत्पादक शक्तियां पैदावार का सबसे गतिशील और क्रांतिकारी तत्व हैं.

पहले समाज की उत्पादक शक्तियां बदलतीं और विकसित होती हैं और उसके बाद, इन्हीं तब्दीलियों पर निर्भर और इन्हीं के अनुकूल, मनुष्यों के उत्पादन-सम्बन्ध, उनके आर्थिक सम्बन्ध बदलते हैं. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि उत्पादन-सम्बन्धों का असर उत्पादक शक्तियों के विकास पर नहीं पड़ता और ये उत्पादक शक्तियां उत्पादन-सम्बंधों पर निर्भर नहीं हैं.

उत्पादन-सम्बन्धों का विकास उत्पादक शक्तियों के विकास पर निर्भर जरूर है, लेकिन वे खुद अपनी बार उत्पादक शक्तियों के विकास पर असर डालते हैं, उनकी गति को तेज़ करते हैं या रोकते हैं. इस सिलसिले में, इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि पैदावार के सम्बन्ध बहुत दिनों तक उत्पादक शक्तियों की बढ़ती से पीछे और उनसे विरोध की दशा में नहीं रह सकते.

कारण यह कि उत्पादक शक्तियां पूरी तरह से तभी बढ़ सकती हैं जब उत्पादन के सम्बन्ध उनके रूप से, उनकी दशा से मेल खाते हों और उन्हें पूरी तरह विकसित होने का मौका देते हों. इसलिये, पैदावार के सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के विकास के चाहे जितने पीछे रहें, उन्हें आगे-पीछे उत्पादक शक्तियों के विकास की सतह के अनुकूल, उत्पादक शक्तियों के रूप के अनुकूल बनना ही पडे़गा – और दरअसल वे उसके अनुकूल बन जाते हैं. ऐसा न हो तो पैदावार की व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों और पैदावार के सम्बन्धों की एकता बुनियादी तौर से टूट जाये, समूची पैदावार में तोड़-फोड़ हो जाये, पैदावार में संकट आ जाये, उत्पादक शक्तियों का नाश हो जाये.

इस बात की मिसाल, जबकि पैदावार के सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के रूप के अनुकूल नहीं होते, उनसे टक्कर लेते हैं, पूंजीवादी देशों का आर्थिक संकट है.

वहां पैदावार के साधनों की निजी पूंजीवादी मिल्कियत उत्पादन-क्रम के सामाजिक रूप, उत्पादक शक्तियों के रूप की खुल्लमखुल्ला विरोधी है. इससे आर्थिक संकट पैदा होते हैं, जिनसे उत्पादक शक्तियों का नाश होता है. और भी, यह विरोध खुद सामाजिक क्रांति का आर्थिक आधार बन जाता है. इस क्रांति का उद्देश्य होता है, पैदावार के मौजूदा सम्बन्धों को खत्म करना और पैदावार के ऐसे नये सम्बन्ध रचना जो उत्पादक शक्यिों के रूप के अनुकूल हों.

इसके विपरीत, इस बात की मिसाल, जहां पैदावार के सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के रूप के पूरी तरह अनुकूल हैं, सोवियत संघ की समाजवादी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है. यहां पर पैदावार के साधनों की सामाजिक मिल्कियत उत्पादन-क्रम के सामाजिक रूप के पूरी तरह अनुकूल है और इस वजह से, यहां आर्थिक संकट और उत्पादक शक्तियों के विनाश का नाम नहीं है.

नतीजा यह कि उत्पादक शक्तियां न सिर्फ़ पैदावार का सबसे गतिशील और क्रान्तिकारी तत्व हैं, बल्कि पैदावार के विकास का नियामक तत्व भी हैं.

जैसी उत्पादक शक्तियां होती हैं, वैसे ही पैदावार के सम्बन्ध होते हैं.

उत्पादक शक्तियों की दशा क्या है, इससे इस बात का पता चलता है कि मनुष्य अपने लिये आवश्यक भौतिक मूल्यों को पैदावार के किन साधनों से उत्पन्न करते हैं.

पैदावार के साधनों की दशा क्या है, इससे एक दूसरी बात का पता चलता है कि पैदावार के साधनों (जमीन, जंगल, जलाशय, खानें, कच्चा माल, पैदावार के साधन, पैदावार की जगह, यातायात और समाचार भेजने के साधन वगैरह) का मालिक कौन है; पैदावार के साधन किसके अधिकार में हैं, पूरे समाज के अधिकार में हैं या अलग-थलग लोगों, गुटों या वर्गों के हाथ में है, जो उन्हें दूसरे लोगों, गुटों या वर्गो का शोषण करने के लिये इस्तेमाल करते हैं ?

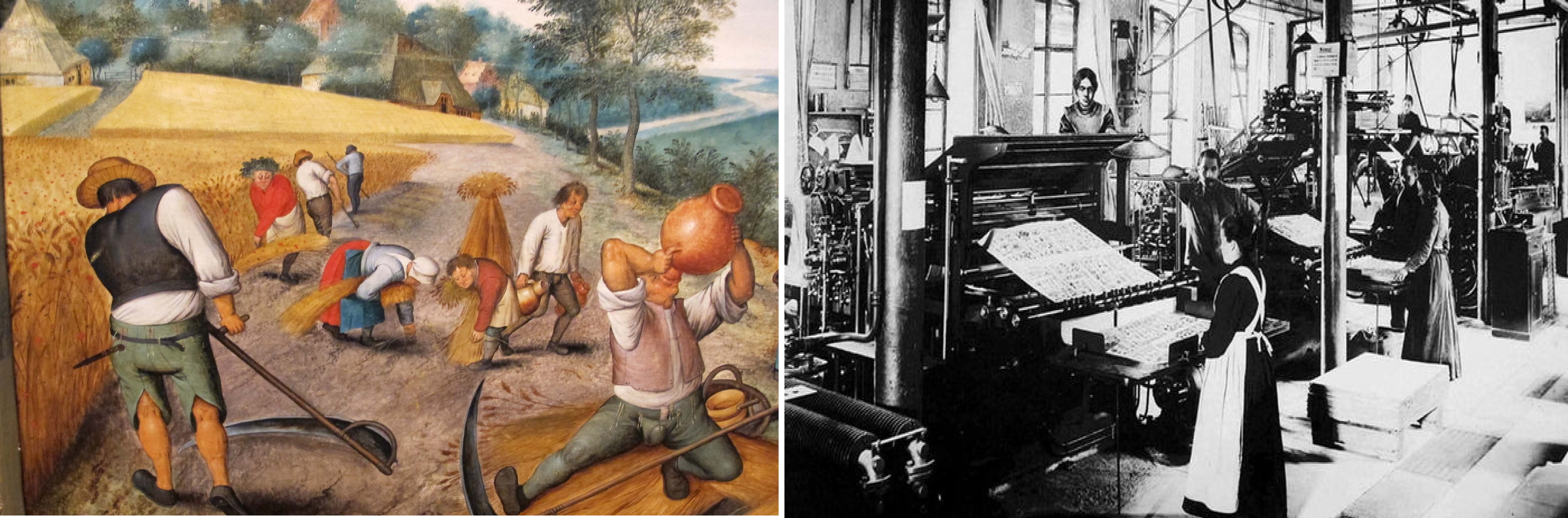

पुराने ज़माने से लेकर आज तक उत्पादक शक्तियों के विकास की एक मोटी रूपरेखा यह है. भोंडे़ पत्थर के औज़ारों से लोग धनुष-बाण की तरफ़ बढे़ और उसके साथ ही, शिकारियों की जिन्दगी छोड़ कर पशुपालन और आदिम चारागाहों की तरफ़ बढ़े. लोग पत्थर के औज़ार छोड़ कर धातुओं के औज़ार (लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे का फाल लगा हुआ लकड़ी का हल वगैरह) की तरफ़ बढे़ और उसके साथ ही जोतने, बोने और खेती की तरफ़ बढे़.

इसके बाद, सामान तैयार करने के लिये धातु के औज़ारों में और सुधार हुआ, लोहार की धौंकनी काम में लायी जाने लगी, मिट्टी का बर्तन बनना शुरू हुआ, उसके साथ ही दस्तकारी का विकास हुआ, दस्तकारी खेती से जुदा हुई, दस्तकारी के स्वतंत्र उद्योग विकसित हुए और आगे चल कर कारख़ाने कायम हुए. दस्तकारी से औज़ार छोड़ कर लोग मशीनों की तरफ़ आये और दस्तकारी और कारखानों की पैदावार मशीनों के उद्योग-धंधों में बदल गयी.

इसके बाद, लोग मशीनों की व्यवस्था की तरफ बढ़े और आधुनिक, बड़े पैमाने पर मशीनों से चलने वाले उद्योग-धंधे क़ायम हुए. मानव इतिहास के दौर में समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास की यह मोटी और अपूर्ण रूपरेखा है. इससे साफ हो जायेगा कि पैदावार के साधनों का विकास और उनमें सुधार उन लोगों ने किया जिनका पैदावार से संबंध था, यह विकास और सुधार उनसे स्वतंत्र नहीं हुआ. यह काम मनुष्यों से स्वतंत्र नहीं हुआ.

नतीजा यह कि पैदावार के साधनों की तब्दीली और विकास के साथ उत्पादक शक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व इंसानों में तब्दीली और विकास हुए, उनके पैदावार के अनुभव, उनके श्रम-कौशल, पैदावार के औज़ारों को इस्तेमाल करने की उनकी योग्यता में तब्दीली और विकास हुआ.

इतिहास के दौर में, समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास और परिवर्तन के अनुकूल, मनुष्यों के उत्पादन-सम्बन्ध, उनके आर्थिक सम्बन्ध भी बदले और विकसित हुए.

इतिहास में उत्पादन-सम्बन्धों के पांच मुख्य रूप मिलते हैं : आदिम साम्यवादी, गुलामी की प्रथा, सामन्ती, पूंजीवादी और समाजवादी.

आदिम साम्यवादी व्यवस्था में पैदावार के सम्बन्धों की बुनियाद यह है कि पैदावार के साधनों पर सामाजिक मिल्कियत होती है. यह बात उस समय की उत्पादक शक्तियों के रूप से मुख्यतः मेल खाती है. पत्थर के औज़ारों से और आगे चल कर तीर-कमान से लोग अलग-थलग रह कर प्रकृति की शक्तियों और हिंसक जंतुओं का मुक़ाबिला न कर सकते थे. जंगल से फल इकट्ठे करने के लिये, मछली पकड़ने के लिये, किसी तरह की रहने की जगह बनाने के लिये मनुष्यों को मिलकर काम करने पर मजबूर होना पड़ा वर्ना वे भूख से मरते या हिंसक जंतुओं या पड़ोसी समाजों के शिकार होते.

एक साथ मेहनत करने से पैदावार के साधनों पर और पैदावार की उपज पर भी मिली-जुली मिल्कियत हुई. यहां अभी पैदावार के साधनों की निजी मिल्कियत का भाव पैदा न हुआ था. लोगों के पास निजी मिल्कियत के नाम पर सिर्फ़ पैदावार के कुछ औज़ार होते थे, जो साथ ही हिंसक जंतुओं से रक्षा करने के साधन का काम देते थे. यहां अभी न शोषण था, न वर्ग थे.

ग़ुलामी की प्रथा वाली व्यवस्था में पैदावार के सम्बन्धों की बुनियाद यह थी कि पैदावार के साधनों का मालिक गुलामों का स्वामी होता था. पैदावार में काम करने वाले, यानी गुलाम, पर भी उसका अधिकार होता था, जिसे वह खरीद या बेच सकता था या जान से मार सकता था, मानो वह जानवर हो. इस तरह के उत्पादन-सम्बन्ध उस समय की उत्पादक-शक्तियों की दशा के मुख्यतः अनुकूल थे.

पत्थर के औज़ारों के बदले, अब लोगों के हाथ में धातु के औज़ार थे. शिकारी की गयी-बीती और आदिम गिरिस्ती के बदले, जो न जोतना-बोना जानता था न चरागाह रखना जानता था, अब चरागाह, खेती, दस्तकारी सामने आयी और पैदावार की इन शाखाओं में मेहनत का बंटवारा हुआ. अब व्यक्तियों और समाजों के बीच में उपज की अदला-बदली मुमकिन हुई, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दौलत का इकट्ठा होना, अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में पैदावार के साधनों का सचमुच केन्द्रित हो जाना और बहुसंख्यक लोगों का थोडे़ से लोगों द्वारा पराधीन बनाया जाना और बहुसंख्यक लोगों का दासों में तब्दील होना – यह सब मुमकिन हुआ.

अब उत्पादन-क्रम में समाज के सभी लोग मिलजुल कर और आज़ादी से मेहनत न करते थे. यहां अब गुलामों की बेगार चालू हो गयी, जिन्हें उनके खुद मेहनत न करने वाले मालिक शोषित करते थे. इसलिये, यहां पैदावार के साधनों या पैदावार की उपज की मिलीजुली मिल्कियत न रह गयी थी. उसकी जगह, निजी मिल्कियत ने ले ली. यहां गुलामों का मालिक अक्षरशः सम्पत्ति के पहले और मुख्य स्वामी के रूप में प्रकट होता है.

धनी और ग़रीब, शोषक और शोषित, अधिकारयुक्त और अधिकारहीन लोग और इनके बीच घोर वर्ग-संघर्ष – गुलामी की व्यवस्था की यही तस्वीर है.

सामन्ती व्यवस्था में उत्पादन-सम्बन्धों की बुनियाद यह है कि सामन्ती मालिक पैदावार के साधनों का स्वामी होता है और पैदावार में काम करने वाले भूदास का पूरी तरह मालिक नहीं होता. वह अब उसकी जान नहीं मार सकता, लेकिन उसे बेच और खरीद सकता है. सामन्ती मिल्कियत के साथ, किसान और दस्तकार की निजी मिल्कियत भी रहती है. यह मिल्कियत पैदावार के औज़ारों और उसकी अपनी मेहनत पर चलने वाले निजी धंधे की होती है. इस तरह के उत्पादन-संबन्ध उस समय की उत्पादक शक्तियों के मुख्यतः अनुकूल होते हैं. लोहे के गलाने और उसकी चीजें बनाने में और तरक्क़ी, लोहे के हल और करघे का प्रसार; खेती, बागबानी, अंगूरबानी और डेरी के काम का और विकास; दस्तकारों की दुकान के साथ-साथ कारखानों का बनना – उत्पादक शक्तियों की दशा की ये अपनी विशेषतायें हैं.

नयी उत्पादक शक्तियों की मांग होती है कि मेहनत करने वाला पैदावार में किसी तरह की पहलक़दमी और काम के लिये रुझान, काम से दिलचस्पी ज़ाहिर करे. इसलिये, सामन्ती मालिक गुलाम से नाता तोड़ लेता है. गुलाम ऐसा मेहनत करने वाला है जिसे काम से कोई दिलचस्पी नहीं होती और जो क़तई पहलक़दमी नहीं करता. उसके बदले, सामन्ती मालिक भूदास से नाता जोड़ना पसन्द करता है.

भूदास की अपनी गिरिस्ती होती है, पैदावार के अपने औज़ार होते हैं और काम में इतनी दिलचस्पी होती है जितनी ज़मीन की काश्तकारी के लिये और सामन्ती मालिक को फ़सल का एक हिस्सा ग़ल्ले के रूप में देने के लिये जरूरी हो.

यहां निजी मिल्कियत का और विकास होता है. शोषण क़रीब-क़रीब वैसा ही कठोर होता है जैसा गुलामी में – अब वह जरा सा मद्धिम होता है. शोषक और शोषितों के बीच वर्ग-संघर्ष सामन्ती व्यवस्था का मुख्य लक्षण है.

पूंजीवादी समाज में पैदावार के सम्बन्धों की बुनियाद यह है कि पैदावार के साधनों के मालिक पूंजीपति होते हैं न कि पैदावार में काम करने वाले मजदूर, जो पगार पर मजदूरी करते हैं. इन्हें पूंजीपति न मार सकता है, न बेच सकता है क्योंकि वे निजी तौर पर आज़ाद हैं. लेकिन, उनके पास पैदावार के साधन नहीं होते और भूख से न मर जायें, इसलिये उन्हें मजबूर होकर अपनी श्रम-शक्ति पूंजीपति को बेचनी पड़ती है और शोषण का जुआं बर्दाश्त करना पड़ता है.

पैदावार के साधनों में पूंजीवादी सम्पत्ति के साथ-साथ, पैदावार के साधनों में, पहले एक बडे़ पैमाने पर, किसानों और दस्तकारों की निजी सम्पत्ति दिखाई देती है. ये किसान और दस्तकार भूदास नहीं होते और उनकी निजी सम्पत्ति उनकी अपनी मेहनत का फल होती है. दस्तकारों की दूकानों और कारखानों के बदले, अब बड़ी-बड़ी मिलें और मशीनों से लैस कारखाने उठ खड़े होते हैं. जमींदारों की रियासतों के बदले, जिन्हें किसान पैदावार के आदिम औज़ारों से जोतते-बोते थे, अब बडे़-बडे़ पूंजीवादी फ़ार्म सामने आ जाते हैं, जिनमें वैज्ञानिक ढंग से काम होता है और जिनके पास खेती करने की मशीनें होती हैं.

नयी उत्पादक शक्तियों की मांग होती है कि पैदावार में काम करने वाले, कुचले हुए अनपढ़ भूदासों के मुकाबिले में, ज्यादा शिक्षित और ज्यादा चतुर हों, वे मशीनों का काम समझ सकें और उन्हें ठीक से चला सकें. इसलिये, पूंजीपति पगार पाने वाले मज़दूरों से काम लेना ज्यादा पसन्द करते हैं. ये मज़दूर भूदास प्रथा के बन्धनों से मुक्त होते हैं और इतने शिक्षित होते हैं कि मशीनों से सही तौर पर काम ले सकें.

लेकिन उत्पादक शक्तियों को जबर्दस्त सीमा तक विकसित करने के बाद, पूंजीवाद ऐसी असंगतियों में फंस गया है जिन्हें वह हल नहीं कर पाता. अधिकाधिक तादाद में बिकाऊ माल पैदा करके और उनके भाव गिराकर, पूंजीवाद होड़ को तेज करता है, छोटे और मध्यम श्रेणी के निजी मिल्कियत वालों को तबाह कर देता है, उन्हें सर्वहारा में तब्दील कर देता है और उनकी खरीदने की ताक़त कम कर देता है. नतीजा यह होता है कि जो बिकाऊ माल तैयार किया जाता है, उसे ठिकाने लगाना असंभव हो जाता है.

दूसरी तऱफ, पैदावार को फैलाकर और लाखों मज़दूरों को बड़ी-बड़ी मिलों और कारखानों में केन्द्रित करके पूंजीवाद उत्पादन-क्रम को एक सामाजिक रूप दे देता है और इस तरह, खुद अपनी जड़ कमज़ोर करता है. कारण यह कि उत्पादन-क्रम के सामाजिक रूप की मांग होती है कि पैदावार के साधनों की मिल्कियत भी सामाजिक हो. लेकिन, पैदावार के साधन पूंजीपतियों की निजी दौलत ही रहते हैं, जो उत्पादन-क्रम के सामाजिक रूप के बिल्कुल प्रतिकूल होता है.

उत्पादक शक्तियों के रूप और उत्पादन-सम्बन्धों के बीच दूर न होने वाले ये अंतर्विरोध समय-समय पर अति-पैदावार के संकटों के रूप में ज़ाहिर होते हैं. उस समय खुद अपनी तरफ़ से तबाह किये हुए आम लोगों की ग़रीबी की वजह से अपने माल की खासी मांग न देखकर पूंजीपतियों को मजबूरन अपनी उपज जला देनी पड़ती है, कारखानों में तैयार किया हुआ माल नष्ट कर देना होता है, पैदावार का काम मुल्तवी कर देना पड़ता है और ऐसे समय उत्पादक शक्तियों का नाश करना पड़ता है जब लाखों लोग मजबूरन बेकारी और भुखमरी के शिकार होते हैं, इसलिये नहीं कि काफ़ी माल है, नहीं, बल्कि इसलिये कि माल की अति-पैदावार हो गयी है.

इसका अर्थ यह होता है कि पैदावर के पूंजीवादी सम्बन्ध समाज की उत्पादक शक्तियों की दशा से अब मेल नहीं खाते और उन शक्तियों से अब उनका कभी न सुलझने वाला विरोध पैदा हो गया है.

इसका अर्थ यह होता है कि पूंजीवाद के गर्भ में क्रांति पुष्ट हो रही है, जिसका काम है – पैदावार के साधनों की मौजूदा पूंजीवादी मिल्कियत की जगह समाजवादी मिल्कियत क़ायम करना.

इसका अर्थ यह होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण शोषक और शोषितों के बीच बहुत ही तीव्र वर्ग-संघर्ष है.

समाजवादी व्यवस्था में, जो अभी तक सिर्फ़ सोवियत संघ में क़ायम हुई है, पैदावार के साधनों की बुनियाद यह है कि पैदावार के साधनों की मिल्कियत सामाजिक होती है. यहां पर अब और शोषित नहीं हैं. जो माल पैदा किया जाता है वह लोगों की मेहनत के अनुसार बांट दिया जाता है. इसका असूल है : ‘जो काम न करेगा वह खायेगा भी नहीं.’

यहां उत्पादन-क्रम में लोगों के आपसी सम्बन्धों की विशेषता यह है कि शोषण से मुक्त मजदूर भाईचारे का सहयोग करते हैं और समाजवादी ढंग से एक-दूसरे की मदद करते हैं. यहां पैदावार के सम्बन्ध पूरी तरह उत्पादक शक्तियों के अनुकूल होते हैं क्योंकि उत्पादन-क्रम के सामाजिक रूख को पैदावार के साधनों की सामाजिक मिल्कियत और मज़बूत कर देती हैं.

इस वजह से, सोवियत संघ में समाजवादी पैदावार न तो अति-पैदावार के समय-समय पर आने वाले संकट जानती है और न उनके साथ की यहां बेहूदगियां होती हैं.

इस वजह से, यहां उत्पादक शक्तियां और तेज़ तफ्तार से विकसित होती हैं, क्योंकि उनसे मेल खाने वाले सम्बन्ध ऐसे विकास के लिये उन्हें पूरा मौक़ा देते हैं.

मानव इतिहास के दौरान में, मनुष्यों के उत्पादन-सम्बन्धों के विकास की यही तस्वीर है.

पैदावार के सम्बन्धों का विकास समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास पर इस तरह निर्भर है और सबसे पहले पैदावार के औज़ारों के विकास पर निर्भर है.

इस निर्भरता की वजह से, उत्पादक शक्तियों की तब्दीली और विकास आगे-पीछे उत्पादन-सम्बन्धों में वैसी ही तब्दीली और विकास पैदा कर देते हैं।

मार्क्स ने लिखा था : ‘मेहनत करने के औज़ारों'[1] का इस्तेमाल और उनका निर्माण बीज रूप में कुछ खास तरह के पशुओं में जरूर मौजूद रहता है, लेकिन मनुष्य की मेहनत का जो सिलसिला होता है, उसकी यह अपनी विशेषता है. इसलिये, फ्रेंकलिन ने मनुष्य की यह व्याख्या की थी कि वह औज़ार बनाने वाला पशु है.

‘मेहनत करने के पुराने औज़ारों के अवशेष खत्म हो चुकने वाले समाज के आर्थिक रूपों की जांच-पड़ताल के लिये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पशुओं की खत्म हो चुकी जातियां पहचानने के लिये हड्डियों के अवशेष. विभिन्न आर्थिक युगों को हम इस बात से नहीं पहचानते कि उस समय कौन सी चीजें बनायी जातीं थीं, बल्कि इससे पहचानते हैं कि वे कैसे और किन औज़ारों से बनायी जाती थीं.

‘मेहनत करने के औज़ारों से इसी का माप-दण्ड नहीं मिलता कि मनुष्य की मेहनत किस हद तक विकसित हुई है, बल्कि उनसे उन सामाजिक परिस्थितियों का भी पता चलता है जिनमें वह मेहनत की गयी थी.’ (कार्ल मार्क्स, पूंजी , लंदन, 1908, खण्ड 1, पृष्ठ 159).

और आगे :

‘उत्पादक शक्तियों से सामाजिक सम्बन्धों का नज़दीकी सम्बन्ध है. नयी उत्पादक शक्तियां हासिल करने में मनुष्य अपनी पैदावार के तरीके बदल देते हैं. पैदावार का अपना तरीका बदलने में, अपनी रोजी हासिल करने का तरीका बदलने में, वे अपने तमाम सामाजिक सम्बन्ध भी बदल देते हैं. हाथ की चक्की हमें ऐसा समाज देती है जिसमें सामन्ती स्वामी होता है. मशीन से चलने वाली मिल ऐसा समाज देती है जिसमें औद्योगिक पूंजीपति होता है.’ (कार्ल मार्क्स, दर्शनशास्त्र की दारिद्रय , अं.सं., मास्को, 1935, पृष्ठ 92).

‘उत्पादक शक्तियों की बढ़ती में सामाजिक सम्बन्धों के विनाश में, विचारों के निर्माण में निरंतर गति होती है. एक ही चीज गतिहीन है और वह गतिशीलता का भाव है.’ (उप., पृष्ठ 93).

कम्युनिस्ट घोषणापत्र में ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो व्यवस्था की गयी है, उसकी चर्चा करते हुए एंगेल्स ने लिखा है : ‘हर ऐतिहासिक युग की आर्थिक पैदावार और उससे लाज़िमी तौर से पैदा होने वाली समाज की बनावट उस युग के राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास की बुनियाद है …इसलिये, (जबसे, जमीन की आदिम पंचायती मिल्कियत खत्म हुई), सभी इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है, सामाजिक विकास की विभिन्न मंजिलों में शोषक और शोषितों, सत्तारूढ़ और शासित वर्गों के संघर्षों का इतिहास रहा है.

…लेकिन, यह संघर्ष अब ऐसी मंजिल तक पहुंच गया है जहां कि शोषित और पीड़ित वर्ग (सर्वहारा) अपना शोषण और उत्पीड़न करने वाले वर्ग (पूंजीपतियों) से अपना छुटकारा बिना इस बात के हासिल नहीं कर सकता कि वह साथ-साथ हमें शक्ति के लिये समूचे समाज को शोषण, उत्पीड़न और वर्ग-संघर्षों से हमेशा के लिये मुक्त कर दे.’ (कम्युनिस्ट घोषणापत्र के जर्मन संस्करण की भूमिका, कार्ल मार्क्स, सं.ग्रं., मास्को, 1946, खं. 1, पृष्ठ100-01).

Read Also –

मार्क्स की 200वीं जयंती के अवसर पर

मार्क्सवाद की समस्याएं

आज का पूंजीवादी संकट तथा मार्क्स की विचारधारा

[प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे…]